精 · 選 · 新 · 聞

阿聯酋暴雨 菲律賓證實3名菲籍工人喪生

日本推出全新「數碼遊牧」簽證廣納人才 即睇申請資格

運輪及物流局與天津一保稅區簽飛機租賃等備忘 林世雄﹕標誌兩地深度合作

布林肯:美國無參與襲擊伊朗 中方﹕反對令局勢緊張升級行為

威脅在伊朗駐巴黎領事館引爆炸彈 法國警拘一男子

李惟宏:中證監公布5項合作措施對香港市場有重要作用

黎智英案|黎資助「攬炒巴」1萬英鎊及助建立人脈 勾結海外力量 令中國經濟政治崩塌

迎五一黃金周利園區推連串購物優惠 最高可享$2300電子優惠禮券

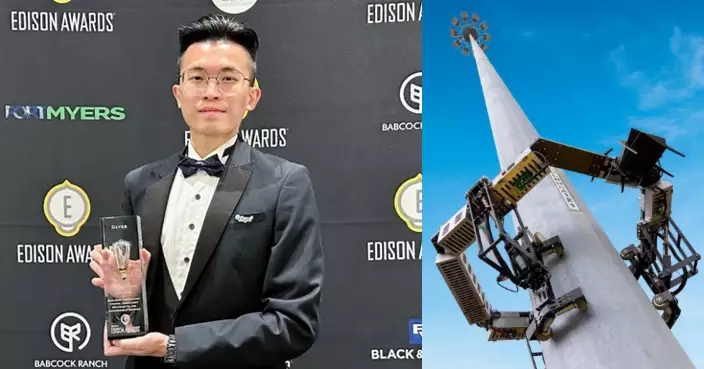

港產科研碩果再揚威國際 生產力局「攀影蜘蛛」機械人奪「愛迪生獎」銀獎

黎智英案|「重光團隊」按黎指示分工 改變國際游說策略 推動「攬炒」及制裁向政府施壓

阿聯酋暴雨 菲律賓證實3名菲籍工人喪生

日本推出全新「數碼遊牧」簽證廣納人才 即睇申請資格

運輪及物流局與天津一保稅區簽飛機租賃等備忘 林世雄﹕標誌兩地深度合作

布林肯:美國無參與襲擊伊朗 中方﹕反對令局勢緊張升級行為

威脅在伊朗駐巴黎領事館引爆炸彈 法國警拘一男子

李惟宏:中證監公布5項合作措施對香港市場有重要作用

英探險家孖胎兄弟揸開篷電動跑車由倫敦出發 歷時7個月抵港體驗「盛事之都」魅力

麥美娟率團赴京學習 王靈桂稱中央高度重視研修班

居屋2023售出約78%單位 何永賢﹕有信心全部售罄

律師會完成訪京 陳澤銘﹕內地部委充分肯定律師會秉持中立專業原則

選管會倡保留選舉日翌日中小學假期 幼稚園可彈性安排

港大5.1起首階段遊客分流 將密切監察措施成效

博 · 客 · 選 · 覽

分 · 類 · 精 · 選

岑麗香貼出「毀容」影片 過敏腫到變成大細眼

沈震軒陳欣妍拍片放閃獲百萬點擊 網民留言勁催婚

月初透露頸上疑有硬塊 高海寧突貼入院照:「身體健康」才是努力的底氣

遊LA荷里活標誌前留倩影 鄧佩儀小背心短裙晒白滑美腿

周禮茂自爆當年「填詞填上癮」 投身流行歌曲填詞人全靠葉德嫻

黃王慈明:中證監公布5項對港合作措施 對資產管理和金融行業非常正面

50歲蒙嘉慧分享砍柴田園生活 近況曝光自嘲:冇乜可能會瘦得返

港交所歡迎中證監香港資本市場五項措施 料流動性增加

休班警駕車撞傷人後慫恿傷者不報警 妨礙司法公正罪成還柙候判

中美籌備爭取25年一對大熊貓落戶三藩市動物園

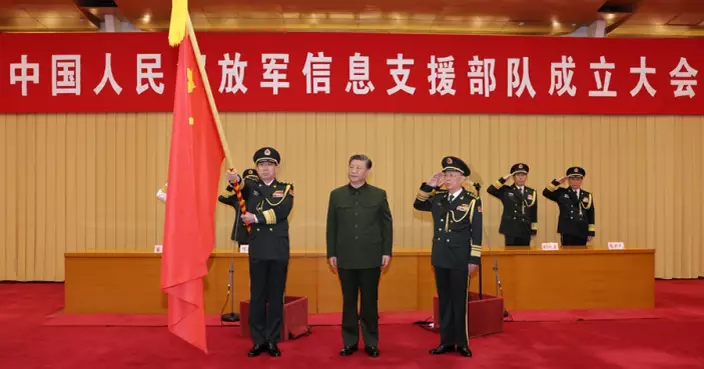

解放軍成立信息支援部隊由中央軍委領導 習近平:統籌網絡信息體系建設運用的關鍵支撐

馮德倫親自佈置派對慶祝結婚8週年 舒淇曬出「激吻照」放閃:感謝你多年陪伴

「聲夢小花」詹天文再公布好消息!獲伯克利音樂學院主動提供獎學金

入境處多區打擊「黑工」行動拘捕14人

孫玉菡:輸入勞工計劃先決條件 是本地工人優先就業

競投新津助福利服務機構需曾扮支持政府活動 孫玉菡:冀有愛國愛港承擔

「海港Sir」陳凱港涉串謀詐騙逾2600萬按揭貸款 兩項控罪罪成

稱造成不良社會影響 中奧路跑就北京半馬事件表示真誠歉意

香港生物節律研究院欠薪未付 公司及董事罰款共約15萬

21名劏房業主違規未在期限內提交租賃通知書 共罰3萬2千

過去一星期增4宗登革熱外地傳入個案 其中3人潛伏期內曾到印尼

【2024.4.19娛圈熱點】TVB小花胡美貽傳秘撻百億太子 朱千雪挺巨肚兼任中大講師

文彬逝世一周年 ASTRO隊友發表創作曲重現歌聲

孫玉菡:勞工處高度關注致命工作意外 成立「特遣小組」打擊不安全作業

巡查659建築地盤 勞工處特遣小組提出345項檢控

海關長沙灣檢值300萬懷疑毒品 拘17歲少年

日福島核污水第五輪排海 外交部﹕日方極不負責任堅決反對

違反《打擊洗錢條例》 金管局罰華南香港900萬元

拜登指正調查中國政府助造船業破壞公平貿易 外交部:不符合事實強烈不滿

突自稱「高齡產婦」嚇親網民 鄭秀文自嘲手快兼老花:生肌肉就有

廣華醫院再多一名抗藥性金黃葡萄球菌帶菌者 12日大男嬰無病徵情況穩定

公司註冊處:電子查冊系統現個人資料外洩風險 已暫停服務緊急維修

登機時間01:15凌晨定下午?大馬女學生搞錯時間損失慘重

宇多田光首辦香港演唱會 8月首登上亞洲國際博覽館Arena舞台

裴勇浚夫婦傳退隱演藝圈?經理人公司證實朴秀真合約早已結束

尹光MV鬼馬登場唱好 旅發局再谷宣傳攻勢推廣廟街

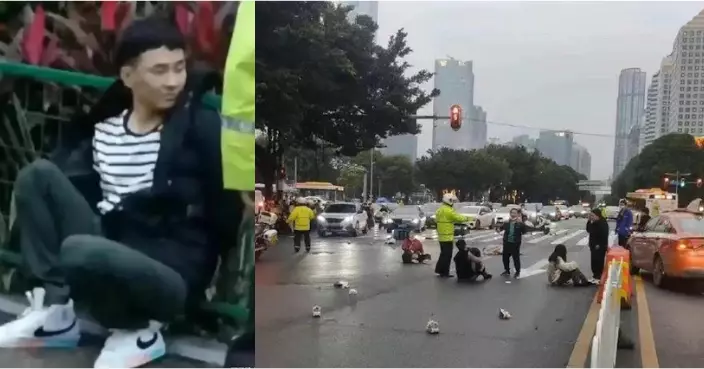

黑人「配速」跑手減速陪跑齊衝線 北京半馬取消何杰等4人成績

香港漢服社團登廣東時裝周舞台 冀展示灣區服飾文化說好香港青年故事

海關截查往澳門內河船 檢值180萬懷疑受管制乾魚翅

恒安標準人壽亞洲:料今年第二季經濟增長放緩但保持韌性 美國或於下半年減息

四商會發聲明撐新田科技城發展規劃 冀各界凝聚共識:已平衡產業發展及環保

美國一票否決巴勒斯坦入聯申請 外交部:歷史會記住美國的倒行逆施

被換煤氣表20天後 成都屋主驚揭「欠費1.9萬」!當局:是錯覺

史上最嚴重旱災!哥倫比亞首都急頒限水令 籲民眾沒出門「不要洗澡」

巴拉圭女嬰躺棺材4個鐘竟「奇跡復活」還有心跳呼吸!

淡季報錯團|駱振偉下廚後自嘲痛失未來拍廚藝節目機會 陳子豐酒後行為大膽又貪玩

23年廣州天河區駕車撞死6人 被告溫慶運死刑今日執行

今季回復至疫情前約8成運力 國泰望25年第一季完全恢復

凱特王妃宣布患癌後 威廉王子首履行公職 赴NGO親下廚

防彈V為特種部隊拍宣傳片 網民讚嘆十足《太陽的後裔》

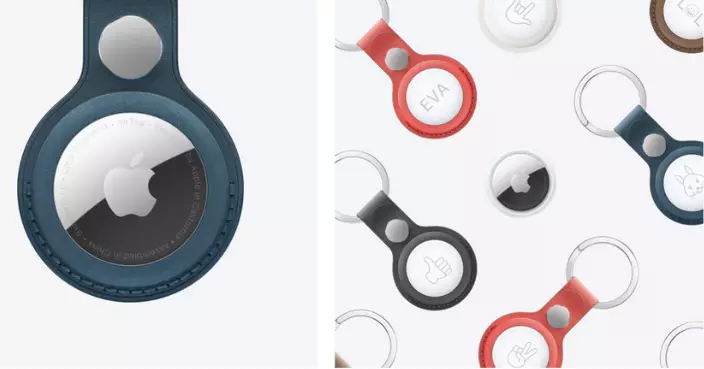

美漢暴雨踩單車狠摔 到家「狂噴鼻血」暈倒 幸被Apple Watch救一命!

孫玉菡:政府無意取消2元乘車優惠 擬年內完成檢討

新加坡女建築師陳屍西班牙停車場 身中30刀慘死

首次香港開唱!華晨宇「2024火星演唱會」登陸中環玩足三日

驚聞老公出軌媽媽22年 人妻急驗DNA揭孖生細佬驚人身世!

印度大選展開 莫迪爭取第三度成為總理

不正常愛情研究所 | 金永衡一句「眼裏只有暉哥」女友現身質問釀「家變」?

27歲女婚檢驚悉自己是「男兒身」患罕見病腹藏隱睪恐有性命危險!

孫東:就電子系統的嚴格執行要求 或需擴展至法定和公營機構

陳茂波結束訪問蘇州行程 稱香港與長三角協同發展將大有可為

巴西女子推叔叔遺體到銀行簽名做貸款 太詭異惹職員注意

單親媽無錢竟想「肉償」抵租 男房東嚇傻發文後又秒刪道歉!

車銀優抛開偶包晉身成吃播KOL 金南珠事隔6年拍劇全靠老公做說客

廿四孝媽咪沈卓盈陪囝囝連兩個樂園 3歲Jayden暴風成長獲讚好靚仔

保安熊跟著常秘出差合肥第三日 李百全峰會上分享「在社交媒體講好香港故事」

伊朗軍官稱襲擊沒造成損失 外媒:據悉以色列事前已通知美方

北歐航空推「神秘目的地」航班起飛2小時揭盅飛去「呢個地方」

全球暖化致珊瑚第4次大規模白化 或面臨滅絕災難

1萬日圓紙鈔誤扔碎紙機 日人妙手「神還原」更獲善心銀行兌換

3月本港個人破產申請宗數增至783宗 按年升近2.8%

孖范少勳合演《我在這裡等你》 劉俊謙:這部電影在講奇蹟!

孫東稱港深創科園首3座大樓 可於今年底起陸續落成

全球黑臉琵鷺近7千隻 本港后海灣數目回升至375隻增兩成半

大埔林村河現「神秘圓圈群」不規則排列 原來係「外星魚」作怪?

妻出軌同袍9年激戰180次被子女揭發 台「綠帽警」怒提告法院咁判

Mayanne小喇叭 | 袁偉豪舉手自認唔襟撈 吳若希親揭「公審」老公真相咪咪姐都睇唔過眼?

天文台台長陳栢緯 獲選世界氣象組織技術委員會聯合副主席

美國母親在兒子鞋裡找到Air Tag嚇壞 懷疑被跟蹤一個多月真相曝光

經修訂《竹棚架工作安全守則》刊憲 規定工人須持證書才可進行相關工作

日本核廢水 | 東電啟動第五輪核污水排海 排放總量約7800噸

AI系統關閉煞掣失靈 俄羅斯「智能電車」失控撞路人致3傷

港鐵鐵路展4.27登場 展出「黃頭」列車等珍藏 內附預約詳情連結

奉子成婚20年驚揭妻婚前曾約炮胞弟全家都知情 人夫崩潰欲離婚

港男公屋未入伙已收$652電費單 網上崩潰求助網民笑言:好平!