習主席南下深圳,見證了這個南方城市超乎尋常的成功。

《人民日報》微信公眾號俠客島,發表了中文大學(深圳)全球與當代中國高等研究院院長鄭永年的文章,講到香港如何借鑒深圳的成功。全文如下:

鄭永年。

深圳的成功可以給香港哪些借鑒?

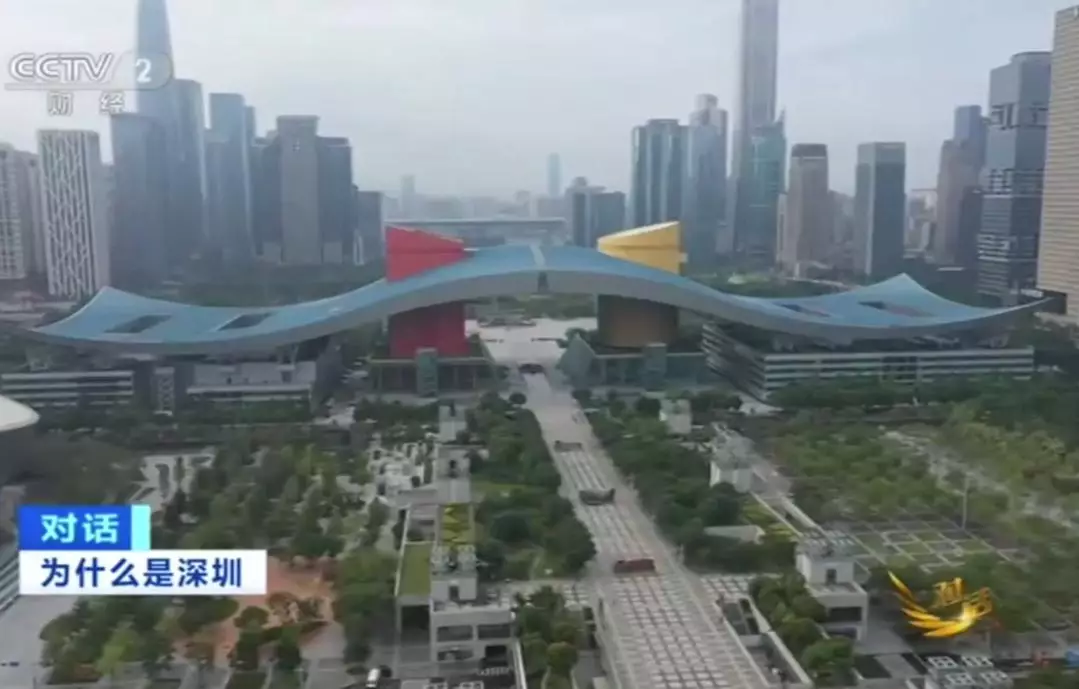

40年,從一個小漁村成長為國際大都市,深圳的崛起無論從哪個角度看,都是一個奇跡。

深圳是中國的特區,但她的成功並不特殊,而是中國改革開放的一個縮影。從當代中國的發展進程可以看到深圳崛起的邏輯,從深圳的崛起則能加深對當代中國發展的認知和理解。

深圳如今已經成為大都會。

一

深圳的成功,有哪些可供其他城市借鑒的經驗呢?至少可以從如下幾個方面來說。

領導力是首要的。無論是一個國家還是一個城市,領導力對發展的影響無疑至為關鍵。西方盛行新自由主義,相信「自由就是發展」,他們把「自由」和「發展」等同起來,並且把「自由」等同於沒有政府的干預。

深圳的發展和這一信條格格不入,甚至相反。人們可以說,深圳在上世紀80年代以來的成功是因為遇上了哈佛大學丹尼·羅德里克教授所說的「超級全球化」的機會。

這個觀點並沒有錯。不過,機會是平等的。放眼全球,在這一波「超級全球化」下,有幾個城市像深圳那樣崛起了呢?成功的城市屈指可數。

與此同時,有多少城市眼睜睜地衰落了呢?美國的鐵鏽帶城市便是典型。亞洲不少城市要麼長期陷入「中等收入陷阱」,要麼在進入高收入階段後受困於國內撕裂的政治而停滯不前。深圳則不同。

深圳不僅抓住了「超級全球化」這個機遇,並且有效克服了兩波經濟危機(1997至1998年亞洲金融危機和2007至2008年國際金融危機),在困境中不斷升級自己,超越自己,不僅提前實現小康社會,也提前進入了高收入城市行列。

這背後就是領導力。領導力來自一個具有使命感的執政主體。對這個執政主體來說,發展便是責任,責任驅使這個執政主體永不停步。實際上,深圳繼日本和亞洲「四小龍」之後再次創造了東亞奇跡。

深圳並不缺乏危機,但因為具有堅強的領導力,每次危機都為深圳提供了新的機遇。深圳的產業升級和危機不可分,1997至1998年亞洲金融危機和2007至2008年國際金融危機都促成了深圳的產業升級。

深圳高樓大廈林立。

二

深圳的領導力離不開有效的中央與地方關係。

在過去40年里,中央充分授予深圳方方面面的權力,無論是法律層面還是實際政策操作層面。有了充分授權,深圳才能發揮出巨大的地方創新能力。同時,中央提供了強大的政治保障,不然,深圳的地方創新要獲得成功會變得異常困難。

深圳當然也沒有辜負中央賦予的使命,不僅獲得了自身的成功,而且充分展示了區域經濟輻射和擴散效應,使更多的地方受惠於深圳的發展。

更為具體地說,深圳處理好了幾個重要的關係:

首先是市場與政府之間的關係。中共十八屆三中全會提出了中國經濟發展的一個普遍原則,即市場在資源配置中起決定性作用,政府起更好的作用。

實際上,這個普遍原則來自深圳等改革開放先驅的實踐經驗。作為特區,深圳是社會主義市場經濟的先行者,但深圳並沒有走向西方新自由主義或者市場原教旨主義,而是找到了市場與政府之間的平衡點。主要體現在國有企業和民營企業的平衡、大型企業和中小型企業的平衡、親商與親民之間的平衡等等。

深圳的國有企業擔負了建設一個大型城市所需要的幾乎所有基礎設施建設。這些基礎設施投資週期長、回報低,具有很大的不確定性,民營企業缺乏足夠的動機來承擔這些建設。

所以,即使是西方自由主義鼻祖亞當·斯密也主張國家承擔基礎設施建設的職能。政府的作用更體現在政府為企業所提供的優質服務上。「政府更好的作用」使深圳國企強,民企更強。

深圳已經集聚了眾多的大中小微型民營企業,它們在政府提供的平台上運作,互相競爭和合作。作為製造業中心,即使就全球而言,深圳的產業完整性和產業鏈的齊全性也是其他城市不可比擬的。

其次,深圳確立了有效的政府與社會的關係。無論在國家層面還是城市層面,一個最難處理的關係便是經濟發展和社會穩定。

在當今世界,一些地方經濟發展了,但社會處於不穩定狀態;在另一些地方,經濟得不到發展,社會落後不穩定;也有些地方,無論是經濟還是社會始終處於停滯不前的狀態。而深圳則獲得了兩個可持續性,即經濟的可持續發展和社會的可持續穩定。

歷史地看,發展並不等於穩定,大規模的不穩定往往出現在一個社會的高速發展過程之中,或者在獲得相當的發展之後。深圳的社會穩定來自對社會公平的追求、來自深圳居民的真實獲得感、來自社會機會的開放性。

深圳是一個典型的移民城市,來自不同地方、不同社會背景的人們具有不同的訴求。

西方總說中國是「一黨專制」,社會影響不了政府的政策。但實際上恰恰相反。在西方,人們週期性(每隔幾年)投完票之後,政治參與就結束了,政治人物要麼不能兌現選舉時的承諾,要麼置民意於不顧。這也是今天西方民粹主義崛起的根源,反映出來的是普通民眾對精英階層的仇恨。

但在中國,社會對政策的參與具有連續性,社會對實際政策的影響是那些通過選票途徑的國家不能比擬的。

就深圳而言,人們不難觀察到,政府的很多決策過程是開放的,政策一方面受社會影響,另一方面又不會被一些特殊的利益或者特殊的「民意」所挾持,因為政府需要通盤考慮社會整體的利益。

這就有效避免了西方社會「為了反對而反對」的情況,政府不會因為一些利益的反對而不去追求社會的整體利益。

第三,深圳有效處理了發展與制度創新之間的關係。發展和制度之間的關係在於:發展需要制度創新,但發展的成果需要制度作為保障。因為中央的充分授權,深圳的制度創新一直走在全國的前列。正是這些制度創新促成了深圳方方面面的快速發展。

然而,人們也不應當忘記,制度創新有底線,那就是堅守中國特色社會主義市場經濟原則。制度創新如果不能把握這個原則,便很難實現可持續發展。

第四,深圳也有效實現了外部資本與內部資本的平衡。這一點非常重要,但也往往被忽視。深圳開始時一窮二白,發展從外資起步,沒有外資尤其是港資的進入,深圳早期的發展會變得極其艱難。

但在完成早期發展階段之後,深圳充分重視內資的作用,培養了數量龐大的本土企業。一個城市如果外資佔據主導地位,那麼必然深受國際環境的影響,甚至難以抵擋外在環境的變化;但如果一個城市封閉起來,不受外資影響,那麼這個城市也難以趕上時代的步伐。深圳在處理內外資本方面是成功的。

三

深圳的發展對其鄰居無疑具有很深刻的借鑒意義。

深圳早期的發展獲益於靠近香港,不僅僅是來自香港的資本,更是來自香港轉移出來的產業。鑒於香港的發展空間有限,香港把那些附加值低的產業轉移到珠三角,然後在金融、教育等服務業集中自身優勢。這無疑是符合經濟發展規律的,是大勢所趨。

但近年來,香港為「認同政治」所苦,把所有的事情都泛政治化和意識形態化。客觀上說,香港的發展已經離不開珠三角,更離不開深圳。無論是金融還是教育,香港必須有服務對象,那就是粵港澳大灣區。但人為的「認同政治」硬把香港和內地隔離開來。

在社會層面,「認同政治」導致社會價值觀高度分化。香港一些群體尤其是年輕人思想被西方「殖民」,「認同政治」激進化,把自己無限道德化,把「他者」妖魔化。一些人以為掌握了西方「民主」「自由」「人權」的真理,就可以為所欲為,甚至認為訴諸暴力也是「正確的」。

這種邏輯體現在任何形式的激進主義中,而香港尤甚。儘管這種行為與香港的實際利益背道而馳,但因為有西方物質和輿論上的支持,一些人仍然以「道德」來論證自己的暴力行為。

從政治上說,香港的「認同政治」演變成為赤裸裸的「對抗政治」,反對派為了反對而反對。這種「認同政治」直接弱化了香港特區政府的治理能力,甚至使香港面臨長期「無政府狀態」的極端風險。

分化的社會和弱政府使香港缺失一個治理主體。這種情況下,香港不僅不能充分發揮其作為國際金融中心的作用,也使得上述深圳所能實現的諸多平衡變得不可能。

可以說,大灣區建設、深圳的社會主義先行試驗區等重大政策議程是香港的機遇。從經濟來看,只要處理好和大灣區的關係,香港仍然具有發展和更上層樓的巨大潛力。

香港的挑戰是政治上的。如果政治的分裂使得香港不能抓住機遇,不能接受挑戰,那麼如同世界上其他城市一樣,香港的衰落是必然的。在大灣區內,香港不孤獨,也不能自我孤立起來。香港必須隨著大灣區城市的進步而進步。不進則退,沒有一個城市可以不通過持之以恆的努力取得進步,香港亦然。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **