[導讀]閻長貴:「文革」開始後,從底層到高層,各單位的周末舞會都被作為“資產階級生活方式”取消了,唯獨在中南海舉行的舞會照常進行。

「文革」開始後,從底層到高層,各單位的周末舞會都被作為“資產階級生活方式”取消了,唯獨在中南海舉行的舞會照常進行。這裏的舞會,有時還是化裝舞會,還有著名京劇演員如譚元壽、馬長禮等人的清唱,其名義是讓毛澤東休息休息。這些活動,江青常參加,總理有時也參加。江青對梅蘭芳不欣賞,她很欣賞程硯秋,程硯秋1957年曾在蘇聯莫斯科看過當時在那裏養病的江青,江青很讚揚他的演技。程硯秋跟人說:“江青是他的知音!”

話問程師傅江青的口味——程師傅因而得了一個當時他還不了解其含義雅號:「遙控」。

台採訪視頻和記者採訪錄是可以提供證明的。”

由戚本禹推薦當上江青秘書

1961年,我從中國人民大學哲學系畢業後,分配到中共中央主辦的政治理論刊物《紅旗》雜誌社,師從《紅旗》雜誌編委、中國哲學史專家關鋒研究中國哲學史。1962年,毛主席對我發表在《中國青年報》上,題為《永不走路,永不摔跤》的短文做出批示:「印發各同志研究。犯了錯誤,只要認真改正,也就好了。」現在想想,當時毛主席批示這篇文章,恐怕還是為了堵批評大躍進、人民公社化運動人們的嘴,在某種程度上,有“諱疾忌醫”的意思。

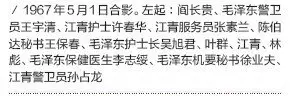

「文革」初期,即1966年6月初,中共中央辦公廳秘書局副局長、中央文革小組成員戚本禹把我從《紅旗》雜誌社調到中央辦公廳秘書局信訪處,7月初又把我帶到釣魚台,要我在中央文革小組簡報組工作。「文革」以前,江青在黨和政府中沒有實際職務,擔任中央文革小組副組長以後,特別是1966年8月31日,她以代理中央文革小組組長的身份主持毛主席第二次接見紅衛兵以後,她的來信越來越多,一天幾百封甚至一、二千封,在這種情況下,幫助江青處理群眾來信的辦信組成立,有七八個人,由我負責,直接歸戚本禹領導。

處理江青的群眾來信,戚本禹告訴我們三個原則:第一,江青親屬、朋友和熟人或是關係重大、重要問題的信,做摘要並附原信送閱,這樣的信每天最多3到5封;第二,根據信中所述問題轉有關部門,如林總(林彪)處,總理處以及中共中央、中央軍委和國務院各部門或各省、市等,這樣的信佔99%以上;第三,反對和攻擊江青的,都轉公安部門處理。

說實話,當時我們全組同志都是懷著熱愛毛主席和崇敬江青的心情,對待這項工作,幾乎每天晚上都要加班,有時候要到晚上十一二點。

1966年冬的一天,我和戚本禹在釣魚台院子裏散步,他跟我說:「江青想讓我給她當秘書,我不行,比較粗。我看你還比較細,我推薦你去給她當秘書。」我說:“不行,我沒當過秘書,不知道怎麼當。”他說:“不知道不會學嗎!收發文件你不會?挑選文件你不會?只要細心就行。反正我已經向江青推薦你了。”

這個談話過了大概半個月左右,1967年1月9日,戚本禹到我辦公室來,興沖沖地說:「已經定了,調你去當江青的秘書,現在就搬到她住的十一樓去!」我馬上整理了幾件衣服和洗漱用具就跟著他去了。

我後來知道,江青秘書當時有四個候選人,我的資歷最淺,最年輕。我之所以被選中,戚本禹可能起了很大作用,江青的女兒李訥也可能起了一定作用,當時我跟李訥關係不錯,我們年齡差不多,都是大學文科畢業,談話比較投機。我出身貧下中農,文章還得到過毛主席的肯定和讚揚。過去有個順口溜,說大學生是:一年土二年洋,三年不認爹和娘。後來江青跟我說:「你還有點勞動人民的味道,還沒有完全‘化掉’。」應該說,這是很高的政治評價,也是江青接納我的重要原因。我給江青做秘書,我的老師、中央文革小組成員關鋒是不大讚成的,他跟我說:“你政治上弱,不敏銳,不適合給江青同志做秘書。”

「文革」之前,江青身邊沒有專職秘書,在「文革」十年中,她先後有四任秘書,第一任是我,第二任是楊銀祿,第三任是劉真,第四任是劉玉庭。

材料分類最頭疼,隨時隨刻待命

我做江青秘書,主要任務是收發管理文件和接電話等,我從來沒為她起草過講話稿——這方面她不需要。當時發給江青的文件,每天加起來有幾十份,甚至上百份,摞在一起有半尺高,字數有十幾二十萬字。這些文件不能一股腦地送給江青看,但如果她聽陳伯達或者康生說看了什麼文件而她沒有看到,我罪過也很大。所以文件分類,對我來說是最重要、也是最費腦筋的事情。

我把文件和材料大致分為三類:一類是必須看的,一類是參閱件,再一類是瀏覽件。每天上午江青起床前,我就把這三個卷宗送到她辦公室,放到江青看文件時坐的沙發右邊茶几上,並在第一份卷宗上用曲別針別個小紙條,寫上每天的日期、星期幾以及這一天的安排。

我一般一天取兩次江青批示過的文件,上午一次下午一次。有時候江青要立即發走和處理的文件,他就按鈴叫我馬上去取。在江青的辦公室、卧室和餐廳,都安裝著叫秘書、護士、服務員和警衛員的電鈴,按規定,電鈴響一下是叫秘書,響兩下是叫護士或服務員,響三下是叫警衛員。江青在釣魚台都是獨自住一棟樓,十一號樓大小有幾十個房間,除了她的工作人員外,沒有別的人(她女兒李訥和侄子毛遠新有時來住幾天);這點,江青是和住在釣魚台的其他領導人不同的。

我每天的工作大體就是這樣,除非江青午休或晚上睡覺了,我一時一刻都不能離開,也沒有休息日。如果她按鈴叫你,你不在,就等著挨批吧。

江青每天看電影 吃飯不算奢華

江青每年都要在外地住上半年,甚至七八個月。一般每年國慶節後就到廣州去了,住一段,再到杭州、上海,五六月才回北京;住不久,又去北戴河。但唯獨1967年是例外,她一直待在北京,哪裏也沒去,住處就是釣魚台十一樓和中南海豐澤園「兩點一線」。

1967年正是「文革」關鍵階段,江青是中央文革小組第一副組長,開會、接見、看文件,時間都摳得緊緊的。這一年當秘書我沒坐過她的專機或專列。她每天除工作和開會外,就是看樣板戲、看電影。每天午飯時,警衛員和護士要挑幾個電影片名送給江青,由她選定一部。

有個謠傳,說江青愛看黃色電影。我沒見過。我在時,有一次看個法國電影《廣島之戀》,一開始就是男女兩個裸體擁抱在一起,江青一下就急了,大吼:「怎麼讓我看這種片子!」站起來就走了。不過這件事後來也沒有追究。江青看電影時,她有時也比較隨便地談她的看法,比如看《英雄兒女》,志願軍某師政委的女兒由老工人養大了,而工人的兒子卻在戰場上犧牲了。江青說:“這個政委到這時候,就不應該再認女兒了。”看一個關於空軍題材的電影,她說我們的電影有個問題,太注意技術細節,不注意提煉一般的問題,內行人不愛看,外行人看不懂。

「文革」開始後,從底層到高層,各單位的周末舞會都被作為“資產階級生活方式”取消了,唯獨在中南海舉行的舞會照常進行。這裏的舞會,有時還是化裝舞會,還有著名京劇演員如譚元壽、馬長禮等人的清唱,其名義是讓毛澤東休息休息。這些活動,江青常參加,總理有時也參加。江青對梅蘭芳不欣賞,她很欣賞程硯秋,程硯秋1957年曾在蘇聯莫斯科看過當時在那裏養病的江青,江青很讚揚他的演技。程硯秋跟人說:“江青是他的知音!”

話問程師傅江青的口味——程師傅因而得了一個當時他還不了解其含義雅號:「遙控」。

江青把「旗手」改為“戰士”

大概是1967年4月,江青交給我一篇文章,作者是當時的京劇表演藝術家。她在約6000字的文章中,熱情讚揚江青,一共用了20多個「敬愛的江青同志」,並稱江青是“文藝戰線上高舉毛澤東思想偉大紅旗的最堅強、最英勇的旗手”。

就我當時的認識,我是完全贊成杜近芳同志這篇文章的,只是覺得有的地方應當稍作修改。於是我向江青提了兩點建議:第一,是不是不稱你為「旗手」好些?「旗手」應該說是毛主席。江青說:“對!對!”接著吩咐我:“你去告訴關鋒同志,叫他給我把這個關。”第二,這篇文章用了20多個「敬愛的江青同志」,“敬愛的”是不是太多了?在關鍵地方用一兩次就可以了,這樣文章樸實些。江青說:“這個意見也好,你一併告訴關鋒同志。”

文章在《紅旗》發表時,將「旗手」改成“戰士”,作者看到後很不滿意,怒氣沖沖地拿著《紅旗》,找到中央文革小組文藝組作家金敬邁、李英儒等詢問:“《紅旗》雜誌是不是有反對江青同志的反革命?為什麼把我寫的‘旗手’砍掉了?”據說,這件事還反映到戚本禹那裏,戚本禹不知道前因後果,就去問關鋒,關鋒有點生氣了,跟戚說:“不要問我,你直接去問江青同志吧!”

送錯一封信結束秘書生涯

1967年底或1968年初的一天,我收到一封從中央文革小組「辦信組」轉給江青的信。信是北京某電影製片廠的一位女演員寫來的,信很長,有上萬字。信中,這位女演員講了她的從藝經歷,說她也曾經叫過“江青”這個名字,解放後就改了;又說,她有一些存款,願意作為黨費交給組織;再說到她在 「文革」中受到的衝擊,以及讚揚江青等等。

這個女演員寫信無非是希望江青為她說句話,以減輕或免除她正在受到的衝擊。我以為寫信的人會和江青有什麼關係,怕處理錯了,負不起責任,於是在信上附了一張條子:「江青同志:這封信中有您的名字。」但是我誤會了,這位寫信人以及她寫的內容和江青根本沒有什麼關係。

第二天,江青派人把我叫到會議室,當著戚本禹、姚文元的面,板著臉,把信往桌子上一摔責問我:「為什麼要把這封信送給我?目的是什麼?」我嚇呆了,低頭一看,原來是這封信不該送給她。我膽怯地說:“我怕來信人和您有什麼關係……”江青怒氣沖沖地說:“無知!無知就要犯錯誤,就要犯罪。你不知道我到延安後就沒動過窩?你拿郭沫若的《洪波曲》來看看!”當時我確實借來了郭沫若的《洪波曲》看,上面講,說抗日戰爭爆發後,上海文藝界的一部分人去了武漢、重慶,一部分人去了延安。江青就是屬於去延安的,但上面並沒講到她的名字。

在江青的辦公室、卧室甚至餐廳,都安裝著叫護士或服務員的電鈴,江青是一個人住在釣魚台十一號樓的,整棟樓幾十個房間住的都是她的工作人員,包括廚師、警衛員、護士和秘書等,這和其他領導人是不同的……

雖然受到嚴厲斥責,但我心中無鬼,並沒有把這件事放在心上。我仍然照常工作,可江青對我的態度變了,一個星期不按鈴叫我,也不叫我送文件、發文件。這期間,恰好和我一起給江青做秘書的楊銀祿回老家奔喪了。1968年1月8日晚,楊銀祿奔喪回來,第二天上午我即領著楊去見江青(楊來了三個多月還未單獨見過江青)。江青沒好氣地大聲說:「他回來了,你還上來幹什麼?你馬上把文件清點給楊銀祿同志。」我只得悻悻地離開了江青辦公室。

這一天,我向楊銀祿移交了江青的所有文件。晚上八九點鐘,陳伯達、汪東興找我談話。陳伯達說:「你是搞文字工作的,還是回辦事組工作吧。」汪東興說:“不忙,要例行一下手續,這是工作人員離開首長身邊時的規矩。”汪東興讓我收拾一下自己的東西,把我送到釣魚台警衛連連部。

在路上,汪東興很和藹地對我說:「你沒事,你的檔案我看過,你是我挑來的。」送到警衛連連部,汪東興就走了,再沒來過,直到「文革」後他告訴我:江青後來不讓他管我的事了。

被誣為「坐探」,驚動黨政軍高層

1968年1月9日對我來說終生難忘:一年前的這一天,我隨戚本禹來到江青身邊,一年後,我成了階下囚。被隔離的第三天或第四天晚上,陳伯達和姚文元來了。陳伯達問我:「你在幹什麼?」我說:“在看書。”陳伯達操著濃重的福建口音說:“你還看什麼書啊,要深刻檢查自己的問題。”接著又慢慢地說:“王力、關鋒、戚本禹都是壞人……”這時姚文元立即指著我補上一句:“你就是王、關、戚安插在首長身邊的釘子!”我一聽這話,腦袋炸了,這不把我看成“特務”了嗎?

過了十多天,大概是1月23日的晚上,陳伯達、謝富治、楊成武、姚文元四人一起找我談話。一開始,姚文元對我說:「你看今天誰來了?中央政治局常委(這是指陳伯達,陳當時是黨內第四號人物),國務院副總理兼公安部部長(這是指謝富治),中國人民解放軍代總參謀長(這是指楊成武)……」姚文元沒說自己。

當時我心想,我這樣一個小幹部究竟犯了什麼事,竟然驚動黨、政、軍三方這樣重要的人?我只覺得頭在嗡嗡作響,不知說什麼好。第二天,我被告知:「給你換個地方。」這一換,就被換到秦城監獄去了。

原來江青誣衊我盜竊毛主席手稿,說我是安插在首長身邊的「坐探」。我後來知道,就在24日深夜,他們對我佈置了一次小規模的“抄家”,結果當然是一無所獲。

在監獄孤寂無奈,連提審都是一種享受

此前我從來沒聽說過秦城監獄,「文革」後才知道那裏是關押政治犯的地方。我是1968年1月24日深夜,由兩名荷槍實彈的戰士押著,乘一輛吉普車到秦城監獄的。一進去就問我姓什麼,叫什麼名字。當時我穿的是軍裝,登記後換了黑色的囚服。監管向我宣佈:“你今天被收監了,你的代號是‘6820’,以後就叫你‘6820’,你要答應,知道嗎?”我說知道。這個代號大概因為我是1968年第20個被關進來的“犯人”吧。

我住的是單身牢房,有七八平方米大小,靠牆放著一張不到一尺高的小床,床上有髒兮兮的被子和褥子,牆邊還有一個便池和洗臉的小池子,房頂上是徹夜亮著的燈。待在這裏面,我一點睡意也沒有,跟站在門外的哨兵說:「同志……」可我這兩個字剛一出口,就聽到一聲大吼:“誰是你的同志?”我不敢再說什麼了,心想,以後連“同志”也沒有了。

秦城監獄裏一般是哨兵來回走動,一個人看好幾個監房。我這七八年搬過幾次住處,但都是在樓頭的一間房,始終每天都有4個哨兵換崗日夜看守。每天吃窩窩頭、稀飯、鹹菜,有時吃饅頭,菜是大鍋煮的白菜、蘿蔔,米飯很少吃到。過春節能吃到幾個餃子,有時還發點水果。印象中我沒挨過餓,也沒受過皮肉之苦(只被罰站過一上午),但精神折磨足以使人崩潰。開始書、報都不給看,連我進監獄時帶的林彪送的《毛選》合訂本,都被沒收了,每天只能獃獃坐著。

為了打發時間,我就翻來覆去數床頭暖氣罩上的孔兒,後來就反覆背誦熟悉的毛澤東詩詞以及唐詩宋詞,同時自己也學著做詩——不能叫詩,只能叫順口溜,因為我不懂平仄格律。直到1969年4月「九大」召開以後才稍有好轉,給我每天發一份《人民日報》,每月發一本《紅旗》雜誌;還把沒收的《毛選》退給了我。我就把這些報紙留著,堆了一大摞,翻來覆去地看。人是社會動物。單身牢房,孤寂無奈,覺得連提審都是一種享受,因為提審可以與人對話。在秦城監獄待了七年多,總共提審了不過兩三次,也沒審問出什麼緊要問題。

1975年5月22日,專案組來到監獄,突然對我宣佈:「黨中央和毛主席決定釋放你,送你到湖南某農場勞動,等待結論。」這個決定對我連念了兩遍。我特別高興,也不管到遙遠而陌生的湖南某農場勞改是什麼滋味,反正我可以跨出牢籠了。我被關起來這件事,誰都不知道。1975年底我從湖南回北京紅旗雜誌社取東西,在街上和一位原來的同事況浩林同志邂逅,她驚異地說:“你還活著啊!”我們緊握雙手,潸然淚下。

到農場後,我第一件事就是給家裏寫信,這七八年音訊全無,家裏人也不知我是死是活。父母、妻子和兒子陸續來到農場,妻兒和我在農場安了家。

1975年11月,北京終於來人了,對我的結論主要有兩條:一、說我妄圖用假材料(指我送給江青的那封信)陷害中央負責同志;二、包庇「五一六分子」吳傳啟、林聿時(二人是哲學社會科學部,即現在的中國社會科學院中層幹部,一個是哲學所學術秘書,一個是《哲學研究》編輯部主任,關鋒朋友)。處罰是“留黨察看一年”。

這完全是妄加的罪,我想不通。專案組見我不肯簽字,又把江青抬出來說:「這是首長定的性……而且對你的處罰也不重嘛!」我已經被關押了七年多,還要“留黨察看一年”,還說不重?當時江青還在台上,為了能安排工作,我違心地簽了字。十一屆三中全會以後,1979年9月,《紅旗》雜誌社黨委終於給我“徹底平反”,並將我重新調回紅旗雜誌社工作。

現代秘史

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **