精 · 選 · 新 · 聞

中巴海上安全部門北京會晤 將深化海上務實合作共同維護海上安全

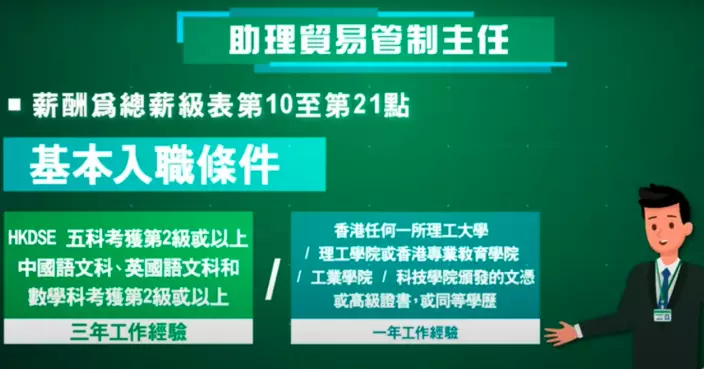

5.11海關督察招聘體驗日教路投考錦囊 五一截止報名先到先得

油麻地6旬漢遭人當街刀襲 腿胸受傷清醒送院

珠海2歲童街市摸魚感染致死率最高「創傷弧菌」右腿恐截肢!

美漢爆頭槍殺女友更載屍「遊車河」與友人直播血腥現場!

一線搜查│視障人士不慎墮火炭月台 全城關注改善無障礙設施

黎智英案|《國安法》生效後 陳梓華曾發Signal訊息 感謝黎為初選所做一切

屠龍案|國安處警員作供指與黃振強會面10次 黃想認罪及交待一切

美婦遭友人臘腸犬突襲「臉上一塊肉」被咬兼吞下需縫40多針!

妻子涉貪受查惟強調清白 西班牙首相停工幾日思考去留

中巴海上安全部門北京會晤 將深化海上務實合作共同維護海上安全

5.11海關督察招聘體驗日教路投考錦囊 五一截止報名先到先得

油麻地6旬漢遭人當街刀襲 腿胸受傷清醒送院

珠海2歲童街市摸魚感染致死率最高「創傷弧菌」右腿恐截肢!

美漢爆頭槍殺女友更載屍「遊車河」與友人直播血腥現場!

一線搜查│視障人士不慎墮火炭月台 全城關注改善無障礙設施

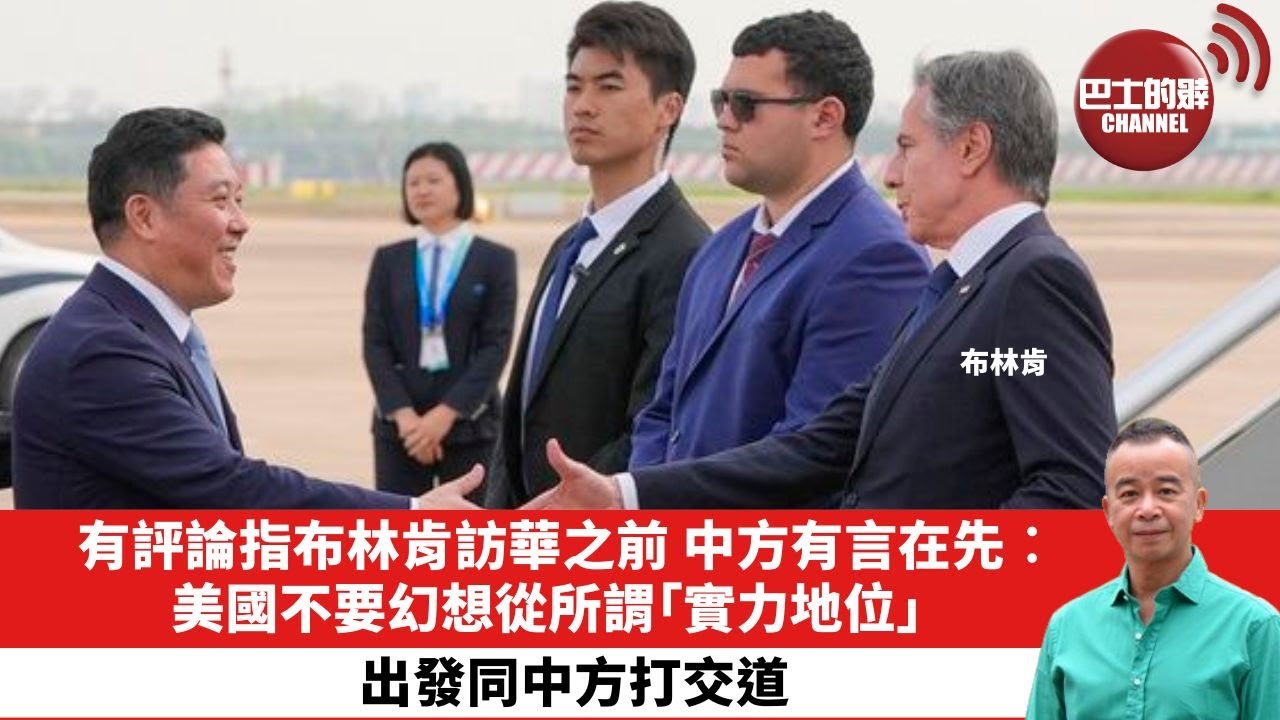

布林肯到上海紐約大學與師生交流 強調民間聯繫和理解至關重要

外星人不長綠色?美最新研究曝光ET「最真實長相」!

網購公司突結業海關收逾450宗投訴 兩前董事涉違《商品說明條例》被捕

沙田一連三日打擊交通違例 發1723張牛肉乾

「夢想之路」麥理浩徑淪「垃圾之路」 網民見滿地垃圾痛心呼籲:歡迎來但請帶走垃圾

城巴獲批輸入20名內地車長 工會怒斥政府出爾反爾

博 · 客 · 選 · 覽

分 · 類 · 精 · 選

中美防長視像通話 國防部稱坦誠交流取得務實成果

枯燥知識化為精彩表演 物理老師上堂變身「魔術師」令學生睡意全無

馮素波開心見老友手拖手打卡 59歲張達明身形單薄身體狀況令人擔憂

內地7歲男童寵物店偷狗自17層丟落樓 家長辯稱「年紀細」惹眾怒

曹世鎬親自宣布婚期已定 與小9歲女友10月行禮

陳卓賢到英國巡唱趁機拍攝新歌MV 欲寫信回饋粉絲愛意

自覺撞樣電影中獎男主角 美國男跟買同組數字彩票真中逾400萬

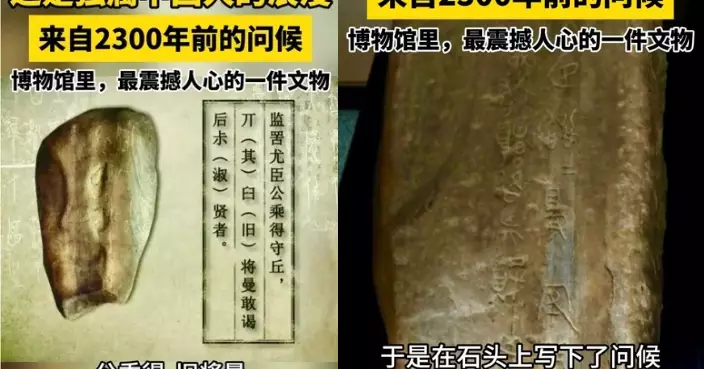

河北農民執「2300年前奇石」當石凳 考古隊揭刻字「獨屬中國人的浪漫」

悉心照料同村孤寡翁12年至對方病逝 內地男繼承北京5套房產終得善報

前無綫小花陳詩欣呻被美容院燒傷整爛面 追究責任遭冷淡回覆:一句對唔住都冇

《模範的士》導演再度發揮驚人創意 打造韓國首部交通罪行偵查劇

隨飼主移英 澳洲奀皮狗登機前突「逃跑」流浪17天終奇蹟歸來

男童雙腳搭枱坐棒球棒上睇電視 「獨特坐姿」引網民嘆:核心好強

香港婚後事|親揭姊弟戀真相!羅子溢開心Share夫妻免爭拗絕招

福祿壽訓練學院|葉泓聲關嘉敏復刻張國榮「鴛鴦舞王」經典舞台 人肉風火輪+360度迴環腿超搶

給景區佛像戴眼鏡遞咖啡?內地掀另類打卡風惹爭議 公安轉發咁解畫

2024全球十大最佳酒店出爐 呢間酒店力壓馬爾代夫奪冠

越南妻結婚26年拒同房卻誕2子悄返鄉 台綠帽夫尋妻無果絕望離婚

逆天奇案2|4分半鐘Solo法庭戲大晒喊功!劉佩玥演「夏悠倩」嗌超級好玩

陳健波建議年金保費及強積金自願供款扣稅分開計算

網絡票選「最嚮往退休生活」 最多網民竟揀繼續做「呢件事」

爸帶小三回家過夜 兒子收集「呢樣出軌證據」藏雪櫃助媽上訴索賠5萬

倫敦5隻騎兵馬匹晨練疑受驚發癲 鬧市狂奔亂撞釀4傷

丁薛祥:將加快推動北京國際科技創新中心建設 明年基本形成

車位遭他人霸佔5日屢勸不走 貴州男焊圍欄封死反擊 後續係...

53歲「御用惡人」彭皓鋒患癌體重急跌44磅 現身內地超市近況曝光

陳一新深圳調研 強調織密反諜立體網

吳秋北重申政府發展新質生產力 應提升勞動階層待遇及社會地位

美科學老師溪邊釣魚見「漂浮木棍」發嘎嘎聲 驚覺係「牠」慌忙逃生

丁薛祥稱反對知識封鎖 加大國家科技計劃對外開放力度

全球極端天氣多發或有因? 聯合國:2023年氣候災害最嚴重在亞洲

「吸貓」「擼狗」成內地年輕人新生活方式 千億寵物市場興催生新興職業

我在這裡等你|劉俊謙孖范少勳合譜曖昧男男戀 首日對戲即肉帛相見?

貓仔絕育術後彎腰伸爪似翻找「消失的蛋蛋」飼主心酸又好笑

成人剪髮11蚊 9旬理髮師開鋪逾77年從未加價 更為窮困者免費理髮

高鐵部分班次因惡劣天氣取消 兩班西九龍往廣州南改停深圳北

城巴輸入20名內地巴士車長 首批5人將陸續抵港

去日本不要亂餵鴿子!大阪市「1地」禁餵鴿子 違者最高可罰2萬5千

警方東九龍區反黑工行動 拘19人包括5名本地顧主

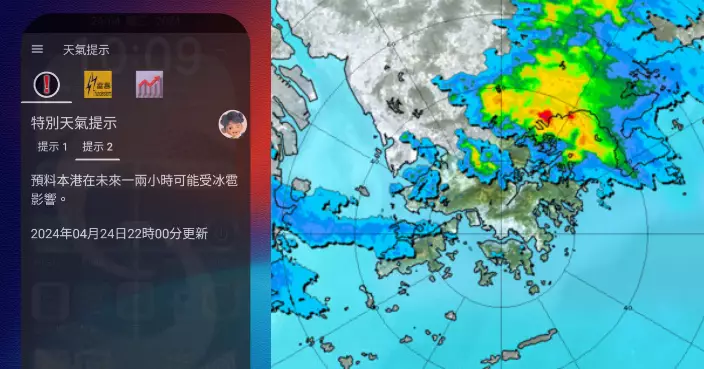

未來兩三小時有雷雨區發展 天文台籲市民警惕

社協稱不少基層僅能輪候牙科街症 冀明年推公私營合作服務有所改善

警方搜查旺角通菜街住宅單位 檢逾1.2公斤毒品市值約74萬元拘6人

中方代表重申反對太空軍備競賽

胡塞武裝稱成功襲擊美以船隻

同方威視歐洲辦事處遭歐盟突擊搜查 中方批評做法對在歐外企有負面影響

布林肯指是次訪華將致力解決芬太尼等問題 並冀會談富成效

拜登簽署要求TikTok從母公司剝離法案 周受資稱會尋求法庭推翻相關法律

鑽石山校巴司機意外跌出車外 遭溜前校巴輾過送院後不治

英格蘭超級足球聯賽 愛華頓2:0擊敗利物浦 曼聯4:2挫錫菲聯

港鐵上水站附近復修工程完成 東鐵綫列車服務早上回復正常

病患術後醒來被「鬼壓床」無法動彈 台醫生揭背後原因

拜登簽署援助撥款法案後 美方隨即向烏克蘭提供新一批武器

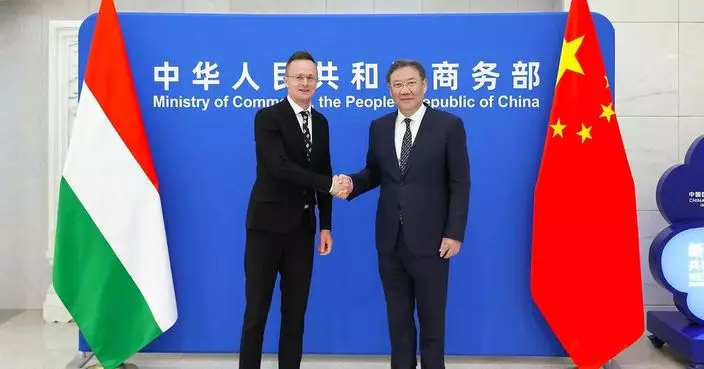

王文濤與西雅爾多共同主持中匈經濟聯委會會議

歐盟突襲調查中資企業 商務部批評嚴重損害外企在歐運營信心

王毅與西雅爾多會談 冀匈牙利推動歐盟理性看待中國發展

李強在貴州調研 強調做好政策鞏固拓展脫貧攻堅成果

陳家樂連詩雅慶祝結婚一周 愛的告白甜到漏

80歲葉振棠宣布告別樂壇 迎來首次紅館個唱:亦係最後一次!

跨部門反恐專責組與貨運物流業合作 自助櫃貼海報宣傳「見疑即報」

陳自瑤派福利騷Fit爆身材 網民讚不絕口:愈來愈美

天文台:本港午夜前可能受冰雹影響

李家超晤孟凡利推進港深不同領域互補 合作加快發展新質生產力

公務員學院舉辦講座 分析世界局勢維護經濟金融安全

鄭希怡型格又性感造型曝光 超Deep V設計胸前春光若隱若現

勞工團體促強積金「全自由行」積金局:正全力推進有關工作

環保署:超市可用膠盒膠蓋載外賣壽司 助顧客分辨食物質素

鄧小巧讀書勁唱《紅綠燈》 邀原唱鄭融做嘉賓感榮幸

流浮山貨車疑溜後6旬司機困車尾 四個鐘後始揭發已遭夾斃

何詩蓓張家朗奪香港「體壇奧斯卡」星中之星 李家超:展示港人遇強越強奮鬥形象

工銀亞洲組織植樹護苗活動 鼓勵港青生活中齊齊減碳

港鐵:東鐵綫回復非繁忙時間服務班次 涉事信號組件收車後再跟進調較

吳若希與老公肉緊啜囡囡面珠慶7歲生日 激罕公開Giselle正面樣

美國饒舌歌手Chris King遭劫殺終年32歲 好友Justin Bieber留言悼念:兄弟天堂見

姜濤驚喜現身生日應援慈善籌款嘉年華 逾3000位姜糖大合唱為偶像賀壽

西環淡水管爆裂3米高水柱直射銀行 落地玻璃現裂紋部分服務需暫停

粉嶺樓遊樂場有古樹名木冊內細葉榕被移除 康文署指有倒塌風險

預算案《撥款條例草案》立會二讀 多名議員支持

J2主持文頌男發長文透露心聲 冇覆DM被鬧令關心變成負擔

深化旅遊合作交換意見 楊潤雄晤青島市政協主席孟慶斌

審計報告|當局推展智能公廁改善工程時 要借鑑市民被困事件

國泰邀香港「女飛魚」何詩蓓任代言 全新廣告反映港人細微處追求突破決心

【2024.4.24娛圈熱點】張雷逃獄真相勁洋蔥 「東張女神」梁敏巧出席晚宴性感上陣

啟動採購中國醫療器材市場准入調查 外交部:歐盟一步步走向保護主義

外交部反駁中國「產能過剩」論 稱是為保護主義提供藉口