精 · 選 · 新 · 聞

史上最嚴重旱災!哥倫比亞首都急頒限水令 民眾沒出門「不要洗澡」

今季回復至疫情前約8成運力 國泰望25年第一季完全恢復

凱特王妃宣布患癌後 威廉王子首履行公職 赴NGO親下廚

印度大選展開 莫迪爭取第三度成為總理

孫東:就電子系統的嚴格執行要求 或需擴展至法定和公營機構

陳茂波結束訪問蘇州行程 稱香港與長三角協同發展將大有可為

黎智英案|黎資助「攬炒巴」1萬英鎊及助建立人脈 勾結海外力量 令中國經濟政治崩塌

尹光MV鬼馬登場唱好 旅發局再谷宣傳攻勢推廣廟街

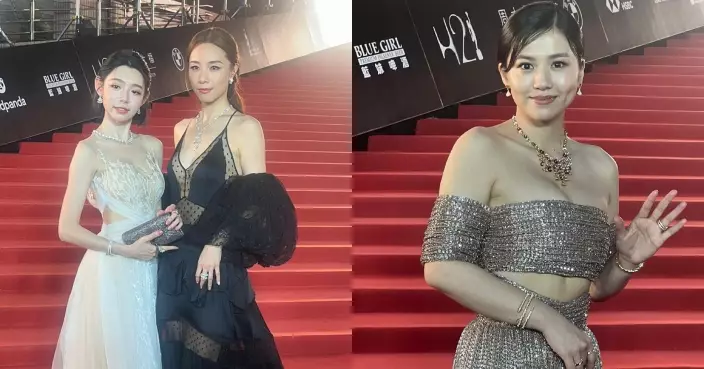

香港漢服社團登廣東時裝周舞台 冀展示灣區服飾文化說好香港青年故事

恒安標準人壽亞洲:料今年第二季經濟增長放緩但保持韌性 美國或於下半年減息

史上最嚴重旱災!哥倫比亞首都急頒限水令 民眾沒出門「不要洗澡」

今季回復至疫情前約8成運力 國泰望25年第一季完全恢復

凱特王妃宣布患癌後 威廉王子首履行公職 赴NGO親下廚

印度大選展開 莫迪爭取第三度成為總理

孫東:就電子系統的嚴格執行要求 或需擴展至法定和公營機構

陳茂波結束訪問蘇州行程 稱香港與長三角協同發展將大有可為

巴西女子推叔叔遺體到銀行簽名做貸款 太詭異惹職員注意

保安熊跟著常秘出差合肥第三日 李百全峰會上分享「在社交媒體講好香港故事」

全球暖化致珊瑚第4次大規模白化 或面臨滅絕災難

孫東稱港深創科園首3座大樓 可於今年底起陸續落成

全球黑臉琵鷺近7千隻 本港后海灣數目回升至375隻增兩成半

大埔林村河現「神秘圓圈群」不規則排列 原來係「外星魚」作怪?

博 · 客 · 選 · 覽

宇多田光首辦香港演唱會 8月首登上亞洲國際博覽館Arena舞台

- 淡季報錯團|駱振偉下廚後自嘲痛失未來拍廚藝節目機會 陳子豐酒後行為大膽又貪玩

- 首次香港開唱!華晨宇「2024火星演唱會」登陸中環玩足三日

- 不正常愛情研究所 | 金永衡一句「眼裏只有暉哥」女友現身質問釀「家變」?

- 廿四孝媽咪沈卓盈陪囝囝連兩個樂園 3歲Jayden暴風成長獲讚好靚仔

- 孖范少勳合演《我在這裡等你》 劉俊謙:這部電影在講奇蹟!

- Mayanne小喇叭 | 袁偉豪舉手自認唔襟撈 吳若希親揭「公審」老公真相咪咪姐都睇唔過眼?

- 受邀出席日內瓦錶展活動 關智斌佩戴全球首度亮相腕錶現身

- 王丹妮赴多明尼加拍劇逾150日 自揭被男神張孝全圈粉 佩服鮑姐影后級演技

- 4.21全港戲院日朗豪坊「請睇戲」 100%全數回贈免費換餐飲電子現金券

分 · 類 · 精 · 選

登機時間01:15凌晨定下午?大馬女學生搞錯時間損失慘重

宇多田光首辦香港演唱會 8月首登上亞洲國際博覽館Arena舞台

裴勇浚夫婦傳退隱演藝圈?經理人公司證實朴秀真合約早已結束

被換煤氣表20天後 成都屋主驚揭「欠費1.9萬」!當局:是錯覺

巴拉圭女嬰躺棺材4個鐘竟「奇跡復活」還有心跳呼吸!

淡季報錯團|駱振偉下廚後自嘲痛失未來拍廚藝節目機會 陳子豐酒後行為大膽又貪玩

防彈V為特種部隊拍宣傳片 網民讚嘆十足《太陽的後裔》

美漢暴雨踩單車狠摔 到家「狂噴鼻血」暈倒 幸被Apple Watch救一命!

新加坡女建築師陳屍西班牙停車場 身中30刀慘死

首次香港開唱!華晨宇「2024火星演唱會」登陸中環玩足三日

驚聞老公出軌媽媽22年 人妻急驗DNA揭孖生細佬驚人身世!

不正常愛情研究所 | 金永衡一句「眼裏只有暉哥」女友現身質問釀「家變」?

27歲女婚檢驚悉自己是「男兒身」患罕見病腹藏隱睪恐有性命危險!

單親媽無錢竟想「肉償」抵租 男房東嚇傻發文後又秒刪道歉!

車銀優抛開偶包晉身成吃播KOL 金南珠事隔6年拍劇全靠老公做說客

廿四孝媽咪沈卓盈陪囝囝連兩個樂園 3歲Jayden暴風成長獲讚好靚仔

北歐航空推「神秘目的地」航班起飛2小時揭盅飛去「呢個地方」

1萬日圓紙鈔誤扔碎紙機 日人妙手「神還原」更獲善心銀行兌換

孖范少勳合演《我在這裡等你》 劉俊謙:這部電影在講奇蹟!

妻出軌同袍9年激戰180次被子女揭發 台「綠帽警」怒提告法院咁判

Mayanne小喇叭 | 袁偉豪舉手自認唔襟撈 吳若希親揭「公審」老公真相咪咪姐都睇唔過眼?

天文台台長陳栢緯 獲選世界氣象組織技術委員會聯合副主席

美國母親在兒子鞋裡找到Air Tag嚇壞 懷疑被跟蹤一個多月真相曝光

經修訂《竹棚架工作安全守則》刊憲 規定工人須持證書才可進行相關工作

日本核廢水 | 東電啟動第五輪核污水排海 排放總量約7800噸

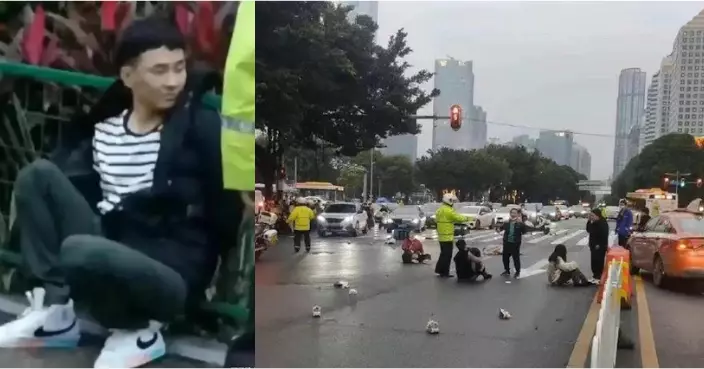

AI系統關閉煞掣失靈 俄羅斯「智能電車」失控撞路人致3傷

港鐵鐵路展4.27登場 展出「黃頭」列車等珍藏 內附預約詳情連結

奉子成婚20年驚揭妻婚前曾約炮胞弟全家都知情 人夫崩潰欲離婚

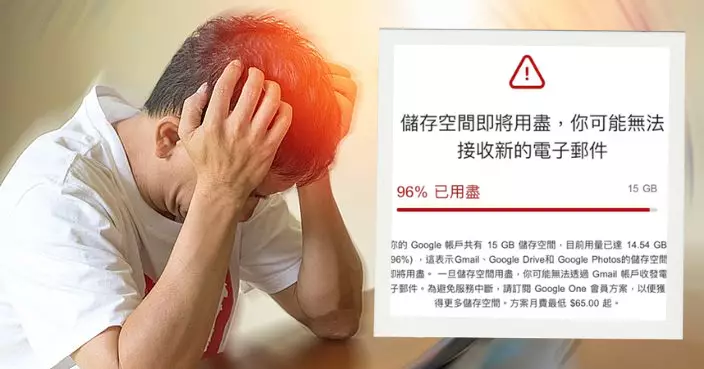

港男公屋未入伙已收$652電費單 網上崩潰求助網民笑言:好平!

美國殯儀館190具屍體放著腐爛 水泥冒充骨灰還詐領705萬救濟金

年內推出百億新型工業加速計劃 孫東:資助企業投資新設施

議員質疑港台網絡關注度是否偏低 張國財:YouTube逾百萬追蹤「相當於17點收視」

喪夫數月即被老爺奶奶勸嫁給叔仔 浙江女聽理由傻眼又憤怒

受邀出席日內瓦錶展活動 關智斌佩戴全球首度亮相腕錶現身

傳以色列展開報復向伊朗發射導彈 德黑蘭等地航班停飛

民航局宣佈啟用M503兩條銜接航線 國台辦:對兩岸同胞都有利

陳恒鑌促當局做好沙田T4主幹路監督工作 避免再修改而超支

丘應樺稱今年首3個月 已有150間企業來港落戶

飼主帶「惡樣」流浪貓回家 家貓驚恐匿縫隙:睇我唔到!

美國女擦越南痔瘡藥竟中毒身亡 死因竟因呢樣嘢含量「高度危險」

打工人福音!深圳巴士再上新推早餐服務 僅需8人仔即可享用營養套餐

北京「開往春天的列車」迎客流高峰 增開4隊列車助力遊客賞花

跨越1300里開展科學課 天文館專家設特別功課為鄉村學童科普天文知識

美國男「潛水浪漫求婚」不幸意外身亡 女友悲痛回應:我願意

王丹妮赴多明尼加拍劇逾150日 自揭被男神張孝全圈粉 佩服鮑姐影后級演技

青衣船廠起火火光熊熊 消防救熄無人傷

政府釋出5公頃隔離設施用地 以興建港深創科園5座大樓

警方將軍澳隧道截查可疑車輛 拘29歲男司機涉停牌期間駕駛

新加坡打工仔12月起可要求「4天工作日制」 惟僱主可拒絕

丘應樺強調香港具備充分條件加入RCEP 會繼續利用不同平台及場合游說

以巴衝突 | 美國否決巴勒斯坦成為聯合國會員國決議草案 中方:十分失望

中國駐英使館反駁英國副首相杜永敦涉華言論 促停止破壞中英關係

以巴衝突 | 美國否決巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國決議案

阿聯酋暴雨成災 迪拜國際機場連續三天運作受阻

利物浦及韋斯咸歐霸盃八強出局

印尼魯昂火山持續噴發 逾萬居民受影響

警方港島區打擊交通違例事項 共發1822張牛肉乾拖走2輛違泊車

想食甜食又怕肥?營養師揭享甜品2大「黃金時段」可減輕身體負擔

美國追究伊朗襲擊以色列 對伊朗外長實施額外旅行限制

古特雷斯指中東局勢危險升級 敦促採取最大限度克制

因應以色列周末遇襲 美英宣布對伊朗實施新一輪制裁

以巴衝突 | 中方呼籲安理會所有成員 支持巴勒斯坦加入聯合國

肯尼亞國防軍司令奧格拉等10人墜機喪生 總統表示哀痛

法國斯特拉斯堡市郊學校附近有男子持刀襲擊 2女童受輕傷

中國遊客化身雌雄大盜闖曼谷Siam Paragon 竊值22萬名貴鑽石手鏈後潛逃回國

新一期綠置居截止 暫收4.9萬份申請

4.21全港戲院日朗豪坊「請睇戲」 100%全數回贈免費換餐飲電子現金券

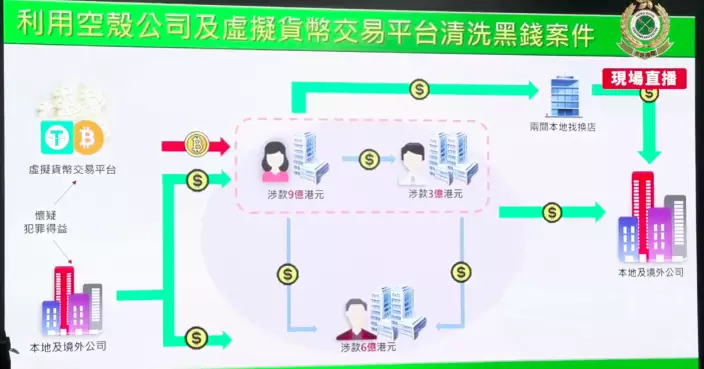

5旬婦險墜「內地公安」騙局報警揭穿 警拘24歲冒警女侍應涉呃6人615萬

頑童MJ116小春《不想醒來》MV喜收百萬瀏覽 好兄弟瘦子與大淵現身力挺

特朗普掩口費案 陪審員因擔心身份遭公開退出

IMF促亞洲各國關注通脹 央行勿緊跟隨美聯儲局腳步

王毅訪印尼與當選總統普拉博沃會面

保安熊跟著常秘出差合肥第二日 行程滿滿了解當地創科最新發展

麥美娟率研民政專員修班在京學習 獲港澳辦副主任王靈桂接見

MIRROR接受CNN訪問齊齊自爆戀愛狀況 姜濤AL期望跟Taylor Swift合作

管制即棄膠餐具下周一生效 徐浩光視察連鎖餐飲集團了解準備情況

食環署:北區試行錄像蒐證效果理想 擬擴展至其他地區適用

洪助昇借新歌自揭「沉船」經歷 自爆問的士司機識唔識「洪助昇」

最新騙案有境外受害人遭騙徒「二次傷害」 金管局強調不會就個人財務事宜聯絡市民

康文署公布 星光大道管理營運權易手非牟利機構 為期15年

稱本港處於復蘇階段 分析師料全年失業率3%以下

本港流感活躍程度輕微上升 4月已錄2宗兒童染流感嚴重併發症個案

楊潤雄:電影發展基金審查需符合法例 包括不可危害國安

涉為俄羅斯間諜 德國拘兩雙重國籍公民召見俄大使