(第一天)中午,在附近一家餐館用餐,政治大學主任秘書W先生請客。G君、S君都參加了,還有幾位剛才聽演講的研究生。

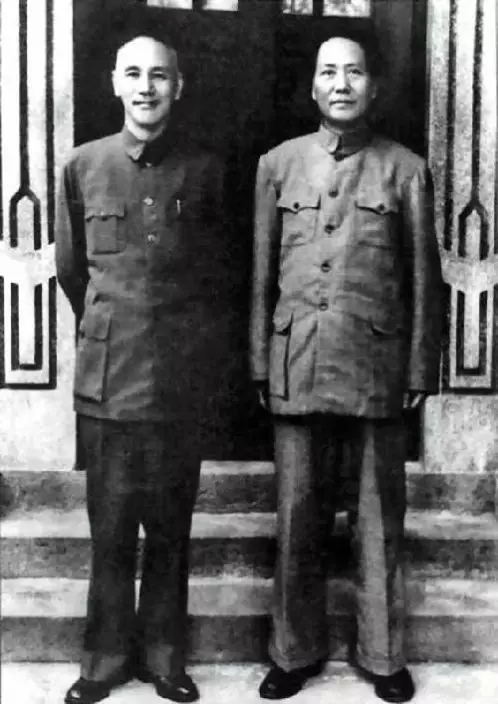

G君是大陸研究毛澤東的知名專家,大家的話題自然而然地轉到了毛澤東的人格與政治思想等問題上。其間我談到,我來台灣一路上在讀蔣介石副官翁元口述的《我在蔣氏父子身邊四十三年》一書,覺得可以從蔣介石與毛澤東各自在私生活中表現出來的性格對兩人作一比較,從中體會兩人在政治上的根本性差異。大家都很感興趣,說願聞其詳,於是我就說了以下的看法。

從蔣介石生活秘書翁元的口述來看,蔣介石晚年怕死怕到了極點。發現尿中有血,就會緊張得半死,臉上也黯淡無光,每次出一點血,就急聲命令讓人送醫生看,即便醫生說沒事,他也還是不放心。翁元說,晚年蔣介石對醫生,就像乖小孩子對父母一樣聽話,可算是任何醫生都喜歡的好病人。

而毛澤東則完全相反。越到晚年他越是固執,即使身體不適,也不願意看醫生,甚至中央政治局被迫做出決定,要他聽醫生的話,他也照樣我行我素「不執行」,有時甚至憤怒地把插在身上的管子拔掉,說他就是「不信邪」。

從兩人晚年對待疾病的方式中可以看出,蔣介石思維方式中的世俗理性,也就是日常生活理性,還是相當發達,尤其生命將盡時表現得極為明顯。毛的浪漫主義生活態度到了晚年則愈加強烈。

有世俗理性者,做事一般比較有顧忌,多少要受到現實條件、規律制約,對傳統與既存秩序也有敬畏之心,然而此種政治家對大眾的「宗教感召力」與精神動員力往往不足。相反,浪漫主義革命政治家則有強烈的政治魅力,天不怕,地不怕,不受任何世俗常規的制約。這種不受制約的精神元氣使人能衝破許多條條框框,甚至在最困難、最失敗、最沒有希望時,像那個要帶族人走出困境的摩西一樣,對人們產生特殊的感召力,某種情況下,具有這種浪漫人格的政治家甚至真會創造人間奇蹟。但另一方面,這種非理性的浪漫的政治思維潛伏著巨大的危險,因為它往往導致蔑視現實,甚至蔑視規律。毛澤東不怕生病,不信醫生,不信他所謂的「邪」,與他大搞大躍進、人民公社、文化大革命,其間是有著思維方式與心理習慣上的內在聯繫的。

這時一位台灣教授插話說,毛澤東有著複雜的雙重性格,他不僅僅是浪漫主義者,在政治鬥爭中他是相當現實主義的,對此矛盾如何解釋?我立即想到毛澤東身上的現實主義與浪漫主義之間,存在著複雜的互補關係。我說,毛身上的現實主義與浪漫主義同時存在,其實並不矛盾。如果存在著巨大的生存競爭壓力,他就會表現出強大的現實主義取向。但他的世俗理性,即以「功效最大化」為考量標尺的工具理性,卻總是只表現在某些層面。毛澤東決不是一個「現實主義者」,他身上有太強烈的詩人氣質,有太多「六經注我」的主觀戰鬥精神、太多非理性的因子。

這種帶著浪漫色彩的非理性,其實他早已有之。但建國以前,在殘酷的政治權力鬥爭的壓力以及外部敵人頻繁的強大挑戰面前,這種非理性因素實際上處於隱性的被抑制的狀態。一旦這些外部壓力消失,他身上被抑制的浪漫主義就會蘇醒並膨脹成為烏托邦主義。得天下日,對毛澤東來說,即是他所鍾愛的浪漫主義出山之時,此後便一發不可收拾。尤其在他的權力與威望達到頂峰之後,現實生活中已經沒有任何力量能制衡他的狂放的浪漫精神時,共和國時代的中國人的命運,就會成為他的政治浪漫主義的試驗品。大躍進、人民公社、文化大革命的災難,某種意義上也正是浪漫主義烏托邦試驗的災難。

只有理解了這一點,才能理解鄧小平對中國的貢獻。鄧小平是使中國共產黨人的常識理性得以真正恢復的第一功臣。他是中國革命史上烏托邦理想主義的真正的叛逆者。鄧小平說的撥亂反正,其實就是撥烏托邦之亂,反務實政治之正。中國大陸的現代化也正是在大陸人擺脫了烏托邦心結之後才真正起步的。

現代秘史

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **