互聯網瞬息萬變,流行詞層出不窮。有人感慨,剛剛搞清楚「i人」和「e人」,「淡人」和「濃人」,年輕人又玩起了新詞:「偷感人」。

網上圖片

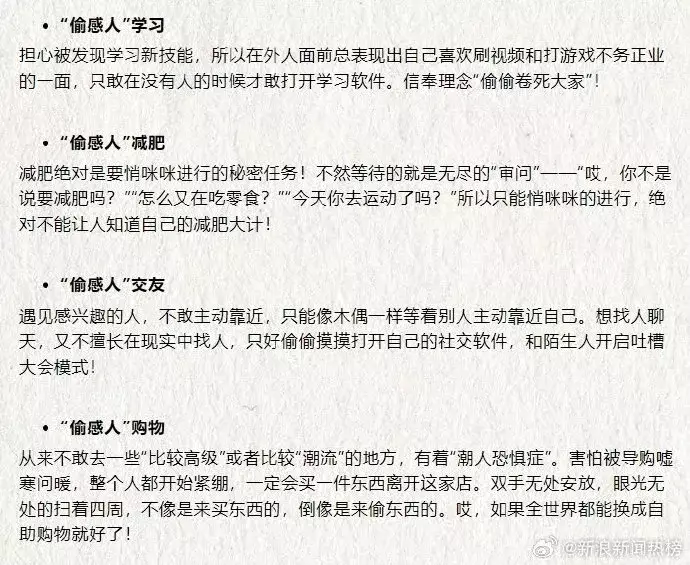

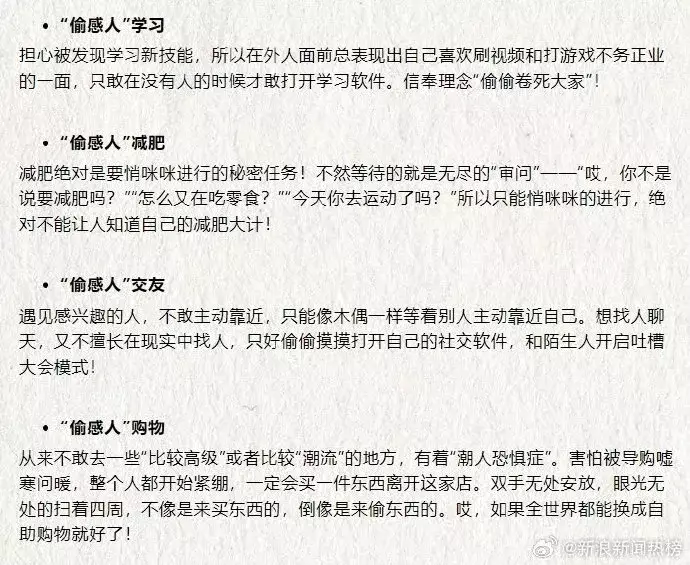

《人民日報》發文介紹,想減肥、想考證,害怕說出口沒實現會很尷尬,只想悄悄進行;買了件喜歡的新衣服穿出門,結果處處擔心別人的目光;和別人搭話或公開發言都要做很久的心理建設,下定決心後還要磨半天瞄準時機,且一不小心就錯失良機……在網友分享的自身經歷中可以看到,「偷感」,主要描摹的就是一種偷偷摸摸、小心翼翼的感覺。「偷感很重」大多表現為在某些場合會感到拘謹、畏畏縮縮,或者因不自信而扭捏。「偷感人」不願被人注意,害怕別人誤會,只有像「透明人」一樣默默做事,才能給自己帶來安全感。

一些「偷感」行為。網上圖片

文章稱,不同於「偷」字帶有貶義色彩,「偷感」更偏向中性詞,隱含著一種社交狀態中的「不安全感」,也精準捕捉了許多人在現實生活中的共同感受——恐懼著他人的議論,規避著對方的接觸,逃離著被審視的領域,「偷偷」做事的同時,也「偷偷」觀望別人的生活。「偷感」成為熱詞的背後,折射出人們在享受獨處還是建立連接的選擇之間搖擺的微妙處境。

信息化時代,年輕人的生活方式和情感表達也在不斷變化。從「鈍感力」到「高敏感」,從「p人」到「j人」,年輕人樂此不疲主動給自己「貼標籤」,以此展示和剖析自我內心世界,也在一定程度上運用這些標籤來捍衛自己的空間。

應該看到的是,年輕人每一次為自己貼標籤的行為,其實都是渴望著被社會接納和理解的一次「暗碼」呼喊。帶有幽默感的自嘲「偷感」背後,正是人們內心深處一次次的對「被理解」的渴求。從這個意義上說,面對「偷感文化」,我們恐怕也不能流於搞gag,更需要正視自己的情緒需求。

同樣是「偷感」,有人是主動為之,主打一個「悶聲幹大事」;有人真心感到自卑和畏縮,總是擔心事情沒做好而被質疑被嘲諷。當然,也有不少人二者兼有,在或主動或被動的「偷感」中來回橫跳。

但不管哪種情況,要注意一點,莫讓「偷感」偷走了自信,在一次次積行成性中完全關閉自身與外界的連接。很多時候,審視、評判的目光並非僅源自外界,而是內心深處自我質疑的投射。

文章說,所謂「外遊者求備於物,內觀者取足於身」。就像靠近一團火堆就覺得熱,遠離就會感覺冷,在徘徊之間的升溫只是一種加熱,並不是真正的溫暖。同理,如果一味只靠外在環境和評價,終究難以維繫內心真正的安寧與平和。不妨與「偷感」和解,將其視為一種正常的情感體驗,嘗試向內觀、向內求,找到自我充實、自我相信的精神自洽,給足自己「安全感」。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

據中國海警局通報,12月12日,菲律賓多批船隻打著捕魚旗號,不顧中國海警一再勸阻和警告,執意赴中國南沙群島仙賓礁海域滋事挑釁。中國海警對菲方船隻依法依規採取喊話警告、外逼驅離等必要管控措施。

隨後,菲方對於中方的正常維權執法進行了污名化敘事。菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉13日在社交平台上X上轉發內地《環球時報》的相關報道稱,約20艘菲律賓「漁船」遭到中國海警船艇的「暴力襲擊」,中方船艇使用了水炮並採取了阻攔行動。中國海警艦船出動小型硬殼充氣艇割斷了數艘菲律賓「漁船」的錨鏈。此次行動中,三名菲律賓「漁民」受傷,兩艘漁船受損。菲政府15日表示,將抗議中國海警的行為。菲律賓海事委員會則在一份聲明中表示:「菲律賓將採取適當的外交回應。」

而在15日舉行的外交部例行記者會上,發言人郭嘉昆在回應外媒問詢時則透露了菲方本次挑釁侵權行動的真相。

「12月12日,菲律賓有組織有預謀地糾集大量船隻在仙賓礁附近海域挑釁滋事,並衝闖仙賓礁潟湖。期間,菲方所謂漁船不顧中方一再勸阻和警告,頑固在仙賓礁潟湖滯留,還多次採取惡意轉向等危險舉動。菲方人員甚至持刀威脅中方現場維權執法的海警。」郭嘉昆表示,菲方行徑嚴重侵犯中方主權和權益,嚴重違反國際法和南海各方行為宣言,嚴重破壞海上和平穩定。

《環球時報》當天獲取的影像顯示,面對中國海警執法人員對菲侵權船隻的管控與查證,菲方所謂「漁民」不僅不配合,還拿出長刀揮舞挑釁。相關知情人士介紹稱,菲方所謂「漁民」揮舞的刀具長約20公分,其行為對中國海警執法人員的人身安全造成嚴重威脅。

「種種行徑表明,參與此次侵權行動的所謂菲漁民絕非普通漁民,而是菲方暗中組織的、具有軍事屬性的『武裝漁民』,此次侵權行動讓菲方這一計劃正式浮出水面。」中國現代國際關係研究院研究員楊霄接受《環球時報》採訪時表示,在菲方此次的侵權挑釁行動中,菲方所謂「漁民」面對中國海警專業化的維權執法,展現出了「訓練有素」的一面。對於中方的勸阻和警告,菲方人員不僅執意衝闖,還在中國海警艦船之間惡意轉向,多次做出危險舉動,甚至持刀表現出強烈的對抗性。「如果僅僅是以打漁為生的普通漁民,這些行為所帶來的風險遠大於收益,因為菲漁民使用的『八爪魚船』經不起對抗性活動。」

他進一步分析稱,菲律賓海岸警衛隊發言人塔里埃拉的相關表述也說明參與此次侵權行動的絕非普通漁民。「塔里埃拉稱,菲海警4403、4411船就部署在附近為菲『漁民』提供關鍵支持,向『漁民』分發燃料和食品,這表明菲所謂『漁民』與菲海警船艇之間具有高度的協同性,菲『漁民』負責打頭陣,菲海警艦船則負責提供後勤保障,菲『武裝漁民』開始承擔『碰瓷』中國海警艦船的任務」。楊霄稱。

菲「武裝漁民」計劃是菲律賓武裝部隊於2023年提出的一項南海侵權計劃。據公營電視台ABC-CBN此前報道,時任菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納2023年8月表示,菲律賓正計劃組建「海上民兵」,並考慮讓菲漁民加入預備役部隊。時任菲律賓武裝部隊西部司令部司令的卡洛斯則表示,發展「後備力量」是其中一項重點工作,也將是一項舉國之力的行動。菲軍方鼓勵菲律賓漁民前往南海的爭議海域行使捕魚權。

「讓『武裝漁民』參與到南海侵權行動顯然可以服務於菲方的『認知戰』,通過鼓勵所謂的菲『漁民』駕駛著八爪魚船去碰瓷先進的中國海警艦艇,從而塑造中方在南海恃強凌弱的『霸凌形象』,對華開展污名化敘事。」楊霄表示,如果菲方認為通過這種方式就能「束縛」中方的維權執法行動,開展「作秀式」侵權和「漸進式」侵權就大錯特錯了,中國海警依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動的決心,不會因為侵權對象的不同而動搖。