港大醫學院和廣州中山大學中山眼科中心的研究團隊合作,成功研發新型光活化聯合療法,用於治療老年黃斑病變。

此新療法通過靜脈注射納米製劑,並向患者眼睛進行光照,以激活抗血管增生和光動力聯合療法,為治療黃斑病變和其他由異常血管增生所引致的眼疾提供新的微創治療方案。研究成果現已在國際學術期刊《Advanced Science》發表,並已根據專利合作條約提出國際申請。

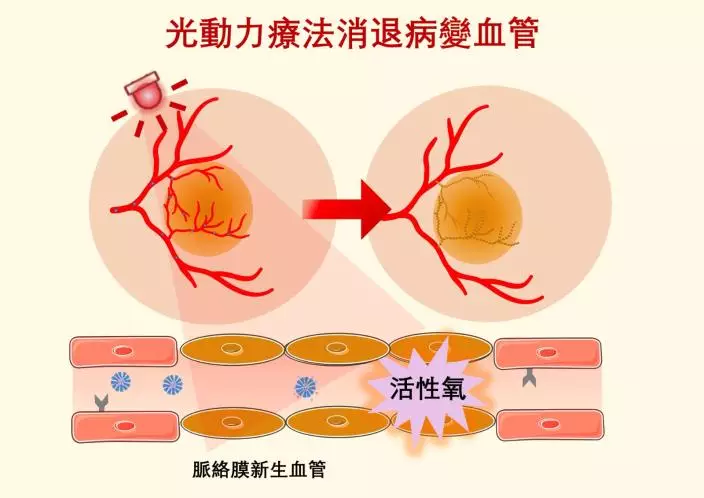

光動力療法提供一種臨床解決方案,利用特定波長的光照激活無毒光敏藥物,產生活性氧,從而破壞和清除病變血管。

根據香港眼科調查2019年發表的數據,早期老年黃斑病變在本港70歲以上人口中發生率高達7.5%1,是導致香港成年人視力障礙及失明的第二大病因。目前,在眼內玻璃體注射抗血管內皮生長因子是治療濕性黃斑病變的首選方案。然而,這種侵入性的治療方式可能引起病人不適,並可能伴隨嚴重的併發症風險,如眼內炎和視網膜剝離等,因此有迫切需要開發一種非眼內注射方式,如靜脈注射,實現眼內遞送抗血管增生藥物的製劑技術。

此外,傳統的抗血管增生藥物在清除現有增生血管的效果欠佳。光動力療法提供一種臨床解決方案,利用特定波長的光照激活無毒光敏藥物,產生活性氧,從而破壞和清除病變血管。目前,光動力療法已廣泛應用於治療息肉狀脈絡膜血管病,這是亞洲區濕性黃斑病變的常見類型。因此,結合抗血管增生療法和光動力治療可為濕性黃斑病變的治療提供更有效的方案,有助延緩病情惡化,同時改善患者視力。

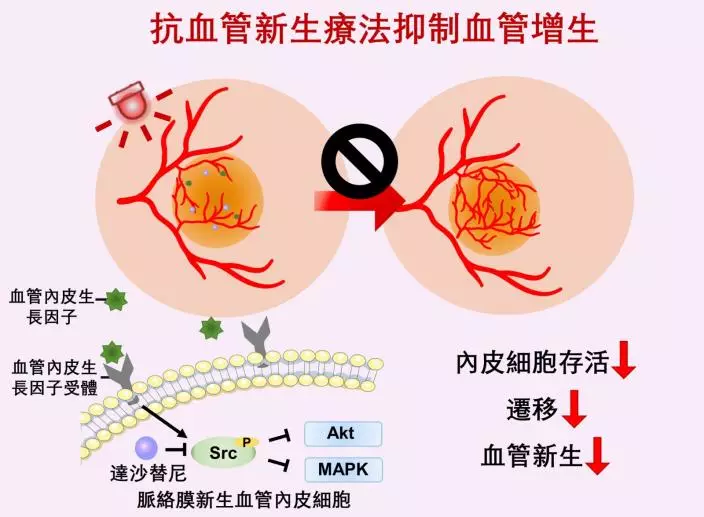

抗血管增生療法通過壓抑與血管內皮生長因子(VEGF)相關的路徑,抑制脈絡膜新生血管形成(CNV)。這項研究首次將抗血管增生藥物和光敏藥物結合製成納米製劑用於黃斑病變治療,為黃斑病變和其他新生血管性眼病的微創療法提供了新的方向。

研究團隊設計了新型光活化納米藥物,將納米藥物單次靜脈注射在有脈絡膜增生血管的小鼠模型,然後對小鼠的眼部進行紅光輻照,以激活納米製劑中的光敏藥物並產生活性氧,這種活性氧不僅促使眼部病變血管消退,同時觸發抗血管增生藥物從納米製劑中釋放,抑制病變血管繼續增生。研究結果顯示,該聯合療法效果顯著,而且沒有導致明顯的全身或眼部的副作用。

這項研究首次將光活化抗血管增生藥物與光敏藥物結合製成納米製劑用於黃斑病變治療,治療程序既簡單又安全。通過靜脈注射和眼部光照,抗血管增生藥物和光敏藥物可發揮聯合效應。這一創新成果為黃斑病變和其他新生血管性眼病的微創療法提供了新的方向。此外,這項研究採用美國食品藥物管理局(FDA)批准的藥物和藥用輔料進行製劑設計,或有助將來的臨床轉化。

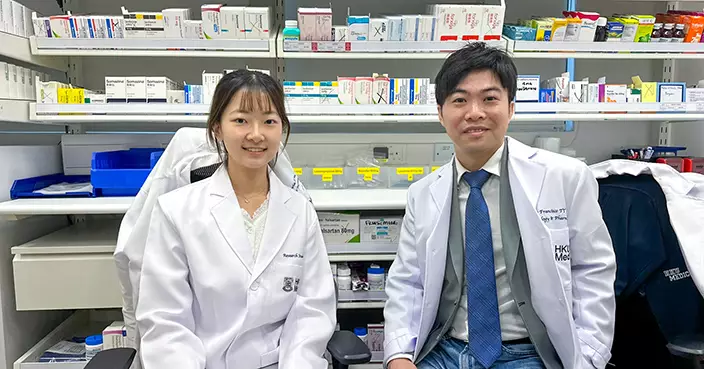

港大醫學院團隊研發光活化聯合療法,用於治療老年黃斑病變。 研究團隊成員包括(左起):李嘉博士、許舒婷、汪衛平博士、樊妮博士與龍凱麒。