疫後復常、疫後重建是當前社會經濟民生發展的要求,也是政府和社會各界急待實現的目標。要盡快恢復經濟,首先取決於本身的經濟底子有多厚。就如一個病人要恢復元氣,取決於其基本體質。而無論體質多好,經過三年病患,恢復必有過程。香港經濟要恢復到疫前及黑暴前,便要有個適應期。生產要素中的人力資源是關鍵,疫情期間所失去或削減的崗位、人力市場要恢復供應哪能一步到位?企業要急於復常,也取決於有無能力增加資源投放,人力的復崗也要經歷市場的調整。如一時未能增加投放,又要跳過市場調整,就簡單化出口術,嚷嚷要輸血,要輸入外勞,這恐怕有點藥石亂投。病後急於進補,可是大忌。長遠計要能自己產血造血,自己調節生產要素,才能健康可持續發展,否則一味「谷雞血」,只會能「興奮」一時,實則造成永久傷害。

放寬輸入外勞如飲鴆止渴,恐加重社會負擔

對於輸入外勞,一般商界常有兩種考慮:一是補充效應,即輸入外勞只是為補充本地勞工供應不足,對本地勞工造成的影響相對較低。二是替代效應,即輸入外勞是用以取締本地勞工,這對本地就業便是嚴重負面影響。如外勞輸入不受管制,補充效應也會演變成替代效應,損害本地顧員就業機會,勢必加重社會負擔。

不難理解,商界多喜歡誇大勞工短缺的問題,甚至刻意製造勞工短缺的假象,以要求政府容許輸入外勞,壓縮經營成本;特別是疫後更不願增加資源投放,有甚麼能在不增加投資卻有更大的產出?這如意算盤太會打了!事實上,幾乎每個地方都有相應政策,防範外勞過度輸入。就算是面對嚴重勞工短缺的英國,曾一度有意放寬外勞規則以彌補勞動力缺口,也沒有容許無限量、無條件地輸入外勞,而是設「短缺職業清單」,以技術人員和關鍵人員為主,酒店零售之類均未有列入其中。新加坡的勞動力中,有約40%為外勞,但通常只是從事幫傭或本地無人做的工作,並就僱主僱用外勞收取外勞稅。這反映一個共識,就是保障本地就業是每個政府必然要做的,不能因商界聲言勞動力不足而輕易放寬,放寬的理據也必須非常充分,並能受到社會的理解與認同。

以現時香港的失業情況,商界要求輸入外勞,顯然考慮的只是自身成本的問題。如果本地勞工無工開,薪資又都發給外勞,而外勞在本地的消費通常極為有限,久而久之,本地經濟必然失去活力,商界利用輸入外勞壓低成本,也不過是殺雞取卵,只顧眼前利益。本屆政府強調高效市場,有為政府,相信會做出符合香港整體利益的可持續發展的政策。

疫後重建應提升就業質量,避免加重貧富差距

疫情期間,香港失業率高企,現在剛剛踏上復常之路,業內本身存在「有人無工開」的情況,商界急不可耐的要求輸入勞工,實在吃相難看,無異於對本地勞工市場落井下石。對於「有工無人開」的情況,也要先審視,是甚麼原因導致「有工無人開」。常見的有,聘用條件太差而要求相對太高,還存在職業配對問題,比如信息不對稱。部分行業,例如建造業,行內的付酬制度不是月薪制,而是日薪甚至時薪,職業穩定性低,社會形象較低,職業安全保障不足,年輕人寧可找不到工作也不願入行,自然難以吸納新力軍,便出現青年失業率高,同時建造業人手又不足的情況。如果只考慮輸入外勞解決,是解決了僱主的問題,但勞工和青年失業問題卻未有解決。據統計,香港15-19歲、20-24歲和25-29歲年齡群組的青年,失業率分別為9.3%、8.7%和4.5%,合計約3.3萬人失業。建造業熟練和半熟練工人的預計短缺人數只是1.5萬人,如果可以在失業青年中,吸納到一半加入建造業,便已經解決了業界人手不足的問題,同時也解決了青年就業問題。

商界可以只顧自身利益,動輒輸入外勞,政府卻要做全面的勞工政策考慮,引導閒置和失業的勞力投身請人困難的行業,這也涉及精準扶貧。至於疫情期間,對院舍護理員的需求是比較緊張,非常時期臨時輸入,無可厚非。現在是要復常,相應的政策也要復常,非常手段更要慎之又慎,一旦形成依賴導致本地勞工失去飯碗,人手不足是假,就業不足是真,便是後患無窮。這是政府需要堅守的底線所在。

失業率顯示輸入外勞理據不足

以下就選定行業分別在疫情前後失業情況做對比分析,截至12/2022到2/2023,建造業的失業人數16.0千人、失業率4.5%;運輸業的失業人數6.3千人,失業率3.2%;零售、住宿及膳食服務業失業人數23.8千人,失業率4.3%。

疫情前的2018年,建造業的失業人數17.1千人、失業率4.6%;運輸業的失業人數4.6千人、失業率2.1%;零售、住宿及膳食服務的失業人數25.8千人,失業率3.9%。

現時建造業失業率只是輕微低於2018年,而運輸業以及零售、住宿及膳食服務的失業率甚至高於2018年時水平,根本沒有輸入外勞的充分理由。

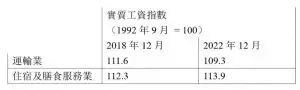

再看一下運輸業、住宿及膳食服務業的實質工資變化。運輸業的實質工資指數(1992年9月 = 100),在2018年12月為111.6,而在2022年12月則只有109.3,反映實質工資相對2018年減少了。而就住宿及膳食服務活動,2018年12月的實質工資指數為112.3,在2022年12月則為113.9,幾乎沒有變動。

而就名義工資來看,運輸業的名義工資指數自2020年9月開始便持續下降,直至2022年9月才逐步回升。運輸業界勞工經歷了疫情的衝擊和減薪,現在才逐步重上軌道,如在這個時候引入外勞,是否公平和合適呢?現時運輸業的失業人數,比2018年時還要多1.7千人。人手短缺之說,從何而來?如此,商界借人手不足引入外勞以壓低成本之心,昭然若揭!

五·一關注勞動價值,政府須全盤考慮勞工及福利政策

商界有意將特定行業人手不足與限制輸入外勞混為一談,實情則更多是職位錯配所致。如果說有香港存在勞工短缺,為何我們仍有約11.5萬失業人口和4.8萬就業不足人口呢?香港沒有估算自然失業率,所以我們無法知道,究竟現時的失業率是否低於自然失業率。不過,可以分析一下勞工市場的環境,比如勞資雙方,誰的議價能力較大?如果在勞工普遍和嚴重短缺下,勞工的議價能力會較高,也很容易轉工和找到新工作。但我們現時觀察到的,是普遍僱員擔心飯碗不保,僱主的議價能力比普遍僱員高很多,可以隨意壓榨。這間接說明了,就業市場普遍情況,不是勞動力短缺,而是供應充足。另外也可參考勞動人口參與率,新加坡在25-29歲、30-34歲、35-39歲、40-44歲等年齡群組,參與率全部超過90%,而香港在這些群組只是80%。香港在所有年齡群組的勞動人口參與率均低於新加坡,也同樣低於日本,證明香港不是缺乏勞動力和缺乏勞工,政府有責任研究為何未有充分配對和利用人力資源。而針對短期內個別行業因為自身困難出現請不到人的情況,須政府推出相應的支援政策協助解決,工聯會提出的「創就業復業基金」就是要政府在復常初期,與勞資雙方共度時艱。順便一提,現在為何有不少基層市民充分就業不高,更是因為公屋住戶收入限額過低、與現實脫節,導致市民要自行「節制」工作,以免超額享受不了有關社會福利。這也是勞動力未能充分發揮的另一原因。對此政府必須調整政策。

五一臨近,工聯會呼籲政府和社會關注勞動價值、尊嚴和權益,深入推敲商界口中的人手不足,背後隱藏的是本地勞工的薪酬待遇急需改善,在解決勞工市場問題上,應更多考慮的,是勞、資、政府三贏的解決方案,絕非簡單的輸入外勞。工聯會在呼籲積極勞動的同時,堅決維護勞工權益,敦促商界實事求是,政府擔當有為,以「共建共榮,共享共贏」理念,推動高質量就業,讓本地勞工為經濟發展注入新動能,促進本港經濟高質量發展良性循環,並分享發展成果!

吳秋北

工聯會會長 行政會議成員

來論

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **