由張婉婷執導的紀錄片《給十九歲的我》因片中其中多名主角向雜誌以萬字文大控訴,指校方及導演張婉婷未有理會學生反對,堅決讓電影公映,引起網民熱烈討論,結果電影上映4日宣佈下架,直至釐清所有法律問題後,再作下一步安排。連日來事件依然成為城中熱話,1月7日有一個叫Billy的網民出PO,撰寫一篇「我做張婉婷PA的日子」的千字文,內容提及2012年在港大畢業前拍兩條片,得獎後獲做評審的張婉婷導演睇中,邀請他為新製作做PA,雖然不是《給十九歲的我》的project,而是另一個電影節的project,但合作過後令他永世難忘,不單要「碌人情咭」邀請大學很好朋友做臨記外,他還說:「工作半年,兩個project嘅PA,冇固定工時,24小時on call,收到嘅係一張$5000嘅支票。X你個街原來當年亞視出咁高人工請我,仲要畀你大導演恥笑!」

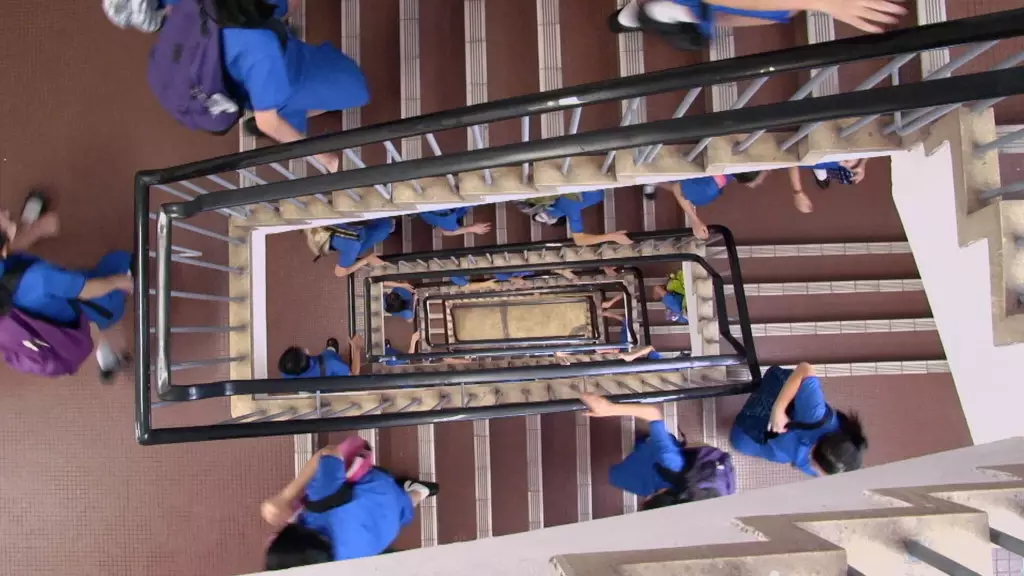

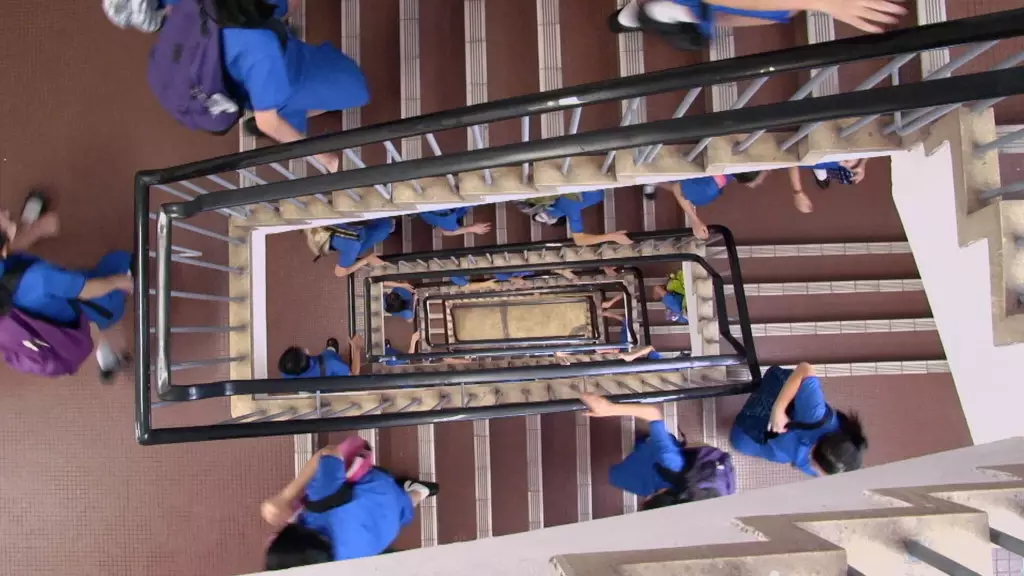

《給十九歲的我》為英華女學校的紀錄片,紀錄6個女校生的成長故事。

曾現身片中的一名女生阿聆向傳媒指,曾再三向導演張婉婷、英華女學校表明不同意作任何形式的公映,感到學生意願不被重視。

電影去年底已開始上映優先場,一票難求。

Billy在文中表示他已經沒有在香港生活,因工作繁忙一直未有看《給十九歲的我》,直到片中的女仔開始發聲,才知道原來她們正是10年前張導演叫她照顧的一班女仔:「如果冇記錯,連印佢哋份『賣身契』嘅printer都好似係由我親手買。我諗我都應該係第一個跟呢個project嘅PA,但見張導唔知幾時已經unfriend咗facebook,相信credit都唔會有我個名。以下講嘅都係十年前嘅往事,先自聲明,記錯唔出奇。」當時Billy本來獲張婉婷的邀請為其新製作做PA,不過未有返工日子前,Billy就入了永恆亞視做PA,直到收到張婉婷的通知才辭工。

點擊看圖輯

《給十九歲的我》為英華女學校的紀錄片,紀錄6個女校生的成長故事。

曾現身片中的一名女生阿聆向傳媒指,曾再三向導演張婉婷、英華女學校表明不同意作任何形式的公映,感到學生意願不被重視。

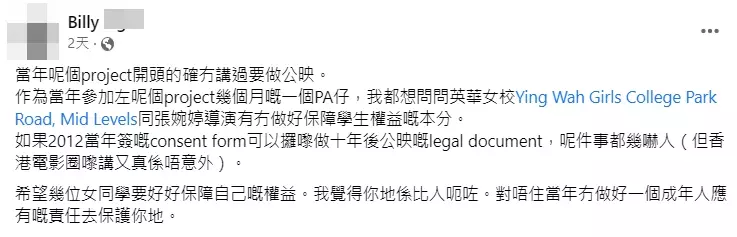

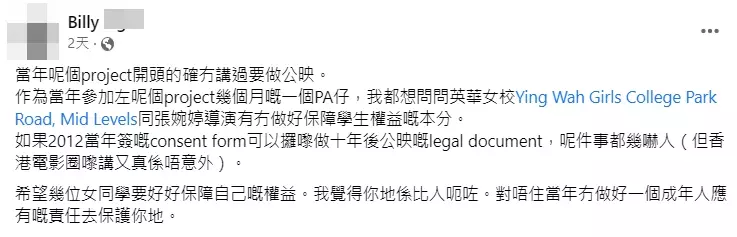

Billy日前曾出po表示呢個project最初的確沒有講過要做公映,他直言:「對唔住當年冇做好一個成年人應有嘅責任去保護你哋。」

於片中曾經短暫登場的「牛下女車神」、場地單車賽兩屆奧運銅牌得主李慧詩,今日(5日)亦在社交網開火,指從未答應在一部商業性質的紀錄片出鏡,形容自己都是「被通知」成為電影的一部分:「這部電影,我不會看,亦不鼓勵你看。」

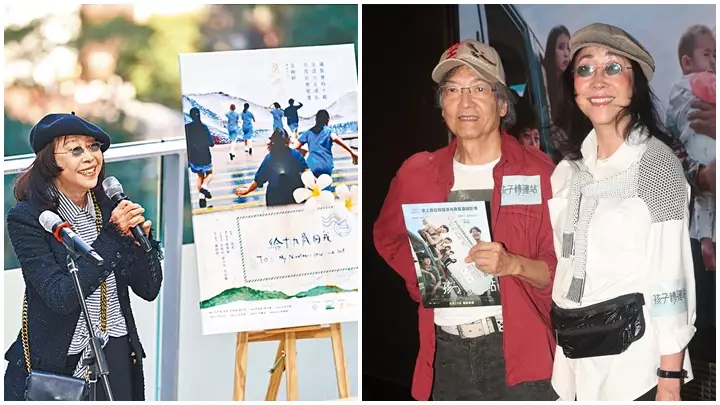

電影本月2日上映,上月底曾返回英華女學校舉行誓師大會。

有網民指這電影節project,原來是2013台北電影節《美好2013》。

給十九歲的我|張婉婷遭前PA千字文爆刻薄內幕 貼錢做阿四慘過做亞視

Billy日前曾出po表示呢個project最初的確沒有講過要做公映,他直言:「對唔住當年冇做好一個成年人應有嘅責任去保護你哋。」

於片中曾經短暫登場的「牛下女車神」、場地單車賽兩屆奧運銅牌得主李慧詩,今日(5日)亦在社交網開火,指從未答應在一部商業性質的紀錄片出鏡,形容自己都是「被通知」成為電影的一部分:「這部電影,我不會看,亦不鼓勵你看。」

電影本月2日上映,上月底曾返回英華女學校舉行誓師大會。

片中其中幾位女生亦有現身。

Billy表示一次開會係喺跑馬地木球會附近一間酒店的lounge,現場有張導、羅導、製片和一個叫阿仔的副導演:「自我介紹講到我喺亞視做PA一個月得8000蚊人工,張導仲講笑話我做乜行差踏錯入左亞視,咁低人工。第一個會都係講下電影節畀咗個budget張導去拍一條短片。」但budget有限,副導演又自稱在電影圈有不少人脈,有信心可以拍到好多膊頭:「仲話識有個朋友個富二代舅仔好想做電影,搵嚟幫手應該唔洗點出錢。簡簡單單嘅交換咗大家嘅電話後,就散咗會。就係咁,我呢個冇簽約冇傾過薪酬待遇嘅電影之旅正式開始左。」不過有趣的事隨即發生,原來副導口中所講的「富二代舅仔」,正正Billy本人。

有回覆網民留言。

其後Billy又稱張婉婷叫他一起到英華傾《給》的計劃:「當時都只係講想拍條片記錄學校暫別原本半山校園嘅幾年,雖然有啲位聽落唔係好正常,例如跟住幾個同學幾年咁拍攝,但當時有一邊係學校,另一邊係大導演,都真係冇諗過原來真係會咁癲。詳細嘅,各位女同學都已經講過,亦知得比我多,我就唔多講了。」與此同時,他亦要參與電影節的project:「呢個時期我每星期都係自己帶錢返工幫條crew買飯買文具,再一兩星期就claim返錢,都相安無事,不過就冇收入咁。」後期有場戲是包起中環一個臨時迴旋木馬拍攝,張導話希望可以找30-50個臨記,結果Billy找來大學的朋友: 「原本拍攝都唔係計劃要好長時間,但結果係嚴重超時,幾十個畀我搵嚟嘅朋友,就係咁畀人賣咗豬仔拍咗成晚通宵,冇收錢,仲要比人X!」Billy直言「呢世人最對唔住朋友都真係呢一次」!

有回覆網民留言。

Billy文中到的電影節project。

有網民指這電影節project,原來是2013台北電影節《美好2013》。

Billy續說:「慶功宴上張導比咗張支票我。工作半年,兩個project嘅PA,冇固定工時,24小時on call,收到嘅係一張$5000嘅支票。X你個街原來當年亞視出咁高人工請我,仲要畀你大導演恥笑。」而他一直未能claim的6000多元欠款,幾經追討下,終於成功向羅啟銳追回,最後Billy說:「之後都冇再聯絡過羅導同張導。唯一係好多年後有一次,喺一個電影頒獎禮上見返張導。佢同我講咗句『你喺得呢到出現,而家都撈得好掂啦』。當日冇講出口嘅一句係:『富二代港大師弟喎,識光合作用㗎嘛。黑社會都唔驚呀。唔係咩呀?』」

給十九歲的我|張婉婷遭前PA千字文爆刻薄內幕 貼錢做阿四慘過做亞視

這個交流展中放映來自香港、澳門、深圳和廣州由開放改革至今的電影作品,並會舉行交流會和工作坊

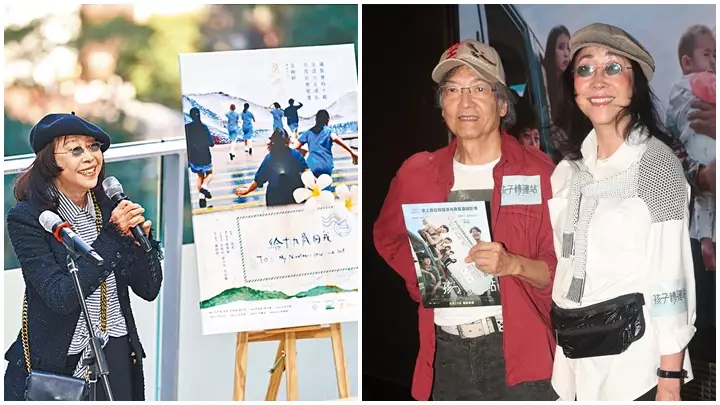

由康樂及文化事務署 (康文署) 電影節目辦事處推出的放映節目「啓系列2024:嶺南影像—港澳深穗電影交流展」深受影迷支持,在這個交流展中放映來自香港、澳門、深圳和廣州由開放改革至今的電影作品,並會舉行交流會和工作坊,促進四城的電影工作者的交流,當中包括於1月11日電影《葉問 - 終極一戰」放映後,導演邱禮濤便會出席交流會和大家分享拍攝這部電影時的趣事。由周潤發、鄭裕玲、毛舜筠、黃秋生和劉嘉玲主演,於1992年上映的電影《我愛扭紋柴》,近日也成為了今次交流展放映的其中一部香港電影,更邀請了《我愛扭紋柴》的編劇之一:張婉婷親臨電影資料館出席映後會和一眾影迷交流及分享。

交流展策展人羅卡問張婉婷是否很久也沒有看過《我愛扭紋柴》這部電影?張婉婷說:「當初要用很短時間拍畢這部電影,不知為何有人請我們去拍賀歲片,我們不是那些賀歲片人,要於兩個月內完成劇本及拍完整部電影去趕檔期,因為賀歲片是要笑的,不可以死人冧樓,那時我們住在西貢,每天也會經過坑口,坑口有一班圍頭飛,每天也在打麻將,他們都很年青,像當日電影中周潤發那種年紀樣貌,他們由早上到晚上都在打麻將,旁邊又泊了很多部Benz,都是他們駛過來的。」「因經常經過那個地方,因此便結識了他們,我便問他們為何你們《唔使Do嘅?》,你們每天也在打麻將,感覺很高興。」他們回應說:「牛耕田,馬食穀,老竇賺錢仔享福。」張婉婷續說:「聽他們這樣說又好像很理所當然,原來這個世界真的有這樣的人。後來發覺他們一出世便有一塊地,像現在一樣擁有的丁屋般,大家都知圍村比較重男輕女,他們一出世便唔使Do,如果你生男丁就可以切燒豬,在祠堂處像片中男主角周潤發那麼威風。但做女人則連在祠堂吃飯也不可以,她們只可以煮飯,煮完飯後只能躲在廚房吃飯,不可走出大堂。於是便有這個構思拍這班鄉下飛的故事,周潤發本身在南丫島出世,所以他很熟練那些圍頭話,他也有一塊地在南丫島,所以他一聽到這個故事後覺得非常高興,因為可以做回自己,當時他一講圍頭話我們便捧腹大笑,我不知道你們是否聽得懂?但就算你們聽不明白,也會覺得很好笑。」「當時我們覺得這個setting已經很好笑,再加上一個衰女包,鄭裕玲她演得很像,外出多年覺得自己很醒目,成日滿口 Cockney English,但又有女性主義的元素,於是周潤發和鄭裕玲有一個很大的分歧,笑片或者戲劇需要有一個大分歧,如何由分開到慢慢磨合,再到大團圓結局。其實《我愛扭紋柴》還有另外一個結局,但剛剛放映的版本並沒有包括在內,那個結局是因為這是新年戲,Do Do 已經生咗幾個仔,家中環境非常亂,Do Do 又不懂得照顧小孩子,周潤發抱住個仔但唔覺意把他放在冰箱裡,這是呼應開場時周潤發於冰箱把衣服拿出來那一幕。」

卡叔說:「這部戲雖然很搞笑,但中間也有很多人情世故,很多人情味,特別是後段描寫對人生和愛情的睇法,對大家有不同的啟發。今日座上有很多觀眾想和妳傾偈和問問題,我猜妳也很少面對一大班觀眾,大家可以趁這個機會和張婉婷傾談及交流。」有觀眾問這部戲面世32年,現在重看有什麼感覺?當時拍攝時有什麼趣事或難忘事?張婉婷憶述說:「現在重看這部《我愛扭紋柴》,感覺上是節奏有點慢,但因為演員做得很好,真的笑到碌地,拍笑片其實好好玩,因為在現場你便可以不停笑,特別有一場戲是由周潤發和黃秋生負責,他們很厲害,一take過便拍完,那時候黃秋生還是新人,我記得他還因為這部戲而候選電影金像獎最佳男配角獎項,秋生曾和我研究如何突出他的角色,他並不是要求我加戲份,他反而說當他的角色說話時,能否以大大聲的聲調去處理?我們非常欣賞他這個提議,所以你們看到在電影中他大聲說話時,部份場景會拍到有點搖搖欲墜的感覺。」

有觀眾問及張婉婷有沒有在坑口村取景?張婉婷回答說:「這部戲沒有在坑口取景,不過既然那幾個圍頭飛也不用工作,我找了他們幫手在電影中做周潤發的跟班。」她同時透露:「因為這部電影真的很趕,當時有兩組拍攝單位分開拍攝,而在當年除夕倒數後大家繼續去慶祝時,我們和剪接師倒數完便立刻回到剪接室工作,務求盡快剪好這部《我愛扭紋柴》。有些人以為我們是文藝人,並不能吃苦,其實我們是非常能屈能伸,可以日以繼夜的剪片,很多人買水果上來給我們吃,但我們根本沒有時間吃,所以這套戲真的很特別,因為我從來沒有試過拍得那麼趕,我們也趕上那個瘋狂的年代的拍攝手法,當然有些人比我們更瘋狂,但能夠試過這種瘋狂拍攝方法真的不枉此生。」