由於通貨膨脹導致消費者支出下降,德國經濟陷入衰退,國內生產總值在2022年底和2023年初連續兩個季度出現下降。經濟疲軟、地緣政治緊張和通脹高企對德國公司的海外業務產生負面影響。

德國4月出口出人意料增長。圖為漢堡港。

不過,德國聯邦統計局6月5日公布的數據顯示,德國4月出口出人意料地增長,尤其是向中國出售了更多商品。

數據顯示,4月,德國出口達到1304億歐元,環比增長1.2%,同比增長1.5%;進口1120億歐元,環比下降1.7%,同比下降10.3%;貿易順差達到184億歐元,而3月是149億歐元。

出口的增長普遍令經濟學家和媒體感到意外,因為3月德國商品出口額和進口額環比分別下降5.2%和6.4%,經濟學家此前預計4月進口將下降2.5%。

土耳其安納多盧通訊社稱,這與中國進一步放開,增加進口德國商品有關。統計顯示,4月,德國對中國出口環比增長10.1%至85億歐元。另外,作為德國商品的第一大買家,美國4月購買了價值131億歐元的德國商品,環比增長4.7%。德國對歐盟國家的出口較上月增長4.5%,至714億歐元。

德國經濟陷入衰退。AP圖片

不過,德國《經濟周刊》認為,4月出口的增長「絕不是德國外貿趨勢的逆轉」。世界經濟勢頭不佳:高通脹、許多市場利率急劇上升以及需求低迷正在給對外業務造成負面影響。德新社稱,由於受通脹困擾,消費者支出下降,德國國內生產總值(GDP)已連續兩個季度下降,經濟陷入「技術性衰退」。而德國私人銀行Hauck Aufhaeuser Lampe首席經濟學家克魯格表示,德國4月出口額增長程度遠不足以彌補3月出口額的大幅下滑,德國經濟前景喜憂參半。「由於進口下降,貿易順差仍然為正,這減輕了人們對經濟增長崩潰的擔憂。」

荷蘭國際集團(ING)首席經濟學家卡斯滕·布熱斯基表示,貿易不再是德國經濟強勁、有彈性的增長引擎。他列舉了造成這種情況的原因:供應鏈中的摩擦、全球經濟更加分散以及中國生產以前從德國獲得的商品的能力不斷增強。

今年第一季度,德國對華出口佔總出口的比例從疫情前的近8%降至6%。「然而,與此同時,德國對中國的進口依賴度仍然很高,因為如果沒有中國的原材料或太陽能組件,目前的能源轉型是不可能的。」德國批發和外貿協會(BGA)主席迪爾克·揚杜拉說,在6月的德中政府間磋商中,聯邦政府必須確保不要出現限制進口中國商品的錯誤行為。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

當地時間12月18日,美國眾議院監督委員會民主黨成員又拋出一個重磅炸彈,最新一批之前從未公開的愛潑斯坦檔案照片曝光,照片中出現了微軟創辦人比爾蓋茨(Bill Gates)、Google共同創辦人布林(Sergey Brin) 、電影導演活地亞倫(Woody Allen) 、哲學家諾姆·喬姆斯基(Noam Chomsky)和前特朗普顧問班農 (Steve Bannon)。其中蓋茲的照片顯示他與一位臉部被遮蓋的女子合照。

上周,美國眾議院議員公布近 90 張照片,但他們總共收到95,000張,當地時間周四公佈的相片,是監督委員會今年稍早透過傳票從愛潑斯坦遺產中獲得的檔案中最新公開的。

綜合外媒報道,除了以上的科技界超級富豪及名人,最新公佈的照片還展示多張愛潑斯坦私人島嶼的相片,以及地圖和建築平面圖。

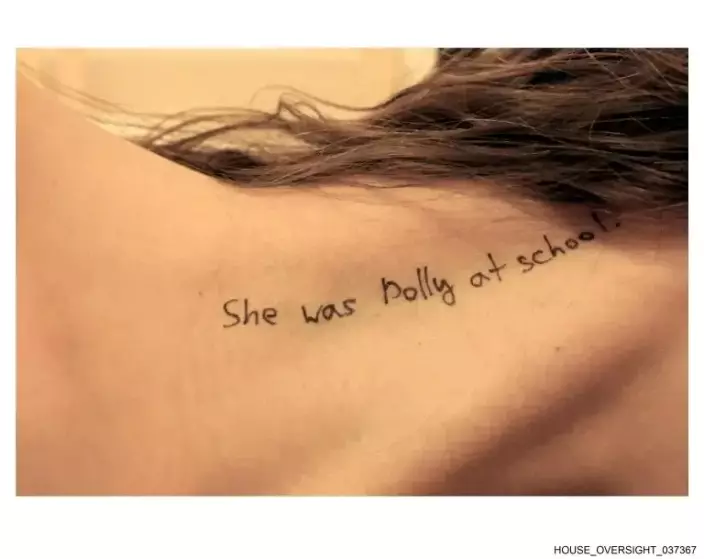

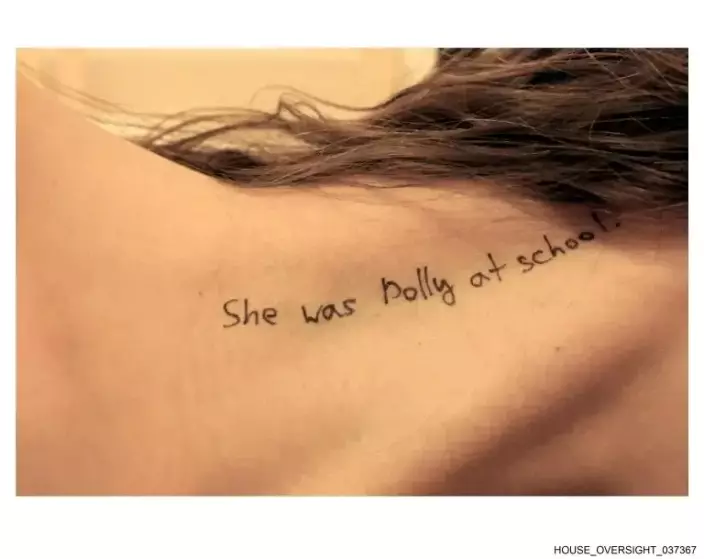

有一些字寫在女性頸項上字句的照片。

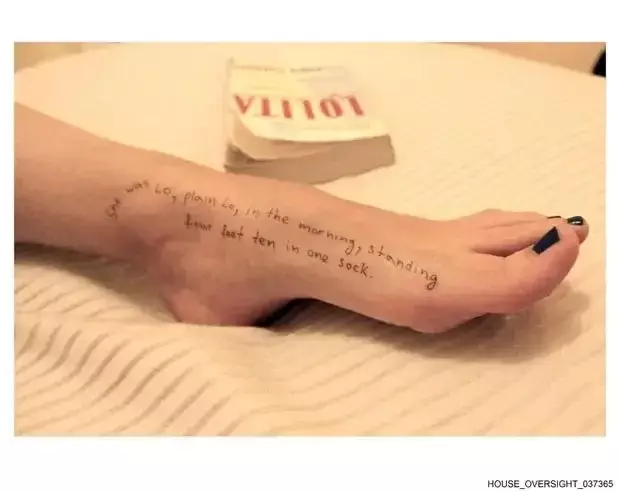

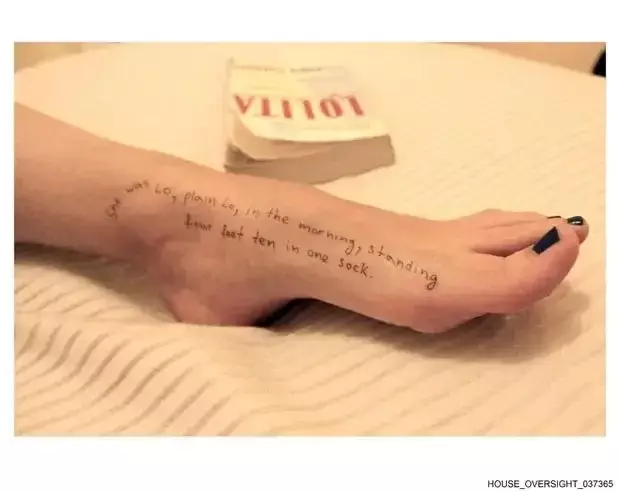

還有一些照片上有女性臉部,但都被遮住,據稱是為保護潛在受害者的私隱。但最令人不安的是當中一組女性身體特寫照片,可看到一位塗黑指甲油的女性的腳上,用黑色筆寫了一句話,是1955年備受爭議的小說《Lolita》中的引言「她早上是Lo,平凡的Lo,只穿一隻襪子站著」,腳的旁邊還擺放著一本似乎是翻閱多次的《Lolita》,該小說講述一位知識分子對一名12歲女孩的性迷戀並多次強姦她的故事;還有一些字寫在頸項及胸口上。但相關檔案都未說明照片的拍攝時間、地點或照片中女性身份。

塗黑指甲油的女性腳上,寫了一句關於1955年小說《Lolita》中的引言。

另有一張圖片顯示的是兩個身份不明人士之間的短訊對話截圖,似乎在討論一個價格為1000美元的女孩,當中描述女孩18歲,來自俄羅斯。其他照片顯示,是一些國家的簽證和護照,但已被塗黑,無法確定擁有者。

不過,最叫人關注的,是照片進一步曝光了蓋茨與愛潑斯坦的關係,雖早已是公開的秘密。在最近一批照片中,蓋次至少出現了兩次,都是和神秘女性同框,其中一張照片似乎是扭着女子腰部,洋溢燦爛笑容,似乎在酒店房間中,另一張則像是在酒店走廊中。

蓋次出現了在新一批愛潑斯坦曝光的照片中,都和女性同框,其中一張似乎在酒店房間中。

在早期曝光的一些照片中,已曾出現了現任及前任美國總統特朗普和克林頓、亦有班農和蓋茨。

據知,蓋茨與愛潑斯坦曾多次會面,蓋茨稱這些會面都與慈善事業有關,而且他們與一班相同的人有聯繫;而愛潑斯坦曾試圖建立一個由蓋茨資助、設在摩根大通的慈善組織,但這計畫最終未能實現。愛潑斯坦還指定蓋茨的前顧問為他的遺產候補執行人。

另一張蓋茨與女性的照片,像是在酒店走廊中。

過去,蓋茨曾在訪問中被問及與戀童癖者的關係時曾表示,他「判斷失誤」,並在今年接受《華爾街日報》採訪時形容為「愚蠢之舉」。而他的前妻梅琳達曾公開表示,前夫與愛潑斯坦的交往,是他們的婚姻關係破裂的導火線之一。梅琳達強調,她曾勸阻前夫與愛潑斯坦的往來。

Google共同創辦人布林,亦出現在幾張照片中。

至於Google共同創辦人布林,亦出現在幾張照片中。據知,愛潑斯坦與摩根大通保持著密切的關係, 2004年他將布林介紹給這家銀行,讓他成為該銀行的客戶。後來他也安排銀行成員為布林提供稅務方面的建議。

布林的一些照片似乎是在「The Edge」組織的活動上拍攝,該組織現已停止運作,過往曾舉辦過一些關於思想的會議。愛潑斯坦也曾參與其中。其中一張照片的前景中,布林與《紐約時報》專欄作家 David Brooks一同出現。另谷歌早期員工、後來的YouTube前CEO Salar Kamangar也出現在照片中,似乎參加了2011年同一場活動。