問起年青人對香港工業的印象,不難聽到「低技術」、「沉悶」、「辛勞」等回答。生產力局的實習計劃正是希望打破這刻板印象,為年輕人帶來近距離認識香港工業發展的寶貴機會。早前,一眾冬季實習生在畢業禮上回顧過去六周半的精彩旅程如何讓他們大開眼界,令我十分欣喜,亦相信達到了實習計劃的初衷。

總結參與是次實習計劃的體驗,實習生們皆表示獲益良多,不但親身感受到「香港有工業」,並了解到香港新型工業化的進程,對先進技術在工業和生活中的廣泛應用感到鼓舞,甚至扭轉了自己對香港工業、甚至整體工業的成見。他們體會到技術的進步減少了生產所需的空間,新型工業化令科技落地,令工業在香港地少樓密的環境得以蓬勃發展。

今屆冬季實習計劃共有約800位來自香港、內地和海外的大學生踴躍報名,最終31位學生脫穎而出,當中四分一香港海外留學生更是專程回港參與。我經常提醒實習生們,在生產力局實習有「4N」 ─ 不影印、不Filing、不碎紙、不斟茶遞水,而要做的,是把握和珍惜走進創科應用場景的寶貴機會。實習計劃的一大亮點正是讓各位同學在香港和大灣區實地考察新型工業化發展,他們前往港企鴻利達集團位於中山、受惠於新型工業化而達致「燈塔工廠」水平的廠房,又到位於將軍澳創新園的先進製造業中心參觀,從中一睹各種高端製造科技如何促進新型工業化發展,感受工業的魅力和潛力。此外,除了於本局不同部門實習、通過影子實習Job Shadowing參與管理層的工作日程、參加新型工業化分享會、未來技能FutureSkills課程等一系列活動,實習生亦參與了生產力局今年的兩大盛事 ─ 「香港有工業 · 重要夥伴起動大會」及「智瞻2024」,親身見證本局與業界並肩同行,推動新型工業化及可持續發展。

在此,我特別感謝所有擔任Mentor指導實習生的生產力局同事,他們無私分享了自身的專業知識及豐富經驗,啟發實習生對職業生涯方向的思考及激勵他們在創科領域追求卓越,盡展所長。這些友師亦是香港創科人才輩出的實證。

香港正發展成為國際創新科技中心,創新科技及工業發展的關係素來密不可分。而要推進香港的新型工業化發展、增強香港製造的優勢,人才培養是關鍵要素,需要社會各界共同努力,我呼籲各界要給予香港青年創科人才更多支持,大力推動創科教育及培育創科人才。我深信,他們不但是香港未來的主人翁,更有潛力接棒香港工業發展,結合創新及創業精神,成為明日「知創企業家」,帶領「香港有工業」邁向新篇章,由他們說好香港的創科故事最合適不過。

我與團隊現已著手研究優化實習計劃內容,務求更緊貼科技前沿趨勢及年輕人才的期望,並進一步聯繫全球各地的創科新力軍。生產力局新一期的實習計劃將於2024年暑假舉行,現正接受報名,歡迎有志投身創科產業的年輕人踴躍參與。

撰文:香港生產力促進局總裁畢堅文先生

HKPC 生產力局 – ForeSight 智瞻

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

香港獨特的東西方文化融合和豐富的夜生活,一直以來都是國際旅客的熱門目的地。近年,維多利亞港上空的特色無人機煙花表演,為香港旅遊業增添別樣吸引力。2024年全國兩會將「低空經濟」首次寫入政府工作報告,特區政府亦積極把握機遇,「振翼起飛」,2025年3月正式啟動低空經濟 「監管沙盒」。

作為香港創科發展的重要參與者與推動者,生產力局始終處於發展完整低空經濟價值鏈的最前沿。政府早前為低空經濟「監管沙盒」試點項目舉行啟動儀式,作為香港民航處指定的監管沙盒計劃技術合作夥伴,生產力局全力支持「監管沙盒」試點啟航 ,在沙盒項目的評估與運營中發揮關鍵作用,推動香港低空經濟發展新篇章。

低空經濟是以1000米以下的空域為主要活動範圍,以低空飛行活動為牽引,涉及高端物流、道路巡檢、電力巡檢、施工監測、應急指揮、基礎設施巡檢等眾多行業的綜合經濟形態。低空經濟產業鏈價值由上游,中游,下游三個層級構成。其中,上中游佔據整個低空經濟價值鏈的70%。資料顯示,2024 年大灣區低空經濟產業規模突破 2000 億元。隨著沙盒機制的深化,預計到 2027 年將形成 5000 億元產業集群。筆者認爲,香港具備發展低空經濟的獨特條件,有望引領亞洲低空經濟發展潮流。

從實驗室到產業高地

香港深厚的創科底蘊為低空經濟發展提供強大支撐。全球最具實力的無人機企業之一大疆創新(DJI),其創辦人便是在香港科技大學修讀期間創立公司。這個孕育出全球70%民用無人機的創新搖籃,至今仍在輸出顛覆性技術。

生產力局、土木工程拓展署、安誠-邁進聯營顧問公司在T2主幹路及茶果嶺隧道工程項目中合作研發「地空協同隧道自動檢測系統」,揉合AI、無人機、無人車及没有GPS環境下的精準定位技術,令香港隧道檢測工作進一步智能化、自動化、數碼化。該系統榮獲全球創科領域權威獎項2025年「愛迪生獎」(Edison Awards)頒發金獎。

作為香港創科發展的重要參與者與推動者,香港生產力促進局(生產力局)始終處於發展完整低空經濟價值鏈的最前沿,在上中下游各環節作出戰略性貢獻。

上游方面,生產力局以戰略指導及技術優勢賦能生產製造商,精於優化無人機生產供應鏈配置,同時協助合資格企業獲取香港政府資助計劃。 此外,我們積極參與上游創新,包括無人機氫燃料電池、熱塑性複合材料氣瓶、微電子控制模組等先進材料研究。針對無人機增加續航的痛點,對材料優化以減少飛機自重成爲趨勢。生產力局支持企業進軍鎂合金等輕量化材料的應用研發,並助力企業智能化生產。

中游方面,低空產業從概念驗證邁向規模化應用,標準的制定、協調與共識成為核心議題。作為粵港澳大灣區低空經濟產業聯盟的理事單位,生產力局協助規劃及推行標準制定,與電機電子工程師學會(IEEE)及粵港澳創新智庫等機構共同制定無人機通用安全、基礎設施、操作場景等關鍵領域的綜合標準,藉香港在國際航空的影響力,設立世界級低空空域管理標準。近期,生產力局成立了「The Cradle出海服務中心」,為内地科技企業對接國際標準。 專注于先進無人系統及軟硬體解決方案的高科技企業,透過「出海服務中心」實現高尖端無人機技術及產品出海。筆者認為,這種「制度軟實力」的輻射效應遠超技術本身。

此外,生產力局是第一家獲香港民航處認可的小型無人機(25公斤以下)認可進階培訓機構(ATO),亦是進階操作許可(AOP) 的持有者,已經幫助超過600名學員獲得進階操作許可。隨著香港無人機條例的進一步更新,生產力局也將提供相應的中型無人機(25-150公斤)飛行培訓和場景建立,為低空經濟產業的發展提供持續的人才儲備支撐。

無人機和電動垂直起降飛行器(eVTOL)作為低空經濟的兩大載體,具有體積小、高增值、集成度高等特性。筆者認爲,低空經濟可結合「智能微工廠」的概念,在香港實現高效生產。要「飛」出香港產業新高度,可將上游研發設計、中游部件組裝及下游應用服務匯聚在香港,壯大香港低空經濟產業群,實現全產業鏈落地及高效生產。同時,培育更多包括微電子、新能源、先進製造等新興產業發展,進以帶動香港製造業GDP增長。

成為亞洲低空經濟典範

儘管全球低空經濟產業急速擴張,香港仍具備成為亞洲典範的潛力。內地城市低空經濟產業隨起步早規模擴大,但由於政策、監管制度和產業模式的差異,其發展模式並不適用於其他亞洲城市。香港集國際金融中心的資本優勢,國際自由港的制度優勢與粵港澳大灣區的協同優勢於一身,對於區域發展更具參考價值,香港正在創造一種開創性的國際化的低空經濟發展範式。

高樓林立的人口稠密環境、複雜的空域管理,以及現有交通系統的高效性,對香港及具備類似特質的亞洲地區如日本、韓國、新加坡、泰國等,發展低空經濟的成本效益和安全性提出了挑戰。若香港能在如此複雜的因素下, 探索到適合的無人機發展制度及應用場景,將成爲亞洲低空經濟發展的典範。特區政府就低空基礎設施進行技術研究及規劃,推動共同開發低空跨境航線、出入境與清關安排,為建設大灣區低空跨境通道創造有利條件。隨着「北部都會區」發展項目的推進,以及新界西北部、部分離島地區的加速開發,本港低空經濟的地域空間和潛在應用空間勢必會空前擴大。

拓展城市治理的「空中維度」

近年,無人機科技迅猛發展,在續航距離、操控性、穩定性及負載能力上出現了重大突破,使得低空空域的產業潛能大幅提升。中國內地城市大範圍應用於外賣配送等生活化場景,美國則普遍用在大面積農田噴灑,俄羅斯用於輸氣輸電線路巡檢。

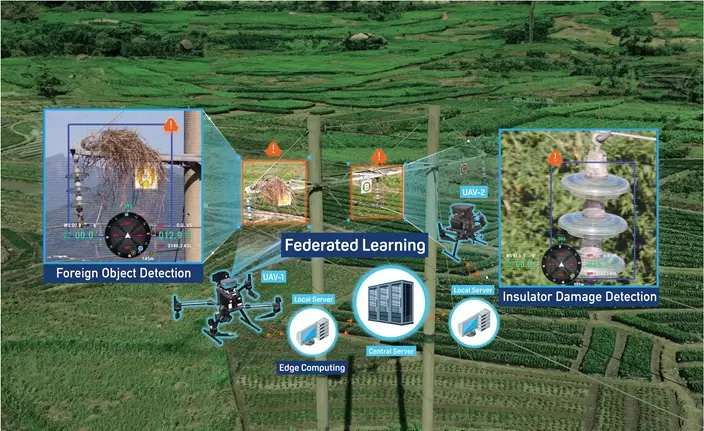

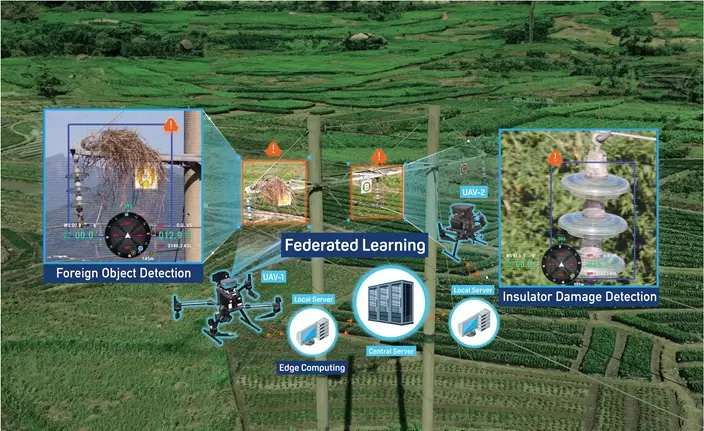

生產力局研發的「聯邦學習框架下基於小樣本學習的典型電網設備小弱缺陷識別關鍵技術研究」, 運用人工智能,以創新科技解決方案有效監察電網問題,能夠快速找出微小的缺陷,提高巡檢效率、準確性以及安全性,系統榮獲第49届日內瓦國際發明展-金獎、第六屆亞太區經濟合作組織(亞太經合組織)能源智慧社區倡議最佳實踐獎勵計劃-金獎等多個國際性權威獎項。

包括生產力局在內的香港科研機構及高校,也在全力配合特區政府開拓創新應用場景。自2020年起,生產力局持續發展創新無人機應用,包括物流運輸、基礎設施檢測、農業植保等領域。其中,為土木工程拓展署開發的「地空協同隧道自動檢測系統」,以及「聯邦學習框架下基於小樣本學習的典型電網設備小弱缺陷識別關鍵技術研究」,更分別獲得得愛迪生獎金獎、日內瓦國際發明展金獎等多個國際性權威獎項。

作為民航處指定的監管沙盒計劃技術合作夥伴,生產力局在監管沙盒項目的評估與運營中發揮關鍵作用,協助首批超視距(BVLOS)飛行應用在香港成功落地,以風險爲本的模式促進香港低空經濟應用場景的穩步實施與創新。

「汀九橋無人機橋墩檢測」項目, 運用先進高水準的無人機飛行和檢測技術對汀九橋表面進行缺陷檢測,解決了傳統人工檢測方式難以檢查區域的高效作業,并精準識別缺陷類型,定位缺陷位置。

筆者認為,低空經濟對於城市的意義,不只是技術創新,它更是一個契機,一種思維方式,產業迭代,甚至重構區域佈局。而在複雜環境中開闢新航線的能力,正是其核心競爭力所在。低空經濟對香港的深層意義,在於重新定義了這座城市的空間維度——每立方米空域都在產生GDP,每次飛行都在拓展城市的發展邊疆。

撰文:香港生產力促進局首席數碼總監黎少斌先生