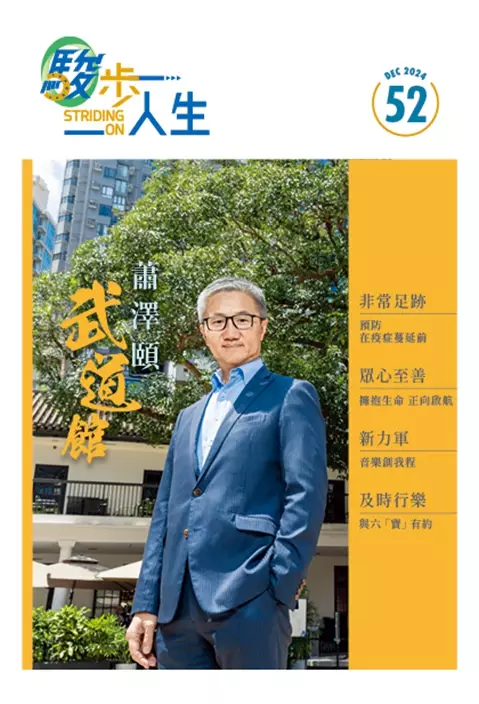

蕭澤頤在警長父親的薰陶下,自小立志成為警察。1988年 12 月入職警隊、2021年6月晉升警務處處長,成為統領27000名警察的「一哥」,身為特區政府武官之首的他,近日接受馬會刊物《駿步人生》專訪,分享36年警隊生涯的點滴,細數自己由父子情、手足情、香港情、國家情交織而成的「人生武道館」。

警隊「一哥」蕭澤頤。

客席主持人馬會公司事務執行總監譚志源及封外事務助理經理江旻憓两人拍檔,與警隊「一哥」蕭澤頤對談。

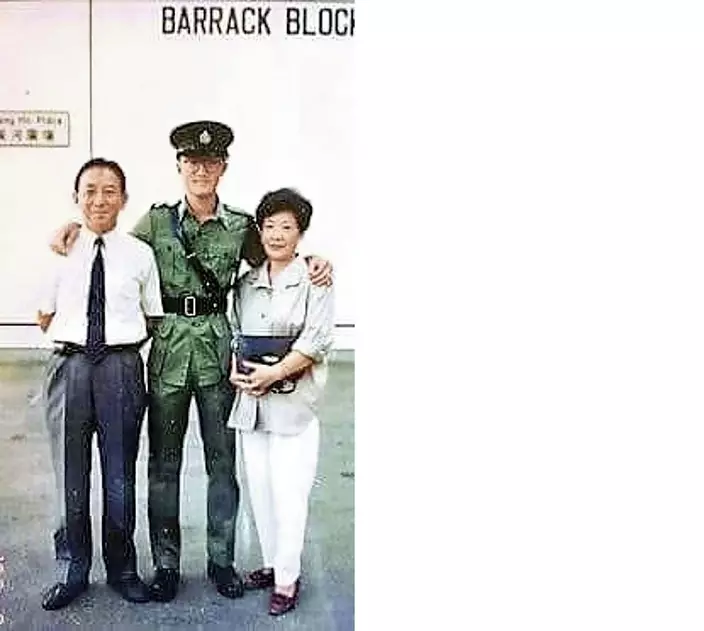

成為警察是蕭澤頤從小的志願。「我自小喜歡看警匪片,加上爸爸是警務人員,經常聽他說『警察故事』,耳濡目染,感覺做警察很有意義,有正義感、英雄感。」1988 年於英國伯明翰大學畢業後,他回港隨即投考見習督察。

受父親蕭漢澄薰陶,蕭澤頤自小立志做警察。圖為他從警校畢業時與父母合照。(相片由蕭澤頤提供)

在蕭澤頤眼中,蕭爸爸不僅是打一份工,深受影響的他也學習了父親不做唯命是從的「yes man」精神。他說,做下屬要有勇氣表達意見,做上級要珍惜同袍的經驗,不該「一言堂」;互相尊重,才能有所貢獻。

全副武裝拿起槍, 蕭澤頤威風凜凜。(相片由蕭澤頤提供)

蕭澤頤說,「人生有 30至40年,甚至更長的時間是在工作。如果有一份工作能讓你每天過得很享受,這是一種福氣;否則,日子會很雞過。」入職警隊36年,究竟是甚麼驅使他每天對工作充滿期盼與動力?他的答案一句到底:「我每日返工都想捉賊、破案。」

「身為警務人員,最主要的工作是除暴安良、保護市民的生命及財產。」蕭澤頤多年來初心不變,對警隊工作的熱誠亦不遜老爸。過去數十年,「一哥」認為警隊工作宗旨沒有改變,只是面對的罪案及挑戰有所不同。本港90年代經常發生持械行劫案,近年新罪案卻急速「冒起」,包括騙案。面對驚人的損失金額,一哥呼籲業界持份者及市民與警方合組「防騙鐵三角」,提高警覺。騙案以外,保護動物意識隨著時代轉變也備受社會關注,蕭澤頤期望聚集社會力量,在防止殘酷對待動物方面多做工夫。

自幼鍛鍊體能,蕭澤頤早前集合同事一行共55人,在55秒內完成55下「掌上壓」,為團體籌得馬會贊助的55萬港元善款。(相片由警隊提供)

警方透過「動物守護‧社區大使」計劃宣揚愛護動物,馬會亦有參與其中。(相片由警隊提供)

蕭澤頤從來都是「李小龍迷」,欣賞李小龍紮實又靈活的拳法招式,更認為其個別電影帶有民族意識,讓外國人知道,中國人不可欺。13歲那年,為了興趣,也為了準備赴英留學,蕭澤頤開始在香港學習「詠春」。他笑指:「在外地,只要擺出一個功架,人人都以為你是李小龍!」

《駿步人生》今次訪問警務處處長蕭澤頤,選址在有逾180年歷史,由前中區警署、中央裁判司署及域多利監獄活化而成的「大館」進行。2008年香港賽馬會與特區政府公佈活化中區警署建築群計劃,並展開保育及活化工作,其後於2018年正式向公眾開放。

活化前的「大館」曾是中區警署的所在地,見證警隊發展,由警隊「一哥」介紹它與警隊的淵源,別具意義。

今日的「大館」,已成為香港的藝術文化地標、市民及遊客必到熱點。2024年是香港警隊成立180周年,對於警務人員,大館有著更深層意義。「一哥」大讚活化大館是美事,表示對警務人員及市民都是個好去處。

蕭澤頤說談大館趣事,逗得主持人譚志源(右)及江旻憓(左)不亦樂乎。

蕭澤頤定於2025年4月1日退休。這36年來他每日返工,享受返工,很少攞假,但他說另一半從沒有怨言,所以退休後首要是陪妻子去旅行。他期待退休後重拾運動習慣,又心繫社會想當義工。他認為一個人的力量有限,期望社會各持份者走在一起,為年輕人多做點事,至少要令他們明白,不論任何理念,都要有守法意識。

最新一期《駿步人生》網上足本閱讀:bit.ly/stridingon

Sebastian

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **