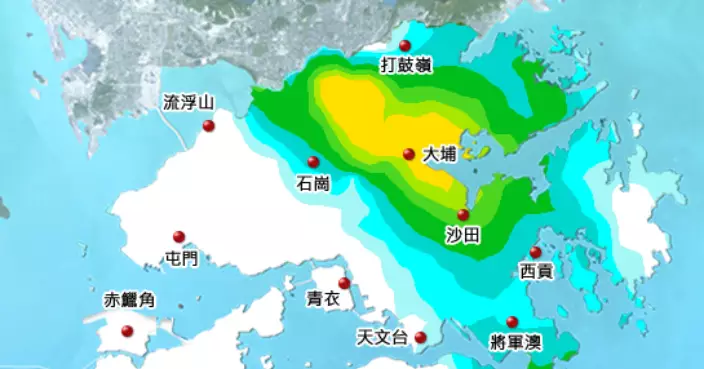

天文台表示,本港周日早上的降溫幅度沒有那麼大,從衛星圖像可見,一道雲帶在周六稍後逐漸覆蓋沿岸地區,形容像為大地「冚被」。

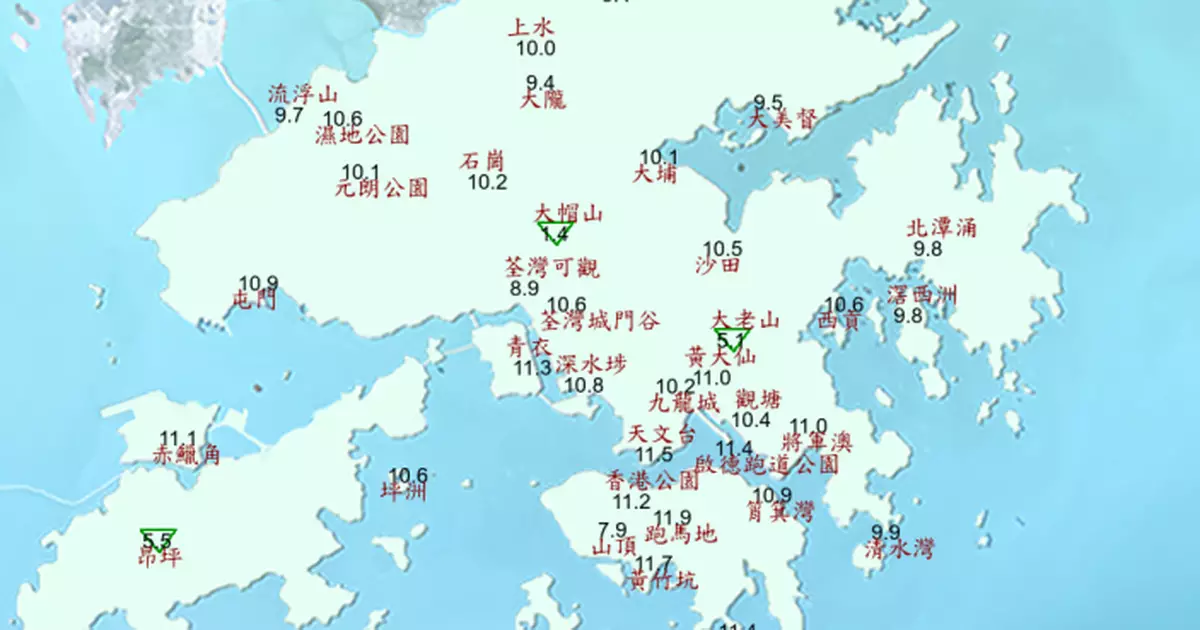

周六晚的溫熵圖亦顯示,高空約2公里高度上有一層薄薄但水分飽和的空氣,而水汽的變化影響了地面溫度下降的速度。這片薄雲層就像一張毛毯,阻擋並吸收部份地面向高空傳遞的熱能,然後重新釋放回地面,阻礙大地降溫,令輻射冷卻效果在晚間較弱,直至接近日出時分雲層開始轉薄,降溫速度才加快。周日早上市區氣溫仍下降至10至11度左右,受「毛毯」的保暖作用影響,亦不會令外出參加馬拉松比賽的選手們感到很冷。

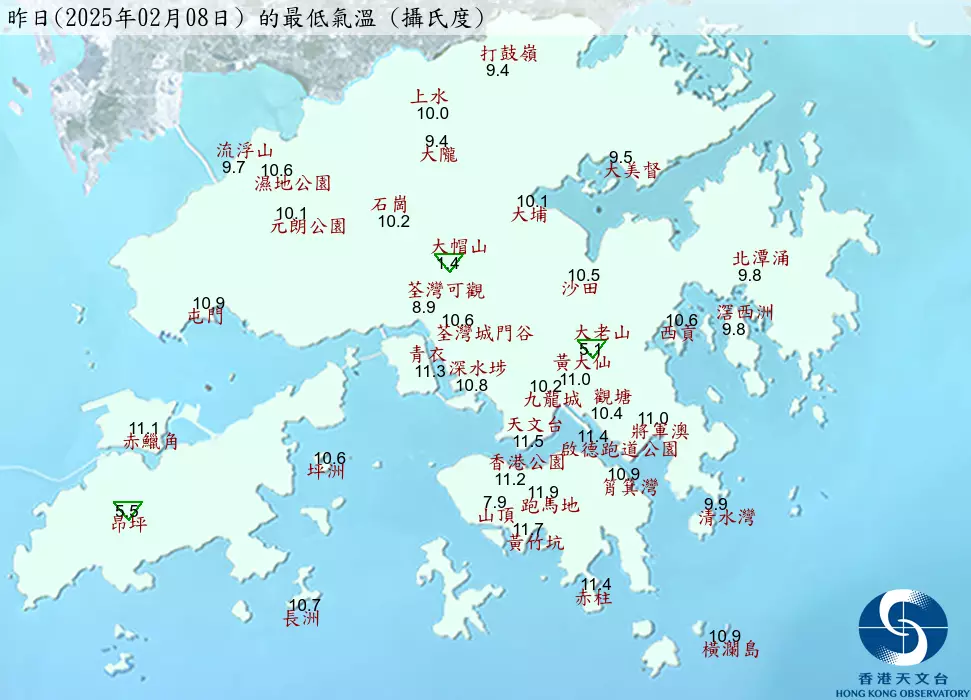

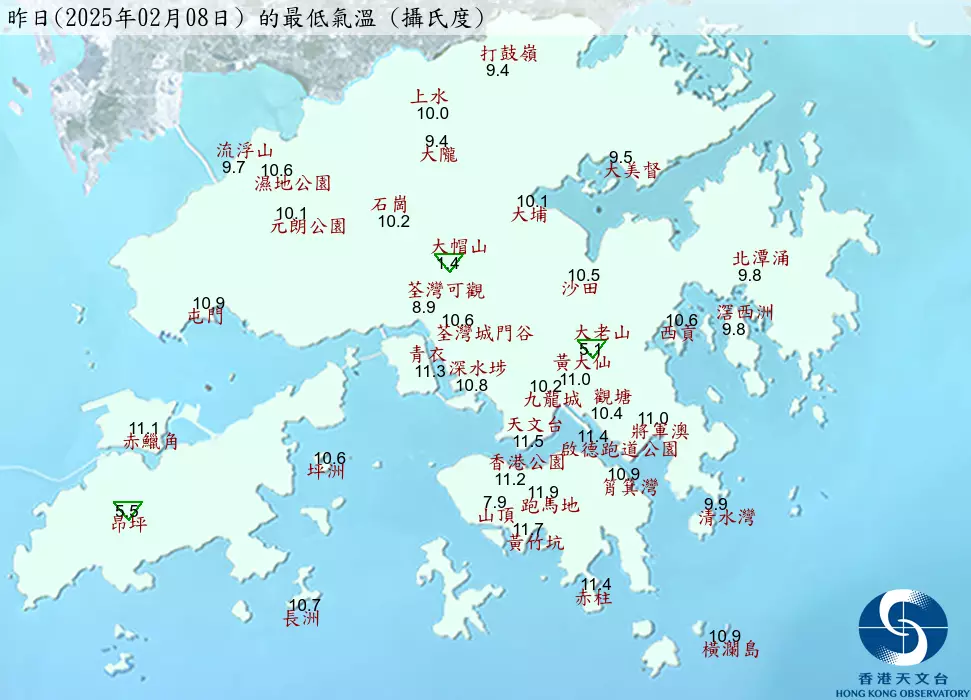

氣溫分佈圖。香港天文台網頁

天文台說,隨著季候風在本週初逐漸被一股清勁至強風程度的偏東氣流取代,本週中期廣東沿岸氣溫會逐漸回升,雲量增多,天氣較為潮濕。

香港天文台與中國科學院國家授時中心在天文台總部首次簽署合作協議,加強雙方在時間測量、守時和授時服務方面的合作,以及相關的經驗和技術交流。

香港天文台與國家授時中心簽訂協議加強授時合作。政府新聞處圖片

合作協議由天文台台長陳栢緯與國家授時中心主任張首剛簽署,並由環境及生態局局長謝展寰出席見證。

香港天文台與國家授時中心簽訂協議加強授時合作。政府新聞處圖片

陳栢緯表示,香港天文台在1883年成立,開台的重點職責之一是提供精準的授時服務,特別是為航海人員。從最初使用中星儀進行天文觀測,到1920年代引入的擺鐘、1960年代的石英報時系統,再到1980年開始採用銫原子鐘,天文台的授時服務隨時代不斷發展。國家授時中心是中國原子時標準的官方守護者,也是星載原子鐘、天地一體化衛星導航授時平台及高精度地基授時系統的開發者,從國家戰略的角度出發,現時是香港天文台與國家授時中心加強緊密合作的好時機。

張首剛說,近年來,國家授時中心產生和保持的國家標準時間與協調世界時(UTC)的偏差數值保持在兩納秒以內,準確度達到國際第一,對國際原子時計算的貢獻位列全球第二。國家授時中心與香港天文台長期保持著友好的夥伴關係。今次將進一步深化合作,通過聯合守時,光纖授時、數據共享等方式,提升香港地區的時間服務的準確性和可靠性,共同推動綜合原子時的發展,增強時間基準的保持能力。

香港天文台與國家授時中心簽訂協議加強授時合作。 政府新聞處圖片

簽署儀式前雙方舉行高層會議,探討短期和長期合作計劃及目標成果。天文台將部署運用可靠的設備和方法,從國家授時中心獲取多個時間源,進一步提升授時服務的可靠性和堅韌性。除了參與協調世界時的訂定,向位於法國的國際計量局提供原子鐘時間數據外,天文台還計劃加入中國聯綜合原子時系統,共同推動綜合原子時的發展。