印度政府5年前雄心勃勃,推出總額230億美元的「生產掛鉤激勵計畫(PLI)」,希望吸引企業將產線從中國轉移到印度,藉此提升本地製造能力、帶動出口與就業,被視為振興印度製造業的關鍵政策。

2020年,印度總理莫迪政府推「PLI」大計,鼓勵14個領域的製造業企業在印度國內擴大生產。

2020年,印度總理莫迪政府推「PLI」大計,鼓勵14個領域的製造業企業在印度國內擴大生產,並根據生產情況由政府提供現金獎勵,預期到2025年將印度製造業佔國民經濟的比例提升至25%,約750家公司申請加入該計劃,但許多參與計劃的公司並未啟動生產,而有的公司雖然達到生產目標,卻發現印度政府在發放補貼方面進展太慢。

印度政府5年前雄心勃勃,推出總額230億美元的「生產掛鉤激勵計畫(PLI)」

印度政府5年前雄心勃勃,推出總額230億美元的「生產掛鉤激勵計畫(PLI)」

據路透社引述一份印度商務部文件報道稱,截至2024年10月,參與該計畫的企業共實現產值1519.3億美元,僅為設定目標的37%;與此同時,印度政府給付的激勵資金僅為17.3億美元,尚不到承諾款項的8%,成效亦可想而知,如今印度製造業佔國民經濟的比例不升反降,已從當年的15.4% 降至如今的14.3%。

印度智庫印度社會發展委員會的貿易專家比斯瓦吉特·達爾直言,這或許是印度「重振製造業的最後機會」,坦言「如果這麼大規模的計劃都失敗了,印度還指望什麼能成功呢?」達爾此前就呼籲莫迪政府為吸引外國投資採取更多行動,但他現在擔心印度可能已經錯失時機。一名不願透露姓名的印度官員表示,過度的繁文縟節和官僚主義的謹慎態度持續阻礙該計劃有效發揮作用。

印度總理莫迪。

據報道,印度政府官員透露,這項計畫的結束不意味著印度政府失去了振興製造業的雄心,下一步印度可能推出激勵製造業發展的改版方案,例如為投資建廠的企業報銷部分費用,這樣企業能更快地收回部分成本,而不必等到投產之後。

雖然整體計畫成效不佳,印度在手機製造與製藥領域仍取得明顯進展。2023-24財年,手機產值達490億美元,較三年前成長超過六成,藥品出口也幾乎翻倍至278.5億美元。Apple已將部分高階iPhone機型轉往印度生產,顯示印度在特定產業具備吸引力。

印度仍難以撼動中國在全球製造體系中的主導地位。

印度仍難以撼動中國在全球製造體系中的主導地位。

印度仍難以撼動中國在全球製造體系中的主導地位。

路透社報導指出,近年來印度已在藥品和手機生產產業成為全球領導者。在2024年4月至10月期間發放的近6.2億美元激勵資金中,約94%流向了這兩個產業。不過,鋼鐵、紡織和太陽能板製造等其他產業卻未能複製這種成功。以太陽能為例,12家獲補貼企業中有8家無法達成預期目標,包括Adani與JSW等大企業。政府內部文件指出,Adani尚未完成必要設備採購,JSW則進度停滯。鋼鐵、紡織、電子元件等其他領域也普遍未能展現應有成果,顯示政策在多數產業的推動力有限。

德里智庫學者 Biswajit Dhar 表示,PLI 計畫推出的時機正好搭上全球供應鏈重組的節點。當時中國因疫情封控導致生產不穩,許多跨國企業推行「中國加一」策略,積極尋找替代據點。印度原有條件乘勢吸納這波轉單潮,鞏固製造實力,但在執行層面未能掌握機會,最終仍難以撼動中國在全球製造體系中的主導地位。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

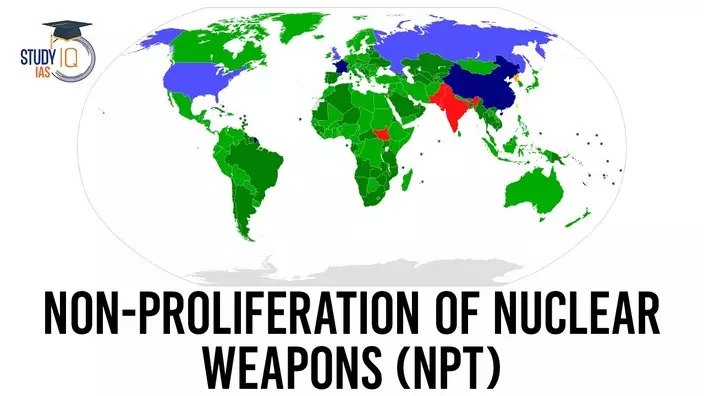

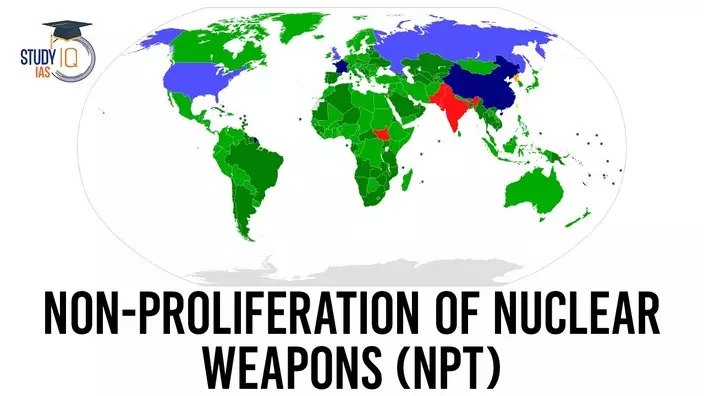

日本首相高市早苗政府一名高級官員日前發表「日本應當擁有核武器」的言論,引發國際社會強烈反彈。日本前首相石破茂公開警告,擁核對日本「絕無益處」,並將導致日本退出《不擴散核武器條約》(NPT)等國際框架,衝擊能源政策。中國、北韓及俄羅斯相繼發聲譴責,指言論暴露日本右翼勢力復辟軍國主義、企圖「再軍事化」的野心。

日本前首相石破茂公開警告,擁核對日本「絕無益處」

據西日本電視台(TNC)報道,日本前首相石破茂於12月20日在富士電視台節目中,對近日的擁核言論作出回應。他首先與言論劃清界線,指「(該言論)不知出自何人之口,屬於個人私下發表的觀點」。

石破茂進一步闡述其反對立場,指出「倘若日本擁核,就必須退出《不擴散核武器條約》(NPT)和國際原子能機構(IAEA)」,如此一來,支撐日本能源供應的原子能政策將徹底難以為繼。他強調,自己「不否認核武器在國家安全保障層面的意義」,但明確斷言「這對日本而言絕無益處」。

日本前首相石破茂公開警告,擁核對日本「絕無益處」,並將導致日本退出《不擴散核武器條約》(NPT)等國際框架,衝擊能源政策。

多家日本媒體早前報道,一名在首相官邸工作、負責向首相高市早苗提供安全保障政策建議的官員,於12月18日向媒體表示,鑒於日本面臨「嚴峻的安全保障環境」,他個人認為「日本應當擁有核武器」。該官員聲稱,由於中國、俄羅斯和朝鮮的核力量都在增強,同時美國方面的核威懾力存在「可信度」的問題,因此日本各方應該對此進行討論。

該官員在發表言論後亦補充,目前日本政府並未就此召開實際討論,「擁核」屬於他個人的觀點。且考慮到《不擴散核武器條約》等國際條約體制的限制,以及「無核三原則」在日本屬於長期國策,因此在短期內日本即便想要擁核,也很難在現實中做到。

日本官員的言論迅速引起周邊國家高度關注。中國外交部發言人郭嘉昆19日在例行記者會上回應相關提問時表示, 一段時間以來,日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器,反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。

郭嘉昆說,今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,日方必須深刻反省歷史罪責

郭嘉昆說,今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年,日方必須深刻反省歷史罪責,恪守國際法和自身憲法,停止為擴軍強武尋找藉口,停止在擁核問題上試探國際正義的底線紅線。

事實上,這已不是高市早苗政府上台後第一次「碰瓷」核問題。在上台初期,日本防衛相小泉進次郎就公開討論過裝備「核潛艇」的問題,開始在核問題上打擦邊球。此外,高市早苗此前也曾公開主張重新討論「無核三原則」中「不引進核武器」的部分,並在被問及相關問題時,迴避對是否會堅持「無核三原則」作出表態。

朝中社21日發表朝鮮外務省日本研究所所長的談話,嚴厲譴責日本大幅調整安保政策,指出其「暴露了擁有核武器的野心」,必須堅決制止。談話指出,日本大幅調整安保政策,包括加強先發制人打擊能力、放寬武器出口限制、重新審視「無核三原則」等,企圖轉型為戰爭國家,超越了作為戰犯國家的禁止線,甚至公然暴露了企圖擁有核武器的野心。

談話認為,這絕不是失言,而是暴露出日本長期以來夢想擁核的野心,這是對日本憲法乃至明確規定其作為戰 敗國所承擔義務的國際法的正面挑戰。談話強調,如此魯莽的言論出自向日本政府提出安保政策建議的高級官員之口,證明了日本擁核意圖在政界日益膨脹,毫無疑問地暴露出日本好戰和侵略的真面目,警告如果核武器掌握在日本手中,可怕的核浩劫將落在亞洲國家頭上。

俄羅斯副外長魯登科

另一方面,俄羅斯副外長魯登科於當地時間20日表示,俄羅斯對日本圍繞「擁核」可能性展開的討論持反對態度。魯登科說,俄方知道日本國內正圍繞這一議題展開討論,即修改憲法中涉及「無核三原則」的相關條款,俄方持明確的反對立場。俄方認為,日本的「再軍事化」只會加劇東北亞地區的緊張局勢,當然也會遭到面臨威脅國家的反制。