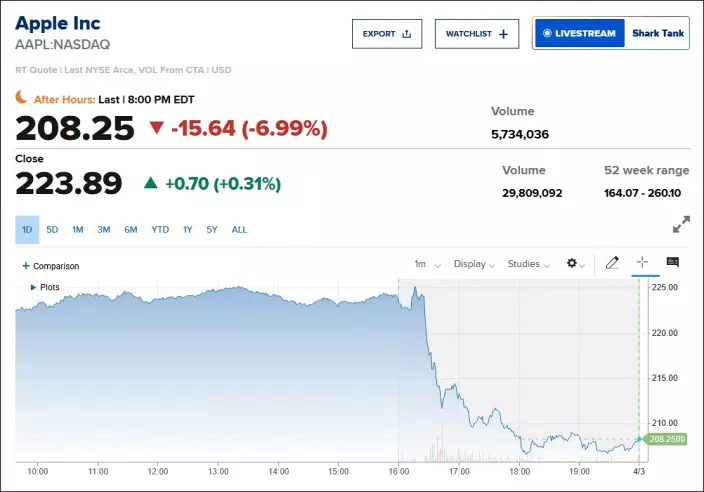

特朗普宣布新一輪關稅政策,對所有貿易夥伴徵收10%的「最低基準關稅」,並對與中國、越南、印度、歐盟等貿易逆差較大的國家和地區加徵差異化「對等關稅」,其中中國商品稅率高達34%(累加現有關稅至54%)、越南46%,印度26%、歐盟20%。政策甫宣佈迅即重挫美國科技盤交易,蘋果公司領跌,跌幅一度達7.9%,創下自2020年9月以來最大單日跌幅。

美媒普遍預測,關稅政策對蘋果的打擊尤為嚴重,因蘋果作為全球市值最高的科技公司之一,其供應鏈高度依賴中國、越南、印度等地。今次會否如過去一樣,最終往往由消費者「埋單」?

蘋果股價暴跌。

2018年特朗普首次對華加徵關稅後,蘋果逐步將部分產能轉移至越南、印度等國,以降低對中國製造的依賴。據蘋果的供應商資料顯示,截至2023年,蘋果200大供應商中約有10%在越南設廠;印度則承擔了部分iPhone和AirPods的生產,並計劃未來生產25%的iPhone。

不過,特朗普的關稅政策將這一布局變得複雜化,因為越南和印度分別對應46%和26%的對等關稅,意味著蘋果在這些國家的生產成本將顯著提高。

圖示各經濟體開展的雙邊與多邊的自由貿易協定的相關情況,可看到美國原本的線就比其他地區稀疏,而美國加徵關稅後,原本就不多的自貿協定也形同虛設。

蘋果在越南生產AirPods、iPad及MacBook,在印度組裝iPhone,但這兩國家今次均被列入高關稅名單,其中越南高達46%、印度達26%;其他亞洲生產基地同樣受衝擊,包括馬來西亞(24%關稅)和泰國(36%關稅)也承擔部分Mac生產線;另歐盟成員國愛爾蘭(20%關稅)則生產部分iMac。

換言之,蘋果要麼自行吸收關稅成本,壓縮利潤率,否則就是提高產品售價,將成本轉嫁給消費者。《彭博社》分析指,iPhone、iPad和Apple Watch佔蘋果年收入的75%,關稅可能直接衝擊其核心業務。

美國軟件開發公司Instrumental聯合創始人、前Apple Watch產品設計主管Anna-Katrina Shedletsky說,蘋果會把這些新的關稅數字放到他們建立的模型中,在幾個小時內就能知道問題有多大。

蘋果的困境反映了全球科技供應鏈的脆弱性。儘管企業試圖通過分散生產基地降低風險,但特朗普的「無差別關稅」政策令這一策略均徒勞無功。

雖然特朗普主張通過關稅迫使企業將生產遷回美國,但現實表明,美國本土製造業面臨多重挑戰。

庫克曾說:美國工人比不上中國

現時,蘋果唯一在美國本土生產的高端產品是Mac Pro,但其德克薩斯州工廠仍依賴中國進口的零部件,如訂製螺絲。Mac Pro生產線更曾出現工人在交接班前提前離開崗位的情況,導致公司不得不暫停裝配線。

2019年,蘋果曾計劃將Mac Pro生產線遷至中國,但因特朗普威脅加徵關稅而被迫保留。然而,該工廠長期面臨生產效率低下、供應鏈不穩定的問題。

庫克曾到中國參觀生產線,認為中國工廠比美國好。

蘋果CEO庫克(Tim Cook)曾直言,美國缺乏足夠的高端製造工人,2017年在一次會議上,庫克表示:「在中國,你能輕鬆找到填滿幾個足球場的熟練工程師,但在美國,我甚至不確定能否坐滿一個房間。」 反映即使企業願意回流美國本土,也難以復現亞洲的高效生產。

事實上,過去關稅成本最終往往由消費者承擔,如特朗普第一任期對鋼鋁加徵關稅後,美國汽車製造成本增加5%至8%,本土鋼價上漲42%,今次新關稅可能推高電子產品價格,進一步加劇通脹壓力。

蘋果並非唯一受衝擊的科技企業,其他依賴全球供應鏈的美國公司同樣面臨挑戰。儘管白宮豁免了半導體關稅,但台積電等關鍵供應商仍受特朗普「芯片稅」威脅。

《紐約時報》提到,谷歌、微軟等對國際供應商的依賴程度沒那麽高,但其重要的消費電子業務也會受到衝擊,關稅可能推高公司建設大型數據中心的成本,而這些數據中心正是開發新一代人工智能(AI)技術的重要基礎設施。

短期來看,企業難以迅速調整供應鏈;長期而言,若關稅持續,全球科技產業可能加速向東南亞、墨西哥等低關稅地區轉移,而非回流美國。

特朗普的新關稅政策旨在重塑全球製造業格局,但其對科技行業的衝擊凸顯了美國供應鏈與勞動力的結構性短板。蘋果的股價暴跌相信僅是開始,若政策持續,可能引發更廣泛的市場動盪與通脹壓力。真正的「美國製造」復興,需要的不僅是關稅大棒,更是本土產業生態的全面升級。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **