廣西6旬婦人見到家鄉教育落後,毅然返鄉創「愛心家園」,24年來給逾2000名困境兒童當「媽媽」。

影片截圖

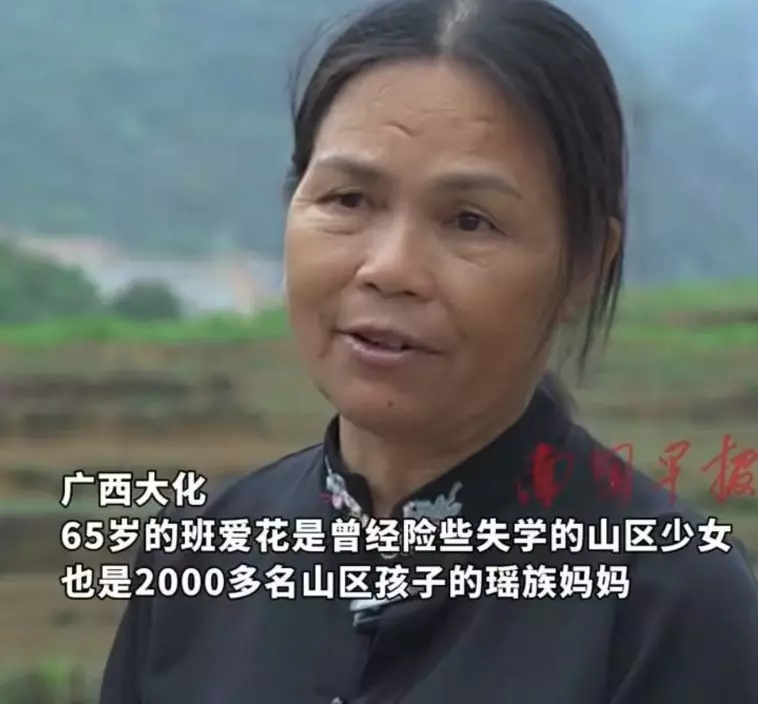

婦人24年堅守山區照顧逾2000名困境兒童

綜合內媒報導,廣西河池大化瑤族自治縣一名65歲婦人班愛花在群山深處搭建了一座愛心家園「龍萬愛心家園」,靠販賣粟米養育了逾百名孤兒,成就2000多名孤兒及留守兒童的未來。24年來,她從一名貧困少女蛻變為「班媽媽」,將大愛播撒在大化山區,只期望能夠改變孩子們的命運,她表示:「我不是高山,我願做孩子們通往山外的橋」。

家境貧苦獲舅父資助2元人民幣堅持學業

班愛花於1959年出生於廣西河池大化瑤族自治縣一個偏遠山村,在那個年代貧困彷彿是大山裡孩子的命運。由於自幼家境貧寒且媽媽早逝,加上爸爸體弱無力維生,班愛花於11歲時險些因交不起學費被迫輟學。正當她陷於絕望之際,舅父將僅有的2元(人民幣,約2.2港元)交到她手中,並囑咐她一定要讀書,只有讀書才能走出大山。

影片截圖

翻山越嶺求學 婦人成村內首名女高中生

為了求學,班愛花常常徒步5小時翻山越嶺往返學校。窮苦生活歷練了她的堅韌,也讓她堅信「讀書可以改變命運」,自此愈發努力學習,成為村裏第一位女高中生,更是眾多孩子的榜樣。高中畢業後,班愛花回鄉任教4年,之後遠赴江西打工謀生,並於當地結婚生子,開始了相對安穩的生活。然而,命運再一次將她召回大山。

家鄉教育落後 婦人辭職返鄉為困境兒童築起溫暖港灣

2001年,班愛花因爸爸病故返回家鄉料理後事。期間,她發現家鄉教育狀況依舊落後,孩子輟學、早婚早育現象普遍,許多留守兒童淪為社會邊緣人,人生無依靠,這一現象讓她痛心疾首。為了改變家鄉的教育和女孩們的生活狀態,班愛花毅然辭去外省的穩定教職,帶著幼子與微薄積蓄回鄉決心為山裏的孩子搭建一個溫暖的「家」,讓他們「有學可上,有家可歸」。同年,她借用弟弟的房屋創辦了第一所「龍萬愛心家園」教學點,這裏不僅是學校,更是115名留守兒童與孤兒的家。

影片截圖

靠養豬種田販賣粟米養活孩子

最初,「龍萬愛心家園」條件極為簡陋,教室是廢棄民屋,課桌椅用舊木板搭建,孩子們睡通鋪,飯食僅有粟米糊。為了節省經費,班愛花3個月只吃粟米糊,卻堅持每週給孩子們燉一次肉。為了讓孩子們有乾淨的衣服可以穿,她手把手教他們洗澡剪髮。迫於生活所需,她靠養豬種田以及販賣粟米辛勤養活第一批孩子,共計56人。「龍萬愛心家園」成立初期沒有政府資助,全靠班愛花自力更生,甚至在工地打工賺取生活費,堅持不讓孩子因貧困而輟學。

婦人身兼師長與母親角色

在「龍萬愛心家園」,班愛花既是老師又是媽媽,除了教授知識外,還用愛心陪伴每一位孩子度過成長難關。隨著口碑擴散,越來越多留守兒童和孤兒被送到家園。加上班愛花年歲漸長且積勞成疾,身體滿是傷病。面對龐大開支與管理壓力,家園一度陷入生存危機。儘管如此,她依然沒有退縮,選擇參加各種公益活動為孩子們爭取衣服、繪本、電腦以及善款等資源。

影片截圖

全身心投入「家園」 婦人婚姻走到盡頭

由於全心投入「家園」事業,班愛花無暇兼顧自己的家庭,導致婚姻走到盡頭。不過,她對自己的選擇並不感到後悔,認為自己只是將母愛擴展至每一個需要她的孩子。

守護山區女孩堅持阻早婚倡自立自強

令班愛花沒想到地是,比籌錢更扎心的是綁在大山女孩身上的「枷鎖」。曾經有個女孩突然被改嫁的母親帶走,對方只為拿到1萬元(約1.1萬港元)彩禮而將女兒草草嫁人,這成為她心頭撫不平的傷痛。從那時起,她便格外關注女孩們的動態。再遇到類似情況時,她拼了命也要「搶」回來並勸誡「可能我們以前沒讀過書,想要找一個依靠。但是男人不是你絕對的依靠!你就是要自己強大」。為了不讓孩子們被低廉的誘惑耽誤前程,她甚至自掏腰包給住校生發「零花錢」,只為教女孩自強自愛,也教男孩擔起責任尊重女性。遇到家裡困難不能繼續上學的孩子,她就算走再遠的山路也會一一勸回來。她表示:「我們沒有依靠,讀書是唯一的出路」。

影片截圖

24年照顧逾2000名困境兒童 助300多人考上大學

24年間,有超過2000名留守兒童與孤兒在「龍萬愛心家園」長大,其中有300多人考上大學,數百人走向社會。班愛花表示,自己並非聖人,而是將全部的愛注入自己的家鄉,留給她視為珍寶的孩子,「讓那些困境里的孩子,自尊自愛地放飛他們的夢想,是我這輩子最大的責任!」