2024年7月5日,正式就任英國首相的施紀賢立下一系列經濟目標,承諾「國家復興」。惟英國《金融時報》7月4日報道,一年後,工黨已陷入內部分裂。有工黨議員不諱言,首相施紀賢「犯錯太多」。有資深議員甚至指,除非工黨在明年5月地方選舉中表現強勁,否則施紀賢可能會下台。英國財相李韻晴(Rachel Reeves)7月2日在下議院淚灑一幕更加劇了外界對工黨政府執政能力的質疑。

施紀賢當地時間星期三在國會下議院出席首相答問,為前一日在多名執政黨議員倒戈下,勉強通過的福利改革法案辯護。財相李韻晴原本在法案中提出大幅削減福利開支,來減少政府財赤,但最終在部分黨友施壓下撤回。

英財相李韻晴(Rachel Reeves)7月2日在下議院突淚灑當場。

路透社及英國《衛報》引述消息稱,李韻晴在答問會開始前,與下議院議長短暫爭執,她進入會議廳前心情已顯得不太好。英國保守黨黨魁柏丹娜更指責,「李韻晴只是施紀賢無能的人盾,他一月曾說過李韻晴將留任至下一屆大選,她真的會嗎?」

面對保守黨提出對李韻晴去留的質疑,施紀賢指著柏丹娜反擊,稱柏丹娜她就絕對不會留下,但就沒明確表態會否保住李韻晴。施紀賢隨後繼續為法案辯護,此時鏡頭拍攝到坐在他身後的李韻晴默默流淚。

《泰晤士報》指,對李韻晴和施紀賢來說,更艱難的時刻還沒到來。德意志銀行計算,英國政府在秋季預算公佈前面臨的財政缺口高達180億至320億英鎊。

英國《經濟學人》稱,受經濟增長乏力、高稅收政策及取消部分福利政策的影響,工黨的支持率已從去年7月的34%下降至現時的24%,比英國改革黨落後5個百分點。《彭博》稱,工黨政府面臨的一大難題是,政治紛擾讓選民忽略了生活中的潛在改善,而政策從規劃、實施到對經濟產生預期影響具有滯後性。

《金融時報》稱,福利改革法案勉強在下議院過關,政府原本寄望透過削減殘障福利來實現大幅節省開支,但遭後座議員強烈反對,這部分減省開支計劃已被基本否決 。據初步推算,這逆轉預計將導致財政支出增約50億英鎊,而冬季取暖補貼削減計劃的部分撤銷則可能再增加近10億英鎊開支。

施紀賢公開力挺李韻晴,但工黨內部有人稱「如果施紀賢支持李韻晴,他也會被迫下台」。AP資料圖片

雖然施紀賢公開力挺李韻晴,但據Sky News報道,工黨內部有人稱「如果施紀賢支持李韻晴,他也會被迫下台」。

報道指,目前的氣氛與2022年保守黨時任首相約翰遜被同黨國會議員逼迫下台前的情況有相似之處。

約翰遜在2019年大選中以「完成脫歐」口號贏得壓倒性勝利,起初看似不可動搖。然而自2021年起,一連串醜聞嚴重削弱其地位,包括「派對門」事件和2022年7月保守黨副首席黨鞭兼國會議員平徹(Chris Pincher)的性醜聞。

如果要推翻現任黨魁,關鍵機制是「1922委員會」。該委員會由非內閣的保守黨後座議員組成,只要15%或以上的保守黨議員向「1922委員會」主席遞交不信任信,便可觸發領導人信任投票。2022年,主席收到54封不信任信(當時保守黨議員359人,15%即54人),隨即宣布舉行對約翰遜的信任投票。

2022年6月6日的無記名投票中,約翰遜以約59.5%支持率倖存,據黨內規定,12個月內免於再次面臨信任投票。然而,隨著更多醜聞爆發及大批內閣成員辭職,議員施壓修改規則,提前進行第二輪信任投票,最終促使約翰遜於2022年7月宣布辭職。顯然,約翰遜是被自己黨內議員逼下台的。保守黨議員透過信任投票迅速行動。

而約翰遜的上位,也是用同樣手段逼迫前首相文翠珊(Theresa May)下台,繼而自己接任。當時文翠珊多次未能讓脫歐協議通過,約翰遜是最不諱言的批評者之一。他在2018年辭去外相抗議「軟脫歐」,公開指責協議背叛公投結果,將英國淪為「附庸國」。他精心利用黨內對「軟脫歐」的不滿情緒積累支持,在文翠珊失去議員信任後,立即與脫歐派同僚施壓,促成她2019年辭職。

英國兩大黨的文化相差迥異,保守黨國會議員擁有直接罷免黨魁的權力,黨內文化強調「適者生存」,領導者一旦被視為包袱即被清除;而工黨黨魁權力根基在基層黨員,領導層更替多依賴內部選舉和領導人自願辭職。即使目前施紀賢雖壓力巨大,面臨議員的強烈壓力與不滿,但工黨議員無法輕易罷免領導人。故短期內施紀賢被推翻風險有限,關鍵取決於黨內整體信心。除非基層黨員和議員同時對他失去信心,否則其位置相對穩固。

財相李韻晴的命運則完全掌握在施紀賢手中,但只要施紀賢的領導地位穩定,相信李韻晴仍將是財相的首選。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

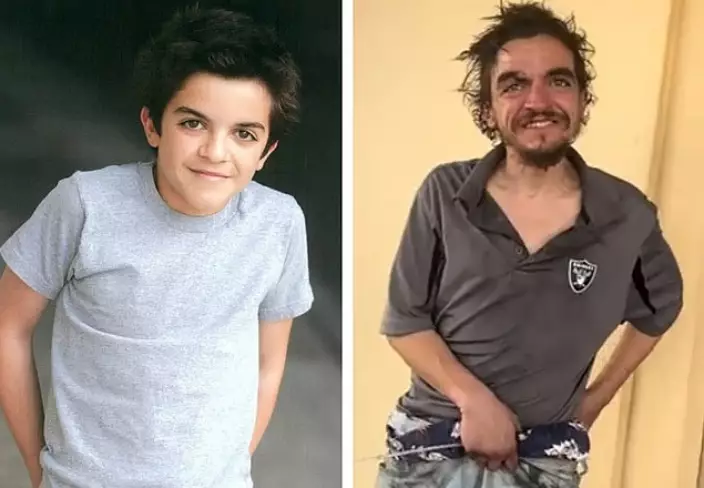

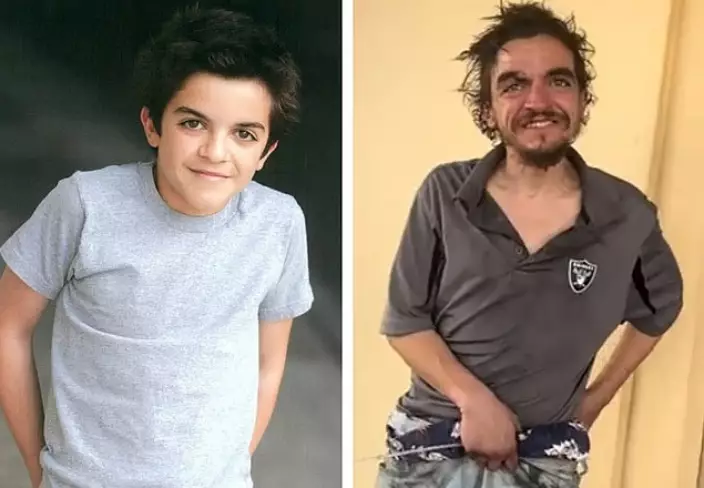

20年前入行,因2000年代參演尼克兒童頻道(Nickelodeon)經典校園劇《耐德的中學校園生存手冊》(Ned's Declassified School Survival Guide)而成名的美國童星泰勒·蔡斯(Tylor Chase),由家傳戶曉,到淡出幕前多年,近日被發現流落街頭,淪為露宿者,其慘況片段曝光後,引起大量網民和昔日同劇演員關注,發起眾籌援助。

現年36歲的Tylor Chase,退出演藝圈近15年,最近被發現他暴瘦憔悴、衣衫襤褸、外表邋遢、精神狀態異常,流落洛杉磯街頭,惟仍有人認出他,並舉機拍攝,但他仍露出笑容,拍攝的人問他名字時,他承認自己是Tylor Chase,他被問到是否曾在迪士尼頻道演出時,立即 更正回應「是尼克頻道」,惟言詞有點彷彿,身體不由自主退後和擺動,其後該人士給他錢援助。

美國童星泰勒·蔡斯(Tylor Chase),由家傳戶曉到近日被發現流落街頭。

Tylor Chase曾在2004年至2007年間,在《耐德的校園生存指南》中飾演性格外向的學生馬丁奎爾利(Martin Qwerly),當年以誇張演技和活潑形象,深受觀眾歡迎;他也曾參演「人人都恨克里斯」(Everybody Hates Chris)及電影「他不壞他是我兄弟」(Good Time Max)等影劇作品。

影片曝光後,在社交媒體瘋傳,不少粉絲感震驚,直言「看了心碎」、「太令人難過」、「荷里活真的很病態」;也有人質疑,「如果不是為了幫助他,為何要拍攝?」、「怎麼能在他最脆弱的時候錄影?他可能根本不想被這樣公開。」

有熱心網民則替Tylor Chase在網上GoFundMe發起募捐,希望協助他渡過難關,不到兩天募得1207元,但眾籌行動遭其母親婉拒要求中止,她坦言,金錢並不能真正幫助兒子,目前最迫切的是醫療層面的協助,其母無奈表示,自己曾多次替兒子準備手機與生活用品,但卻在短時間內遺失,兒子也難以自行管理服藥與生活開支,令人擔憂心Tylor Chase的身心狀況。

Tylor Chase曾飾演性格外向的學生馬丁奎爾利(Martin Qwerly)而深受歡迎。

昔日跟他同劇的演員戴文沃克海瑟(Devon Werkheiser)、琳德塞肖(Lindsey Shaw)、丹尼爾柯提斯李(Daniel Curtis Lee)也紛紛表達關切,在Podcast節目《耐德的Podcast生存指南》中談及此事。Daniel坦言,他起初很憤怒,質疑為何要拍攝別人陷入困境的樣子,「但我後來對自己感沮喪,因為我感覺無能為力」,但他相信Tylor能夠復原。Lindsey也說,「我想去跟他說話,給他愛與關懷,看著他的眼睛。我想念Tylor,非常愛他。」3名演員都承諾,會盡力協助他走上康復之路,但強調目前不是讓他參與Podcast的時機。Devon說:「現在他最需要的不是上節目,而是真正的幫助和轉變。」

在美國,曾風光一時的明星、模特兒甚至NBA球星,卻因潦倒落魄成為流浪街頭的例子也不少。

奇雲史柏西(Kevin Spacey)曾以《美麗有罪》(American Beauty)奪得奧斯卡最佳男主角。

其中,現年66歲的奧斯卡影帝奇雲史柏西(Kevin Spacey),曾以《美麗有罪》(American Beauty)奪得奧斯卡最佳男主角,但因捲入性侵醜聞,事業受重創。儘管在幾起官司中被判無罪,但他目前財務困難,生活拮据,甚至「無家可歸」。惟他早前接受媒體訪問時,又否認自己成為流浪漢,但坦言近年收入少、經濟狀況差,但強調自己有工作,「我今年幾乎全年不停地在工作,為此我心懷感激。而且正如大家所知,確實有許多人真正流落街頭、住在車上或陷入極其艱困的經濟處境,我的心與他們同在。」又補充說,「從文章內容(傳媒報道)可顯然而見,我並不是其中之一,也從未試圖暗示自己是。」

奇雲自2017年面對超過15宗性騷擾與性侵等刑事指控,部分案件進入司法程序,但他從未被正式定罪。

美國女星羅妮.威利森(Loni Willison)離婚後被發現流落街頭,在街上用手推車拾荒維生。

現年40歲的美國女星羅妮.威利森(Loni Willison),是前健身模特兒、憑好身型多次登上澳洲健身雜誌《GlamFit》的封面,甚至教導健身方法,她亦是美劇《海灘拯救隊》(Baywatch)男星 Jeremy Jackson的前妻,他們的婚姻只維持兩年,離婚後她離開演藝圈,近年持續被拍到在洛杉磯街頭推著購物車流浪。她自2016年起,她多次被目擊雙頰凹陷、掉了門牙,徒手翻垃圾桶找食物。

前NBA球星Delonte West曾被拍到在華盛頓特區街頭流浪。

另外,前NBA球星Delonte West也曾被拍到在華盛頓特區街頭流浪,衣衫不整、手持現金,神情彷彿。Delonte West曾是NBA巨星勒邦占士(LeBron James)的隊友,也曾是頂級後衛、擁有8年職業生涯,生涯累積薪金達1600萬美元,即使扣稅後仍有約800萬美元。但2008年被診斷罹患躁鬱症,並於2012年退役。2020年,他曾被發現流落街頭、靠乞討為生,達拉斯獨行俠(Dallas Mavericks,DAL)前老闆庫班(Mark Cuban)曾主動伸出援手,協助他接受治療並嘗試重建生活,但後來發現Delonte的心理病真實存在,沒辦法輕易消除,後來更再次離開治療中心,重返街頭流浪。