最近消息傳來,中國考古界再有重大發現,在秦始皇陵西側陪葬大墓發掘出一批新的珍稀文物,不但為歷史學家的研究提供最新線索,也助今日民眾了解昔日皇族的奢華文化。但其實,內地有不少考古專家、相關政府官員是不贊成大規模挖掘秦陵的。

早在2009年,當內地考古工作人員對秦始皇兵馬俑一號坑展開第三次發掘時,曾再度引發「該不該發掘秦陵」的爭論。有人主張發掘,以揭歷史謎團,並豐富中華文明內涵;甚至認為,打開秦陵之門,它將成世界上最大和最具觀賞性的博物館,有利旅遊觀光及提升中國形象。然而,反對者也有其理由,簡述如下:

一、挖掉大量封土 使地面景觀消失

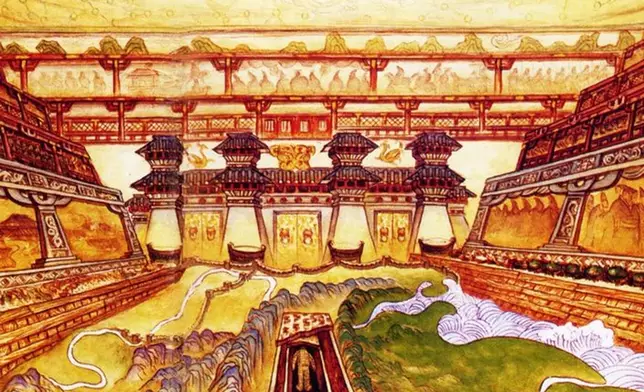

中國墳墓的結構,分為地下的墓和地上的墳兩部分。在古代,地面以上的封土區別不大,漢代以前的墓室以土坑墓為主,就是往地下挖一個深坑,放入棺木和陪葬品,再在墓口鋪上大木頭做蓋,再厚厚地覆上土。但時間久了,蓋在墓口的木頭腐朽,會容易塌方,墓室會被掉下來的土填滿,再無空隙。這種情況到了西漢之後才有改變───墓室大量改用磚頭,不易塌方。

所以,早於西漢的秦陵,難免被塌下的填土埋實,墓室內部不太可能存在太多空間。如果要挖秦陵,不像漢墓段只挖一個洞後就能直接進入墓室,而只能先挖掉大面積封土,直到挖到秦始皇的靈柩。這樣一來,秦陵巍峨的封土景觀就消失了,更何況,封土本身也是歷史遺蹟的一部分。

二、地宮極深 發掘易損土木結構

考古探測初步發現,秦陵地宮距地面約35米,相當於今日15層樓。這樣的高度立壁,如果是用石頭或磚砌成的還算牢固,如果是土壁就很容易塌方。當然可以加固,但就會改變立壁的原始形態。現實中,兵馬俑坑離地表3到5米,我們在地表圍上圍欄,不用下去也能看清楚。可是,地宮比兵馬俑坑深至少10倍,如果要看清楚,就要建造電梯樓梯,更會破壞地宮內部原有的土木結構。

三、發掘需時太長 時間成本高昂

如果用最機械的算法,不計算時間成本,不考慮實際埋藏狀況,不考慮人力物力財力,只算發掘面積的話,看看以位於陝西寶雞市鳳翔縣的秦景公一號大墓為例吧。它是是中國目前已發掘的最大的先秦墓葬。秦陵面積25萬平方米,大約是秦公大墓的50倍大,後者從1976年起整整挖了10年。那按照推算,秦陵就要挖500年。

另外,以秦陵兵馬俑作例子,俑坑總面積約21000平方米,秦陵面積大約是它的13倍,深度為它的6至7倍。兵馬俑坑前後挖了30年,才挖了大約4700平方米。然而,秦陵面積是兵馬俑坑已挖掘的總面積的50多倍,途中遇到像挖兵馬俑的特殊情況或異常需要停工的話,挖掘時間會更長。

以上的算法很粗疏,但也能說明,兵馬俑坑經過30年僅發掘了三分之一。事實上,秦俑考古隊自組建以來已經歷了三代人,任務任重道遠,十分艱鉅,需要幾代人,乃至幾百年堅持不懈地努力。挖開秦陵或許可產生達上百億的經濟效益,但秦陵挖需要的,更多是時間成本。

四、研究能力有限 後續修復不易

地宮的發掘涉及一系列勘測、鑽探、發掘、修復技術。中國沒有科學揭示土木建築陵寢先例,缺乏發掘經驗。常言,如果現代考古學家錯失一個發現,技術能力更強的後人還有機會去發現,貿然發掘,一旦因為方法或研究能力的限制而出現失誤,就會難以彌補。

加上發掘後,真的出土種類繁多的遺物,還有大量後續的修復工作。專家估計,兵馬俑目前修復完好陶俑、陶馬等,約佔總數七分之一。這僅僅是修復兵馬俑的工作量,還沒算秦陵很可能出土比兵馬俑更複雜的文物,還有需要解決的技術難關等。這是在大量發掘前要了解的條件和前提。

五、保護文物技術不够成熟

按照記載,秦陵地宮中的文物如果沒有被盜掘或破壞,肯定極為豐富。但是,彩繪、帛畫、壁畫、漆器、竹簡、陶器、木器等文物一旦被挖掘出土,保護問題將令人頭痛。當年,發掘出彩色兵馬俑時,考古人員發現,它們身上的生漆底層變化很快,一分鐘後,漆層開始起翹和龜裂,五六分鐘後就會捲曲脫落。因此,每清理一小片,就要立即採取保護措施。清理一件彩色兵馬俑往往需要大半年甚至一年。

據媒體報道指,文物即便不是絲織品等容易變質的有機物,相對不太容易變化的無機物,一直暴露於空氣中,也會生出幾十種病菌。為了攻克保護技術的難關,科技人員費盡了心力。另外,這些可移動的文物,還可以搬到博物館室內處理,可控制溫度、濕度、光度。但是,地宮遺蹟無法移走,只能就地保護。現時考古學家還沒有非常成熟的經驗和技術。

六、投資太大 人力物力不足

即使現在中國經濟條件理想,但發掘秦陵所需的人力、物力和財力也是巨大的。假如沒有充足的經費支持,工程無法啟動及長期維繫。現在中國建一個省級博物館動輒耗資上億元人民幣。好像貝聿銘設計、2006年啟用的蘇州博物館,建築面積相當於秦陵地宮的十分之一,當時的總投資已高達3.39億元。那麼,挖秦陵需要多少投資?挖好以後建造博物館又要多少投資?日常維護又要花多少錢?人力和物力的投入,更難以預料。

據指,當年三峽工程文物搶救時,曾有來自中國各地的近百支考古隊同時作業,歷經十多年只搶救出淹沒區十分之一左右的主要文物。如果發掘秦陵,按規模也需要召集中國,甚至世界的考古人員。但當時規劃在建的秦陵遺址公園,已投資了5億多元,佔地56.25平方公里,相當於七八十個故宮,這幾乎是一個城市規模,更不用說地宮了。

七、相關國際組織可能干預

秦陵是獲列入「世界文化遺產名錄」的國際著名遺蹟,聯合國教科文組織和世界遺產委員會會否出面干預對秦陵的發掘?怎麼干預也是未知數。即使最終同意,那會不會像當年埃及修建阿斯旺新水壩,由聯合國教科文組織召集20多個國家參與?如果真的國際化,考古發掘標準有衝突如何處理?如何應對一些拿走資料研究的組織?這可是不少主張挖秦陵的人沒想到的。