晚清時期名將輩出,就功績而論,漢族的首推曾國藩,至於滿蒙名將中,最出類拔萃者應屬僧格林沁。他在對抗英法聯軍、征討太平軍、剿除捻軍等戰事中屢建殊功,備受清廷器重。然而,這位曠世名帥的結局卻令人不忍卒睹,他居然被一個名不見經傳的小兵斬殺......

僧格林沁出身蒙古貴族家庭,襲封扎薩克多羅郡王。道光年間,僧格林沁進京任職,曾擔任御前行走、御前大臣、領侍衛內大臣、正藍旗蒙古都統、鑲白旗滿洲都統等職務。當時,八旗兵戰鬥力極差,爛泥扶不上柄,唯有僧格林沁統領的騎兵軍紀嚴明、戰鬥力強,讓清廷刮目相看,所以在道光、咸豐、同治三朝,僧格林沁均能得到重用。

僧格林沁肖像照(手工上色銀版攝影) 。 (蘇富比網站)

「僧王」僧格林沁作為蒙族名將,曾領兵鎮壓太平天國北伐軍李開芳、林鳳祥兩部,經大小數百戰,全部殲滅叛軍,威震海內。英法聯軍之役時,僧格林沁奉命抵禦,並在大沽口保衛戰中重創聯軍,令清廷極振奮。

僧格林沁善撫士卒、治軍嚴謹,加之他本人剽悍勇猛、不畏生死,所以被清廷倚為樑柱,也成太平軍、捻軍的噩夢。不過,僧格林沁也有自己的弱點:恃勇輕脫、不諳敵情,作戰往往只圖近利、謀不及遠,從而為最終的覆亡埋下伏筆。在清末學者劉體智著、介紹晚清京師的各種掌故《異辭錄》一書中,對僧格林沁有這樣的評價:「僧王將蒙古鐵騎,馳逐中原,可謂勇矣,而計謀不定,故無成功之望。」

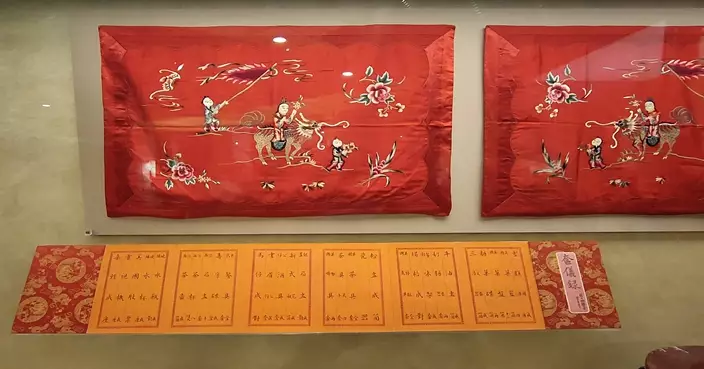

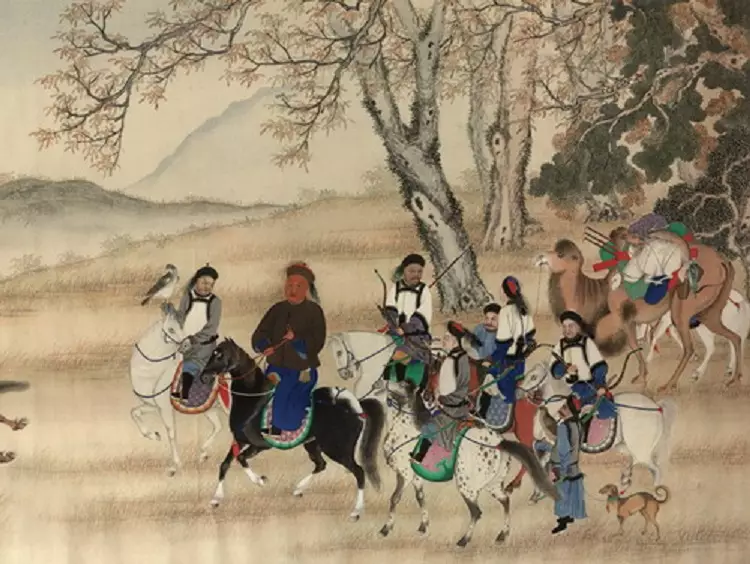

《僧忠親王行獵圖卷》。(網上圖片)

從咸豐十年(公元1860年)開始,僧格林沁奉命追剿直隸、山東一帶的捻軍。據《清史稿》數據統計,僧王打散十幾萬、收降十幾萬,又逮捕並處決太平軍統帥陳玉成、捻軍大頭領張樂行以及叛變的民團首領苗沛霖等,戰果輝煌。

張樂行遇難後,捻軍上下對僧格林沁恨之入骨,新首領張宗禹決定利用僧格林沁驕傲輕敵的弱點,採取「打圍戰術」在各地流動作戰,以誘引僧格林沁,待其師勞力竭之後,再予以殲滅。

《清史稿》亦載,清同治四年(公元1865年)五月,被張宗禹拖垮的僧格林沁,中了捻軍的誘敵之計,在山東曹州高樓寨陷入重圍。當時,僧王部隊「兵不得食」,趁夜突圍之下,只率領少數隨向吳家店方向突圍,僧格林沁在途中因受傷而墜馬,只好伏身隱藏在麥田中,希望能避過捻軍搜捕。最終,僧格林沁未能躲過這一劫,被捻軍一名16歲小兵張皮綆搜出,於麥田當中斬殺,時年54歲。

僧格林沁遇難的噩耗傳來,慈安、慈禧太后「兩宮震悼」,下詔厚葬、褒贈:「詔嘉其忠勇性成,視國事如家事。」並從優撫恤他的家屬。同時,兩宮太后又嚴令山東、安徽等地的官員嚴密緝拿殺害僧格林沁的兇手,一旦抓捕,即刻明正典刑。

慈安(左)及慈禧吉服朝服像。(網上圖片)

斬殺僧格林沁的張皮綆,不久便離開捻軍返回老家安徽省渦陽縣張樓村,用搶劫的銀兩在當地置辦田宅,娶妻生子。稍後又開設作坊,靠釀酒、販糧、賣油為生,生活相當不錯。張皮綆知道清廷正在嚴拿殺害僧格林沁的兇手,所以,從來不敢跟人講起,直到同治十二年(公元1873年)。

當時,僧格林沁遇難已有八年,但山東巡撫丁寶楨依舊尋找兇手,並派出暗探在淮北一帶刺探情報。剛巧有暗探潛入張樓村,在酒坊中聽到張皮綆醉酒後,與朋友談起斬殺僧王的事,立刻向上司匯報。丁寶楨馬上派人抓捕張皮綆,並將他押解到濟南。

張皮綆畫像。(網上圖片)

張皮綆一度想抵賴,堅稱自己吹牛,但當丁寶楨從他家中搜出僧王朝珠,張皮綆只能從實招供。清廷在看到張皮綆的供狀後,下令處凌遲極刑。同年,張皮綆在濟南被凌遲處死,時年24歲。