讀近代中國歷史,常常提到清政府「閉關鎖國」,好像在鴉片戰爭前便跟外國商人沒有像樣的貿易一般。如果是這樣的話,那麼英國人發動的鴉片戰爭也十分合理了。不過最近更多研究指出,其實在十三行下的廣州貿易曾經非常繁榮,外商也默認這一制度,直到1842年《南京條約》割讓香港及五口通商後,外商才陸續轉到香港發展。

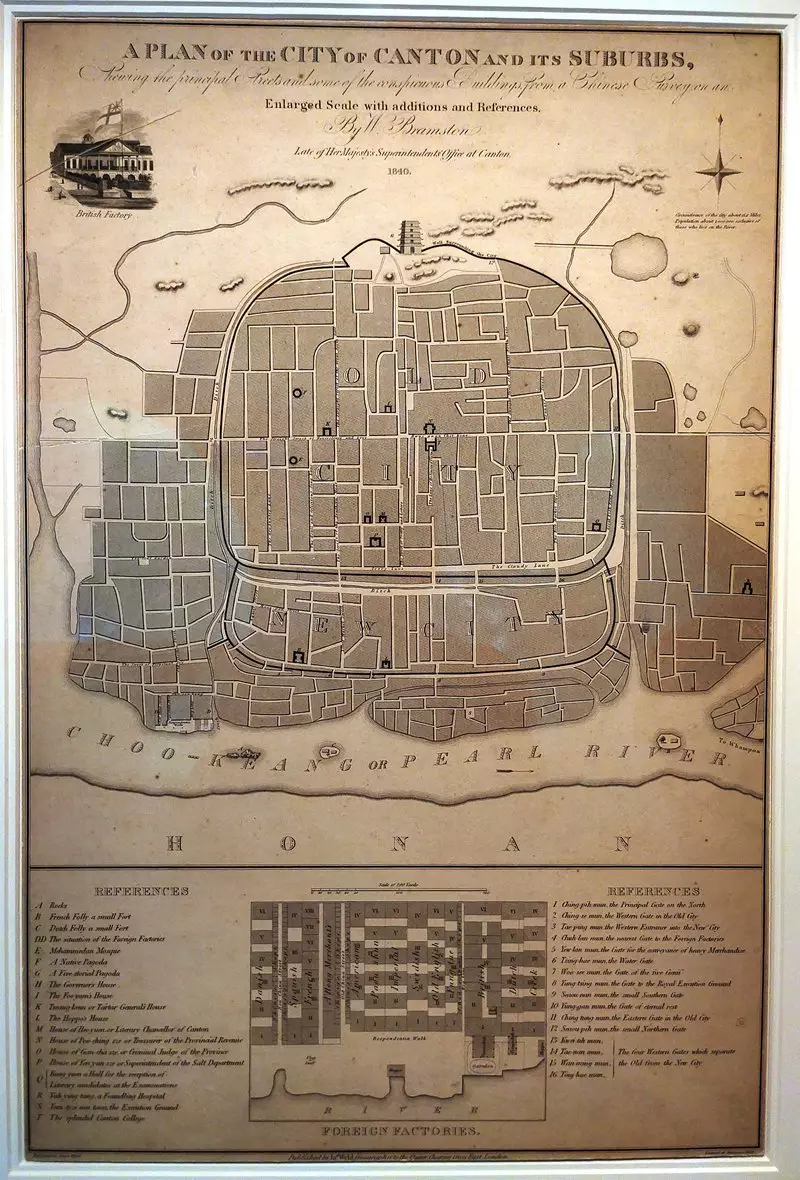

由布蘭斯通W. Bramston畫、占士‧懷爾特James Wyld (1812-1887)刻印及出版之1840年「廣州市及近郊地圖」。(資料圖片)

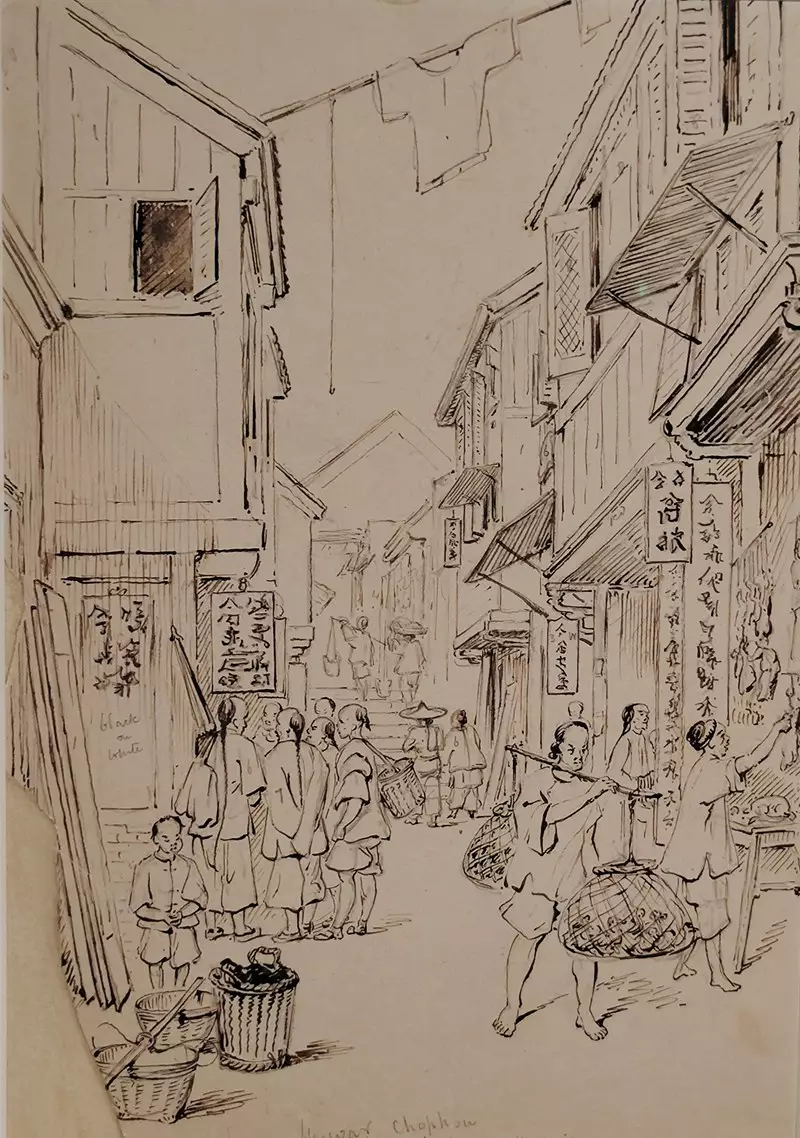

傳為喬治‧錢納利George Chinnery (1774-1852) 製之約1838年「廣州外商洋行前廣場」(資料圖片)

關於廣州十三行創立的時間, 據彭澤益《清代廣東洋行制度的起源》考證在康熙二十五年(1686年)四月,也是粵海關開關的第二年。在乾隆二十二年(1757年),清政府下令關閉廣州以外的所有通商口岸,只留下廣州進行一口通商,至1842年鴉片戰爭結束為止。因此在這八十餘年間,廣州是全中國唯一準許與外商進行貿易的口岸。為免中國人與外商接觸,清政府在廣州城外西南方佔地五萬平方米設有商館區。外商只能在商貿季節逗留廣州,而每月初八、十八、廿八,方可在一名通事(翻譯)陪同下外出兜風,但每次不得超過十人,遊畢,必須返回商館,不得在外過夜。不過根據18世紀末到19世紀中來華人的紀錄,這些規章曾歷多次改動,事實上亦無人嚴格遵守,可見實際執行情況不如條文般嚴格。

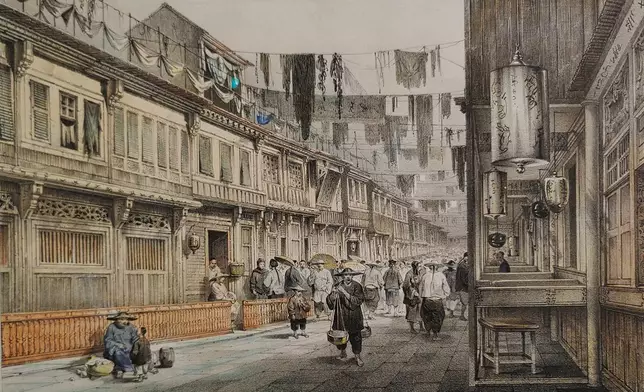

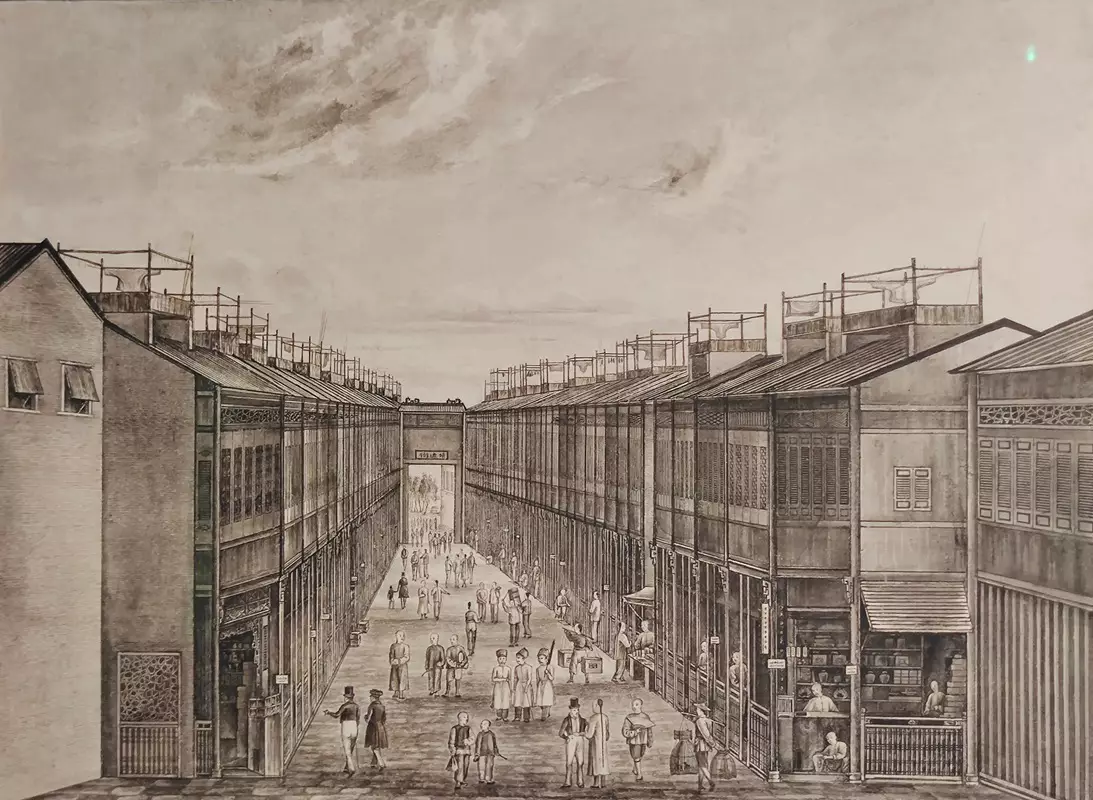

佚名繪圖之約1839年「廣州靖遠街」(資料圖片)

十三行是十三家不同行商的統稱,分別為︰義和行、集義行(荷蘭館)、保和行(新英國館)、豐泰行、隆順行(舊英國館)、修和行(瑞典館)、孖鷹行(帝國館)、寶順行、廣源行(美國館)、東生行、舊公行(法國館)及呂宋行(西班牙館)。

對了外商來說,對於商館區的了解會從臨近江濱碼頭前的廣場開始。據時人記載,廣場原來只是一條崎嶇小道,其後經過數次填江造地後,才發展成為寬闊的空地。為了一般中國人進出商館區,早期廣場四周設有欄柵。不過自從1822年商館區大火後,廣場變得開放,吸引了許多流動商販就地做些小生意,每隨一段距離便有一處攤檔,由賣熟食的,賣雜貨的、裁縫、到賣唱、雜耍,各適其適。當時的外商曾形容流動商販的繁盛是「過於嘈吵,聲浪擾人」,也由此可見雖然清政府有嚴令,但實際沒想像中嚴格,一般流動商販還是可以到商館區前的廣場擺賣,也就是今天常說的「地攤經濟」。

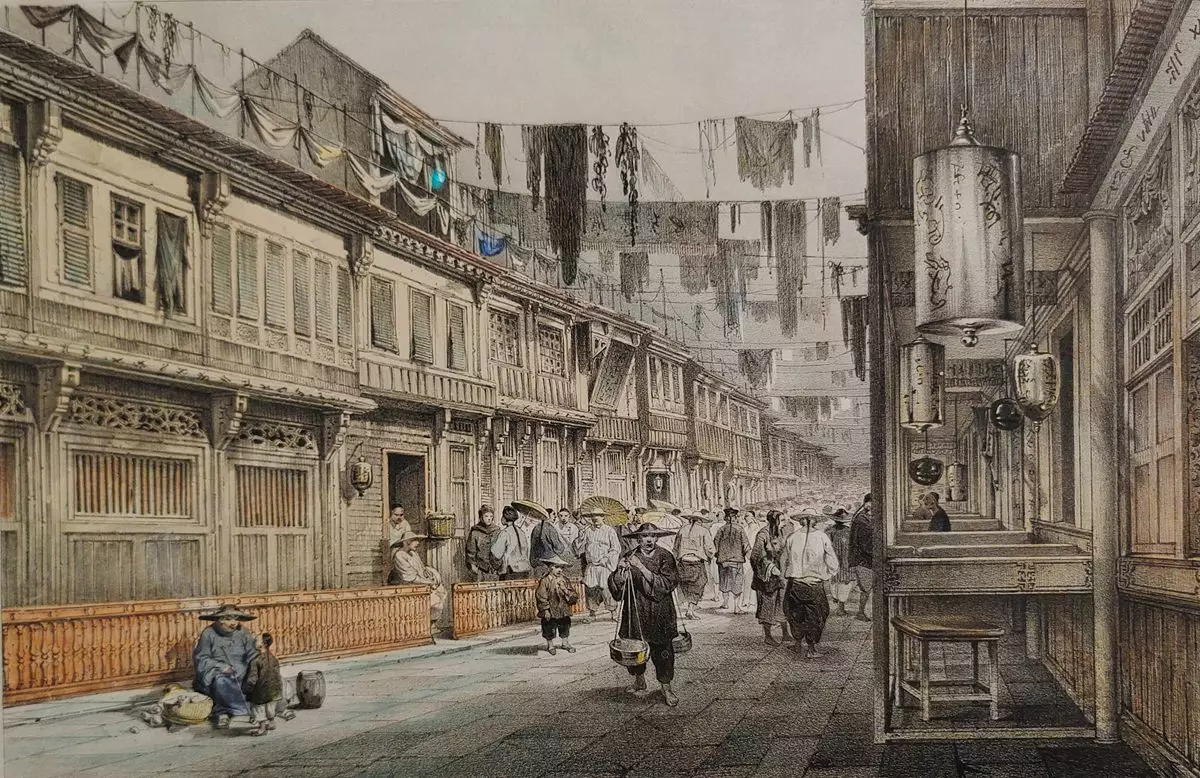

由巴化勒米‧拉偉涅Barthelemy Lauvergne(1805-1871)畫、比切博斯Bichebois(1801-1850)印製之約1840-1866年「十三行同文街一景」。(資料圖片)

商館區三條主要街道之示意圖 (資料圖片)

整個商館區由三條貫穿南北的商店街而成,自東至西依次為新荳欄街、靖遠街和同文街。據記載區內共有七十至一百間店,種類繁多,分布在橫街小巷之中,商店街道的兩頭均設有堅固的大門,到了晚上便會被鎖上。商館區附近的街道如十三行街、燈籠街和漿欄街亦有不少店舖。對於商館區的繁盛,當時外商曾說靖遠街的熱鬧可與英國倫敦的龐德街(Bond Street)可比。而且商館區售賣的中國製商品應有盡有,從瓷器、絲織品、銀器等等仿如博物館一般豐富。有外商更直言看到這新奇的商品,覺得自己像個小孩子,每一次被帶入一間巨大的玩具店,眼前每一件商品都充滿魔力!

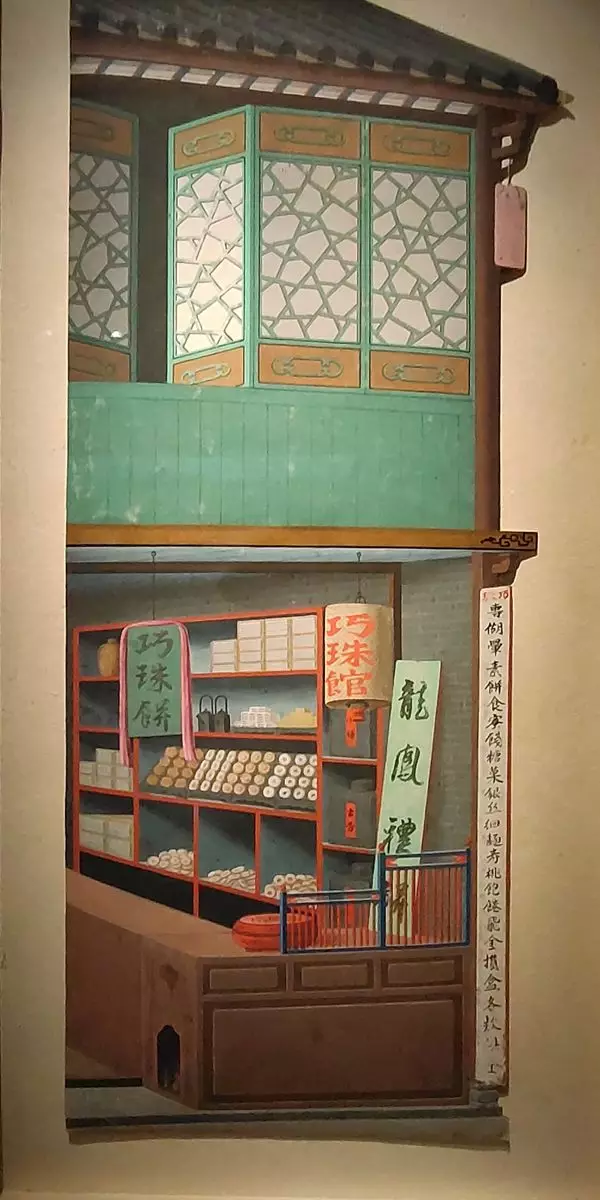

佚名繪畫之約1825年「廣州餅店」。當時商館區內店舖大致採用這種格局。(資料圖片)

商館區的街道建成於不同時間。如靖遠街是最早出現的大型商店街,也最為興旺,不少歐美商人都爭相前來採購商品運回自己國家出售或自用。至於同文街是後起之秀,在1822年商館區大火後興建,滿布售賣不同中國商品的店舖,具一定之規模。商館區內店舖的格局大致相同,小店整齊劃一排列於街道兩旁,而在廣州購物的一大特點是店舖的陳列風格,大量的商品來填滿一個小小的空間,予人震撼的感覺。

廣場上的流動商販 (資料圖片)

從當時外洋的描述來看。首先是清政府的限制沒想像中嚴格,尤其經過1822年商館區大火後,流動商販可到商館區前的廣場販賣,為外商提供更多選擇。另外是外洋在十三行時代也能夠購得所需中國商品,並且默認該運作規式。