越南、巴基斯坦、古巴、蒙古國、老撾……一個月左右的時間,來自8個國家和地區的領導人陸續訪華,其中一半是亞洲國家,還有不少是中國的近鄰。央視旗下公眾號「玉淵譚天」發文分析,亞洲國家互動如此頻繁,不是巧合,在這波中國主場的「外交熱」中,除了密集行程,還有很多亞洲國家經濟的亮點,蘊含著機遇的方向。

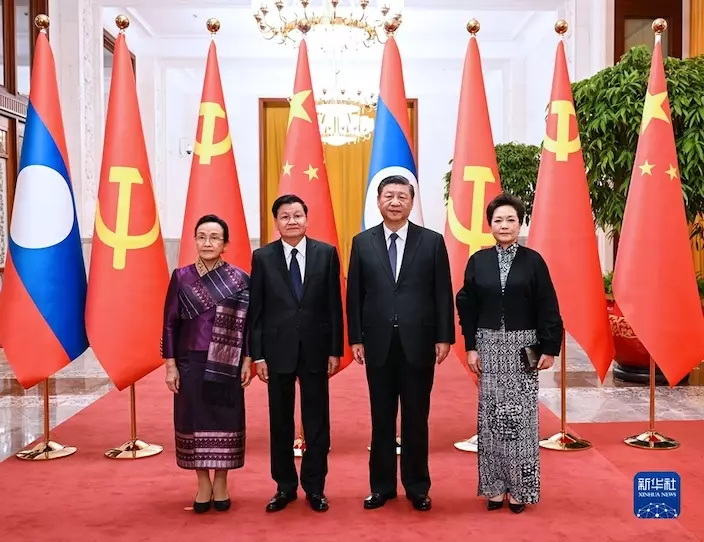

11月30日,中共中央總書記、國家主席習近平在北京人民大會堂同老撾人民革命黨中央總書記、國家主席通倫舉行會談。

機遇是什麼?

在今年全球經濟低迷的情況下,不少亞洲國家展示出了韌性,經濟增速位居世界前列。根據預測,2022年全球經濟增速最高的主要經濟體將來自亞洲。

而剛剛訪華的幾個亞洲國家,雖然經濟體量不算大,但今年的經濟增長也都有亮點:今年第三季度,越南經濟增速高達13.7%,蒙古國今年第三季度經濟同比增長3.7%,創下2019年以來的最大增幅。

IMF今年10月更新《亞太地區經濟展望》。

在國際貨幣基金組織(IMF)最近更新的《亞太地區經濟展望》中,開篇有這樣一句話:在日益黯淡的全球經濟中,亞洲是一個相對的亮點。

這個黯淡,說的是全球有約三分之一的經濟體將陷入經濟衰退。亞洲創造出這樣的發展機遇,不容易。當前能阻滯亞洲復蘇的問題實際不少:衝突和緊張的地緣形勢,糧食、能源、債務多重危機同時顯現,扭曲國際准則的脫鈎斷鏈論。

但亞洲仍能率先復蘇,是因為亞洲身處於一個能守住機遇且相對安全的發展環境。

在今年出現更為複雜的國際安全博弈的情況下,發展還能否成為共識,這對許多國家和地區來說成為了一個問號,但亞洲地區的絕大多數國家卻很堅定,始終抓住了「發展」這一主要矛盾,消化了「地區爭議」這一次要矛盾,一切問題不說迎刃而解,至少不會跑偏。

就在各國訪問中國期間,美國副總統又跑到了東南亞,美國還派出軍艦在南海進行所謂「航行自由」行動,想在亞洲內掀起風浪。亞洲一些國家在南海問題上存在爭議不假,但南海問題也是看待亞洲國家發展共識的試金石。

就在不久前,中國與東盟國家發表聯合聲明,強調在《南海各方行為宣言》簽署20週年之際,各方將「繼續保持自我克制」,其中就包括訪華訪問的越南和老撾。

當其他地區在安全利益上糾纏不清之際,大部分亞洲國家選擇在最大程度上保持共識,守護穩定的發展環境。

哪怕是安全環境相對複雜的中亞地區,這樣的共識也成為一種默契。有兩個亞洲國家在同時加入上合組織時,曾有過一個表態,不會將兩國70多年來久久未決的邊境爭端帶進上合組織。

今年上海合作組織成員國元首理事會第二十二次會議在烏茲別克斯坦舉行。

結果就是,把安全邏輯凌駕於發展邏輯之上的歐元區國家,有約一半預計會在2023年面臨經濟衰退。相反,抓住地區發展這一主要矛盾的亞洲,則繼續成為了世界經濟難得的星光。

西方國家把安全的邏輯凌駕於發展的邏輯,這不稀奇,從幾十年前他們就在這麼做,更是沒少在亞洲地區施展,這也是讓很多亞洲國家能夠形成共識的一個很大因素。

進入21世紀以來,東亞是世界上發生地區爭端最少的區域之一,也是經濟增長速度最快的區域。與之對應的,是全球經濟格局的變化。

過去20年間,在三大全球經濟板塊中,亞太板塊佔全球GDP的比重從約27%上升到了37%。美國則從30.5%下降到了24.1%,歐盟從26.5%下降到了17.9%。

在此番越南和老撾與中國領導人的會談中,相比總共提了5次的「安全」,「發展」這個詞提了33次。以發展為引,以安全為基,找尋機遇的方向就不會走偏。

文章認為,機遇正是來自亞洲相對和平的發展環境,「亞洲奇跡」也正是由此應運而生。「奇跡」的難得之處就在於,在新冠肺炎疫情和地緣安全問題的衝擊下,仍能保持韌性和活力。

最近,許多其他大洲的國家都在向亞洲尋求合作。最突出的,當屬法國,今年不僅參加了亞太經合組織(APEC)第二十九次領導人非正式會議,法國總統馬克龍還用多種語言發推文稱要「共同建設」這個地區。

法國總統馬克龍在亞太經合組織工商領導人峰會上發表講話。

法國的訴求,也很直接,聯合亞太地區應對供應鏈中斷——當前世界面臨的最大難題之一。世界經濟論壇報告中有這麼一句話:西方不習慣向他人學習。但一年來從應對危機到解決危機,事實已經證明歐洲需要向亞洲學習,因為亞洲具備從危機中快速恢復以及不斷發現新機遇的能力。

2008年的金融危機是觀察的一個關鍵坐標。在當年金融危機重創美國和歐洲之時,只有亞洲經濟總體增長依然保持積極。

危機後的10年里,亞洲市場以十分驚人的速度發展,2018年亞洲貢獻了全球經濟增長的近三分之二。但一個重要變化是,亞洲製造大國製造的商品也正更多地在當地被消費,亞洲新興經濟體開始降低對西方發達國家市場的依賴。

亞洲的心得,可以用這樣一句話形容:相通則共進,相閉則各退。亞洲自貿協定的數量已經佔到了全球自貿協定的一半。亞洲近60%的貿易都發生在鄰國之間,其相互聯繫正在越來越密。

當前,作為歐洲的主要製成品供貨商,面對新冠肺炎疫情、俄烏衝突之下的全世界供應鏈問題,亞洲也只是有波動但無大礙。最直觀的就是看交貨時間。中國、印度尼西亞、印度和泰國的交貨速度比全球平均水平要快。

2022年11月,中歐班列東通道累計通行突破2萬列。

這背後是紮實的經濟結構,以及轉型升級中,不斷釋放的新增長動力。聯合國工業發展組織的一份研究顯示,東亞和東南亞的一些國家已經在最初通過勞動密集型的製造業站穩腳跟後,開始不斷向技術密集型製造業這一目標轉型。

過去20年間,低技術製成品在亞洲製成品出口總額中的份額不斷下降,東亞和東南亞出口最多的行業已經囊括了電信、化工、機械和電器、汽車等行業。

新冠肺炎疫情期間,中國和越南正是憑借強大的製造能力,躋身全球最成功新興經濟體。

至於越南未來會不會逐步取代中國製造的地位?實際情況是,亞洲的發展邏輯不是非此即彼那一套。越南不僅不是取代中國,反而跟中國聯繫越來越密。

以越南出口較多的兩類產品,電子產品及配件和機械製造為例,越南的生產很大程度上依賴從中韓進口的生產設備、零部件和原材料。換句話說,越南出口越多,從中國進口就要越多。

這也是為什麼中國是越南第一大貿易逆差國,並且不斷加大對越南投資。今年前10個月,中國對越南的直接投資總額在對越投資的103個國家和地區中已經增至第四,僅次於新加坡、日本和韓國。

回望亞洲一路的發展歷程,絕大多數亞洲國家不斷挖潛機遇,並沒有按照一種標準,走模式化的道路,反而是在走出各自道路的過程中,自主性越來越堅定。

文章就反問,發展模式沒有標準答案,反觀一些主動或者被動選擇所謂普世模式的國家,現在的發展機遇又有多大?

至於機遇要如何挖潛?

亞洲已經是全球經濟最具活力的增長帶。對這句話,也要從兩個方面來理解,就具體國家來看,當前,GDP排名世界前20的國家和地區中,亞洲國家,只佔到了5個。

從發展程度來看,僅G7國家就佔到了世界GDP的40%,發達國家依舊佔到了世界GDP的56%——亞洲,仍主要由發展中國家組成。簡言之,亞洲國家的平均發展水平並不高。

木桶的容量取決於最短板,經濟發展也是如此,而亞洲經濟薄弱的短板在最不發達國家身上。根據聯合國的標準,全球46個最不發達國家當中,有9個在亞洲。剛剛訪華訪問的老撾,就是其中之一。

老撾人口只有700多萬,經濟總量大約200億美元,規模和中國的一個地級市相當。但就是這樣一個國家,仍然挖掘出了一條通向機遇的通道。今年,老撾的一項經濟指標在全球範圍內都稱得上亮眼。

根據IMF最新世界經濟數據整理了一份過去10年各國貨物出口變化量平均值,發現,老撾衝到了前50。

作為東南亞唯一一個內陸國家,老撾被崇山峻嶺圍繞,交通運輸極其不發達,卻在世界出口貿易的榜單上躋身前列,巨大的反差背後,正是一次補齊短板的「逆襲」。

變化出現在過去一年,老撾的發展中出現了一個從來沒有過的變量——第一條電氣化鐵路。這就是去年正式建成通車的中老鐵路,也是「一帶一路」倡議提出後,首條以中方為主投資建設、與中國鐵路網直接聯通的國際鐵路。在此之前,老撾境內的鐵路總里程是4公里。

2021年10月15日,「瀾滄號」動車組通過中老友誼隧道內的兩國邊界。

變化是翻天覆地的,中老鐵路開通僅一年,貨運量就突破1000萬噸。

巨大的增長空間帶來的是,老撾極有可能在2026年從最不發達國家「畢業」。根據世界銀行的報道顯示,從長遠來看,老撾的總收入增長將高達 21% ,這個數據,放眼整個東南亞都是很亮眼的。

老撾的秘訣,是發展基礎設施。

通過基礎設施建設釋放發展潛力,也是亞洲國家補齊短板的方式之一。越是人口稠密的國家和地區,基建所能發揮的公共效益也就越大,而東南亞國家的人口稠密程度,甚至比中國還高。

亞洲國家並非不知道這個道理,但一直基建薄弱,一方面是西方殖民時期並沒有真正留下什麼,同時也是因為這些國家大都地形複雜。僅中老鐵路,就穿了167座隧道,架了301座橋樑,工程量相當於半座港珠澳大橋。

2021年7月5日,中老鐵路最長橋樑蓬通特大橋竣工。

中國為什麼要費這麼大力氣?答案藏在細節裡。

翻看最近中泰兩國和中老兩國分別發佈的兩個聲明,相隔12天,卻有一個詞,默契呼應,中老泰聯通發展構想。

實際上,中老鐵路向南延伸,正是中泰鐵路。這條從老撾出發的機遇延長線,沿途穿過泰國的一些自由貿易區,抵達泰國首都曼谷,目前正在建設。

中國-老撾-泰國鐵路線。

再往前看,還有一個細節被很多人忽略。開啓本輪訪華熱潮的首個國家,是越南。在中越發佈的聯合聲明中,有一項,被放在了具體合作的第一項,中越並軌,這意味著越南鐵路開始全面跟中國接軌。

說到這兒,一條橫貫亞洲的鐵路動脈,泛亞鐵路的骨幹路線,拼圖正在越來越完整,機遇也將能順著鐵軌串聯起更多的地區。

泛亞鐵路網。

這條線路,從雲南昆明出發,西線連接緬甸,中線連接老撾、泰國,東線連接越南,幾乎貫通東盟國家,再連接上中歐班列,就會形成新亞歐大陸橋,最終將徹底改寫亞洲內陸國家在全球貿易中的參與方式。

於亞洲而言,能代表亞洲利益的,只有亞洲,繼續團結彼此,主導自身命運,才能真正補齊短板。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **