最近一則甲午沉艦「靖遠艦」出水文物的消息,讓我腦海一下子回到遊戲《提督之決斷》中,艦隊決戰的熱血沸騰畫面。在2022年8月至10月下旬,山東省水下考古研究中心聯合中國國家文物局考古研究中心、威海市地方文博機構開展了「靖遠」艦遺址水下考古調查工作。此次2023年3月發掘確定了沉艦鍋爐艙、艏彈藥艙、艉彈藥艙的位置,基本摸清沉艦殘骸的整體情況,共出水各類文物200餘件,包括一枚完整的210mm主炮炮彈,嘗試還原那段英雄事跡。

甲午沉艦「靖遠艦」出水文物現場 (網上圖片)

「西洋各國,以舟師縱橫海上,船式日新月異。臣鴻章此次在煙臺、大連灣,親詣英、法、俄各鐵艦詳加察看,規制均極精堅,而英猶勝。即日本撮爾小邦,亦能節省經費,歲添巨艦。中國自十四年(指光緒十四年,即1888年)北洋海軍開辦以來,迄今未添一船,僅能就現有大小二十餘艘勤加訓練,竊慮後難為繼。」這是1894年5月,李鴻章校閱北洋海軍後,向朝廷提出的奏報。自西方殖民主義者成功「炮艦」入侵亞洲各國後,一方面西方列強加速海軍之建設,另一方面是亞洲各國無不節衣縮食,拼湊出寶貴的經費用於海軍建設,這促使前無畏艦時代(1880年代末期至1905年期間建造的戰艦的統稱),海軍技術發展一日千里,很多戰艦甚至未服役經已過時。在這樣的時代背景下,在1888年正式成立的北洋艦隊,即使有「亞洲第一」及「世界第四」之稱的美名,實際戰鬥力還剩下多少呢?面對日方處心積慮,北洋艦隊匆匆投入到戰場,結果在1894年黃海大戰中落敗,事後更有「炮彈摻沙」等污名,只得從考古發現作出最公證的判決。

紅圈是「靖遠艦」沉船所在位置 (網上圖片)

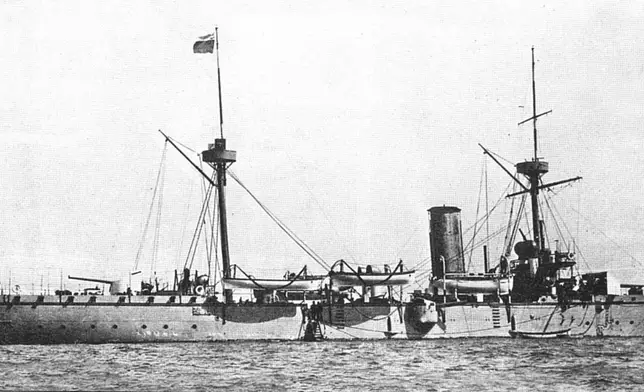

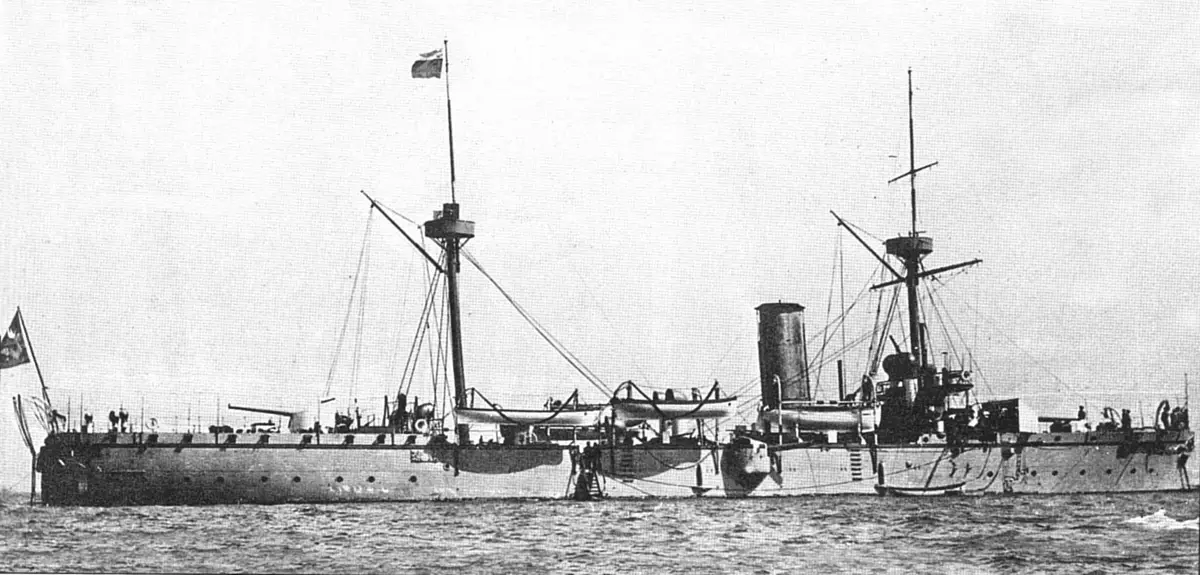

再說說靖遠號在北洋艦隊中的角色,可不比定遠號及鎮遠號兩艘鐵甲艦差。靖遠號屬於致遠級防護巡洋艦,出自英國阿姆斯特朗-惠特沃斯公司埃爾斯維克造船廠,同級艦則有致遠號。靖遠號在1885年10月20日動工、1886年12月14日下水及於1887年7月9日服役。

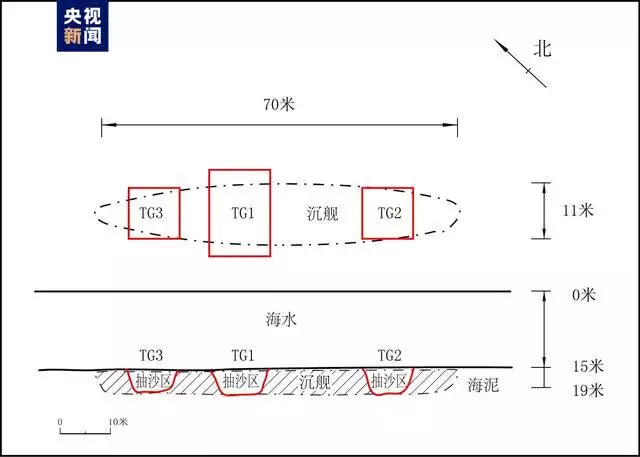

考古專家在發掘中確定了沉艦鍋爐艙、艏彈藥艙、艉彈藥艙的位置,基本摸清沉艦殘骸的整體情況。(網上圖片)

艦長82米、寬11.58米、吃水4.6米。排水量2300噸,額定乘員204-260人。動力部分,主機為兩台霍索恩(R&W Hawthorn)臥式三段膨脹式蒸汽機,最大航速18.5節(34公里每小時)。武器方面,當時的防護巡洋艦的主炮方案普遍選擇裝備少量的10英寸(254毫米)炮,而本艦是防護巡洋艦中率先採用了以較小口徑換取更多數量的火炮佈置方案(210毫米,約8英寸)。主炮為3門克虜伯後膛炮,副武器為兩門6英寸(152毫米)炮,分別安裝在艦體兩舷的耳台上。此外艦上的輕武器包括8門哈乞開斯57毫米6磅速射炮,兩門哈乞開斯47毫米3磅速射炮,以及8門1磅炮,以及6挺加特林機槍等等。

靖遠艦,攝於1887年樸茨茅夫港附近。(網上圖片)

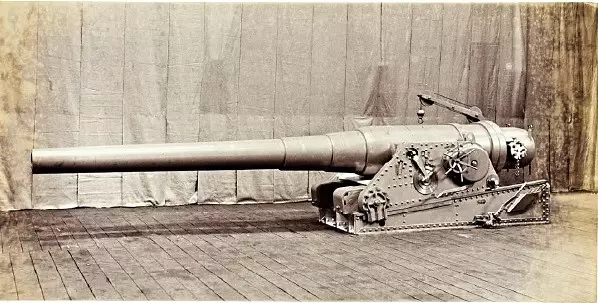

關於靖遠號既由英國生產,為何配備德制克虜伯後膛炮呢?緣於英國雖然擁有當時領先世界的海軍技術,但李鴻章本人對於德國技術情有獨鍾,北洋艦隊有多艦即由德國伏爾鏗造船廠所製造。為了便於管理,所以決定在英艦上也採用克虜伯(Krupp ) 210mm後膛炮。該炮倍徑為35倍徑,所以德方稱為210mm L/35炮,使用的國家還包括阿根廷海軍、丹麥及荷蘭海軍,以及甲午海戰後隨被俘艦船而為日本聯合艦隊所採用,並參加日後之日俄大會戰。

克虜伯210mm L/35炮 (網上圖片)

在1894年中日黃海大戰中,靖遠號曾與定遠、鎮遠及來遠4艦對抗日軍9艦。經過數個小時的混戰,靖遠號中彈100多發,水線多處中彈,大量進水,艦上多處起火。1894年11月21日,隨著旅順失守後,日軍隨即展開對北洋艦隊最後的根據地威海衛展開圍攻。1895年7日07時,聯合艦隊企圖在日間強攻威海衛,北洋艦隊殘存的鎮遠、靖遠、廣丙號積極應戰,迫使日艦退去。2月9日日艦再次進攻,丁汝昌在靖遠號上升起將旗,與平遠號一同前出至日島附近海面,配合劉公島炮台對日艦射擊。戰鬥中丁汝昌站在艦艏210毫米主炮旁的露天甲板上,稱「炮彈不會因為我是提督而不打我」,以此鼓舞官兵士氣。日軍調用早前佔領的南幫鹿角嘴炮台炮擊靖遠號,09:18命中兩發240毫米炮彈,從左側擊穿露天甲板,炮彈穿過艦體後從艦艏右舷附近的水線下部位穿出,造成兩個破洞。09:34靖遠號艦艏開始下沉。艦上官兵雖然奮力搶救,依然無法阻止進水,最終擱淺於威海灣內,艦體右傾,艦艉翹起。見突圍無望,丁汝昌下令擊沉各損傷艦艇,以免資敵。9日,廣丙號用魚雷擊沉坐沉狀態的靖遠號,剩餘還露出水面的艦體徹底沒入水中。

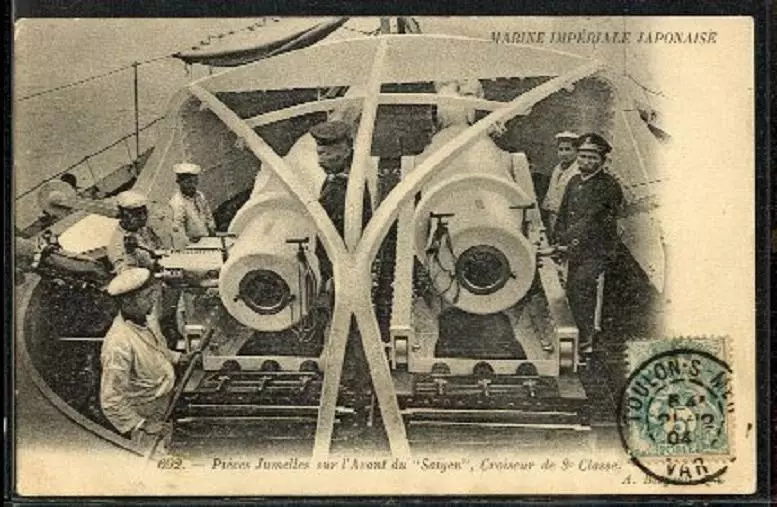

隨著日軍在甲午戰爭俘虜若干清艦,克虜伯210mm L/35炮也隨即在日軍服役。(網上圖片)

對於北洋沉艦的打撈工作,據山東省水下考古研究中心副主任王澤冰表示,早在2018年到2022年,該中心圍繞威海灣甲午沉艦課題開展了系列水下考古調查和發掘工作,先後有2000多件文物出水,亟待保護修復。與田野考古出土文物不同,海洋考古中發現的文物長期浸泡在高鹽高壓的環境中,出水後要第一時間進行脫鹽處理,文物保護和修復任務繁重。

山東省水下考古研究中心副主任王澤冰 (網上圖片)

據說「靖遠」艦出水文物以金屬品居多,要通過清洗、除鏽、脫鹽、緩蝕、封護處理等步驟進行保護性修復。當時又以脫鹽過程最為耗時,短則幾個月,長則一年甚至更長時間才能完成。金屬尤其是鐵化學性質活潑,容易在脫鹽過程中產生新鏽,讓這項工作更具挑戰性。

出水的210mm完整炮彈 (網上圖片)

目前,「靖遠」艦出水文物一部分被放在山東省水下考古研究中心實驗室進行保護性修復,另一部分體量大的炮彈被保存在中國甲午戰爭博物院。在「靖遠」艦遺址發掘過程中,最重要的發現是1枚210mm克虜伯炮彈,也是迄今為止水下考古發現和打撈出水的口徑最大的炮彈。王澤冰表示,考古人員還發現兩箱完整的哈乞開司37毫米炮彈,以及多枚電發火管。據史料記載,北洋海軍只有「致遠」「靖遠」等戰艦裝備了使用電發火管的電控火炮齊射系統。

這次出水的文物以炮彈及生活物品為主 (網上圖片)

出水文物還原了許多戰爭細節。考古人員在現場發現大量彈殼,說明當時戰況比較激烈,北洋海軍對外曾進行過英勇反擊。未擊發的炮彈普遍結構完整,都是原裝進口,比較先進,從側面佐證「炮彈摻沙」的傳說並不符合史實。