心臟病是僅次於癌症的第二位致命殺手,死亡率近年呈上升趨勢。冠心病患者在完成冠狀動脈搭橋手術後,患上心血管疾病的風險仍比一般人高,因此,維持理想血脂水平對病人的心血管健康很重要。中文大學醫學院及威爾斯親王醫院心胸外科團隊,進行全港首個針對冠狀動脈搭橋手術後病人膽固醇水平的長期研究,結果顯示,低密度脂蛋白膽固醇和非高密度脂蛋白膽固醇的增加幅度,可獨立預測病人術後的長期心源性死亡風險。研究已於國際醫學期刊《JTCVS Open》上發表。

中大外科學系心胸外科做主任黃鴻亮教授。

病人須持續管理血脂水平:

點擊看圖輯

病人李先生告誡病友,定時吃藥,積極做運動、減少肥膩及重鹽重油的攝入。

中大醫學院及威院心胸外科團隊,左起:外科學系心胸外科做主任黃鴻亮教授,病患者李先生,心胸肺外科顧問醫生郭慧婷,心胸肺外科駐院醫生林諾賢。

中大醫學院外科學系心胸外科組主任黄鴻亮表示,目前香港遵循歐洲心臟病學會採用較嚴格的膽固醇水平指引、即低密度脂蛋白膽固醇低於 1.8 mmol/l,但實際上能夠達到該標準的患者比例很低。

威院心胸肺外科駐院醫生林諾賢醫生。

威院心胸肺外科駐院醫生林諾賢指,血脂水平有助預測病人在接受冠狀動脈搭橋手術後的心源性死亡或心臟不良事件風險。由於最理想的低密度脂蛋白膽固醇水平是維持2.3mmol/l以下,因此建議病人術後須採用較高劑量的他汀類藥物治療。研究亦發現,當中 37.2%病人的低密度脂蛋白膽固醇水平未能達標,病人須持續管理血脂水平。

威院心胸肺外科顧問醫生郭慧婷。

病人李先生表示,曾在踏單車時有輕微痛感,但不嚴重,有一晚突然發病,形容「好似有重物壓在心口一樣咁痛。」李先生接受冠狀動脈搭橋手術之後康復不算辛苦,住了一個星期醫院。李先生告誡病友,定時吃藥,積極做運動、減少肥膩及重鹽重油的攝入。

病人李先生告誡病友,定時吃藥,積極做運動、減少肥膩及重鹽重油的攝入。

威院心胸肺外科顧問醫生郭慧婷表示,冠狀動脈搭橋雖是複雜的大型外科手術,但只要妥善控制膽固醇水平,絕大部分病人在術後10年內都不會因心臟原因而死亡。

中大醫學院及威院心胸外科團隊,左起:外科學系心胸外科做主任黃鴻亮教授,病患者李先生,心胸肺外科顧問醫生郭慧婷,心胸肺外科駐院醫生林諾賢。

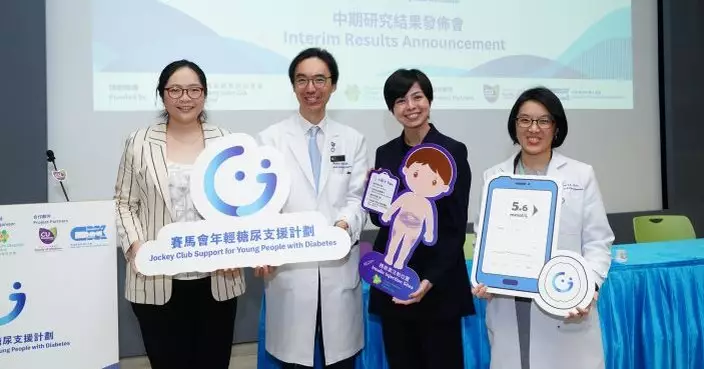

本港有逾2.2萬名兒童患閉症患者,近年更呈上升趨勢。中大醫學院聯同衍生公司「微識生物科技診斷有限公司」(MicroSigX)推出全球首創「多界別微生物技術」,透過檢測腸道微生物,檢測兒童患上自閉症的風險,有助及早介入及支援相關家庭。中大下月將與非牟利團體合作,為200名1歲半至4歲有疑似自閉症特徵的合資格兒童提供免費檢測。

中大醫學院與MicroSigX突破性檢測技術及早識別自閉症項目啟動儀式。中大提供

目前全球自閉症新發病例有不斷上升趨勢,每年新症是20年前的4倍。由於不少兒童屬懷疑個案,需轉介專業人士診斷,輪候過程難免感徬徨,故醫學界急需有效方法識別風險,讓較高風險群組及早確診,並助排除低風險個案,減少家長不必要的焦慮。

中大醫學院開發全球首創的「多界別微生物技術」,揭示自閉症兒童的腸道微生物發展較同齡同性別兒童落後,相關研究成果2024年於國際期刊《自然—微生物學》發表。

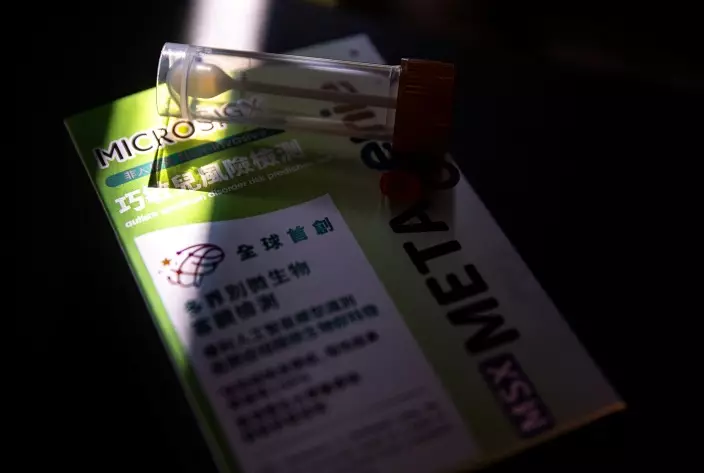

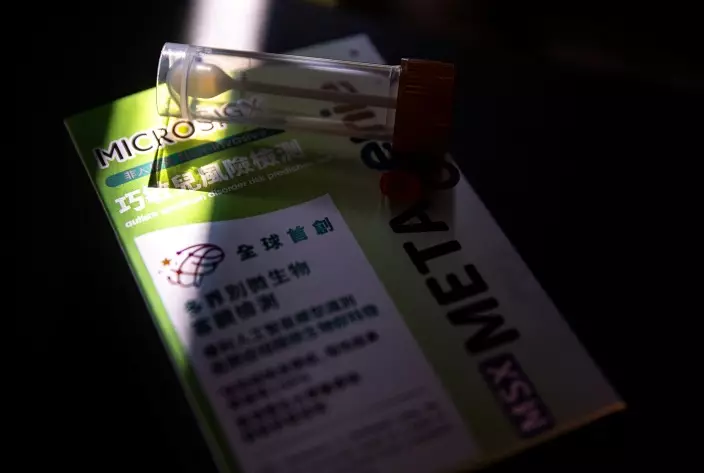

中大醫學院副院長(研究)兼裘槎醫學科學教授黃秀娟表示,透過量度少量糞便樣的腸道微生物群特徵,包括細菌、古菌、真菌、病毒、微生物基因及代謝途徑等,再使用經驗證的人工智能模型,便可計算出自閉症風險評分 。有關專利技術已於2024年獲美國食品藥物管理局「突破性設備認證」,認可為全球創新且具潛力成為未來的自閉症輔助診斷工具。

MSX Metagenie®專利技術已於2024年7月獲美國食品及藥物管理局的「突破性 設備認證」,認可為早期識別兒童自閉症風險領域上達全球領先水平。中大提供

中大醫學院精神科學系教授陳秀雯指,此檢測工具可協助排除自閉症低風險個案,準確率達95%,消除家長的疑慮,亦有助將醫療及社會資源集中處理高風險群組。

這項非入侵性診斷方案,已成功獲政府「產學研1+計劃」撥款支持,將科研成果轉化落地及進軍國際市場,計劃於內地及美國申請註冊,有望讓更多人受惠。

中大醫學院和MicroSigX將於明年1月與非牟利團體合作推出試點項目,為200名年介18個月至4歲、表現出疑似自閉症特徵但尚未確診的學前兒童,提供免費「多界別微生物技術」(MSX Metagenie®)檢測,家長可短訊9495 1894登記查詢。

創新科技及工業局局長孫東在儀式上表示,MicroSigX 的技術建基於InnoHK資助的「香港微生物菌群創新中心」的科研成果,樂見轉化為市場應用。中大提供

中大內科及藥物治療學講座教授陳家亮表示,有關技術已經過逾10年的科研,試點項目會優先向經濟能力有困難的家庭提供,冀明年第3季推出至市場,給有需要市民選擇,定價會是大眾可負擔水平,長遠期望服務可擴至香港以外,包括大灣區以至世界各地。

另中大醫學院亦將成立「自閉症譜系中心」,建立系統性課程面向社區醫療專業人才,目的是普及有關自閉症多様性的評估和醫社家教支援的循證模式,以至創新醫療發展的實用知識。

(左起)中大醫學院精神科學系教授陳秀雯、中大卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮及中大醫學院副院長(研究)兼裘槎醫學科學教授黃秀娟。中大提供