經過第二次鴉片戰爭戰敗後,清廷終於意識到與西方軍事實力的差距,開始嘗試建立一支現代化海軍。1861年4月,英國人赫德向恭親王建議講買英國軍艦,用以進攻太平軍。此建議最終得到清廷所接納,為晚清一連串採購外國軍艦拉開序幕。只可惜該次事件最終落得鬧劇收場,清廷花了巨款卻得到一支不受控制的艦艇,雙方最終不歡而散,史稱「阿思本艦隊事件」。

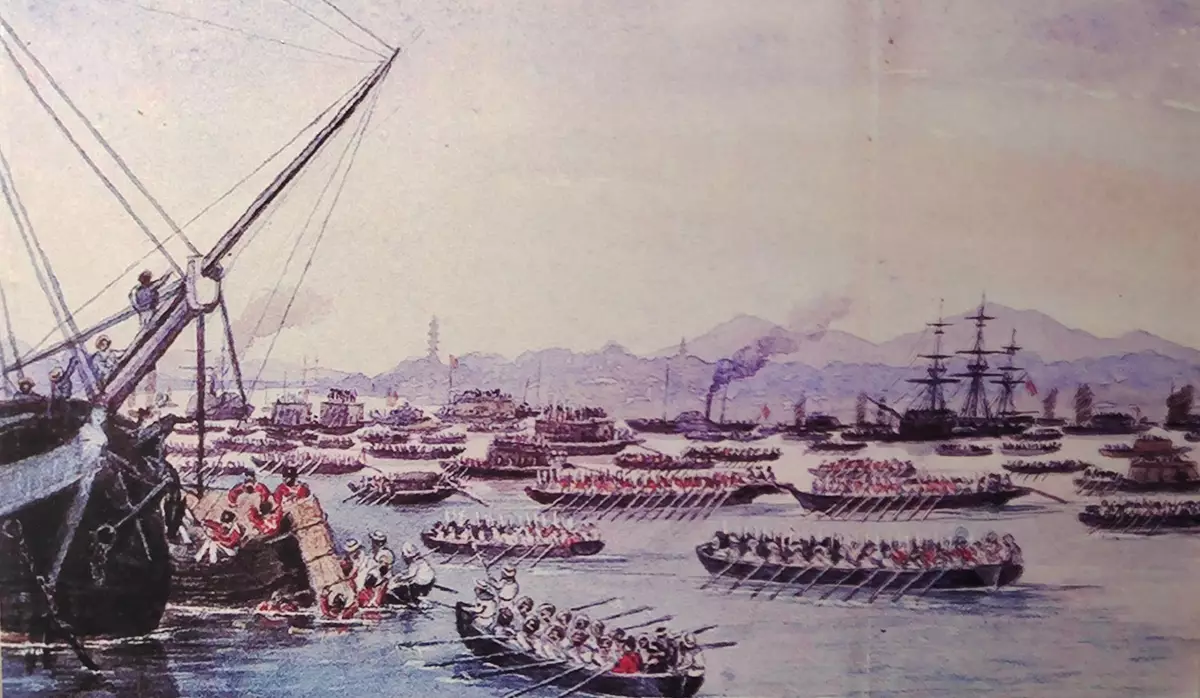

二次鴉片戰爭的失敗使清廷終於明白到自身海軍實力不足的事實。圖為第二次鴉片戰爭中被英法聯軍攻陷的廣州。(資料圖片)

1863年,時任海關總稅務總司李泰國在英國當地開始招兵買馬。與此同時,李泰國以兩次鴉片戰爭中到華參戰之阿思本上校為艦隊司令;因此該支艦隊又名阿思本艦隊。

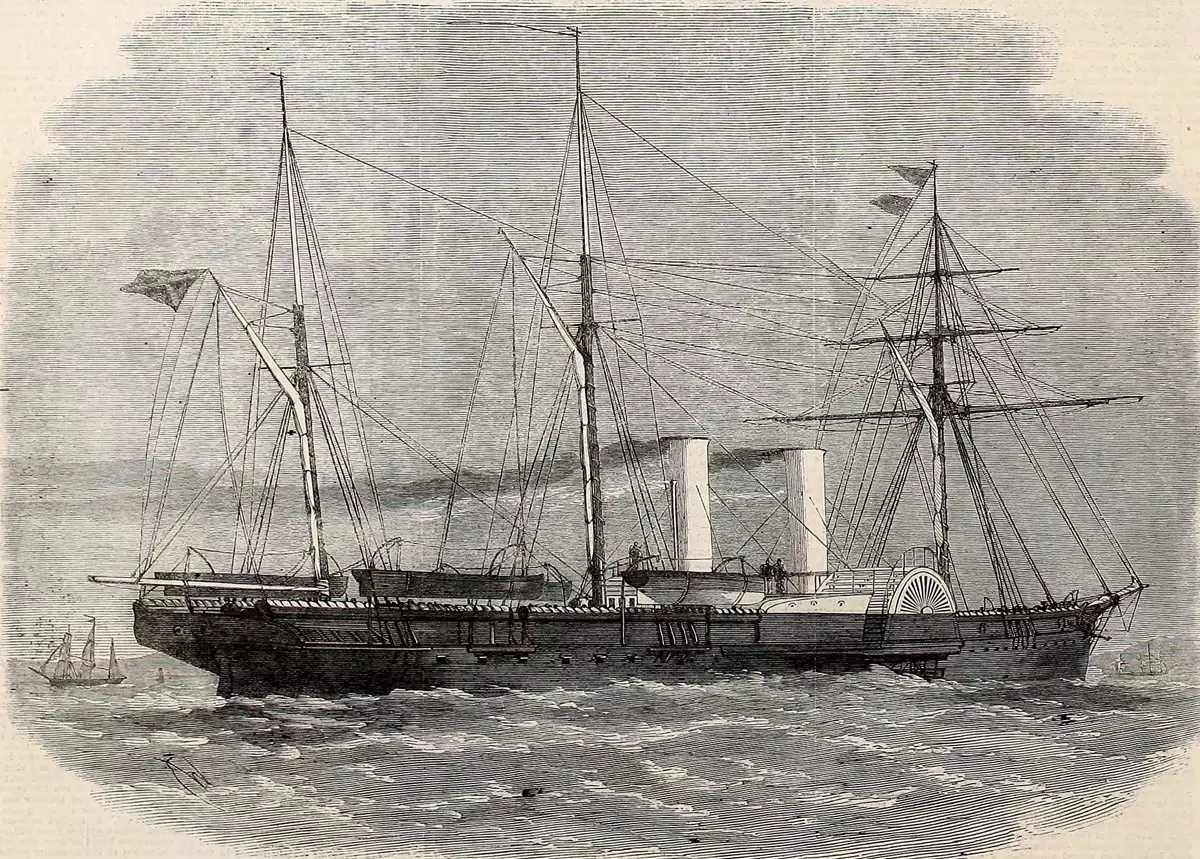

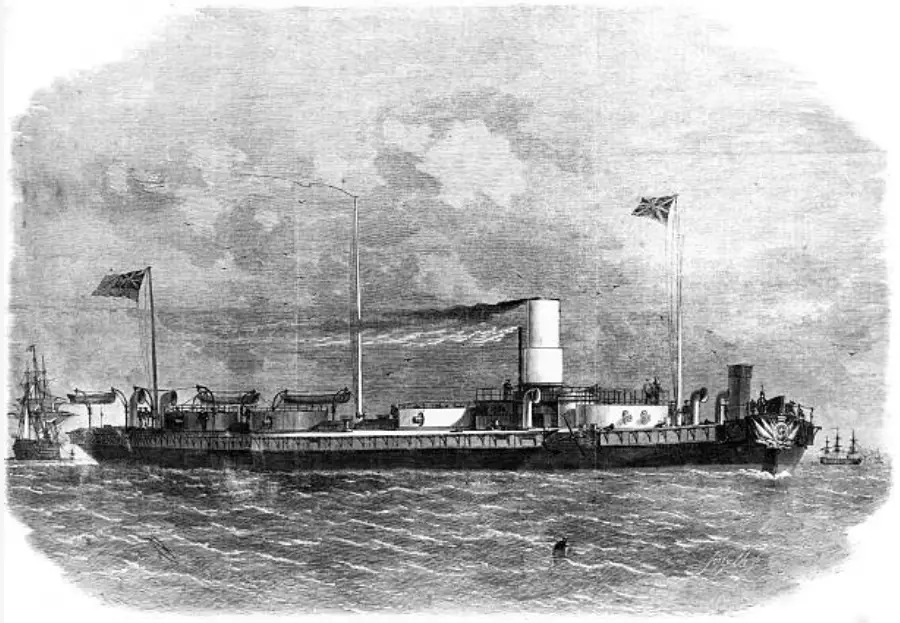

由於購艦資金來自海關,李泰國引《中英天津條約》第五十三款「中華海面每有賊盜搶劫,大清、大英視為向於內外商民大有損礙,意合會議設法消除。」為依據,主張該艦隊應受海關指揮,用來保護外國貿易,打擊太平軍支持的海盜。如艦隊旗艦「江蘇號」在建造時英國當地報紙就稱其為「海關巡邏艦」(revenue cutter)。李泰國認為唯有艦隊受海關指揮,才能迫使清廷進行現代化——如朝廷從督撫收回權力,建鐵路與電報,開礦——因為清廷本身是無法現代化的。他的強硬立場遭到清廷的強烈反對。

英國海軍上校舍納德•阿思本(Sherard Osborn) (網上圖片)

李泰國未獲清廷或是英國授權和阿思本簽訂了僱傭契約。該契約共十三條,表示阿思本只接受由李泰國傳遞,直接來自中國皇帝的命令;艦上所有人員的任用賞罰,由阿思本全權決定;船上只用洋人;未來清廷購置的新式海軍、軍艦全由阿思本指揮;並要求中國海關撥一千萬兩作海軍四年之經費,交由李泰國調用。而李泰國在和英國首相羅素談話時,也毫不掩飾地表示這條文是要束縛住清朝皇帝。當朝庭得悉各條文後,一時嘩然;曾國藩、李鴻章、曾國荃等對李、阿二人亦甚為不滿,曾國藩曾提出阿思本「意氣凌厲,視輪船奇貨可居,視漢總統如堂下廝役,倚門之賤客」,「水陸將士皆將引以為恥」,曾國荃亦提出:「長江水師帆檣如林,無須輪船會剿金陵(天京)」。

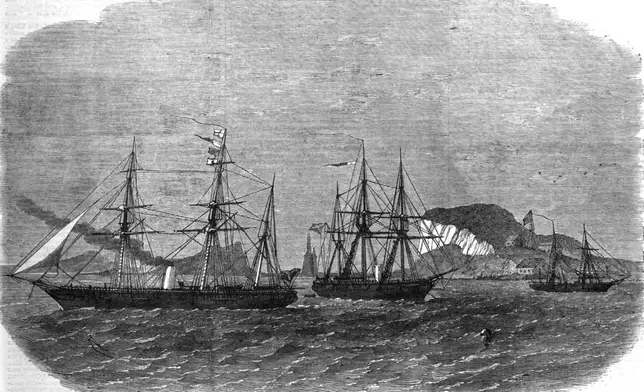

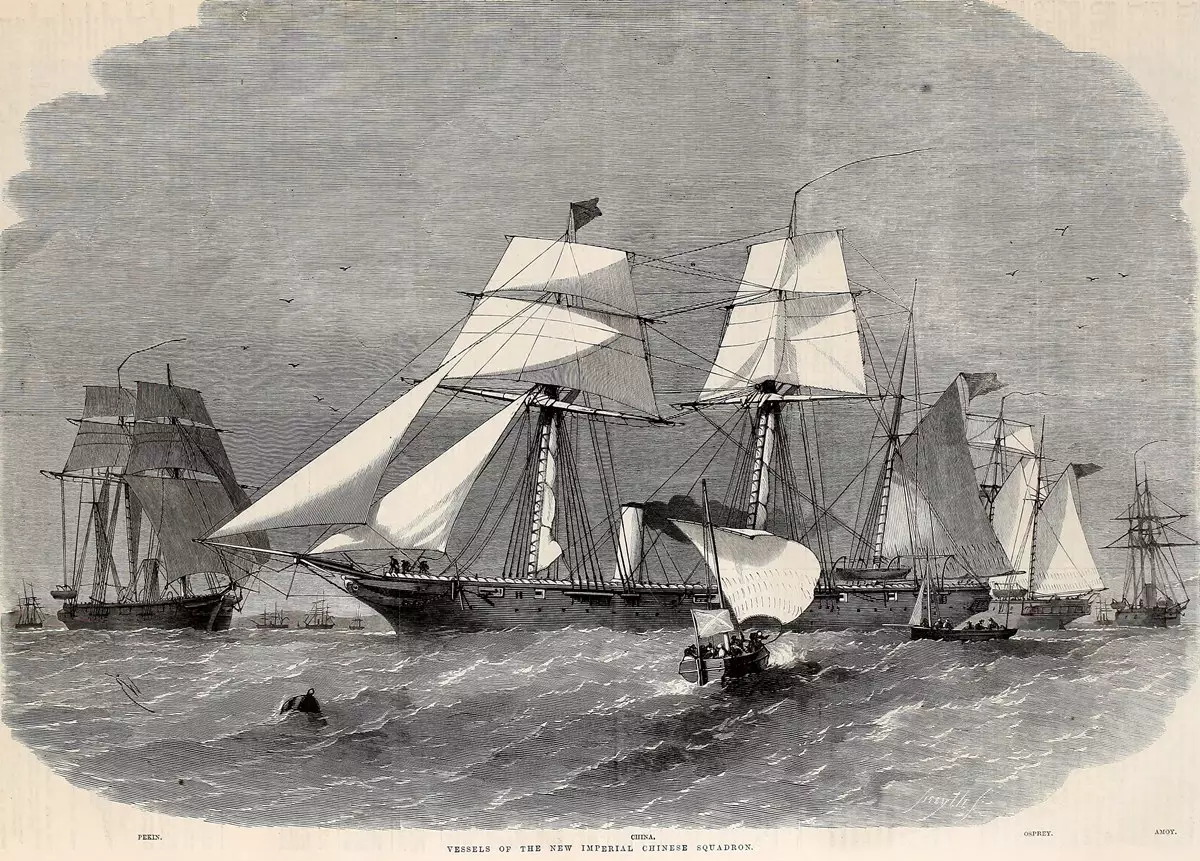

從左到右為「金台號」、「一統號」、「廣壽號」。 (網上圖片)

最初,清政府原意是由中國人為艦隊統帥,英國人任副手與教官,主要水手也是中國人;但是在所託非人的狀況下,合約被曲解為清方出資、英國控船,可說觸怒了清廷所有官僚及統治系統。

在1863年5月,李泰國早先回到中國,向李鴻章要求增支12萬兩銀支付水手薪資與炮械預算,並告知未來艦隊薪餉每年至少需12萬兩銀;李鴻章否定了兩項要求,雙方溝通破裂,李鴻章隨即告知總理衙門與李泰國的談判,以及對該員的極度不滿。李泰國在和李鴻章談判破裂後,向總理衙門要求追認與阿斯本簽訂的合約,同樣遭總理衙門拒絕;經過一個月的爭辯後,清廷增付李泰國要求的12萬兩銀,雙方重訂和約,稱輪船章程五條;雖然仍保留了李泰國對艦隊預算的控制與阿斯本的艦隊司令一職,但章程增設漢籍指揮官、艦隊用兵須獲得各地督撫節制、艦隊需接納中方水手上艦操作。該章程為清寧試圖奪回艦隊主控權的嘗試,不過曾國藩等人對於李泰國是否會甘心罷手皆表悲觀態度。

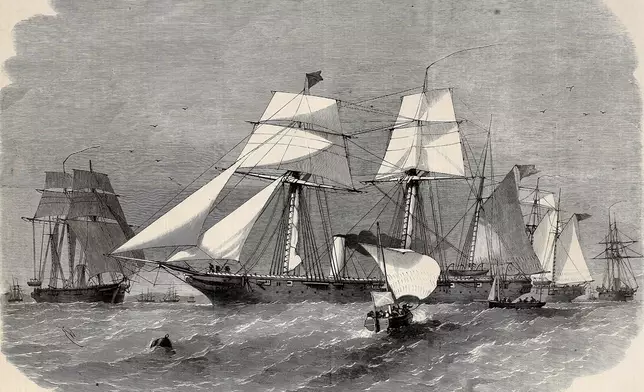

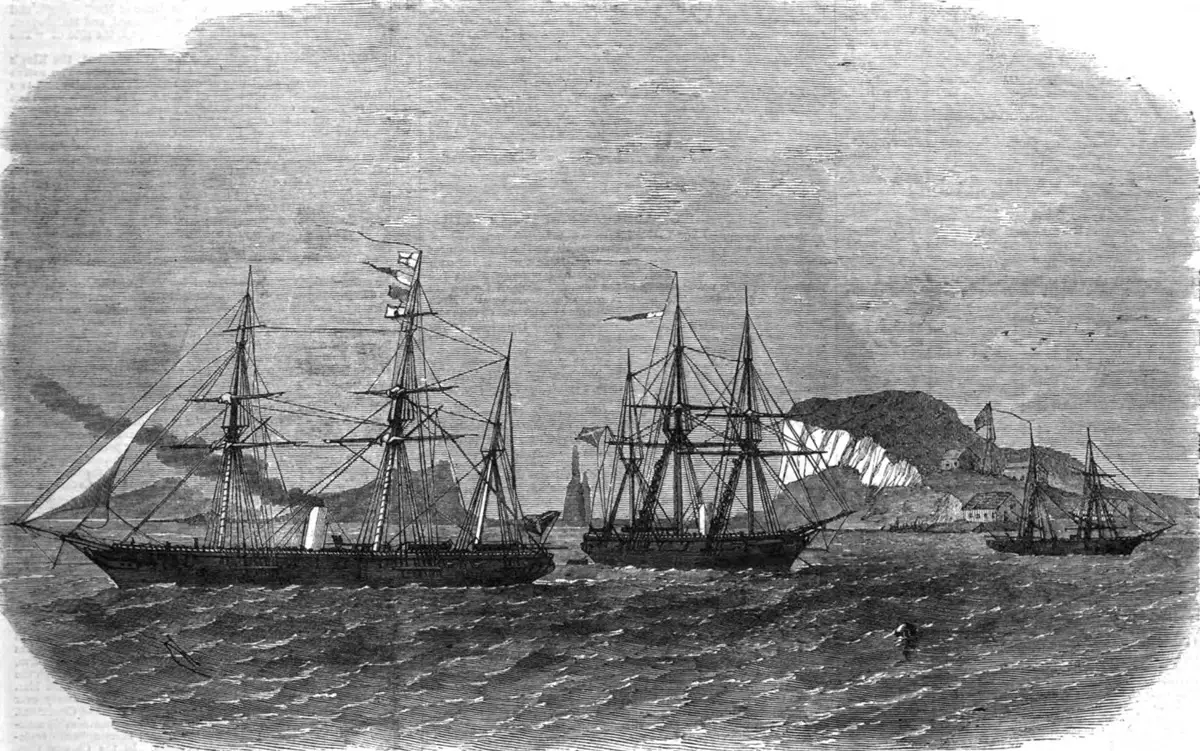

艦隊的中級兵輪「金台號」(圖左)離開山東煙台。圖中是「一統號」。(網上圖片)

不過,1863年9月12日阿斯本艦隊抵達中國上海,18日抵天津,事情又再起波折。9月底,李泰國及阿思本抵達北京,並要求總理衙門廢除輪船章程、恢復十三條契約,為此爭辯二十餘日;最終二人在10月18日向總理衙門發出最後通牒,提出在四十八小時內接受其原來條件,否則「那就必需將這支部隊解散」。

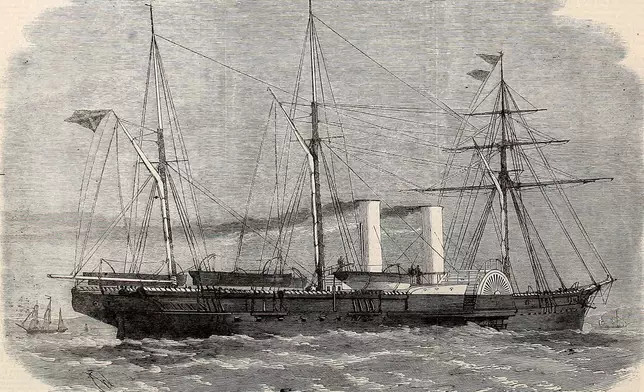

鎮吳號 (網上圖片)

清政府以「中國費數百萬之帑金,竟不得一毫之權柄」,「中國兵權不可假於外人」為由,拒絕其要求,並照會英國:艦隊取消。英國駐華公使及美國公使蒲安臣曾嘗試調停亦不果。

曾國藩說:「以中國之大,區區一百七十萬之船價,每年九十萬之用款,視之直如秋毫,了不介意。或竟將此船分賞各國,不索原價,亦足使李泰國失其所恃而折其驕氣。」

從「阿思本艦隊事件」的始末來看,清廷第一次現代化海軍建設只可用「交學費」告終。由於當時西方軍艦十分吃香不愁沒有市場。在阿思本艦隊解散後,在美國南北內戰中受北軍封鎖的南方邦聯即急於購入該批船艦。在蒲安臣介入協調,並讓各船返回倫敦拍賣;清政府付各軍官水手遣散費,在事件中金錢損約為38.2萬兩。事件結束後,李泰國遭清廷解除他在海關稅務總司的職務,並由赫德接任;因阿斯本艦隊而開啟了海關的赫德時代。至於阿思本本人則於1864年回英國擔任新銳戰艦HMS Royal Sovereign指揮官,怪不得他敢於不接受清廷指揮。

阿思本在離職後,即於1864年回英國擔任新銳戰艦HMS Royal Sovereign指揮官。(網上圖片)