據説堯舜時代正值冰河時代後期,氣候轉暖,冰雪消融,致使海平面迅速升高,海水倒灌,導致古黃河改道從蘇北平原入海,淮河淤積,洶湧的洪水淹沒了淮、泗流域,滄海橫流,洪水氾濫。泰山以西到沂蒙以南至蘇北地區成了一片汪洋,天地萬物在滔天的洪水中沉沉浮浮。對於當時的情景,《尚書·堯典》中這樣描寫:「湯湯洪水方割,蕩蕩懷山襄陵,浩浩滔天。」

網上圖片

在這場洪水中,農田被淹沒,房屋被摧毀,人們流離失所,無家可歸。為了躲避洪水,只能以木頭為舟,向高山土丘逃去。這樣一來,正常的生產生活無法進行,只能在洪水肆虐的孤島中望水興嘆。

堯召開部落聯盟會議,邀請各部落首領共商治洪良策。各部落首領都推薦鯀去治理水患。鯀史稱崇伯,是堯帝的臣子,禹的父親。堯認為鯀脾氣暴躁,並不適合去治水,但當時也沒有別的更合適的人選,治理水患又是當務之急,於是堯決定讓鯀嘗試一下。

鯀治理水患主要採用堵塞的方法,他用土築起高高的堤壩,把水圍起來,不讓它到處流。但是洪水來勢洶湧,不管堤壩多高,都被沖垮,洪水還是氾濫。鯀就東堵西補,疲於奔命。因此,鯀治水九年,用去不少人力物力,但洪水還是沒有停止。鯀一氣之下盜取了天帝的寶物「息壤」,這是一塊可以自生自長,要多少有多少的寶土。鯀把息壤投入洪水中,想讓生長不息的土掩埋洪水,沒想到洪水氾濫得更加厲害了。

鯀犯下了滔天大罪,天帝震怒,命令火神將他處死在羽山之野。

網上圖片

當時的人類對於治理洪災的方法還處於摸索階段,經驗不足,總會遭遇到一些曲折。儘管鯀未能成功治水,但他在治水方面的失誤,為後繼者提供了寶貴的經驗教訓,指明瞭方向。後來,堯讓位於舜,舜親自前往視察水患。此時,鯀的兒子禹已經成年,舜見他器宇軒昂,認為他必定會有所作為,於是命令禹繼續他父親未完成的事業,去治理水患,並派遣后稷、伯益、皋陶等人協助他。

禹感到父親「功之不成受誅」之痛,因此他殫精竭慮,發誓要治好水患。他非常聰明,能吃苦耐勞,領命之後,就帶着伯益、皋陶和其他眾人一起勘察地勢水情,尋找以前治水失敗的原因。他帶着眾人跋山涉水,一路向上追溯黃河的源頭,對黃河的上游和下游進行了全面的考察。在這次考察中,他發現黃河除了主幹河道,還有許多支流流向其他地方。在值得注意的地方,他把石頭堆積起來,或是砍倒樹木作為記號,以便治水時可以參考。當時,氣候惡劣,他們隨身攜帶的工具也非常落後,這次考察非常艱辛而危險。據説,有一次,他們正在勘察一條河道,突然電閃雷鳴,狂風暴雨瞬間襲來,山洪爆發,咆哮的洪水淹沒、捲走了他們很多同伴。

考察完畢,大禹對水情進行了認真的研究,他認為父親「堵」的方法是不可行的,因為洪水威力太大,堤壩肯定會被沖垮。因此,他決定使用「疏」的方法:先把黃河的主幹河道加深加寬,讓更多的水暢通無阻;然後將支流流向主流的河道疏通,讓水可以順暢地和主流匯合;接着,還要加高原來的堤岸,並清除低地裏的淤積,這樣陸地和湖泊就可以清楚地分開了。同時,他還要將這些大小湖澤和各個支流的河道疏通,這樣一來,一旦水位上升,就會順着各個河道匯入主流,流向大海。

網上圖片

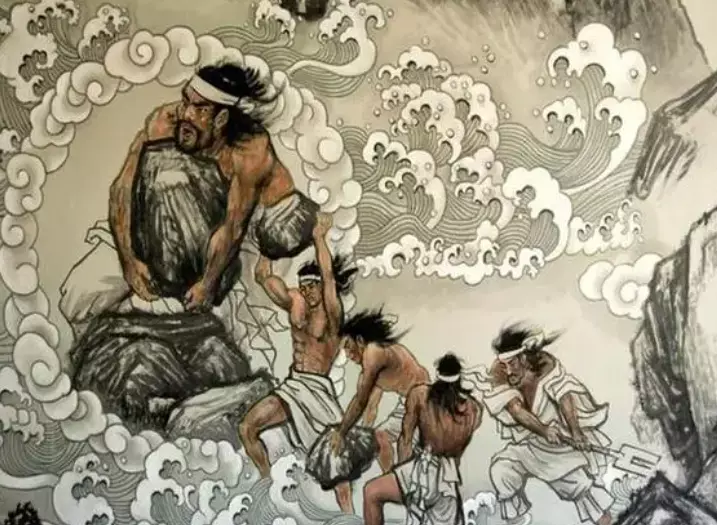

禹想好了治水的方法,便親自率領助手和百姓,帶着簡陋的石斧、石刀、石鏟、木耒等工具,踏上了治水的征途。禹事事身先士卒,在他的領導下,眾百姓一心一意,決心不屈服於水患,發誓不罷休。他們風餐露宿,衣食簡陋,風雨無阻地在羣山間穿越跋涉。每天辛苦勞作,腰痠背痛,腿部腫脹,但他們從不敢有絲毫懈怠之心。

一次,他們來到了河南洛陽南郊的一座高山,這座山是秦嶺山脈的餘脈,從東向西延續至中嶽嵩山,高聳陡峭,宛如一道巍峨的屏風。山的中段有一條九曲迴環,是一條狹窄的天然水道。在水量較小時,這條水道如細流般輕柔地從山間流淌而過。然而,在山洪暴發時,水勢洶湧,沖刷着狹窄的水道,拍打着石岸,隨時有可能溢出,威脅着周圍百姓的安全。禹決定將這條水道集中拓寬、加深和直化。堅硬的山石磨損了他們的工具,而且山上地勢險惡,人們時而被掉下來的石塊砸傷,時而摔落山下,甚至有人被洪水沖走。然而,他們仍然毫不退縮,堅持在大山中開闢道路。在他們不懈的努力下,終於在大山之間鑿出一條寬闊的水道,形成兩岸對峙的景象,使得山洪能夠順暢地奔流到下游,不再對周圍百姓構成威脅。

《莊子》以無比虔誠的心情記錄了禹的偉大功績,頌揚了他堅韌不拔的意志,記述禹親自操橐耜而「九雜天下之川,腓無胈,脛無毛,沐甚雨,櫛疾風,置萬國。禹,大聖也,而形勞天下也如此」。意思是説禹為了制服水患,不辭勞苦,親自拿着工具,帶領眾人興利除害,同人民一起風裏來雨裏去,奮鬥在治水的最前面。艱辛的勞作使得他形容憔悴,大腿瘦得沒什麼肉了,小腿上的汗毛也都磨光了。禹是這樣一位含辛茹苦、解救蒼生的聖人。由於長期在外治水,禹無暇顧及妻子和家庭。據説,他在結婚的第四天就出發去治水,一去就是十年,期間曾三次經過家門而不入。他的舍家為國、公而忘私的精神至今被人傳頌。

網上圖片

在過去的十年裏,他們跨越了一個又一個巍峨的山脈,疏通了一條又一條河渠,他們的足跡遍佈了九州大地。在他艱苦卓越的努力下,治水工程進展迅速,古代有云:「淮沂其治,蒙羽其藝」,也就是説淮河和沂水流經的蒙山和羽山之間,易於氾濫的河道得到疏浚,山區積聚的洪水被引導入大海。與此同時,低窪地區形成了微山、東平、鉅野、駱馬等「四瀆」,為百姓提供了有利的灌溉水源。大地上出現了許多肥沃的田地和黃土,人們得以耕種,重新過上了安居樂業的生活。

面對洶湧的洪水,大禹帶領人民堅定地與之鬥爭,最終通過智慧和不屈不撓的努力,戰勝了水患。這個傳説體現了中華民族勤勞勇敢、堅韌不拔、公而忘私、眾志成城戰勝困難的民族精神。

在治理水患的過程中,禹對中原地區的土地和物產有了更深入的瞭解。水患平息後,他劃分了青、兗、徐、揚、梁、豫、冀、荊、雍等行政區域,並規定了各地的貢品和賦税。如此一來,天下真正實現了統一的良好局面。

後世對禹治水的功績稱頌有加,尊稱他為「大禹」。舜年事已高,如同堯一樣召集部落聯盟會議,尋找接班人。由於禹在治水中有功,深得民心,大家一致推舉禹為繼任者,於是舜將聯盟首領的職位禪讓給了禹。