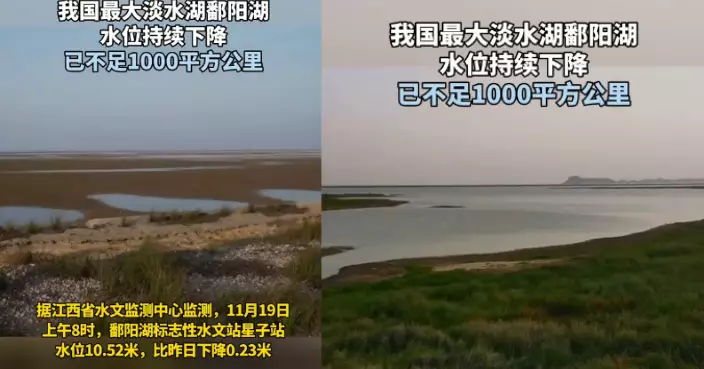

中國最大淡水湖鄱陽湖水位持續下降,目前已縮小為不足1000平方公里。

據江西省水文監測中心監測,19日上午8時,鄱陽湖標誌性水文站星子站水位10.52公尺,比18日下降0.23公尺,鄱陽湖通江水體面積縮小為893平方公里。

央視新聞官網圖片

中國最大淡水湖鄱陽湖是一個季節性、吞吐型湖泊,素有「夏季洪水一片、冬季枯水一線」之稱。但從18日開始,鄱陽湖面積正式縮小為不足1000平方公里。目前,鄱陽湖容積19.0億立方米,比18日減少1.34億立方米。據氣象部門預計,短期江西境內降雨偏少,鄱陽湖水位將持續下降。

央視新聞官網圖片

鄱陽湖是中國重要的越冬候鳥棲息地,每年大約有300多種近百萬隻候鳥來此越冬。隨著氣溫持續下降,大批候鳥已陸續飛抵鄱陽湖越冬。

央視新聞官網圖片

早在7月,鄱陽湖就已提前進入枯水期。鄱陽湖代表站星子站水位在7月20日退至11.99米,為1951年有記錄以來同期最低水位,2023年成為鄱陽湖有記錄以來最早進入枯水期的年份,較2022年鄱陽湖特大干旱年提前17天,較歷史多年均值提前103天。分析水文監測數據發現,鄱陽湖水文節律自2003年以來發生了較大變化,主要呈現枯水位降低、枯水期提前、枯水歷時延長、退水速率加快等枯水特征,並逐漸呈常態化、趨勢化態勢。