中大醫學院引入「AI輔助上消化道內鏡系統」進行臨床研究,協助於照內鏡時,實時識別胃部癌症,鎖定病變位置及癌變範圍,作為臨床檢測的參考。

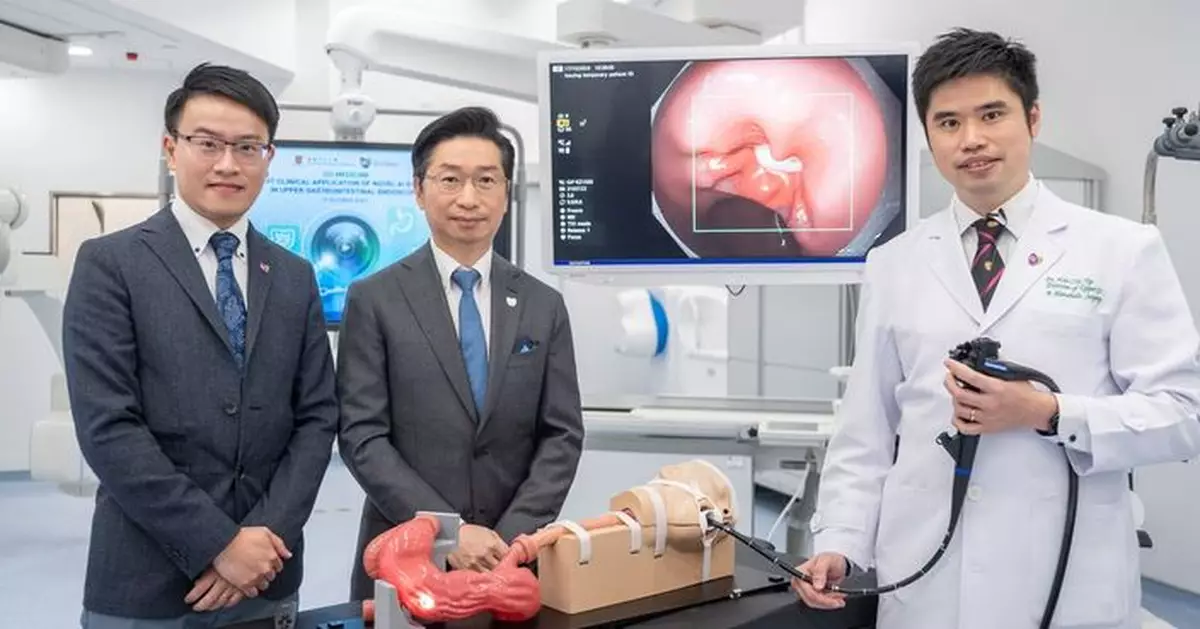

新的 AI 輔助上消化道內鏡系統利用大量由日本醫療專家註釋的胃癌內鏡影像進行深度學習及分析,在胃鏡檢查期間,可以實時識別胃部的癌症、鎖定病變位置及癌變範圍,供醫生作為臨床參考。(中大醫學院提供圖片)

中大醫學院表示,早期胃癌症狀並不明顯,由於胃部腫瘤的影像較細及較扁平,較容易漏診。現時本港大約有八成半胃癌病人,確診時已屬中晚期。

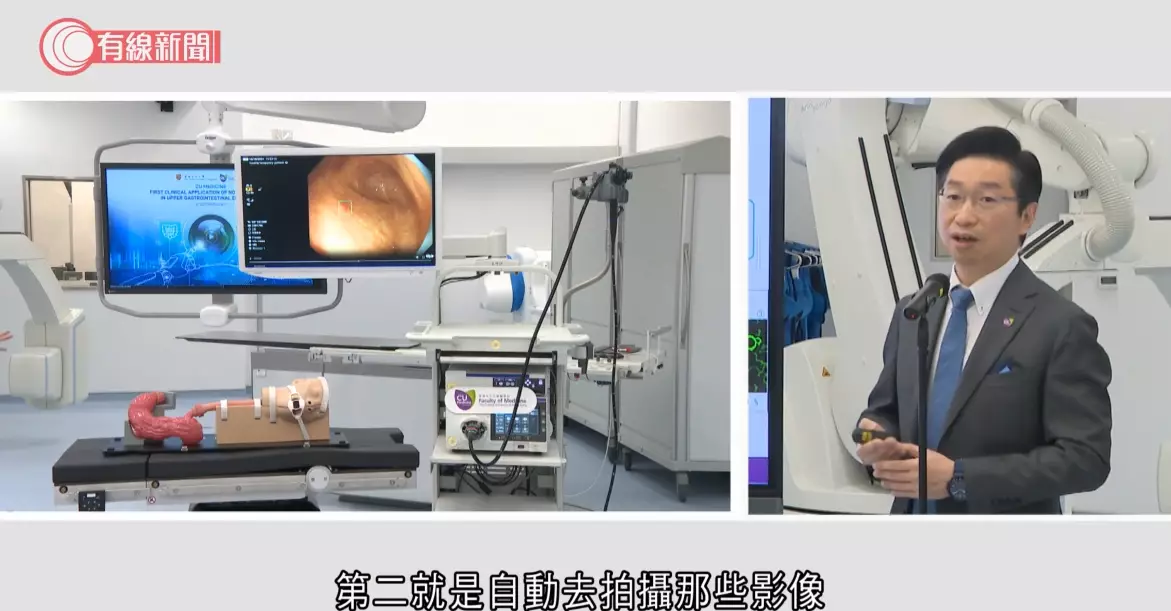

有線新聞影片截圖

中大最近由日本引入的「AI輔助上消化道內鏡系統」,收集超過10萬個內鏡影像數據構建而成,並由多名日本胃癌專家合作研發,連接內鏡儀器,當醫生幫病人照胃鏡時,系統實時協助指出懷疑病變範圍。

新系統的優勢,是能夠檢測扁平、或無顯著顏色變化的早期胃癌,有助減低漏診的機會。(中大醫學院圖片)

中大醫學院院長趙偉仁形容系統就有如一名專家協助醫生診斷,相信能有效減低漏診率,盡早找出高風險的胃癌病人,同時亦可以讓內鏡醫生更有系統地接受訓練,提升早期腫瘤的檢測率。發現早期胃癌,有機會可以經由內鏡切除治療,避免大型手術切除胃部。有關系統將於威爾斯親王醫院試行,未來會進行臨床研究,確認系統對診斷胃癌的準確度。

中大醫學院院長趙偉仁形容系統就有如一名專家協助醫生診斷,相信能有效減低漏診率,盡早找出高風險的胃癌病人。(有線新聞影片截圖)

根據2021年的數據,胃癌是香港第六大常見癌症,每年約有1300宗新症,死亡個案有超過600宗。中晚期胃癌的5年存活率通常有30%至40%,早期胃癌的5年存活率一般超過九成。

研究團隊成員包括(左起)中大醫學院內科及藥物治療學系助理教授柳浩城醫生、院長趙偉仁教授及外科學系助理教授葉瀚智醫生。(中大醫學院提供圖片)

趙偉仁教授(右)向日本國駐香港總領事館總領事(大使)岡田健一先生(左)講解新系統的操作原理。岡田健一先生表示,憑藉香港的獨特國際優勢,期望此創新科技能惠及全球患者。(中大醫學院提供圖片)