因美方生變,由美國主導,與歐洲多國及日本共同合作的「阿耳忒彌斯」登月計劃一再推遲,歐洲多國夢想的登月大計岌岌可危。反觀中國探月工程正有條不紊地進行,進展迅速,已計劃在2030年前實現載人登陸月球,中國人或捷足先「登月」。

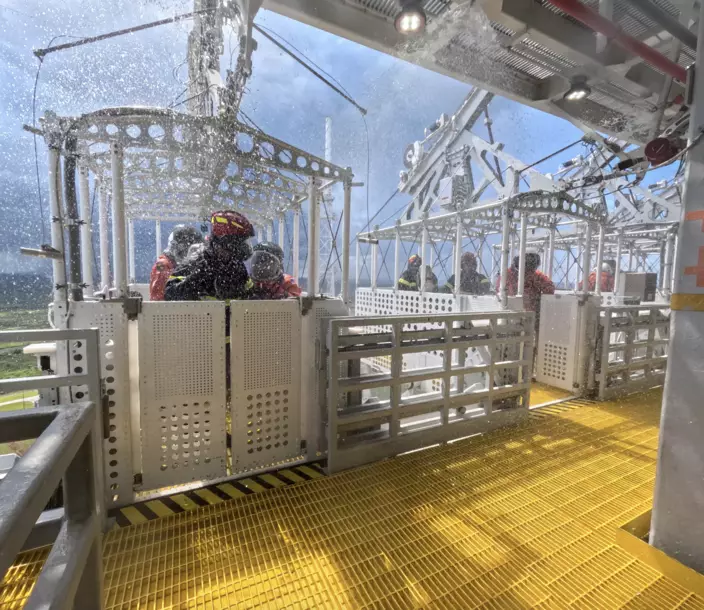

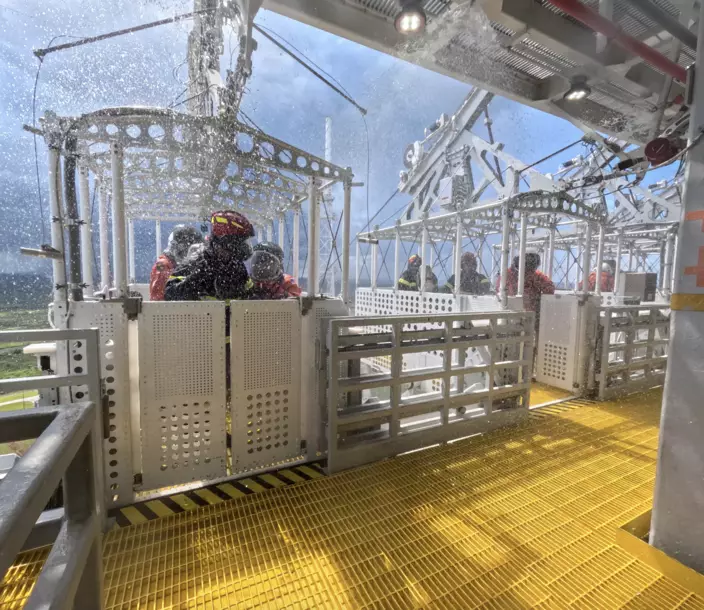

「阿耳忒彌斯」計劃安全演習(NASA圖片)

美國主導的「阿耳忒彌斯」計劃(Artemis program)在2022年完成第一階段任務後因技術問題屢遭推遲,如今特朗普重返白宮,預計將對這個他首個任期內啟動的項目做出眾多調整。令英國《金融時報》也深感「擔憂」,這可能讓歐洲作為合作夥伴「搭車探月」的計劃面臨風險,也讓中國在登月競賽中奪得「先機」。

歐洲做好計劃「關鍵部分」被取消的準備

早前,由馬斯克率領的美國政府效率部(DOGE)審查太空總署(NASA)支出,包括花費近1千億美元(約7,800億港元),被視為與中國競爭的「阿耳忒彌斯」載人登月計劃。對此,歐洲太空總署(ESA)載人與機械人探索項目主任諾伊恩施萬德(Daniel Neuenschwander)在受訪時提到,ESA正為美方可能取消「阿耳忒彌斯」計劃關鍵部分作準備。

馬斯克率領的DOGE對NASA支出進行審查(AP圖)

諾伊恩施萬德表示,美國是歐洲在太空探索領域重要合作夥伴,美方目前顯然發生變化,ESA將與NASA同行一起評估有關改變對雙方合作意味甚麼,歐洲將做好準備。

「阿耳忒彌斯計劃」計劃一再拖延

「阿耳忒彌斯計劃」計劃始於2019年,計劃把太空人時隔50年後再次送上月球,當時受時任美國總統特朗普施壓,NASA將載人登月任務目標日期從最初的2028年提前到2024年。計劃將分三步實施:建造月球軌道空間站「門戶」(Lunar Gateway),建造前往「門戶」的火箭和飛船,建造往返「門戶」與月球表面的」擺渡車」。

「阿耳忒彌斯1號」發射(NASA圖片)

2022年11月,執行「阿耳忒彌斯1號」無人繞月飛行測試任務的「獵戶座」飛船搭乘重型火箭「太空發射系統」(SLS)升空。然而自那以後,NASA屢屢宣布任務延遲。去年12月,NASA宣布,「阿耳忒彌斯2號」載人繞月飛行任務和「阿耳忒彌斯3號」月球南極區域登陸任務的執行時間從最初的2024年和2025年分別延後兩年。

發射基地及「獵戶座」飛船(NASA圖片)

在DOGE的審查開始後,上周,與NASA合作開發登月重型火箭SLS的波音公司,因項目成本嚴重超出預算,向近200名參與SLS項目的員工發出裁員通知。這讓押注於美國「阿耳忒彌斯」幫助其實現登月雄心的ESA感到不妙。在ESA的下個三年預算周期內,登月計劃預計將佔據其太空探索預算的最大份額。

美國仍企圖「戰勝」中國

美國「太空」網站日前指出,歐洲多個最核心的太空項目實際都依附於美國。ESA承擔了「阿爾忒彌斯」載人登月計劃多個關鍵子項目的研制工作,包括「獵戶座」飛船配套的「歐洲服務艙」,並為「門戶」提供可關鍵的居住組件。《金融時報》透露,作為回報,ESA希望NASA將三名歐洲宇航員送上「門戶」。

有前NASA官員指出,有說法認為,「SLS和『獵戶座』是唯一有可能趕在中國之前到達月球的現實機會」。《金融時報》則指出,由於進度拖延和成本超出預算,SLS項目面臨很大的挑戰。到2028年,整個項目預計將耗費230億美元,單次發射的成本可能超過40億美元,這引發了美國政府審計機構的批評。

對此,這名前NASA官員表示,對於美國政府而言,一種選擇是只為那些已經簽訂合同的SLS項目提供資金。「同時你可以轉向一個更經濟、更可持續的商業計劃。這樣我們仍能戰勝中國,同時終結舊有的商業模式。」

不少美國盟友都擔心

另一方面,特朗普的「反全球主義」立場也令不少美國盟友擔心。以「門戶」空間站為例,其許多主要部件都由歐洲、日本、加拿大和阿聯酋供應。據報道,ESA官員上周與機構成員國舉行會議,為即將於11月召開的部長級會議做準備,屆時各國將確定未來三年的預算分配。《金融時報》猜測,可能的替代方案包括加強與印度的合作,或加速歐洲自己的機械人登月探測計劃。印度當前計劃在2035年建立印度空間站,並在2040年前將第一個印度人送上月球。

日本亦擔心「不知會發生什麽」

而去年4月,美國前總統拜登曾承諾,兩名日本宇航員將參加美國未來的登月任務,目標是讓其中一人成為「首位登上月球的非美國人」。早前日本首相石破茂赴美與特朗普會面。據會後發布的聯合聲明,兩人確定美日將擴大太空領域的合作。日本共同社透露,就美國主導的「阿耳忒彌斯」計劃,日美再次確認會向日籍宇航員提供兩次月面登陸機會。如今,部分官員仍對美方承諾表示擔憂「我們不知道會發生什麽。」

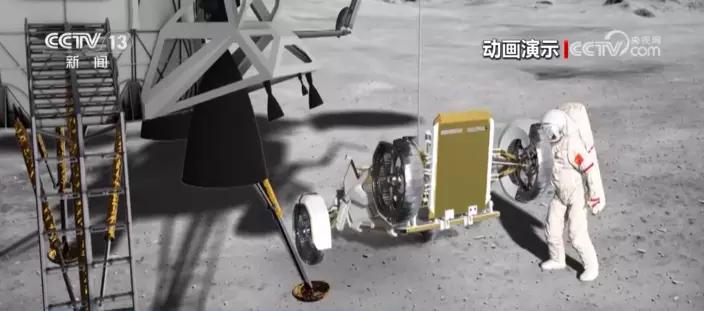

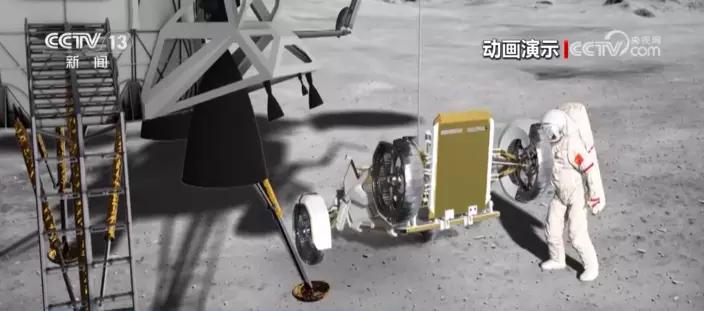

中國登月模擬圖(央視圖片)

中國計劃在2030年前實現載人登月

另一邊廂,中國探月計劃則有條不紊地快速進展中。神舟十九號載人飛行任務新聞釋出會於10月29日上午在酒泉衛星發射中心召開。發言人介紹,錨定2030年前實現中國人登陸月球的目標,工程全線正在全面推進各項研製建設工作。

中國登月模擬圖(央視圖片)

據此前報道,中國探月工程2004年立項實施,同時,計劃在2030年前實現載人登陸月球進行科學探索,其後將探索建造月球科學研究試驗站,進行系統性、連續的月球探測和相關技術試驗驗證。而在2035年前後,國際月球科研站的基本型將會建成。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

27歲張文上周五(19日)在台北街頭涉隨機殺人,造成包括他自己在內的4死11傷,震驚兩岸。台北是其中一個鄰近的港人旅遊熱點,據台媒報道,案發當日一對香港夫婦恰巧在誠品南西店逛街,當中便曾跟疑兇張文擦身而過,險些成為刀下亡魂。而綜合連日來媒體報道及網絡起底,有分析認為,張文國中時成績不錯,只是個性較孤僻,但關鍵轉折點是2022年因酒駕被抓,而被台軍方勒令提前退伍,期間有2年未返老家與家人見面,惟期間母親仍擔心其生活而有小額匯款給兒子。

一對港人夫婦指事發當日,他們進入誠品不到10秒,便聽見後方傳來驚叫聲,太太眼見張文朝她揮一刀,幸揮了空,逃過一劫。網上片段截圖

據台媒《東森新聞》報道,昨(21)有不少民眾到慘劇發生的誠品南西店外致意,其中有一對香港夫婦,原來他們案發當天也在現場。這對港人夫婦現時仍心有餘悸,指事發當日,他們比疑兇張文早一點進入誠品,進入商場門口不到10秒,便聽見後方傳來驚叫聲,太太眼見張文朝她揮一刀,所幸揮空,隨後便目睹他往樓上走去,「我很清楚看見刀很長。」夫婦倆刀口逃生後,便膽戰心驚步出誠品,出來就看見一名死者倒在地上。

兩人在搭飛機返回香港前,特意重返現場悼念亡者,衷心祈禱「希望台灣沒有其他這麼危險的情況再發生,因為都覺得很無辜。」

回顧案件經過,張文19日下午5時24分,帶著大批自製汽油彈前往捷運北車M7出口,丟出4顆煙霧彈且意圖引燃汽油彈,一名余姓男子見狀上前制止,遭張文持刀刺殺,送院搶救不治;張文返回旅館重整裝備,傍晚6時38分,再度前往北捷中山站發動第二次攻擊,先在南京西路上丟擲煙霧彈,隨後闖入人群中當街揮刀砍人,又持刀跑進誠品南西店內隨機殺人,並一路往百貨頂樓狂奔,最終於晚上7時42分畏罪墜樓重傷,送醫治療不治。

警方連日來從張文遺留在旅館的平板電腦,發現其作儲存在雲端上的作案計劃書,自10月份開始製作,當中顯示他自去年起陸續在網購平台,以不同名字購買煙霧彈、防毒面具等。但他殺人使用的長刀並非網購;另有詳盡地圖與犯案時間表,明確標註「先丟煙霧彈、縱火、如何砍人」的流程。

此外,警方發現,張文曾有大量瀏覽和紀錄有關北捷鄭捷的隨機殺人案件資訊。台警指,張文想模仿鄭捷在台北捷運板南線車廂內持刀隨機攻擊乘客的模式,故選定在北捷板南線的M7出入口啟動其隨機殺人模式,但他並未完全模仿,因張文認為鄭捷在捷運的封閉式車廂內作案,根本無法逃逸,等於自尋死路,故張文選擇在台北車站外、中山捷運站外作案,方便趁亂逃逸,也代表他還是有求生意念,且手法非常縝密。

鄭捷2014年持水果刀與瑞士刀在台北捷運板南線列車上隨機襲擊乘客,造成4人死24人傷。台灣最高法院判處鄭捷四項死刑,他在2016年被執行槍決。

張文在台北車站丟煙霧彈,再成功「扮路人」逃去。網上片段截圖

張文的父母在警方做筆錄時透露,張文已很久並未返回桃園老家,父母亦不清楚兒子的動向,與兒子約2年未曾見面或聯絡,平時並不清楚其近況,無法理解其犯案原因;而張文有一名哥哥在高雄工作,警方指兄弟平日互動不多、感情不密切,哥哥表示對張文的生活與心理狀況亦不知情。

至於沒工作的張文,何有錢可以購買煙霧彈,警方目前正和金融單位協調要追查其金流,初步調查顯示,張文的母親會固定「小額匯款」給他,每季約3萬元,目前尚未發現有其他外人資助,因張文一個月房租就高達1萬7千元,若以母親匯款的金額,根本入不敷出,故警方將進一步追查錢包、虛擬貨幣,看背後是否有人支援。

而張文的背景亦陸續被「起底」。警方調查,發現他2023年6月至2024年6月在某家大型保全公司任職,月薪連加班津貼等月入約4萬台幣,不過張文只做了1年便離職,之後再也沒薪資紀錄,且自2023年12月至2025年12月整整2年都沒醫療紀錄。

張文高中讀桃園楊梅的永平高中,就讀「餐飲科建教班」,成績算不錯。網上圖片

綜合台媒資料,張文高中讀桃園楊梅的永平高中,就讀「餐飲科建教班」,高三則全班進入三井集團旗下餐廳實習。其學期平均成績85分以上,3年拿了4次小功、25次嘉獎,校方評價是「積極正向、沒有偏差行為」,還當過班幹部。有同學說他當時「個性孤僻」、「不太參加同學活動」,但也說「如果同學有困難,他不會拒絕幫忙」,同學還說:「不知道這幾年發生什麼,讓一個人改變如此巨大。」

高中畢業後,張文讀雲林縣虎尾科技大學資訊工程系,在校期間操行和課業成績表現均正常,並無不良紀錄,還於2020年7月1日至2021年2月28日期間參與一項「人臉辨識輔助課堂點名」的研究計畫,還曾獲台灣政府科技部補助。

2018到2022年他去當志願兵役,在空軍通訊中隊。但2022年,他在休假期間因酒駕被抓,被軍方汰除,提前退伍。從2022年被汰除到2025年犯案,這3年間,張文從桃園搬到台北中山區租屋,切斷了原有的地域連結,他長期沒回家,到2025年7月他逃教召被通緝,開始完全孤立——沒有學校、沒有工作、沒有家庭、沒有朋友。所有的系統都斷了。

犯罪科學者認為,張文在南京西路路正中的煙霧彈投擲,表演傾向明顯。網上片段截圖

中正大學犯罪防治系教授戴伸峰在臉書發文指,從影像以及嫌疑人身份初步確認,其「自我顯示欲」的犯罪動機可能性高,比對鄭捷犯案的公眾隨機攻擊事件,這次的案件嫌疑人在「演出性」方面,比鄭捷更周全。

他表示,煙霧彈為遠距攻擊效果,意圖造成恐慌;而從攻擊道具的多樣化、路線的設定、逃亡墜樓路線,一氣呵成;另在馬路正中「表演」,在南京西路路正中的煙霧彈投擲,表演傾向明顯。另疑犯全套戰鬥服裝,隱含其對於戰鬥身份演示的欲望,而選擇墜樓則具有造成更大恐慌的演出動機,認為這樣的執行度代表了相比鄭捷案,是更加成熟。

另戴伸峰認為,雖然本件攻擊看似大費周章,但在實際生活中已然邊緣化、無法取得關注的疑犯身上,犯罪是最廉價的博取眼球「低成本製作」。

至於大家擔心的模仿犯是否可能出現,他認為,以犯罪的模仿效應來說,兩周內會產生漣漪現象,的確可能觸發,但本件犯罪高度縝密,類似手法應不容易再現。