據公眾號「智谷趨勢Trend」報導,內地的名校大學生,正集體「拋棄」出國留學,最新數據令人震驚!北京大學2024年本科出國深造人數為641人,與2019年的818人相比,減幅超過21%。清華大學尚未公佈2024年的數據,但從2019到2023年短短幾年間,就減少了196人,降幅高達28%。而變化最大的,是北京理工大學,從2019年的675人減少至2024年的330人,減幅超51%;其他傳統名校如中國科學技術大學、復旦大學的海外升學人數,在這五年間也分別縮水28.57%和17.70%。留學時代落幕,釋放什麼訊號?

中國教育發展策略學會學術委員會委員陳志文發現,近幾年清華、哈工大、西工大、北航等著名理工科大學的出國留學人數出現大幅下挫,部分高校下降尤為明顯,2022年的下降幅度甚至將近到2/3,如哈爾濱工業大學2019年大學部學生出國人數為478人,2022年僅剩182人,下降幅度達61.82%;北京航太航空大學2019年本科生出國人數為659人,2022年為245人,下降幅度達62.82%。

清華大學。

而且,從相關數據看,中國已失去成為美國、英國、加拿大等國的第一「生源國」地位,現已讓位給印度。陳志文接受澎湃新聞訪問時指,「幾乎在所有西方國家,中國留學生都出現了人數下滑或者增長乏力,印度則在全面趕上。」

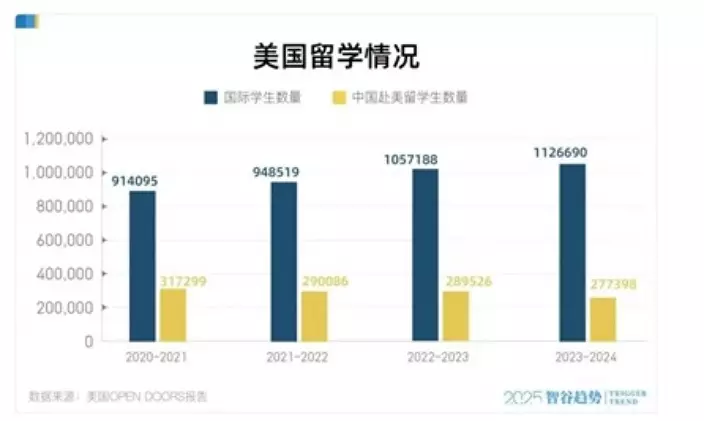

美國權威資訊庫OPEN DOORS數據顯示,在2020到2024年期間,美國全部的國際學生人數從不到92萬增加到將近113萬人,增長了約23.26%;惟中國赴美留學人數卻持續下降,早就跌破30萬,2020至2021與2023至2024兩個學年比較下,減少了12.58%。換言之,與國際赴美留學人數不斷增長的趨勢恰恰相反,中國赴美留學生的人數不增反降。中國赴美留學人數甚至在2024年被印度反超,拱手讓出長達15年的「留美第一大國」稱號。

再看另一「留學大國」英國, 2023年7月到2024年6月的一年內,英國內政部共發放43萬份學生簽證,較去年同期簽證發放量下降了13%。

根據英國發布的《年度簽證數據統計》,內地留學生赴英留學在兩年前已達高峰,近兩年逐漸減少。不過,卻出現一個新現象,亞洲正成為不少中國留學生的新目標,如新加坡。

據新東方發布的《2023年中國學生海外留學報告》顯示,從2019年到2023年這五年間,中國研究生考慮留美的比例已從45%下降到30%;相反,考慮申請去新加坡學校的學生比例從9%上升到15%。馬來西亞的全球教育服務(EMGS)統計數據顯示,過去5年來自中國的留學申請數量增近3倍。

從宏觀看,因複雜的國際局勢,「安全審查」成為不少留學生的一個重要考慮。有媒體報導,越來越多的大學受多重壓力,成為研究審查的參與者。有部分案例,中國留學生還面臨著因學科或學校「敏感」無法拿到offer,也有人拿了offer後無法通過簽證審查,有人的審查成為無限期的等待,有人更被迫中途退學;

美國早在2018年就規定縮短科學、技術、工程和數學專業的中國留學生的簽證有效期限。2020年美國撤銷了1,000多名中國公民的簽證,暫停被視為具有「安全風險」的學生和研究人員從中國入境;英國推出ATAS留學禁令,點名限制中國留學生學習物理、化學、網路科技、人工智慧等一系列理工學科,即使暫時逃過一關,每六個月就要面臨再次審查;瑞士也不再「中立」,開始加大中國留學生的審查,如瑞士蘇黎世聯邦理工學院(ETH)在2024年年底對外宣布了一項新的安全審查措施,增加對中國大學的限制數量。

另一方面,學費也越來越貴。美國CollegeBoard發布了《2023-2024年美國高等教育學費報告》,不管是公立大學還是私立大學,其本科生和研究生的學費都在不斷上漲,公立學校每年總費用也在2萬美金以上,更不用說世界頂尖大學,學費更是蹭蹭往上漲。

但數據顯示,近幾年海外留學生的實際年薪不斷下滑,且降幅相當明顯,更重要是連選調生考試也開始拒絕留學生了。廣東、山東、北京等地發布的2025年選調生考試公告中都將大學範圍收窄,直接砍掉海外大學。

此外,也可能與內地高校擴招有關。短短五年內,全國招收研究生的成長幅度就已高達42.03%,不少名校的國內深造率,幾乎都呈現上升的趨勢,特別是「高校頂流」北京大學,從2019年的43.51%飆升至2024年的65.20%,上升了足足22.34%;北京理工大學也從2019年的43.69%增至2024年的62.93%;中國科技大學、同濟大學等也普遍增加10%到20%左右,顯示國內大學的吸引力愈來愈大。

事實上,這幾年裡,國內高校實力不斷增強,從QS世界大學排名榜中的位序變化就能窺見一二。北京大學直接前進到第14名,進步16名;北京理工大學,進步了162名;同濟大學,進步了99名;武漢大學,進步了63名。在2025年的QS世界大學排名中,清華、北大同時也超過了耶魯大學。

國內高校更吸引擁有海外學士或碩士學位背景的學子回流,他們主要畢業於美國耶魯大學、加州大學、新加坡國立大學等世界名校。

學子回流入讀的學校,更是要錢有錢,要實力有實力,如南方科技大學,2024年的生均預算經費高達56.51萬元(人民幣),僅次於清華大學的63.31萬元與上海交通大學的58.24萬元。

另在2024年中國高校在《Nature》、《Science》頂刊發文榜單前10名中,就有兩所新型研究型大學位列其中,南方科技大學和西湖大學分別排名第七、第九。

這是最難的時代,也是最好的時代。升學轉向的背後,其實是關乎時代紅利的精準押注,一代名校學霸正「用腳投票」,期許能走得更遠。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **