美國重返月球的雄心壯志近年來屢屢受挫,預算縮減、技術瓶頸接踵而至,但美國太空總署(NASA)仍堅稱要先於中國實現登月目標。

美國癡迷於太空競賽背後究竟藏著什麼考量?《紐約時報》科學記者肯尼思發文梳理了科學探索、戰略地位與中美競爭三大動因。肯尼思指出,NASA重啟登月計劃有其深遠考慮。首先,月球蘊藏著太陽系演化的重要線索,尤其是極區永久陰影隕石坑內可能存在的水冰,這些資源不僅能提供科學數據,還可能成為未來深空任務的關鍵補給。其次,月球被視為通往更遠太空的理想中轉站,而水冰可分解為氧氣與氫,分別用於呼吸和火箭燃料,大幅降低探索成本。最後,隨著中國太空技術的快速崛起,美國感受到壓力,擔心若不加速行動,月球可能成為對手的主場。

早在2017年12月,特朗普簽署《1號太空政策指令》,正式啟動阿耳忒彌斯計劃,目標是讓美國太空人重返月球,並為後續火星任務鋪路。簽署儀式上,阿波羅11號太空人奧爾德林與阿波羅17號太空人施密特均在場見證,這兩位分別代表人類首次與最後一次登月的歷史時刻。然而,計劃推進卻遠不如預期順利。原定2024年執行的「阿耳忒彌斯2號」載人繞月任務已兩度延期,最新時間表定於2026年4月;「阿耳忒彌斯3號」載人登月任務則從2025年推遲至2027年中。延誤主因是2022年「阿耳忒彌斯1號」無人任務暴露了「獵戶座」太空艙的技術問題,NASA不得不投入更多時間解決。

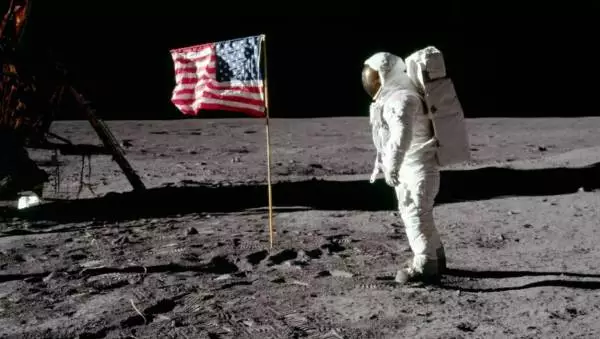

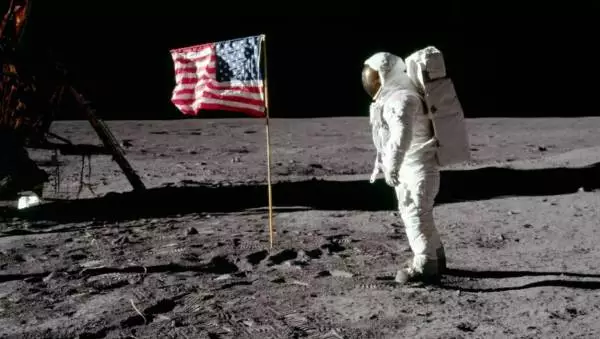

1969年7月,執行阿波羅11號任務的美國太空人奧爾德林站在月面上。NASA圖片

中國太空計劃的迅猛發展為這場競賽增添了火藥味?美國眾議院科學、太空與技術委員會主席巴賓在華盛頓一場商業太空會議上直言,美國必須趕在中國之前重返月球。他誇張地設想,月球表面會插上寫著中文「不得擅入」的標牌,相關言論反映了美國政界對中國太空崛起的普遍擔憂。NASA局長納爾遜則試圖安撫外界,強調調整後的時間表仍可確保美國搶先一步。

然而,隨著特朗普再次當選,美國太空政策的前景變得撲朔迷離。在1月20日的就職演說中,他高調承諾要在任期內推動火星探索,並讓星條旗插上火星,但對月球任務隻字未提。SpaceX創辦人馬斯克也曾表示,月球任務可能分散資源,或許不如直接聚焦火星。與此同時,NASA仰賴的「太空發射系統」(SLS)火箭正面臨預算審查,而SpaceX作為阿耳忒彌斯計劃的合作夥伴,已承接建造登月著陸器的重任。若特朗普政府傾向讓SpaceX主導,美國太空政策可能迎來新變數。

美國的登月計劃不僅關乎自身,也牽動國際合作。英國《金融時報》警告,若美國計劃生變,歐洲作為合作夥伴的「搭車探月」可能受影響,甚至讓中國在這場競賽中佔得先機。

簡單總結,對NASA而言,技術挑戰、資金壓力與政策搖擺,都是通往月球路上的攔路虎。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **

美國時間12月15日晚,美國麻省理工學院(MIT)物理學教授、葡萄牙裔科學家努諾FG洛雷羅(Nuno FG Loureiro)在位於馬薩諸塞州布魯克林(Brookline)家門中遭槍擊,身中多槍身亡,年僅47歲。

世界頂尖核聚變科學家、麻省理工學院物理學教授洛雷羅(Nuno FG Loureiro) 在家門口遭槍殺。MIT網站圖片

洛雷羅為麻省理工等離子體科學與聚變中心主任,被譽為全球核融合領域最傑出專家之一,引起學術界震驚,警方已展開謀殺調查,但至今仍是謎團,至今尚未逮捕任何人,也未公開任何線索或潛在犯案動機,但多方流言和陰謀論四起,包括其對以色列的立場,及其研究核聚變背景,懷疑「能源利益團體」干預等。

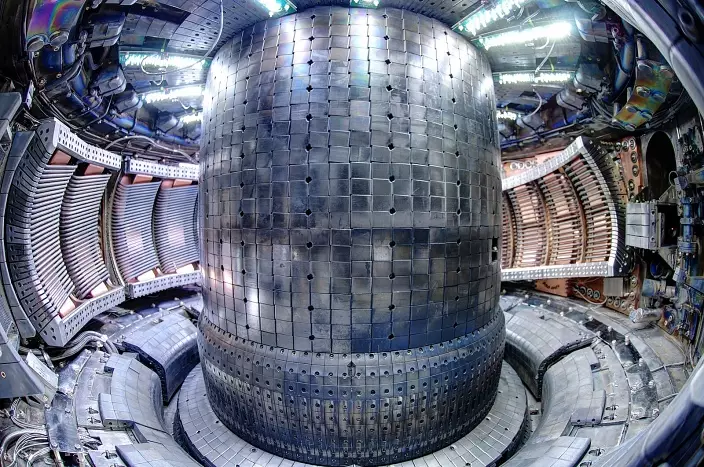

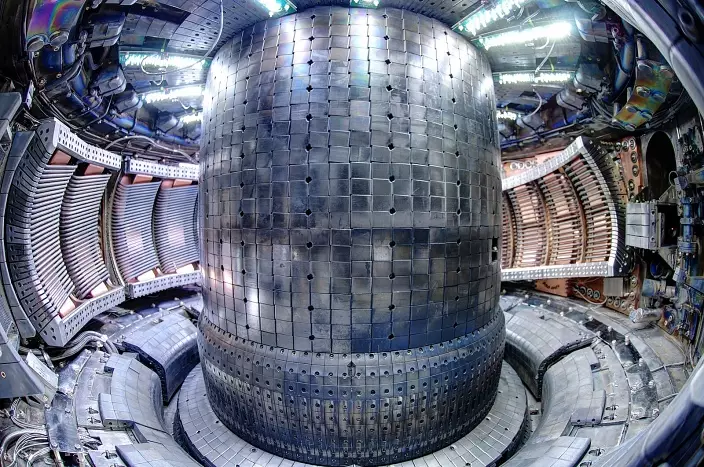

據麻省理工學院新聞網站訃告,洛雷羅的研究涉及設計能利用聚變等離子體能量的裝置,使清潔、近乎無限的聚變能源夢想更接近現,而聚變能源將改變「人類歷史的進程」,洛雷羅在等離子體科學與聚變中心(Plasma Science and Fusion Center)領導250多名研究人員,分佈在7棟建築物,佔地25萬平方英尺。該中心成立於1976年,是MIT最大實驗室之一,被視為解決人類最大問題的場所。

核融合被視為人類終極清潔能源,能模仿太陽內部反應,提供無限、無碳能源。

MIT等離子體科學與聚變中心(Plasma Science and Fusion Center)。中心網站圖片

這宗神秘的槍擊事件發生在12月15日晚約8:30至9:00,波士頓郊區布魯克林市(Brookline)警方接獲多起槍聲報告。警員趕到Gibbs街9號公寓大樓時,發現洛雷羅身中多槍,倒臥在建築物入口的門廳,他被送往貝斯醫院(Beth Israel Hospital),接受緊急手術,但因傷勢過重,於12月16日凌晨被宣布死亡。

一名住在洛雷羅樓上的鄰居Louise Cohen表示,當時她正點燃蠟燭,突然聽到多聲巨響,她開門查看,便看到洛雷羅躺在地上,其妻子和另一位鄰居立即撥打911。

她形容,洛雷羅一家非常了不起的人,經常幫她搬運雜物,「我無法想像有人想殺他」;另一位鄰居Anne Greenwald也聽到槍聲,但起初沒意識到是槍擊,因這社區一向平靜,「這太離譜了,離家太近了」。

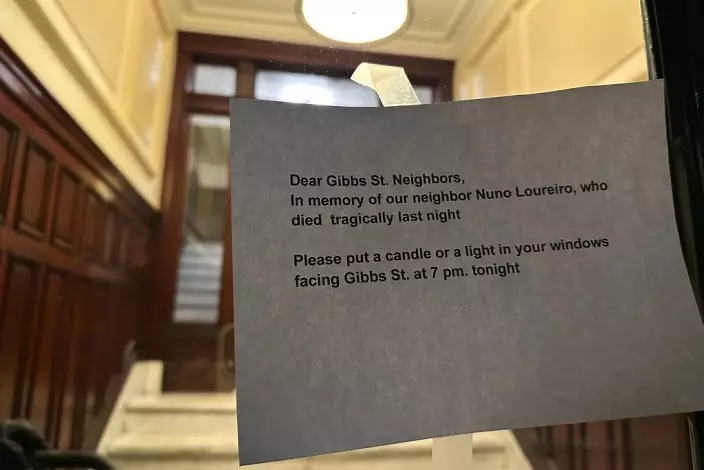

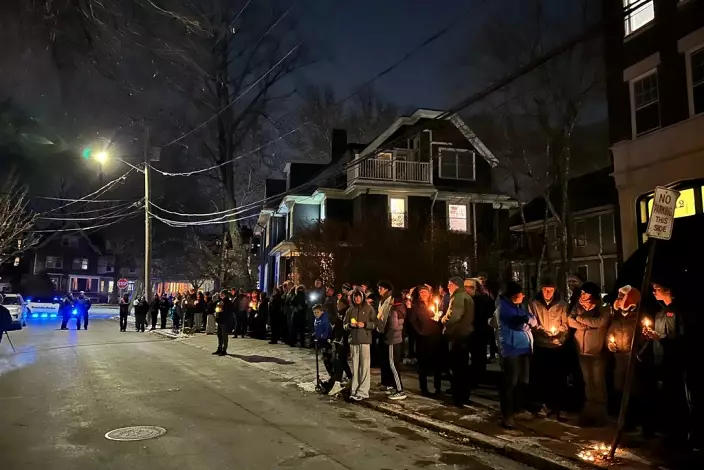

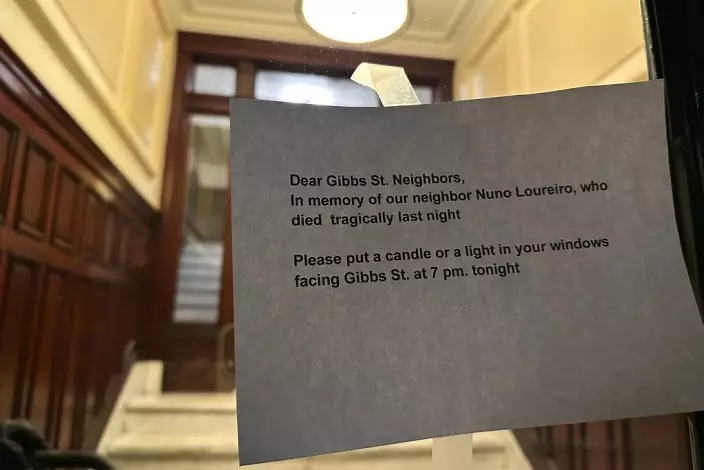

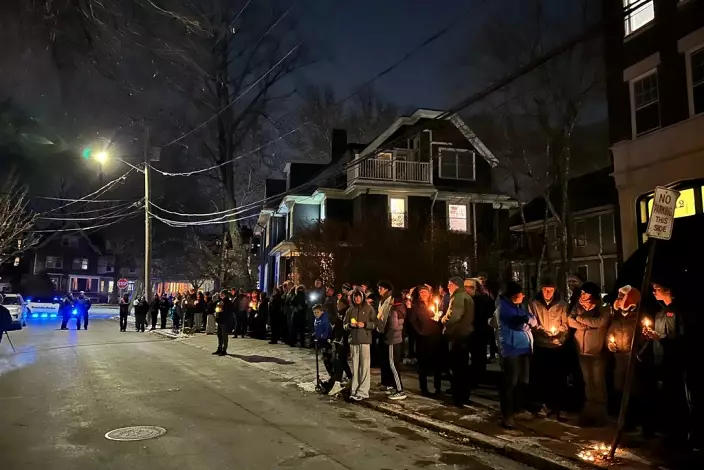

布魯克林是波士頓高端郊區小鎮,犯罪率較低,居民多為專業人士和學者家庭。洛雷羅的公寓是一棟三層磚樓,周圍是兩三層住宅和公寓,靠近Coolidge Corner商業區。事發後,社區居民自發在公寓階梯前放蠟燭悼念。有人在門上張貼通知,呼籲鄰居晚上7時後點燃窗戶蠟燭,以紀念這位「悲劇離世的鄰居」。

有人在門上張貼通知,呼籲鄰居晚上7時後點燃窗戶蠟燭,以悼念這位悲劇離世的科學家鄰居。AP圖片

警方仍在調查,但沒跡象顯示有人闖入痕跡,而槍擊發生在室內門廳,警方暗示可能與熟人有關,或針對性的攻擊。FBI已確認,此案與近日羅德島布朗大學槍擊事件無關,讓槍擊案造成兩人死亡、多人受傷。

洛雷羅1978年生於葡萄牙中部小城維塞烏(Viseu),從小對科學充滿熱情,立志成為科學家。他在里斯本高等技術學院(Instituto Superior Técnico)主修物理,2000年畢業,隨後往英國倫敦帝國學院(Imperial College London)攻讀博士,2005年獲物理學博士學位。在博士後時,他進入美國普林斯頓大學等離子體物理實驗室(Princeton Plasma Physics Laboratory),從事聚變研究。 2007年至2009年,他轉任英國原子能管理局的卡勒姆聚變能源中心(Culham Centre for Fusion Energy),成為首位「聚變研究獎學金」得主。

2016年,洛雷羅加入MIT,擔任核子科學與工程系助理教授,僅一年後獲終身教職,2021年升為正教授。其研究方向是等離子體動力學,包括磁重聯(magnetic reconnection)、等離子體湍流(plasma turbulence)、磁場生成與放大,以及聚變等離子體中的約束與運輸問題。洛雷羅的研究成就卓越,甚至有人說他可能離諾貝爾獎只一步之遙。

他曾獲美國國家科學基金會職業獎(NSF Career Award)、MIT核子科學與工程系PAI傑出教授獎(兩次)、工程學院Ruth and Joel Spira教學卓越獎,以及洛斯阿拉莫斯國家實驗室Stanislaw Ulam傑出學者獎。

今年1月,他曾獲時任總統拜登頒發「總統青年科學家與工程師獎」(Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers,簡稱PSFC),是美國政府對青年科學家的最高榮譽,以表彰他在磁場生成與放大方面的貢獻,由美國國家科學基金會提名。2022年,洛雷羅出任MIT等離子體科學與聚變中心副主任,2024年5月升為主任。

這宗槍擊案引發國際關注。葡萄牙外交部長在議會宣布洛雷羅旳死訊,美國駐葡大使亦表達哀悼。葡萄牙媒體廣泛報道,稱其為「國家驕傲」。

洛雷羅的公寓是一棟三層磚樓,附近鄰居自發點燃蠟燭悼念。AP圖片

目前,關於洛雷羅之死,雖然仍是謎團,但湧現了許多陰謀論。有些人聯想到1989至2004年在冷聚變爭議中被殺害的尤金·馬洛夫(Eugene Mallove,MIT新聞辦公室首席科學家),懷疑「能源利益團體」干預。另有傳言說他是猶太人,並因其親以色列的政治立場而成為攻擊目標。

在澳洲雪梨光明節慶祝活動發生大規模槍擊事件後,一些知名的猶太社群媒體人士將盧雷羅的死視為全世界猶太人都遭受攻擊的證據。

惟美聯社和《紐約時報》在內的傳統媒體,在報道洛雷羅之死時,均沒提及洛雷羅是猶太人,事實上,至今仍未能證實他是否猶太人。也有自稱洛雷羅的朋友在X平台否認洛雷羅不是猶太人,也指他永遠不會談論以色列或加沙。