「誅九族」是中國古代刑罰「族誅」的一種,意指一人犯死罪,其家族成員「連坐」處以死刑,共同承擔責任的刑罰制度。

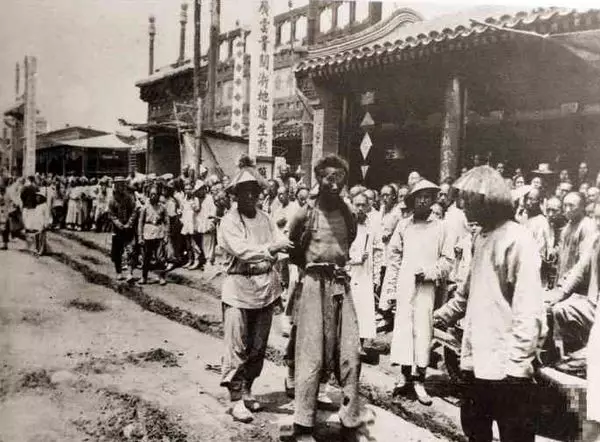

清代行刑前的情況 (網上圖片)

在中國歷史中,族誅始於商朝。當時被稱為「劓殄」,是為族誅的雛形,斬殺犯罪者及其後代之刑。先秦文獻《尚書》記載,夏啟和商湯在出征之前的訓詞中威脅部下,警告他們如果在戰爭中不聽從命令,有亂軍心者,就會將犯者連同其子一起處死。

點擊看圖輯

清同治《方正學先生遜志齋集》中方孝孺像 (網上圖片)

隨後,封建帝王也都仿效,秦始皇時期的「族誅」的酷法,先是「夷三族」。對於三族的說法,有說「父母、兄弟、妻子」;也有指「父、母、妻」為三族;亦有「父、子、孫」三族之說。秦末時期,丞相李斯和趙高就是被處以誅三族的史例。除了三族,更殘酷的還有五族及七族,當年燕國太子派荊軻刺殺秦王未遂,燕國被滅之後,荊軻全家被處以「誅七族」的懲罰。

《荊軻刺秦王》電影劇照 (網上圖片)

秦漢以後,帝王也有「族誅」刑罰。據了解,在隋朝初,隋文帝楊堅廢除了「族誅」,但其子隋煬帝楊廣復行,更擴至「誅九族」。

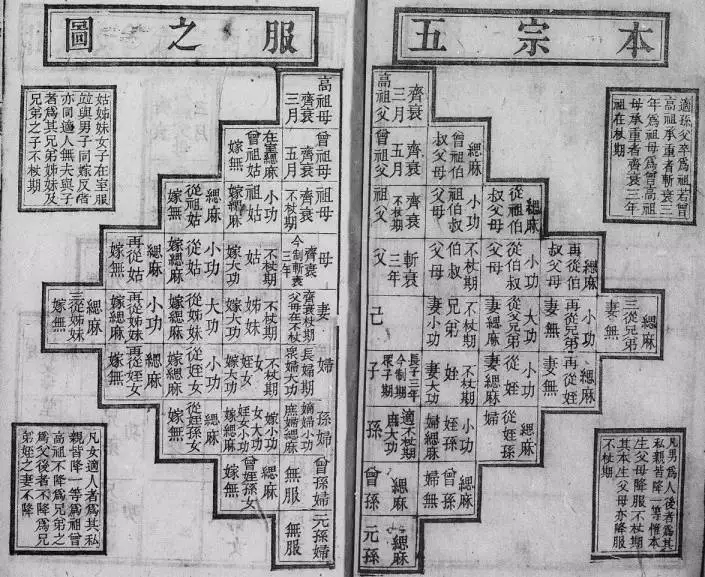

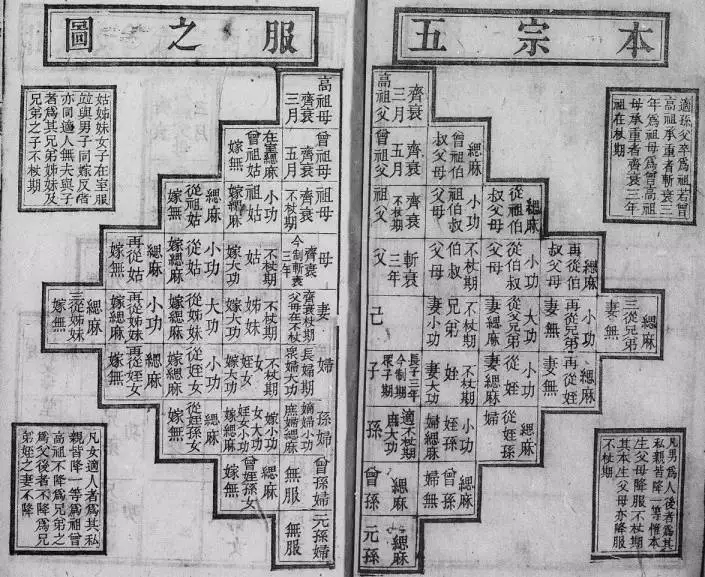

「族」根源於氏族社會,有血緣關係的一群人通常稱為「族」,故「誅九族」者,即由一個人的死罪,擴展為家族成員的共同死罪,制度違背人性。「誅九族」究竟是哪九族?歷史上都有不同說法,東漢經學文學家許慎《說文解字》指:「父族四,母族三,妻族二」,「父族四」是指被處以者一族,即犯罪者之父母兄弟姐妹兒女,另及姑母和其兒、外甥、外孫。「母族三」指外祖父母、姨母與她兒。而「妻族二」即是岳父和岳母。也另一個說法就是,由被處以者上推四代至高祖,下推四代至曾孫;橫推三從兄弟,這個也是《三字經》中,所說的「九族」。

九族五服圖 (網上圖片)

也有說法指,「九族」是一個虛稱而已。對於中國文化來說,「九」是最高之數。所以這「九族」是概括的包含與之有親緣關係的所有宗支族系。換句話說,在古代九族之誅往往是施之於重大政治犯罪,一旦大獄煉成,只要是與犯罪人沾親帶故,都將受到無辜株連,目的是斬草除根。在歷史上,我們了解到株連最廣的是明成祖朱棣殺方孝孺,終被「誅十族」。

清同治《方正學先生遜志齋集》中方孝孺像 (網上圖片)

據明化文學家祝枝山的《野記》中載,當年仍為燕王的朱棣,發動「靖難之變」奪了明惠帝帝位。當朱棣命令效忠皇室的方孝孺起草即位詔書時,方孝孺寧死不從,更在詔書寫上「燕賊篡位」四字。朱棣怒以「誅九族」相脅,方方孝孺大義凜然並訕笑似地說:「便十族奈我何!」朱棣便把其「門生朋友」歸入第十族,連同原來九族一併誅殺。最終共誅殺八百七十三人,因此事下獄及被流放、充軍者亦數以千計。

「間不容髮」這個成語最早出自於西漢枚乘所寫的《上書諫吳王》,當中有言:「系絕於天,不可復結,墜入深淵,難以復出,其出不出,間不容髮。」

劉邦建立漢王朝後,第一個問題就是要決定到底要採用怎樣的治國制度。採用封建制的周朝雖國祚長久,但國勢衰弱;採用郡縣制的秦朝雖國勢強大,但在趙高亂朝後,秦朝便因無人屏藩王室而迅速滅亡。因此劉邦想出了一個折衷的方法,那就是郡縣制與分封制並行,也是後來所說的「郡國制」。

春秋時期霸主的出現也正是周天子難以號召天下的證明。(網上圖片)

然而後來漢高祖為了防止大權旁落而大肆分封同姓族人,以致於出現諸侯勢大的情況。因為當時很多諸侯都恃着自己地方勢力強大而漠視中央命令,所以文、景帝兩帝都開始着手削藩之事。

在眾諸侯國當中,最為叛逆的莫過於吳國。統治者吳王劉濞為人極為剽悍勇猛,更是對殺死自己兒子的劉啟(即後來漢景帝)懷恨在心。在痛失愛子之時,劉濞便發誓要為子報仇。因此面對朝廷削藩的動作,他只好加快自己的謀反計劃。他不僅在封國內大量鑄錢、煮鹽,甚至一度招納工商和任俠奸人,只為了進一步擴張割據勢力。劉啟即位後自然知道劉濞並不會就此罷休,所以也開始思考應對之策。

影視劇中的漢吳國太子劉賢。當時劉賢入宮朝見,並與皇太子劉啟喝酒後發生爭執。神智不消的劉啟二話不說就抄起一個棋盤,並砸向劉賢的頭顱,劉賢當場死亡。劉賢死後,漢文帝命人將其屍體送回吳國埋葬,怒不可遏的吳王劉濞把屍體送回首都長安,以羞辱朝廷。(網上圖片)

御史大夫晁錯能言善辯,才能傑出,所以深得劉啟的欣賞。見劉啟因吳國一事而急得焦頭爛額時,他便毫不猶豫提出加強中央集權的削藩政策。隨着三十多個命令規章的推動,劉濞也日漸感受到中央皇室對自己的打壓。儘管明白到自己的領土早晚也會被削減,但他還是想放手一搏,於是便聯絡其他的幾個諸侯準備起兵反抗。

知道劉濞打算造反時,侍從枚乘便馬上進言道:「請大王三思!現在的情況就好比頭上懸有千鈞重物,而腳下卻是萬丈深淵,再愚笨的人也知道情況非常緊急。一旦做錯了選擇,那麼就像驚馬落崖、緊弦斷裂一樣,難以回頭。儘管現在形勢危急得容不下一根頭髮,但只要現大王您回心轉意,一切都還來得及補救!」

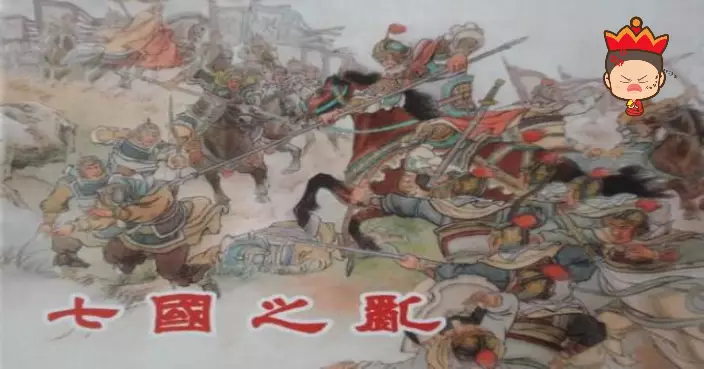

七國之亂(網上圖片)

可是劉濞沒有採納枚乘的建議,仍然決定謀反。於是在公元前159年,吳、楚、趙、膠西、膠東、淄川、濟南等七國的諸侯王便同時起來造反,這也是歷史上著名的「七國之亂」。只是如枚乘所言般,叛軍很快被漢軍擊敗。吳王劉濞死於丹徒,而其後人則是下落不明。就此,昔日輝煌一時的吳王家族也就此在歷史上失去了痕跡。

後人據枚乘的話提煉出「間不容髮」這個成語,原意是指空隙中容不下一根頭髮;即比喻與災禍相距極近或情勢危急到極點。