有謂「丈夫生而願為之有室,女子生而願為之有家」,結婚從古至今皆為人生大事,適逢2023年「雙春兼閏月」,不少男士應該會想做「新郎哥」。然而在古代,「新郎哥」原是官職,全名為「新郎官」,而且是與科舉制度有關。

今天普遍以「一對新人」來稱呼結婚男女,既然女的稱為「新娘」,那麼男的叫「新郎」似乎是順理成章之事,不過在漢代,會有不同的面貌,「朗」是古對官員的一種稱呼。據《漢書‧百官公卿表》所載︰「屬官有大夫、朗、謁者、皆秦官……朗,掌守門戶,出允車騎,有議郎、中郎、侍郎、郎中,皆無員,多至千人。」

1920年代新郎長衫馬褂禮服 (資料圖片)

再說在漢武帝時採納董仲舒的建議,在元光元年(前134年)下詔各郡、國每年察舉孝者、廉者各一人。孝廉舉至京師後,按制度並不立即授以實職,而是入郎署為郎官,可見「郎」是屬於一種官職。到唐代了,「郎」為官職的慣例被傳承下來,六品以下的官員統稱為郎,成為郎官的略稱。據《舊唐書‧韋澳附從子虛舟傳》所載︰「季弟虛舟,亦以舉孝廉,自御史累至戶部,司勳,左司朗中……為刑部侍郎……父子兄弟更踐郎署,時稱『郎官家』。」由此可知,百姓往往尊稱這些身居「郎」職的人為「郎君」或「郎官」。

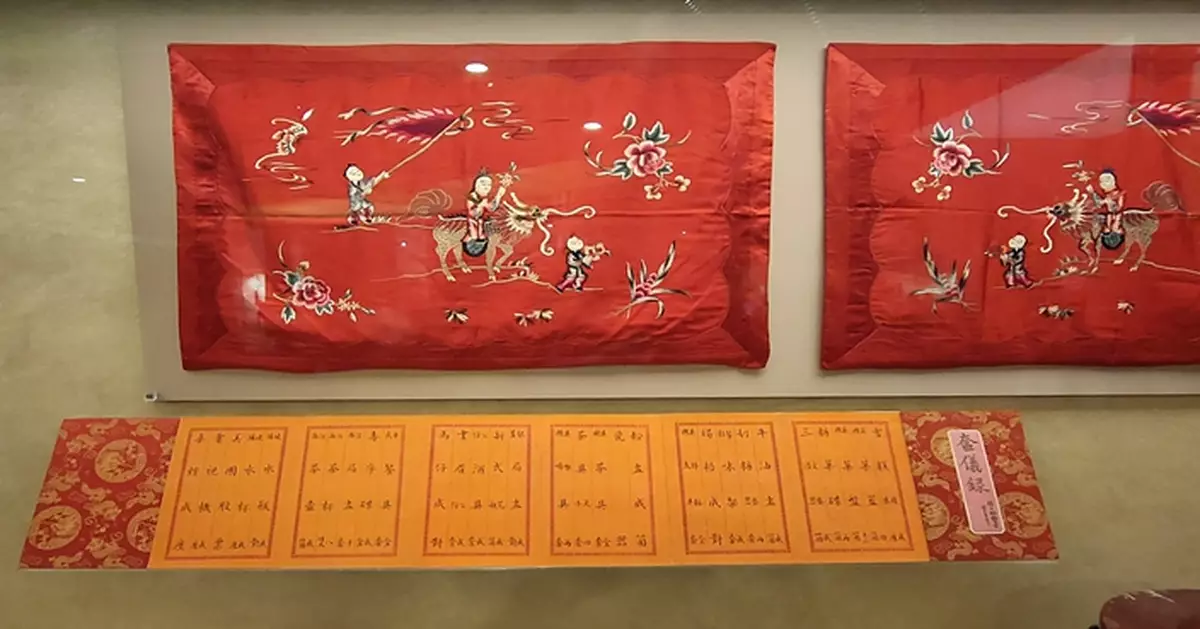

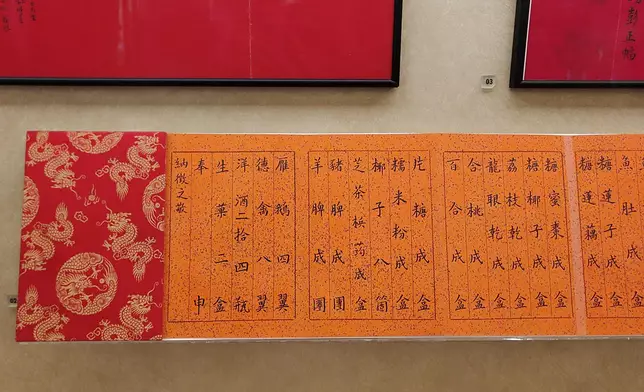

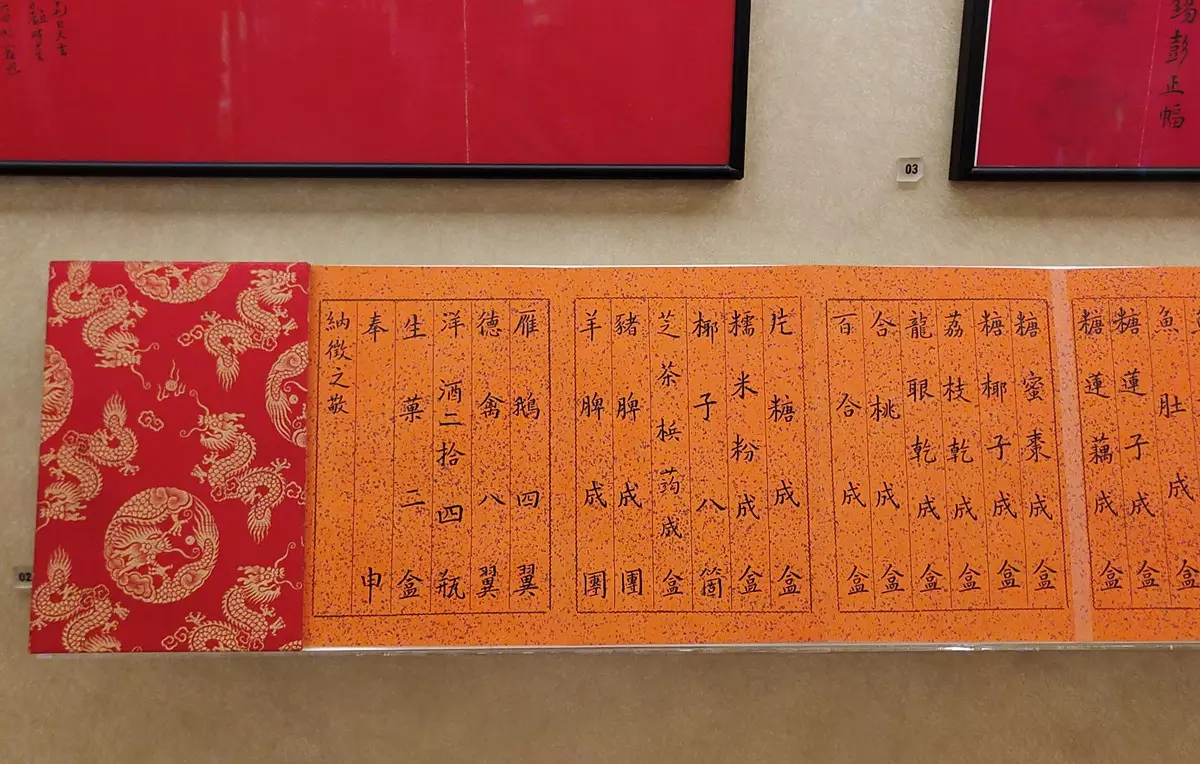

過大禮用的《禮書》。上列明了納徵的物品及數量。(資料圖片)

大家都知道,中國歷史自隋代開始行科舉制度,在唐代得到大力發展,並分為「明經」及「進士」兩大主科。自此以後,凡是中了進士的,就初步具備了做官的資格,但也要通過吏部的考試,才能正式授予官職。在通過吏部考試前,新科進士往往會被分配到中央官署裡任校書郎、秘書郎等「郎」職。所以,人們又習慣稱呼新科進士為「新郎官」,這便是新郎官最初的來歷和稱呼。

用於洞房花燭夜的燭台 (資料圖片)

此外,男子在中國古代社會也往往被為「郎」,而娶妻結婚(洞房花燭)是其一生中的大事,要一切從「新」。把「新」及「郎」合二為一,便得出「新郎」之名。再說結婚是人生大事,新婚後第一夜即洞房花燭夜地位不下於金榜題名日,能為人生帶來重大之改變,故有「小登科」之美譽。因此有說人們喜歡借用「新郎官」來為新婚男子美其名。

婚宴用的餐具 (資料圖片)

由上所見,「新郎官」原屬唐代一些中下官員的名稱,何以今天會變成民間用語呢?這方面需結合民俗學說起。從民俗學的角度來說,這代表一種很重要的文化流動現象,即制度術語的民俗化。這種現象早就存在,而且包含了非常廣泛的內容。例如「相公」,本來是對攝政丞相的尊稱。源於三國時期曹操以相職攝政,且受封魏公,故稱「相公」。至唐代演化成對宰相的敬稱。再後來(約在明清時期)就成為百姓對富家或朱門子弟的稱呼了。再如郎中、員外郎、隋唐時期原是三省屬下二十四司長官的官號,正職為郎中,副職為員外郎。唐代稍晚,對讀書人也尊稱郎中,員外稱號也泛化到所有「員外同置」(即正額以外,不在編制者)的官員。明清時期,郎中演化成南方人對職業行醫者的專稱,員外則成為民間對土財主的尊稱了。

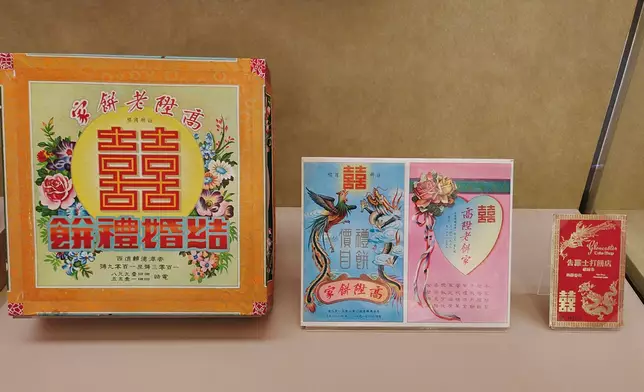

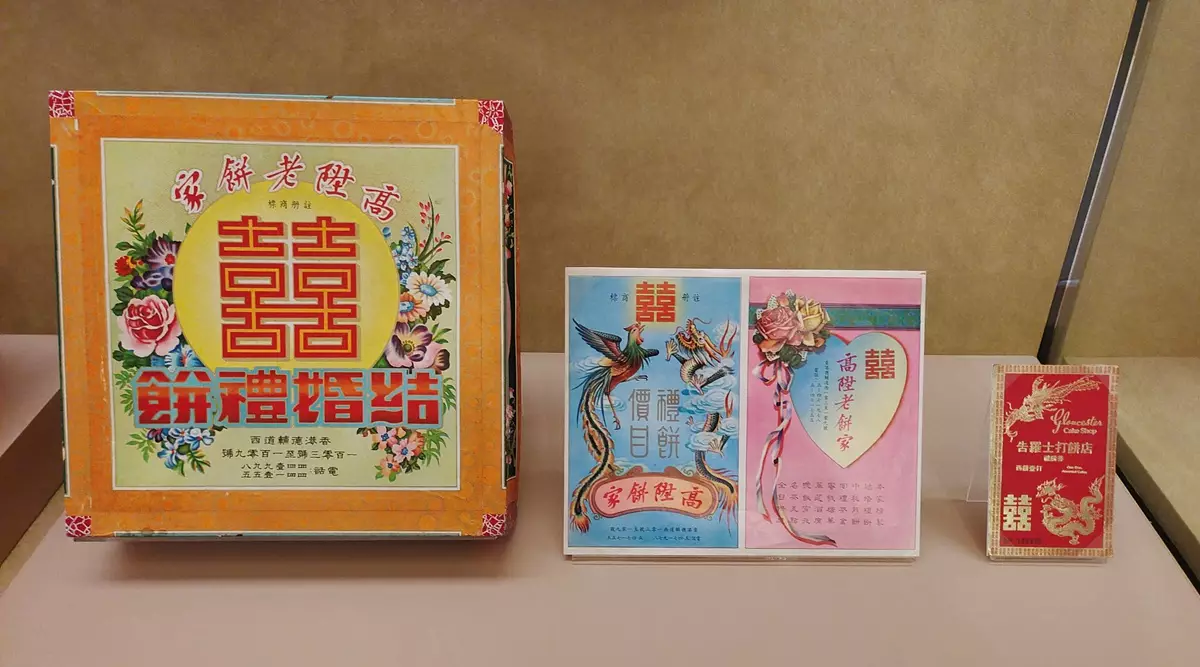

結婚禮餅 (資料圖片)

除了官名之外,還有一些本來屬於社會上層之間的相互稱謂也下移到底層社會。比如「大家」一詞,早期是指官中近臣,以及后妃們對皇帝的暱稱,從唐代開始演化成士林階層對大夥、眾人的稱謂,以後又泛化到整個社會。再如「小生」一詞,本來是官場裡下級官員在上司面前,或新學後進者在前輩面前的自我謙稱,後來轉化為年輕讀書人的謙稱。