去年中國優化調整新冠疫情防控措施後,大批外國企業家湧入中國尋求擴大商機。繼早前德國、法國及巴西眾多國際金融集團和大企業的CEO蜂擁訪華後,現在,越來越多的美國大企業CEO也掀起訪華熱潮,摩根大通、特斯拉、星巴克的CEO本周紛紛雲集中國,在各種場合表達對中國市場的渴望和信心。越來越多的國際大企業高管都在強調不可能與中國「脫鉤」。

5月31日,商務部部長王文濤會見特斯拉CEO馬斯克。

5月31日,特斯拉CEO馬斯克訪華的第二天到訪了中國商務部和負責汽車行業監管的工信部。根據中國工信部官微消息,工信部長金壯龍和馬斯克在會面中就新能源汽車和智能網聯汽車發展等交換意見。路透社等媒體也紛紛關注馬斯克與寧德時代董事長曾毓群會面的消息。據業內人士分析,此次馬斯克與曾毓群會面,商談的內容可能包括上海儲能超級工廠的儲能電芯供應等事宜。

星巴克新任CEO納拉辛漢。

與馬斯克同天抵達中國的是星巴克新任CEO納拉辛漢(Laxman Narasimhan),他表示中國咖啡市場的增長空間巨大,集團制定了2025年開設9000家門店的目標,並將繼續投資中國,未來中國將成為星巴克全球最大的市場。

5月31日,摩根大通第十九屆全球中國峰會在上海開幕。本屆峰會以「蓄勢以待、放眼未來」為主題,匯聚了來自全球37個國家和地區的超過2600名參會者,其中代表了中國和全球最具影響力的一批投資者及市值總額達4.5萬億美元的企業。這是摩根大通自2019年以來首次恢復舉辦線下的全球中國峰會,開場對話主題為「我們回來了」。

5月30日,上海市委書記陳吉寧會見了美國摩根大通集團董事長兼首席執行官傑米·戴蒙一行。陳吉寧說,上海將不斷優化營商環境,提升對外開放能級,為中外企業在滬發展創造更好條件、提供更優服務。戴蒙表示,此次摩根大通全球中國峰會吸引眾多全球投資者齊聚上海,體現了對中國、對上海發展的信心。他說,近年來,摩根大通在上海各項業務取得長足進展,並表示將加大在滬業務布局。

5月30日,上海市委書記陳吉寧會見摩根大通CEO戴蒙。

CEO們訪華的消息也受到國際市場的歡迎。據美國消費者新聞與商業頻道(CNBC)報道,就在5月30日馬斯克與中國國務委員兼外長秦剛會面後,特斯拉股票應聲上漲,當天在美國開盤時飆升5%,收盤時漲幅仍超過4%。

「馬斯克反對全球兩大經濟體脫鉤斷鏈。」《華爾街日報》31日稱,在中美關係緊張加劇之際,特斯拉卻加碼押注中國市場,4月份宣布計劃在上海建立第二家工廠,生產Megapack儲能產品。根據中國行業數據和公司公告,特斯拉去年在全球交付的電動汽車中,有一半以上是在中國製造的,去年在中國售出了近44萬輛電動汽車,中國市場為其貢獻了約22%的收入。而與此同時,特斯拉在中國的業務也助推了中國電動汽車行業的發展,去年在中國售出的電動汽車中有80%是由本土品牌生產的。

英國《金融時報》5月31日稱,為了回應北京方面對跨境數據安全以及特斯拉汽車收集敏感消費者和地理位置數據的擔憂,馬斯克的公司承諾將在中國收集的信息存儲在當地數據中心。

事實上,越來越多的國際大企業高管都在強調不可能與中國「脫鉤」。

5月31日,在摩根大通全球中國峰會上,中國區首席執行官梁治文表示:「中國調整疫情防控措施是今年全球經濟發展最大的催化劑之一。更加深入地了解中國市場,對全球投資者來說有著前所未有的重要意義。」

摩根大通CEO戴蒙5月31日告訴彭博社,無論中美政治形勢好壞,摩根大通都會在中國開展業務,他不認為西方和中國會「脫鉤」。

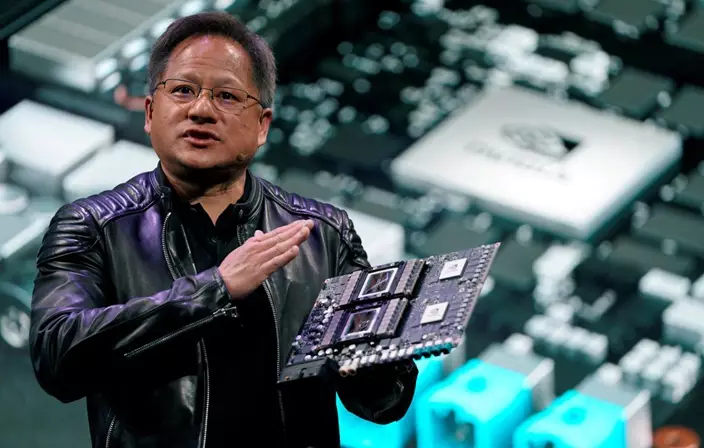

據彭博社5月31日報道,盡管美中關係持續緊張,但有消息人士透露,美國芯片製造企業英偉達公司CEO黃仁勳仍計劃在6月前往中國,到訪這個全球最大芯片市場,與中國科技企業高管會面。

英偉達公司CEO黃仁勳。

報道稱,黃仁勳此行為私人行程,如計劃成行,也是他多年來首次參觀訪問中國。據消息人士透露,黃仁勳此次訪華行程包括騰訊、字節跳動、理想汽車、比亞迪和小米等公司。但行程尚未最終敲定,細節可能有變。

彭博社提到,英偉達正成為當前蓬勃發展的人工智能領域的關鍵參與者,但它在中國的角色卻因地緣政治而變得復雜。報道稱,美國拜登政府去年公布禁令,禁止該公司向包括騰訊和字節跳動在內的中國客戶銷售其最先進的人工智能芯片。但在該禁令出台後,英偉達迅速調整了產品布局,為中國市場開發了「新的符合限制的芯片」。

5月30日他在台北針對美國對華半導體出口限制再度發出警告,稱不要低估中國企業的追趕能力。黃仁勳此前接受英國《金融時報》專訪時說,美國對中國半導體產業所實施的管制措施讓英偉達感到「束手束腳」。他提醒,美國要小心處理對華貿易政策。「如果失去了中國(大陸)市場,我們並沒有應變計劃。中國只有一個。」

疫情後中國經濟迅速復甦,龐大的中國市場充滿商機,全球企業家都在用實際行動打臉「脫鉤」論。

毛拍手

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **