印度總理莫迪自2014年上台後,推出雄心勃勃的「印度製造」計劃,立志將印度打造成全球製造業中心。甚至揚言要趕超中國,成為下一個世界工廠。

不過外媒指出「印度製造」戰略實施已近十年,效果並不如預期。其中重要的原因是印度製造商仍十分依賴來自中國的原材料。此外在內部,印度營商環境欠佳、高端人才儲備不多、工業化底蘊不足等問題桎梏著莫迪政府的大國工業雄心;對外,疫情後的「逆全球化」趨勢抬頭、全球經濟衰退導致海外需求減少等因素也更為其發展前景添上陰影。

印度總理莫迪2014年上台後啟動「印度製造」計劃。

而近期印度東部三列火車發生相撞嚴重事故,以及耗資171億盧比的在建跨恆河大橋在短短14個月內再度轟然坍塌,接二連三的基建災難也讓外界質疑,印度在推動製造業發展的軟硬件建設明顯不足。

「莫迪雄心勃勃的『印度製造』目標,要通過中國實現」,美國彭博社8日報道以此為題,從一家印度知名本土玩具商的困境切入,描繪了其背後整個印度製造業要追趕中國的挑戰所在。報道稱,盡管莫迪政府為當地產業提供了眾多補貼激勵,但印度製造商仍十分依賴來自中國的原材料。

彭博社報道截圖。

彭博社8日報道開篇介紹,「趣味動物園玩具」(Fun Zoo Toys)是印度製造業的一個成功典型,其於1979年從家族企業起步,到如今發展為印度毛絨玩具的主要製造商之一,而這顯然與總理莫迪對「印度製造」的大力推動脫不了關系。

報道提到,在截至2023年以前的三年間,印度政府將玩具進口關稅從20%提高到70%,其間玩具商品的銷售額也翻了一番。不過,這只是故事的一半:如果沒有從中國進口的金屬銷、集成電路和LED等原材料,印度不可能有產能滿足這些銷售。

「趣味動物園玩具」CEO納雷什·庫馬爾·古普塔透露,該公司剛剛推出了電子玩具,但印度並不生產這種玩具所需要的迷你電機,「製造能與齒輪和電機固定在一起的金屬銷,以保證齒輪轉動,在這裡是一個挑戰」。

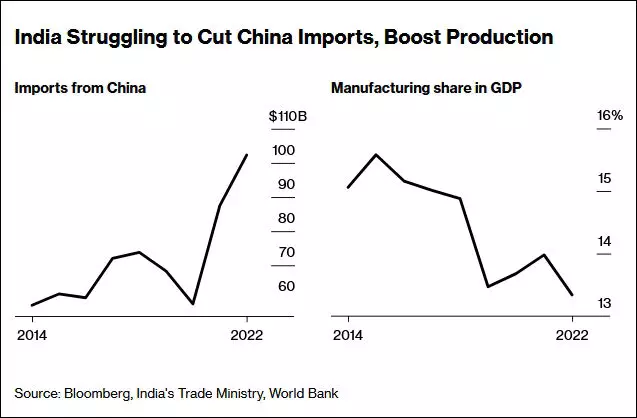

報道指出,這對印度公司而言幾乎是一個「第22條軍規」般的悖論問題。從嬰兒玩具到移動電話,印度製造商越是試圖在與中國的競爭中提高產量,就越是依賴這一北方鄰國提供部件和原材料。2022年,印度從中國進口額為1020億美元,這幾乎是印度從另兩個最大市場阿聯酋和美國進口額總和的兩倍。

2014年至2022年,印度從中國進口額(左)和製造業在印度GDP中份額的變化。

自莫迪2014年宣布「印度製造」戰略至今已近十年,從宏觀層面看,實施效果並不明顯——製造業在印度GDP中的份額不升反降,從2015年的16%降至如今的約13%,與莫迪此前提出的到2022年(後來修訂為到2025年)實現的25%目標更是相去甚遠。

莫迪的目標,是圍繞「印度製造」把印度打造成為全球性製造業大國。為此,莫迪執政八年多來先後出台了三次大的經濟倡議或戰略,在前述「印度製造」之後,又分別在2020年5月出台「自力更生」計劃,2022年10月出台「總理速度的力量」項目計劃。據彭博社統計,除了關稅以外,莫迪政府還在電子和汽車等行業推出了總計240億美元的補貼計劃,把財政激勵與產能掛鉤。

報道稱,隨著蘋果和三星等公司都計劃在印擴大生產規模,該計劃最近獲得了一些進展,但至於印度是否撼動中國在製造業的主導地位,目前仍無定論。在印度儲備銀行(央行)前行長拉古拉姆·拉詹看來,這種激勵措施很大程度上被那些只在印度進行組裝,而非真正進行製造的企業所利用,使得該國更為依賴進口部件和原材料。

蘋果擴大在印度的iPhone生產。

「我們當然不能主張手機成品出口的增加,就是印度在製造業方面優勢的證據。」拉詹在最近與其他兩位經濟學家的一篇論文中寫道,「事實上,一個關鍵問題是,印度給予完成組裝的手機的6%補貼,再加上國家補貼,是否真的超過了其『印度製造』的附加值。」

印度賈瓦哈拉爾·尼赫魯大學經濟學教授比斯瓦吉特·達爾進一步分析稱,中國在全球供應鏈中地位已根深蒂固,「與中國『脫鉤』是不會發生的,因為下游產業總是會傾向於選擇正在進入的廉價進口產品,這是純粹的經濟學問題。」達爾坦言,「中國為企業提供的東西,印度在現階段無法做到。」

盡管印度多年來持續推動製造業發展的軟硬件建設,但其基建物流、勞動力技能、營商環境等方面仍有較大的提升空間。其中第一點在最近的列車相撞事故中便可見一斑。印度鐵路網總里程居世界第四,超過6.6萬公里,但其中5萬多公里是英國殖民時期所建,較為陳舊落後。印度至今沒有實現寬窄軌道的統一,也為鐵路管理造成困難。相較而言,中國在1949年後新建鐵路總里程為13多萬公里,高鐵里程超3.2萬公里。

印度3列火車相撞釀成該國本世紀最嚴重鐵路事故。

國務院發展研究中心國際技術經濟研究所研究一室主任侯曉軒此前還曾撰文指出,與其他出口國相比,印度的資本投資、土地和電力成本都較高。同時,印度人口的平均受教育水平低、職業技能欠缺也是長期限制經濟發展的重要因素。有分析認為,如果沒有足夠的就業機會,沒有產業工人培訓體系,人口基數反而會成為負擔。

除此之外,印度營商環境也飽受跨國公司詬病。印度原材料進口關稅高、聯邦制導致的各邦之間獨立管理等,直接推高印度企業生產成本。在印度做生意,法律手續也異常繁瑣。世界銀行數據顯示,在印度注冊一家公司需要18天,比經合組織國家的平均時間要長一周左右;申請建築許可證需要34個步驟和110天的時間,必須得到印度中央政府和邦政府的批准。

印度《印刷報》曾對比特斯拉在上海的超級工廠與日本鈴木汽車在古吉拉特邦工廠的生產情況。報道稱,特斯拉與上海市政府達成協議和向客戶交付第一輛汽車僅相隔537天,馬魯蒂鈴木印度公司(母公司為日本鈴木公司)的工廠從和地方政府達成協議到生產則花了近5年時間。

馬魯蒂鈴木印度公司工廠。

外資企業在印度還面臨政治的不確定性。自2019年莫迪第二個任期後,印度政府以國家安全、稅務審查等多種理由,對外資企業采取各種限制措施。

從外部因素來看,世界經濟大環境也給印度製造業發展前景帶來影響。一方面,印度國內通脹高企加上美聯儲持續加息,迫使印度央行不得不提高基准利率,因而抬升了企業的借貸成本;另一方面,印度推動製造業發展計劃過度依賴出口增長,而全球經濟衰退恰恰抑制了當前海外需求。

在侯曉軒等經濟學家們看來,當前全球製造業發展的底層邏輯已經發生根本性變化。各主要經濟體紛紛退出以成本為中心的全球化模式,轉而追求供應鏈產業鏈安全,爭相發展製造業。大國之間的供應鏈體系或將趨於分化,在大國之間玩國際權力游戲也將日漸危險。另一方面,發達經濟體也將通過智能製造逐步實現對低端勞動力的替代,僅憑成本和區位優勢難以在激烈的競爭中勝出。相比全球化興起的時代,未來大國崛起之路會更為艱難,印度的製造大國抱負仍需找到安放之處。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **