明太祖自登基為帝後,便出台了一系列禁戲政策、法令,對全國戲劇活動進行規約。縱觀明朝一朝,幾乎所有的禁戲條令都是出於洪武時期。就算後代頒布了新的政令、法規,但其實全部都是以明初禁戲時期的法令為基礙進行細節上的增補及修改,由此可以看出明太祖禁戲程度之烈。可是,為什麼明太祖對禁戲如此執著?在元朝盛極一時的戲曲在明太祖眼中又是如何禍害社會風尚?且待我們一一揭曉⋯⋯

洪武二年,明太祖在諭令中提及各級地方建立學校的目的,在於通過「禮延師儒,教授生徒,以講聖道」,達到「以覆先之舊,以革污染之習」的目的。所謂的「先之舊」及「污染之習」,前者指的是儒家正統禮樂,而後者則自然是由元代承襲而來的不良風氣,也就是唱曲、演劇等「俗樂」。換言之,明朝建立後當務之急是要「覆禮」,即重修古代「雅樂」,並去除元朝以來「俗樂」對社會的影響。

由於士人與樂妓交流之禁日益加嚴峻,最終令明代以男性歌人,即「小唱」、「門子」來取代女樂,這也是為什麼我們會看到宴會中歌舞女角或是演劇花旦由男性出演。(網上圖片)

可是俗雅難分,明太祖對「俗樂」和「雅樂」有沒有一個標準呢?明太祖認為「元時古樂俱廢,惟淫詞艷曲更唱叠和」、「胡虜之聲與正音相雜」,可見在明太祖心中,俗樂、今樂代表著浮艷、淫巧。自元朝以來,這些北方少數民族音樂和外來音樂等擾亂正樂,以胡犯華即非正統、反綱常。既然與中正、諧和的朝廷古樂完全對立,那就必須得馬上革除。戲劇,不但屬於俗樂、今樂的範疇,還在元朝以俗文學的定位大興其盛,因此被明太祖視為眼中釘也是可以理解。

另外,在官員中推行禁戲政策也是明政府以元亡爲鑑的體現。明太祖在即吳王位時就曾發布詔諭指出,元朝吏治腐敗的取禍之道就是官員以飲宴挾妓、觀戲宿妓為樂。據《寓圃雜記》記載,唐宋間不乏官妓恭候,仕宦者往往因此耽誤政事,到了元代,則「愈無恥」。可以看出,元代的代「妓」不單純是有傷風化,而是發展到「害政」的程度。

這裡需要說明一點是,娼妓自宋元以來就承擔著一定的戲劇演出任務,如《南村輟耕錄》記載的妓女連枝秀雖以色示人,但她乃京師第一部教坊,一出場萬人喝彩。因此,明太祖禁止官員挾妓飲宴也暗示官員應戒除聲色之娛。(網上圖片)

加上,元朝官吏往往喜歡納納娼女、優伶為妾,如「美姿容,善雜劇」的湖州角妓汪憐憐被涅古伯納為側室。倡優與士人的結合打破了封建道統強調的貴賤之別,嚴重背離了儒家倫理綱常規範,所以明太祖通過特別限定樂人著裝、禁止婚娶樂婦、嚴禁樂工參加科舉等禁戲政策,也是為了嚴格劃分士庶、樂工間的尊卑界限。從明太祖嚴防僭越一舉可以看出,他恪守儒家禮法制度,並且捍衛儒家尊卑有別的思想正統。

不過明初在官員中厲行禁戲還有別的考量,那就是挾妓飲宴花銷極大,與明太祖倡導的崇儉惡奢作風相悖。明太祖一生注重儉省,在吳元年營造宮殿時就「命去雕琢奇麗者」;洪武元年四月,更「命四方毋妄獻」。因此,他不但要求官員要保持清廉,還要克服自己的欲望,約束自己的行為,不能為一己之私而做出勞民傷財之舉。對於明太祖的這一吏治理想,鋪張奢迷、用具奢華的挾妓飲宴活動自然是貪污腐敗的溫床,所以明初厲行禁戲也是實現吏治清明的必然選擇。

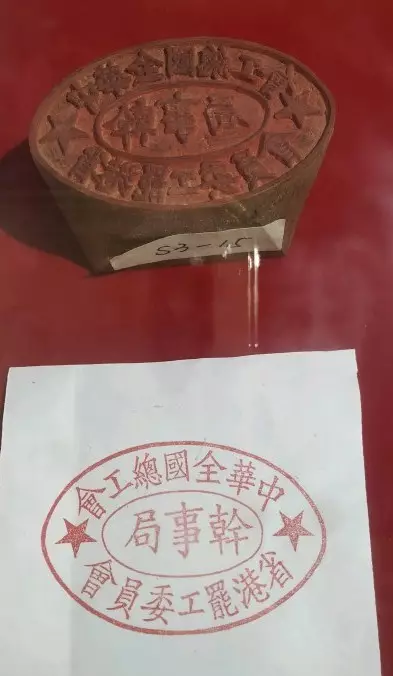

從《明史》卷六十七《輿服三》相關服飾制度記錄來看,明太祖不僅以硬性規定男性樂工需戴綠頭巾以示辱,還不斷細化倡優、樂人不同身份者的服裝差異,男性樂人、樂妓、樂人婦等皆有其對應的著裝規定。雖然有不同的服裝規定,但離不開「辨貴賤,明等威」的目的。此外,在《大明律》中,樂人交結官員即被視作「投托勢要」,要受到相應的懲處。 (網上圖片)

在官員間推行禁戲律令的同時,軍中也是見不得伶人。 由於元軍在元末起義戰爭中「以酒令為軍令,肉陣為軍陣,謳歌為凱歌」,以至於將弱兵頹。為了重蹈覆轍,明太祖對世代為軍的軍官、軍戶子弟嚴格規管,以免再次出現長期伏身於酒宴、歌舞之樂而導致戰力大減。得益於明太祖雷厲風行的禁戲舉措,明初軍隊一直都是軍紀嚴明,志氣高昂。

新興政權往往為了鞏固自己的統治基礎,采取各種政策、制度和法令,以體現其正統性。明代也不例外,為了爭取士大夫階層的認同,明太祖制定《大明會典》規範社會行為和維護社會秩序,還頒布了《太和正音譜》等法令規範音樂和禮樂。作為明政府鞏固統治基礎的一環,禁戲政策旨在限制俗樂和今樂,以維護儒家禮樂教化的道德和文化價值觀。這些政策和制度在明代初期的國家建設和政權鞏固中發揮了重要作用。

明太祖禁戲之策效果顯著,明前期很長一段時期都不見文人與樂妓交際活動的資料,就連宴席上詞曲應酬之作的數量也少於前朝。同時,在明代前期厲行禁戲的環境下,幾乎沒有樂妓以演劇知名或見諸文人筆記,不能與《青樓集》中一百 多雜劇名姬的規模相並論。(網上圖片)