1937年11月中旬,國民革命軍淞滬會戰失利,其後南京失守。在南京保衛戰期間,日軍在戰場上俘虜了數萬中國官兵,最終在日軍高層授意下被集體屠殺。中國軍隊全面敗逃,為了逃脫換上平民衣服混進民間,日軍再徹底搜捕這堆潰兵,一有嫌疑就捉,最終逃避不了屠殺命運。

日本歷史學家洞富雄《南京大虐殺》指出,日軍由12月13日攻佔南京開始之時,日軍搜捕潰兵,數萬中國平民受牽連一同被屠殺,在此後的大約六個星期,日軍在城內外隨意殺害平民,被日軍強姦、搶劫的受害人也往往被日軍殺死滅口。據專家指,當時被日軍屠殺的中國官兵和平民在20萬至30萬人以上。

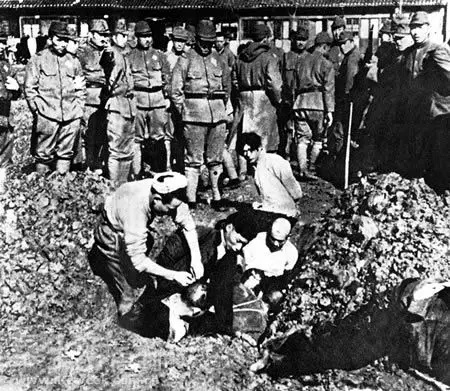

1938年國民黨發表的《日寇暴行實錄》其中一張相片,展示日軍活埋民眾 (網上圖片)

在南京大屠殺期間,究竟日本士兵為什麼會完全脫離人類基本的行為規範?為什麼日本軍官允許甚至鼓勵這種失控行為?可試從日本的歷史,來了解日軍的所作所為的根本原因。

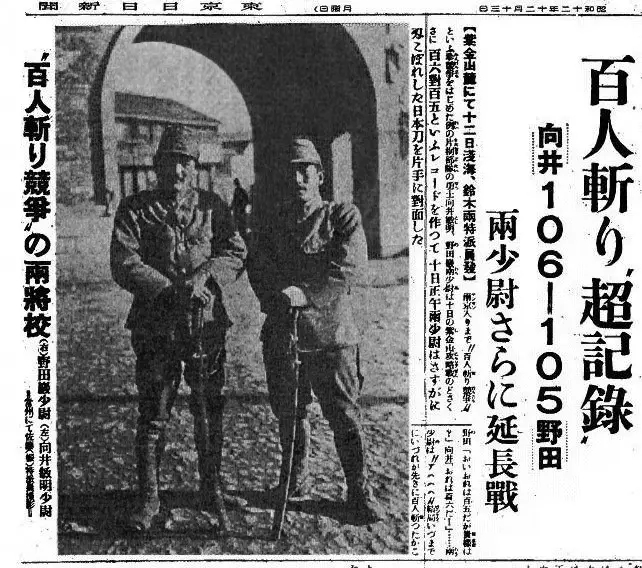

日本報章當時報道兩名軍官在南京時「殺人比賽」(網上圖片)

在侵華期間的日本人,民族特質已經由千年社會制度鍛造出來。制度下,社會等級的確立和維持會通過軍事鬥爭實現。千百年來,日本列島上強大諸侯都僱用私人軍隊,互相征戰;到了中世紀,這些軍隊逐漸演變為日本社會獨特的武士階層,他們的行為規範被稱為「武士道」,為主人效忠而死是武士一生中至高無上的榮譽。

除了對其統治者應盡「為國捐軀,無上光榮」的「義務」,日本武士行為規範嚴苛,在道義上,如果沒能光榮完成軍事任務,就要在眾人面前,施展剖腹儀式,大無畏地自殺。這種武士道精神到了18世紀時的現代化戰爭發揮到極致,逐漸滲透到日本文化,獲很多年輕男子尊崇及遵循。從二戰日本面對美國的太平洋戰爭當中,神風突擊隊執行自殺式任務,戰機直衝美艦,日本青年這種誓死效忠天皇、隨時準備獻身的行為,為西方留下深刻印象。

神風突擊隊成員平均年齡17歲 (網上圖片)

另一種塑造日本民族這「特殊行為」來自於它的孤立以及西方衝擊。15世紀末16世紀初,日本在德川家族統治下實行閉關鎖國政策,原意保護日本免受外部侵擾,結果事與願違,造成日本社會與正在發生工業革命的歐洲完全隔絕,新技術無從傳入,威脅國家安全。在長達250年的時間裡,日本的軍事技術一直停留冷兵器及火槍水平。到了19世紀列強全球擴張,當時美國大規模以武力展示震懾日本,逼其開放通商口岸。德川貴族階級匆忙藏好細軟準備想應戰時,最終不得不承認美國軍事技術優勢,接受美國要求。美國再為英、俄、法及德等國,打開了與日本通商之門。

據了解,此次蒙羞在日本民族心中留下強烈怨恨,日本當權精英中,部分人敦促領導階層安撫入侵者,師夷長技,徐圖復仇大計:與外國保持交流,學習他們的軍事訓練方法與戰術,等我們(日本)各藩屬國團結如一時,就可以走出去,將外國的土地分封給戰功卓越的將士;這樣士兵們將會勇猛果敢,那時我們再宣戰也不遲。這觀點雖然未公開流行,卻頗有預見性:不僅預示日本將要奉行的戰略,還描述了日本人長期以來認為生命屬於國家而非個人的理念。

現世存有大量「南京大屠殺」的相片 (網上圖片)

日本近代史學家指出,日軍對士兵實施的「非人性教育」,認為只有在「私下制裁」名義下通過暴力以及精神侮辱的手段才能打造出堅強的部隊。本已否定了個人人格的軍隊,壓抑人性,士兵累積在心中的抑鬱,在戰爭中轉化為對弱者的欺凌,殺戮中國手無寸鐵的民眾。