精 · 選 · 新 · 聞

土耳其新人婚禮收「顯示卡、記憶體」 AI缺貨潮科技零件價格超黃金!

基因組學專家:癌症、高膽固醇等或與基因有關 及早基因檢測及早治療

朝鮮九大平壤開幕 金正恩:國家地位不可逆轉地得到鞏固

車厘子味甜唔等於熱量高 營養師教食得安心又唔超標

特朗普:白宮改建宴會廳項目獲全票通過 預計2029年1月前完工

美方和平委員會首次會議 特朗普:10天內知道美伊能否達成協議

意大利冬奧賽場萌犬亂入 與選手並肩衝線引全場歡呼!

春節寵物經濟火熱!上門餵貓需求暴增25% 從業者:每天只睡三四小時

陳浩濂:政府目標3年內黃金倉儲超越2000噸 打造香港成區域黃金儲存樞紐

鑑於公眾表現極大興趣 特朗普稱將啟動解密與UFO和外星生命相關政府文件

土耳其新人婚禮收「顯示卡、記憶體」 AI缺貨潮科技零件價格超黃金!

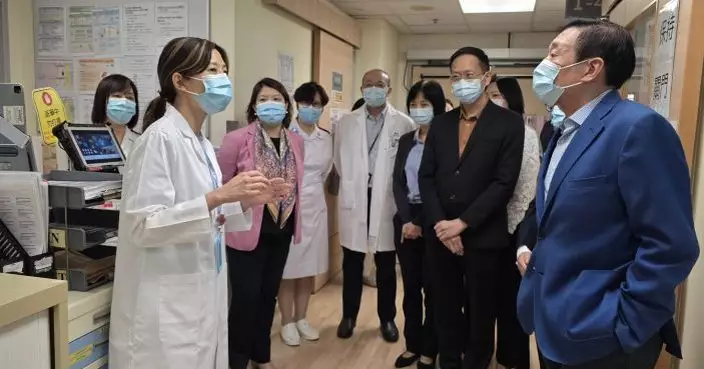

基因組學專家:癌症、高膽固醇等或與基因有關 及早基因檢測及早治療

朝鮮九大平壤開幕 金正恩:國家地位不可逆轉地得到鞏固

車厘子味甜唔等於熱量高 營養師教食得安心又唔超標

特朗普:白宮改建宴會廳項目獲全票通過 預計2029年1月前完工

美方和平委員會首次會議 特朗普:10天內知道美伊能否達成協議

加沙:月初至今有1100多名巴人通過拉法口岸 是原先預計的約三分一

日本福岡圖書館發生持刀傷人案 3人受傷疑犯當場被捕

至晚上9時逾108萬人次出入境 羅湖管制站最多人

馬年賽馬日馳騁精彩馬年 馬會與市民同心同步同進

安德魯被捕 英王查理斯三世﹕王室全力支持配合警方調查

涉與愛潑斯坦分享機密文件 前王子安德魯被英國警方拘捕

BP大平台

廣西休假目睹漁船爆炸起火 內地武警駕快艇兩度駛向火場救出兩受困船員

- 變賣36面獎牌又賣車 內地退役運動員赴滇支教3年投入逾70萬

- 目睹的士失控墮河下沉 浙江63歲大爺果斷跳冰河3分鐘救出2人

- 送餐途中見居民樓起火 浙熱心外賣員停車救火致訂單超時 平台核實後免責

- 路面結冰致多車輛打滑受困 山東2女早高峰冰雪中推車2小時助疏通車龍

- 母病逝父患癌 河南20歲男大生暴雪夜直播賣藝籌44萬醫藥費救父感動網民

- 貨車輪胎起火駛入收費站 懷化收費員及時發現示警 職員30秒撲滅免釀大禍

- 為照顧傷殘女兒入大學任清潔工 內地慈母陪女讀書13年全力支持追夢

- 丈夫患急性白血病 內地人妻雪夜直播跳舞籌醫藥費搏一線生機感動全網

- 喪夫化悲痛為善行 浙婦醫院旁開免費素食餐廳4年送出逾6萬份熱飯

愉景灣沙灘獵蛋奇兵暨嘉年華2026 獎品逾5萬份總值超過100萬

- MG新春優惠 好友推薦可獲免費車輛檢查 把握「一換一」稅務寬減最後機會

- 全運會特別版車限量發售 HYPTEC HT 19.9萬起 E9 PHEV 44.9萬起

- Momax推AI夾耳式耳機 支援140語言即時翻譯 商務旅行推薦

- 朗豪坊 x 白紙市集 x Cheap Century「熱鬥大麻成!新春市集」登場 聯乘插畫師大麻成打造期間限定「馬場」 2月12至16日追加年宵場次

- GAC APMG天水圍+WOO連續8日新春車展 多款電動車「一換一」心動價低見13萬

- BABY MILO® STORE 2026 推出一系列手袋、配飾及鑰匙扣 同步推出年度焦點新品迷你鑰匙扣數碼相機盲盒

- 半島酒店集團「藝術迴響」新銳藝術裝置 3月17日至5月上旬香港藝術三月期間亮相

- 惠康情人節突發優惠 買滿$168全單92折 紅白酒折上折兼送$142禮品

- 維園潮玩嘉年華12巨型公仔列陣 7款全新IP充氣雕塑強勢亮相 互動遊戲贏限定揮春

調查:近9成受訪AI用家稱生產力提升 約兩成每日省逾1小時工作時間

- 理大研發「IntraSpect」第三代智慧熔池精控技術 以「工業透視眼」實時監測焊接缺陷助力灣區高端製造升級

- 生產力局首辦AI教育研討會暨應用展 吸引逾3000名校長教師參與 推動AI融入課堂提升學與教成效

- 生產力局AI方案展圓滿結束 聯同仲量聯行拓智慧物業應用 首台「清洗水箱機械人」亮相

- 百度蘿蔔快跑夥Uber下月迪拜推全無人駕駛服務 王儲親試啟動

- 城大團隊攻克富鋰正極電壓衰減 獲「產學研1+」資助擬建千噸級產線 料創逾百新職位

- 理大研音樂機械人結合同理心語言 助解孤獨提升人機情感連繫

- 環保署用廢膠製「聲學超材料」降噪 大埔道路重鋪三晚工程壓縮至一日完成

- 港話通推AI線上求籤 黃大仙籤文配大師解籤 馬年運程一帖睇

- 科大夥英特爾建聯合實驗室 聚焦高能效智能運算 應對AI能耗挑戰

分 · 類 · 精 · 選

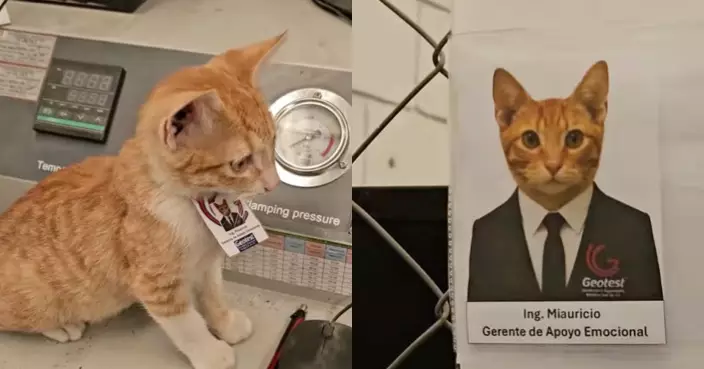

最萌經理!流浪橘貓空降做「情緒支援主管」網笑:摸牠算職場騷擾嗎?

廣西休假目睹漁船爆炸起火 內地武警駕快艇兩度駛向火場救出兩受困船員

梅小惠收阮兆祥2000蚊大利是 銀紙扇嘟嘴合照放閃

孝順有價?母親嫌家用及利是太少迫加碼 台女感抗拒 網民咁建議

梁洛施年初二晒素顏賀年靚相 5億石澳豪宅內部曝光

《闇黑新娘!》3.5大銀幕鉅獻 重塑科學怪人與「新娘」的經典故事

吳千語貼地辦年貨 富三代老公施伯雄一人拎三袋戰利品

TVB混血小花何詠多驚喜客串《愛·回家》 視周嘉洛為理想對象

Stray Kids全球藝人榜登上第二 成今年唯一躋身前十韓流藝人

TVB小花梁倩萱晒白皙修長美腿 女人味飆升仙氣滿瀉

JACE陳凱詠首登紅館有近八成入座率 Kelly驚喜現身合唱掀高潮

「東張女神」俞可程古風旗袍賀新歲 玲瓏曲線獲讚「現代版東方美人」

古天樂拉宣萱開Live陪追《尋秦記》劇集 二人互窒互寸笑爆直播

馬年賽馬日9.8萬人沙田馬場共賀新歲 逾2萬旅客入場創新高

j-hope生日豪捐188萬港元 涵蓋兒童醫療、教育、動物保護

鄭中基經理人湘姐神隱年半 大年初三突幸福發文

55歲李嘉欣激罕轉行金髮Look 與許晉亨情侶裝攬愛犬拜年

南韓調查:過年利是變成年人最大開銷負擔

特區政府:就港人北海道遇襲向日本駐港總領事表示關注 要求保障香港旅客人身安全

【2026.2.19娛圈熱點】胡杏兒舉家回圍村祭祖 楊千嬅晒14歲兒子Torres越大越靚仔

大埔林村 「香港許願節」遊客體驗傳統港味樂趣 拋寶牒祈福收穫新年好彩頭

《臥底洪小姐》第10集衝破9.9% 朴信惠登頂演員品牌榜

尹錫悅逃過死刑 法官﹕避免使用暴力及無犯罪前科等成量刑理據

漁護署:鹹田灣及西灣帳篷數目較平日多 但整體可控無嚴重破壞環境行為

跑超馬恐加速紅血球衰老!美國研究揭極限運動對血液健康影響

歌影巨星郭富城首度以「馬年大使」亮相馬場 樂壇天后陳慧琳勁歌熱舞馬力全開

「東張女神」鄧凱文迎26歲生日 盼拍真人騷挑戰自己

食烤全羊突聞惡臭味 四川女驚見羊尾藏糞便感噁心 餐廳認清潔疏漏賠1700元

小香豬養1年遭宰殺不捨落淚 安徽婦人開食後大讚「好味」結局反轉

連日暴雨巨浪摧毀愛情象徵 意大利著名海蝕拱門情人節當天倒塌

新年飲酒停不了?京都大學新研究揭密:肝臟荷爾蒙減弱讓你「飲到停不下來」

深圳路邊現價值17萬銀磚無人認領 保安報案寸步不離看守 警方助物歸原主

第二集「明星版《唱錢》」 「靚聲魔人」黃洛妍逾95%準確率成「難度區王者」!

涉非法擴展營業範圍 旺角長旺道兩新鮮糧食店被暫時吊銷牌照14天

流浪小虎斑貓蜷伏商場角落無人理 好心女子伸援手助完成手術重獲健康

馬年郵票大比拚!澤西島「蜂猴騎馬」暗藏吉祥話 新西蘭用食物說故事

勞福局「技術專才清單」招人才批出423宗申請 飛機維修及護士佔最多

韓國前總統尹錫悅發動內亂罪成 一審判處終身監禁

大馬新郎一日娶兩妻 三人行畫面曝光掀熱議

非常檢控觀|蔣家旻出賣老竇李成昌 笑住講「多謝爹哋」睇到人心寒

佛州逾400磅海牛為避寒誤入排水管受困 消防出動吊車救出脫險

何永賢:簡樸房規管下月開始接受登記 與營運機構繼續努力告別劣質劏房

斷食不是萬靈丹!考科藍研究證實:間歇性斷食與傳統節食減重效果「幾乎相同」

醫管局:今年截止上周二 約20萬病人急症室求診按年少近11%

俄清潔工未戴安全裝備登屋頂作業 失足掛6層樓高電線命懸一線

李英愛閒逛韓式傳統市場 試穿「泡菜馬甲」貼地吃刀削麵

陳慧琳兩子近照罕有曝光 「蝦餃仔」劉昇180cm身高撞樣宋仲基

醫管局:急症室求診人數減少 反映公營醫療收費改革成效

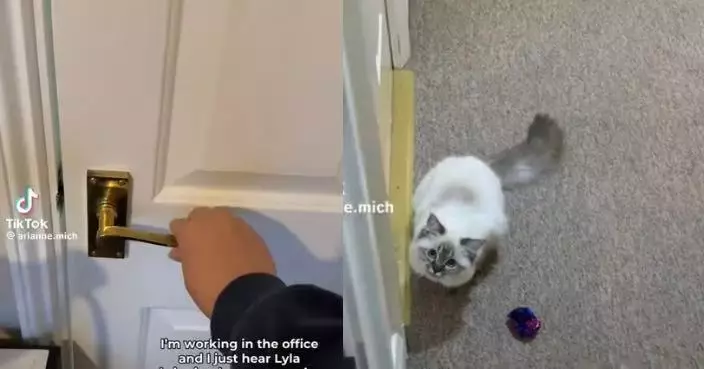

屋企辦公遇「最強干擾」 女飼主見萌貓坐門口等陪玩勁無奈:根本無法專心!

最狂自律挑戰!美國男自願鎖房一年 戒可樂、減肥、全天直播:這是我要的生活節奏

尹錫悅發動內亂案將宣判 大批市民集結法院外警方加強人手防止騷亂

趙希洛再晒巴黎婚照 老公身影終曝光甜蜜依偎溫馨滿瀉

湖南1200年古樟樹遭爆竹引燃燒足7個鐘 專家鑑定:未「燒死」可搶救

冬奧港隊高山滑雪代表金詠晞 女子迴轉項目未能完成次輪賽事

金與正對韓方承認無人機侵犯朝鮮領空予以高度評價

駕鏟車闖珠寶店盜150克金飾 土耳其賊人騎驢逃逸終落網

港女抱怨「巴士減速埋站未開門」駛離 網民:少做1動作司機有權「飛站」

賀歲賽馬日年初三沙田馬場舉行 有旅客專程感受氣氛亦有市民冀取好意頭

買到賺到!大阪糖果博物館推「純金糖」每月僅一人能買 抽中即賺3.6萬

專訪|邢慧敏新春最愛做召集人 約朋友打牌食盆菜

孖生仔共用胎盤「子宮內鬥」? 湖北孕婦患雙胎輸血綜合症獲延長孕周平安分娩

新城知訊台打造最強音樂節目迎馬年 皇牌主持薛家燕范振鋒列陣賀新歲

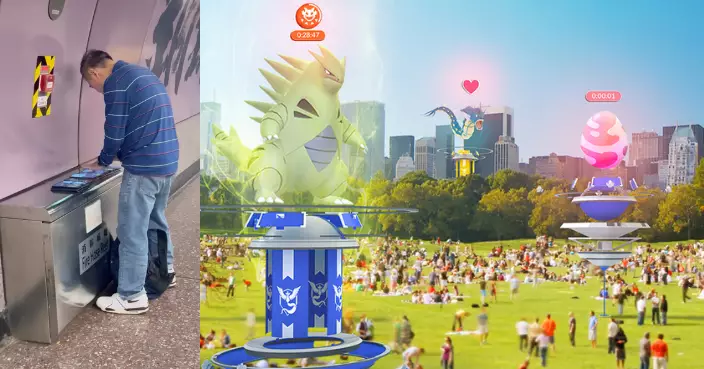

銅鑼灣站大叔八部手機一字排開忘我狂撳玩1遊戲 網民欣賞:感受到熱愛

身體似「液體」般滑落地毯 拉布拉多犬「癱軟睡姿」引打工仔共鳴

東壩交通順暢警方漁護署加強人手維持秩序 有遊客稱風景優美不覺人太多

大批市民初三到車公廟參拜 祈求新一年順風順水身體健康

南極極寒深海首現「深海坦克」 澳洲團隊發現巨型睡鯊震撼科學界

ATP德拉海灘網球賽 黃澤林挫中島布蘭登闖入八強

澳婦每日飲尿塗全身稱尿療法可助「排毒美容」專家警告:恐傷腎致感染

陳熙蕊紫色性感長裙迎新春 送創意賀詞:主打一個「馬」不停蹄地幸福

美國南方司令部司令與委內瑞拉當局會晤 是美軍突襲該國後首次訪問當地

金正恩:600毫米大口徑火箭炮可提升朝鮮戰爭遏制力 實現本國戰略意圖

遊泰與馬騮互動變驚魂記!德女網紅遭猴群圍攻咬傷小腿送院

買零食抽中金條!內地多地網友幸運爆棚 10克足金直接抱回家

郵輪旅遊訂房攻略 專家五招教你避雷慳錢!

傅聰:日本無論以任何藉口行使集體自衛權介入台灣問題 中方必將迎頭痛擊

蔡思貝遊九寨溝體驗當地民族風情 紅黑藏服Look英氣十足

駕車遭2持槍蒙面匪徒攔車 智利司機冷靜踩油門硬闖成功突圍逃離

變賣36面獎牌又賣車 內地退役運動員赴滇支教3年投入逾70萬

美媒:美軍做好準備最快周末軍事打擊伊朗 特朗普未作最終決定

天氣 | 初三日間溫暖乾燥 最高23度

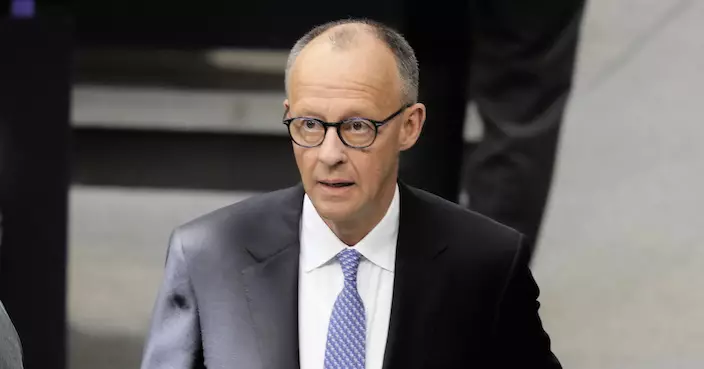

德總理默茨:將於下星期訪華行程中 尋求與中國建立戰略夥伴關係

美國加州雪崩 釀至少8死1失蹤

隔夜便當暗藏風險!營養師提醒5類常見食材易變細菌溫床不宜帶飯