《素女經》是一本關於房中術的著作,成書時間在兩漢以前,並在魏晉六朝的民間流傳修改。作為中國古代著名的性學作品,內容為黃帝與素女討論房中術的對話。

傳說素女其實是黃帝身邊一位貼身侍女,擅長音樂,也善研養生之道和房中術。一天,她在彈奏一種有50弦的瑟時,竟令黃帝心思不定,心癢難撓,聽得春心蕩漾。黃帝頓時驚覺這種瑟會勾起男子對「性愛」的慾望,於是便命人將瑟一分為二,各為25弦。

點擊看圖輯

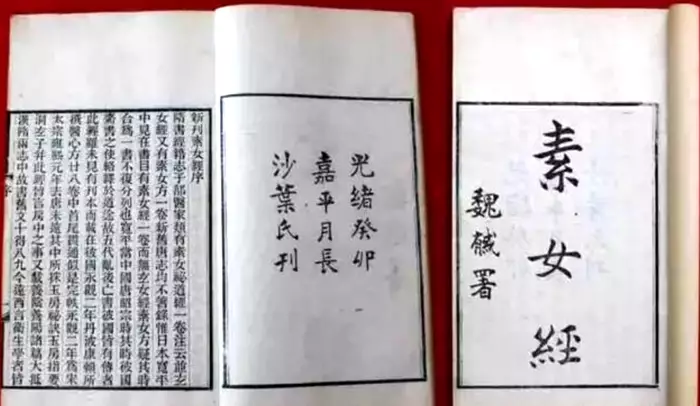

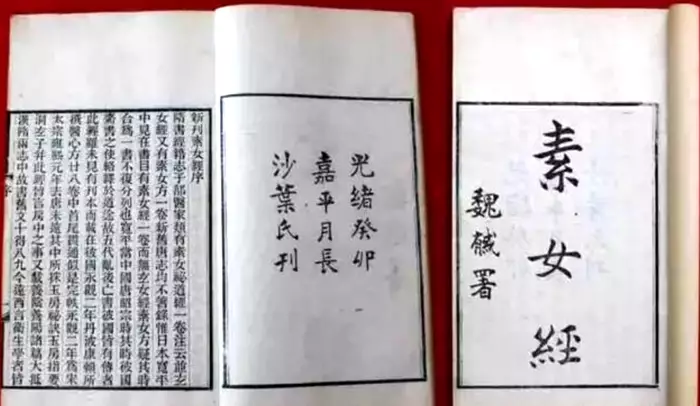

《素女經》,相傳是侍女向黃帝傳授房中術的對話錄。不過亦有人認為,《素女經》只是一本假托黃帝和侍女的偽經。(網上圖片)

《素女經》部分內容並不可取,如書中指出農曆每月的廿八不可行房,欠科學根據。(網上圖片)

後來的艷情小說,如《肉蒲團》、《金瓶梅》等,有傳是參考《素女經》而成。(網上圖片)

丹波康賴是東漢靈帝之後入籍日本的阿留王的八世孫,其《醫心方》是日本現存最早的醫書。(網上圖片)

《素女經》,相傳是侍女向黃帝傳授房中術的對話錄。不過亦有人認為,《素女經》只是一本假托黃帝和侍女的偽經。(網上圖片)

黃帝因而沉思,並想要了解男女交合對身體的利弊,於是便請教精通房中術的侍女,問道:「我覺得自己精力衰退,脈理不順,並常常覺得憂心忡忡,坐立不安,感覺將會有大禍臨頭,這是怎樣的一回事?」

侍女回答道:「當一個男子感到精力衰退、不安,大多是陰陽失調、房事不當所產生的後果。因為當女子的精力勝過男子時,就好比水勝過火一樣,自然會火滅煙消。性事應像烹調食物一樣,水和火要互相協調,才能調和五味,做出溫熱可口的佳餚。如果不懂得這個道理,將使他身體衰弱,甚至危及性命,因而失去快樂,沒有樂趣可言。所以人們一定要慎重對待陰陽交合之道。」(《素女經·至理第一》)

接著,二人交流更多對「性」的看法。後人將他們之間的對話記錄整合,集大成為《素女經》一書,成為日後中國著名的性學指南。

素女,後世把房中術稱作素女之道。(網上圖片)

素女是傳說中精通性愛技法的神女,但其形象並不放蕩。漢代《論衡·命義》有曰:「素女對黃帝陳五女之法。」漢代張衡的《同聲歌》描述男女新婚洞房:「素女為我師,儀態盈萬方」,可見素女形象深入民心。

《素女經》一書包含眾多「性」和養生理論,強調性行為與人的身體強弱是互相影響的;提及最早的優生學概念,即通過人為手段來控制生育,認為兩性交合是為了生養「賢良而長壽」的兒女;提出容易受孕的方法、如何以「性愛」達致延年益壽的方法、進行房事間的性心理觀、男女雙方在進行房事間獲得快感的方法、進行房事的頻率、九種交合的不同體位與方法,以及記載一些房中藥方,來治療關於性生活、性器官方面的各種疾病等。

《素女經》部分內容並不可取,如書中指出農曆每月的廿八不可行房,欠科學根據。(網上圖片)

《素女經》認為性交是一種順應自然的行為,壓抑性慾、杜絕性交是有害的。不過,性交要掌握節度,從而使「男致不衰,女除百病」,縱慾過度者則會「漸以衰損」。

雖然《素女經》成書於2000多年前,但書中的內容已包含眾多科學與醫學相關的知識,是中國漢、唐以前對「性」方面的理論和參考,影響甚廣,成為一本關於「性」的教科書。在隋、唐時,民間已有結婚男女共讀《素女經》的風俗,夫妻過新婚生活都會參考素女的理論。

後來的艷情小說,如《肉蒲團》、《金瓶梅》等,有傳是參考《素女經》而成。(網上圖片)

《素女經》一書在《隋書》中仍有提及,但在唐朝之後佚失。慶幸的是,《素女經》早已流傳到日本。到了宋太宗雍熙元年(984年),日本人丹波康賴將《素女經》編入其著作《醫心方》第二十八卷中,今日我們看到的《素女經》版本,正是由此而來。

丹波康賴是東漢靈帝之後入籍日本的阿留王的八世孫,其《醫心方》是日本現存最早的醫書。(網上圖片)

廣州市有「五大僑園」,分別為春園、明園、簡園、逵園及隅園,當中又以春園比較有名。

春園位於越秀區新河浦路22、24、26號。 在1923年4月至9月,春園曾為中共中央機關所在地,中國共產黨第三次全國代表大會在此籌備。會議召開期間,當時的中共中央領導人陳獨秀、李大釗、毛澤東、蔡和森、向警予、張太雷、瞿秋白和共產國際代表馬林均在這裡下榻。

春園入口 (網上圖片)

1923年4月,因孫中山領導的國民黨逐漸接受聯俄聯共的政策,且國民黨大本營位於廣州,故中共中央按照共產國際的指示,籌備召開中國共產黨第三次全國代表大會,並準備將中共中央機關從上海遷至廣州。4月至9月,中央機關以新河浦路24號春園為主要辦公場所,原因是那時春園附近房屋較少,從珠江划船就能經過小河直達門前,交通便利、環境幽靜,便於進行革命工作。

春園內部 (網上圖片)

9月後,中央機關遷回上海。中共「三大」期間,出席會議的陳獨秀、李大釗、毛澤東、瞿秋白、張太雷、羅龍章等部分代表和共產國際代表馬林就住在「春園」,並在客廳開會,討論修改中國共產黨黨綱、黨章問題,起草大會的宣言以及各項決議草案。其中,毛澤東居住於一樓,蔡和森和向警予夫婦也是住在一樓;陳獨秀及李大釗居住於二樓;三樓則是共產國際代表馬林和中共三大代表張太雷的住所。中共三大新選出的中央委員和候補中央委員,曾在客廳開會和研究日後工作的開展。後來,蘇聯政府駐廣州代表、任孫中山政治顧問的鮑羅廷和蘇聯政府駐廣州軍事顧問團總顧問加倫,均在26號樓住過。孫中山和廖仲愷曾到此拜訪蘇聯友人,商討國共合作和聯俄問題。

春園內部 (網上圖片)

春園坐北向南,東側是恤孤院路,距春園約30米處為中共「三大」會址。春園門前是新河浦路和新河浦小河。春園是一式3幢並列的3層磚石混凝土結構的公寓式房子,3幢房子可以相通,但以圍牆相隔,每幢房子高度為13.5米,每層樓高4.5米、長19.1米、寬9.81米。其中24號就曾是中共中央機關所在地,內部地面仍保存著昔日舊貌,鋪大紅階磚。內部首層至三層作為紀念館對外開放,復原了中共中央機關當時的工作場景,讓市民參觀;22號現為新河浦幼稚園;26號為居民住宅。另外,24號樓頂天臺建有一座混凝土八角亭。春園四周有高2米的圍牆,圍牆內種植喬木,綠蔭掩映。圍牆門口左右兩條柱子上面,原各有一座石獅子,門楣上寫著「春園」兩字,院子內還有一個水井。

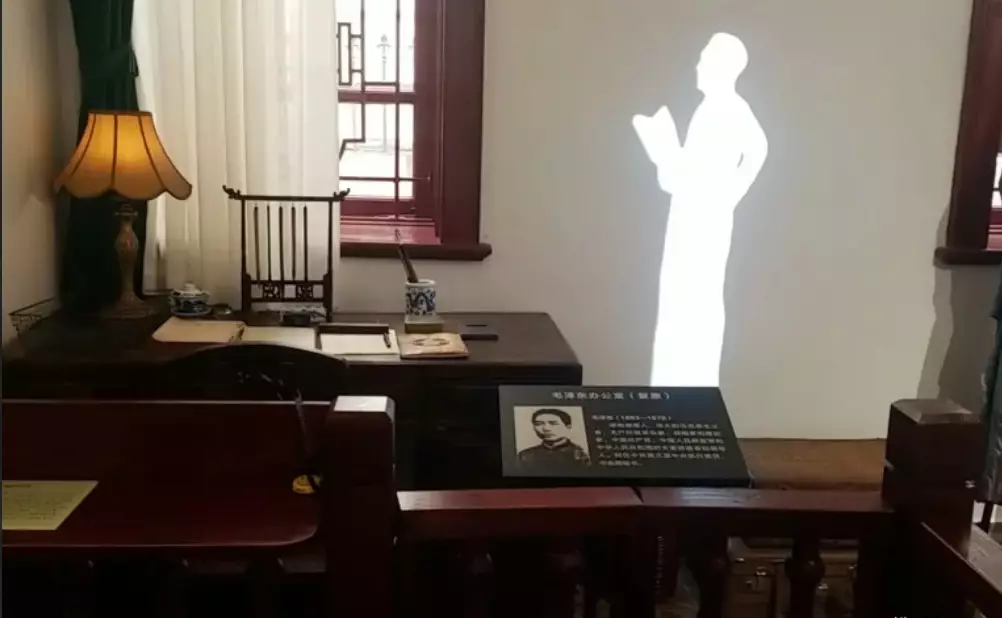

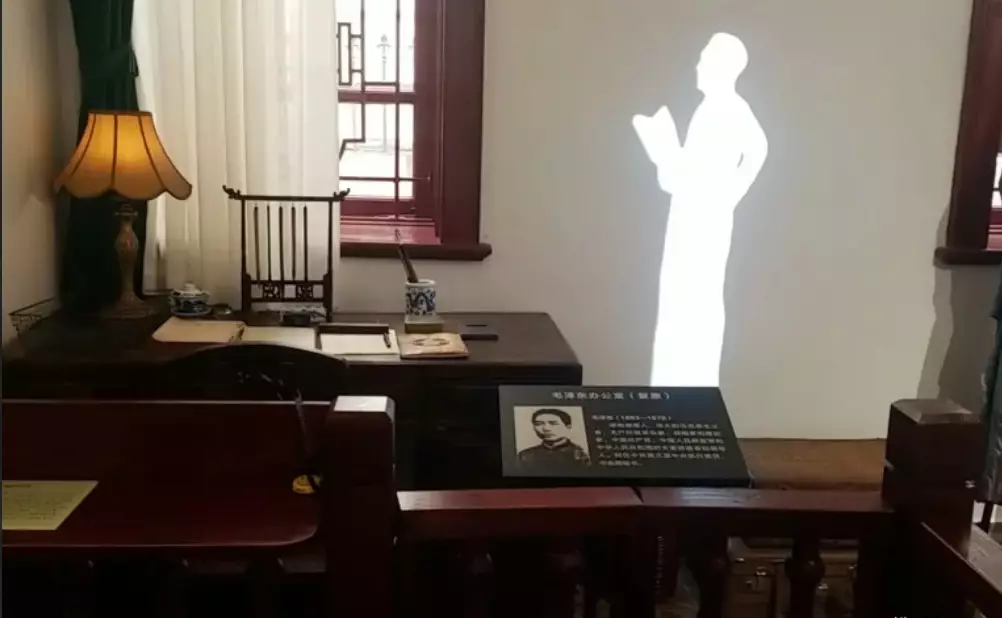

毛澤東曾經居住在春園一樓 (網上圖片)

1922年,春園由一位黎姓華僑建造。中華人民共和國成立後,春園一度成為機關人員的宿舍。到了20世紀90年代,政策明確在手續齊備情況下將房屋歸還華僑原主,黎姓華僑後人重新拿回房屋但沒有回來居住,而是委託親屬管理。1999年,廣州商人黃柳潮從黎家買下了春園24號。2006年3月,黃柳潮響應政府號召,妥善處理歷史文物和物業,政府順利回收春園24號。春園現由中共三大會址紀念館負責管理。2003 年,中共中央批准廣東省對中共三大會址、中共中央機關舊址春園進行修復。2006 年 7月 1 日,舉行了舊址保護工程竣工暨紀念館落成典禮,時任廣東省委書記張德江、省長黃華華出席了落成典禮。

同為「五大僑園」之一的逵園。位於越秀區新河浦恤孤院路9號,同樣距中共三大會址不遠。 (網上圖片)

春園於1993年8月被廣州市人民政府公佈為廣州市文物保護單位,於2013年3月被國務院公佈為全國重點文物保護單位。中共三大會址紀念館於2005年5月被中共廣州市委宣傳部公佈為廣州市愛國主義教育基地,於2009年5月21日被中共中央宣傳部公佈為全國愛國主義教育示範基地,於2014年12月被中共廣東省委宣傳部公佈為廣東省愛國主義教育基地。中共三大會址紀念館於2006年7月被中共廣東省委黨史研究室公佈為廣東省黨史教育基地,於2006年7月被中共廣州市委黨史研究室公佈為廣州市中共黨史教育基地。

現在,春園已經免費對外開放。裡面展覽有當時與會代表們使用的物品,以及各種版本的《共產黨宣言》。

文章文字版權由廣東人民出版社許可