廖暉的大名經常出現在香港的報章之上,原來其父是人稱「僑胞知音」廖承志 (1908年9月至1983年6月)。承志之名殊不簡單,其父仍孫中山重要戰友廖仲愷,母為中國婦女運動先驅的何香凝,其胞姐亦是民主革命時期傑出的共產黨員廖夢醒,可謂革命世家。

廖承志是廣東惠陽人,對家鄉廣東滿懷深情厚誼,1925年參加廣州學生運動和沙基反帝遊行示威。抗戰期間廖承志到香港組織八路軍駐香港辦事處,並參加中共廣東省委的工作。新中國成立後,參加僑務領導工作,經常到廣東了解僑情,創辦華僑大學,為落實黨的僑務政策盡心盡力。

點擊看圖輯

中英談判期間,香港各界名人訪京,獲廖承志(前排中)接見。

東江縱隊港九獨立大隊隊員於戰時所用的槍彈 (資料圖片)

廖承志之母何香凝也是一位藝術家。圖為2003年,董建華出席何香凝藝術精品展。(資料圖片)

中英談判期間,香港各界名人訪京,獲廖承志(前排中)接見。

1937年9月至10月間,中共中央決定在香港建立辦事處,希望以香港為陣地,擴大對當地民眾和海外華僑的抗日宣傳,加強對國民黨民主人士、港澳著名人士、愛國華僑領袖及國際友人的統戰工作。

廖承志本人精通多國語言,海外聯系廣,社交能力強,由他負責香港方面工作有許多優越條件。在安排廖承志赴港建立辦事處時,毛澤東語重心長地對他說:「小廖,統戰工作很重要,政策性很強,你在國民黨那邊有許多朋友,你要團結左派,爭取中間派,擴大統一戰線,推動抗日救國運動。」在八路軍駐香港辦事處(以下簡稱「港八辦」)建立和活動過程中,廖承志對「港八辦」的具體籌建、募集抗戰物資、抗日救亡宣傳、與僑胞建立統一戰線等方面,起到至關重要的作用。

八路軍香港辦事處舊址 (資料圖片)

廖承志重視抗日武裝的建立和發展。當日軍大舉進攻廣東的消息傳來時,廖承志提出要在東江地區進行遊擊戰,不進行抗日就是「天誅地滅」。1938年10月13日,日軍已經在大亞灣登陸後的第二天,廖承志召集中共香港市委書記吳有恒和中共香港海員工委書記曾生開會,提出由於國民黨軍隊缺乏堅決抗戰的鬥志,東江地區很快就會淪陷,要從香港抽調一批得力幹部去東江地區開展敵後遊擊戰爭,開辟抗日根據地。

在討論到應該由誰帶隊出征時,曾生和吳有恒互不相讓,廖承志從便於工作考慮決定派曾生,並從香港、澳門的750名共產黨員中,緊急選調200名黨員以「惠寶臨時工作委員會」的名義到惠陽一帶開展遊擊戰爭。後來,這支隊伍在戰鬥中不斷壯大,發展成為惠寶人民抗日遊擊總隊。

當時缺乏軍事幹部,廖承志便委派懂軍事的鄭天寶去總隊擔任參謀長。這支抗日部隊的夥食和其他費用,也均由廖承志、吳有恒他們在香港籌措。這支武裝隊伍逐步發展成為擁有1.1萬餘人的部隊。根據黨中央的指示,1943年12月,惠寶人民抗日遊擊總隊將番號改為廣東人民抗日遊擊隊東江縱隊。這支隊伍從無到有、從小到大,與廖承志的指導、支持和幫助是分不開的。

廖承志對廣東南路地區的抗日鬥爭也十分關注,他通過與張炎的統戰關系,幫助張炎建立起抗日武裝,為我黨在粵西一帶開展抗日遊擊戰爭打下了基礎。同時,「珠江縱隊」的建立與廖承志的支持和幫助也有很大關系。

東江縱隊港九獨立大隊隊員於戰時所用的槍彈 (資料圖片)

1941年12月,日本偷襲珍珠港,太平洋戰爭爆發,香港很快淪陷,大批愛國民主人士和知名文化人士滯留在港,安全無法得到保障。

周恩來曾兩次致電廖承志:要不惜任何代價,不怕困難,不怕犧牲,搶救這批民主人士和文化界精英。「港八辦」開始了一場「秘密大營救」。廖承志一面迅速召集中共在香港的各方面負責人開會,研究營救計劃;另一方面,與東江遊擊隊負責人曾生取得聯系,請他們快速組織一支別動隊到九龍和港島協助完成營救任務。

廖承志之母何香凝也是一位藝術家。圖為2003年,董建華出席何香凝藝術精品展。(資料圖片)

「港八辦」抽調幹部骨幹分批帶領愛國人士闖過日軍哨卡和海上封鎖,通過敵偽頑區的盤查和土匪的攔截,克服重重困難,成功脫離香港險境。在營救出港的800多人中,不僅有著名文化人士和民主人士,如何香凝、柳亞子、鄒韜奮、茅盾、夏衍、沙千里、胡繩、梁漱溟等300多人,還有包括被日軍關押在集中營的英軍官兵和英、印、荷、比等國僑民近百名,以及國民黨駐港代表海軍少將陳策,國民黨高級官員余漢謀、吳鐵城等人的多位家屬。大營救極大地增強了文化人士和民主人士對中國共產黨的信任與信心,為人民民主統一戰線的建立奠定了基礎。

這是「港八辦」在香港的最後一次重大行動,任務完成後,辦事處的成員陸續撤離香港,但辦事處的工作人員並沒有就此結束自己的抗日工作,他們繼續奮戰在祖國的各個地方,為民族解放貢獻自己的力量。

文章文字版權由廣東人民出版社許可

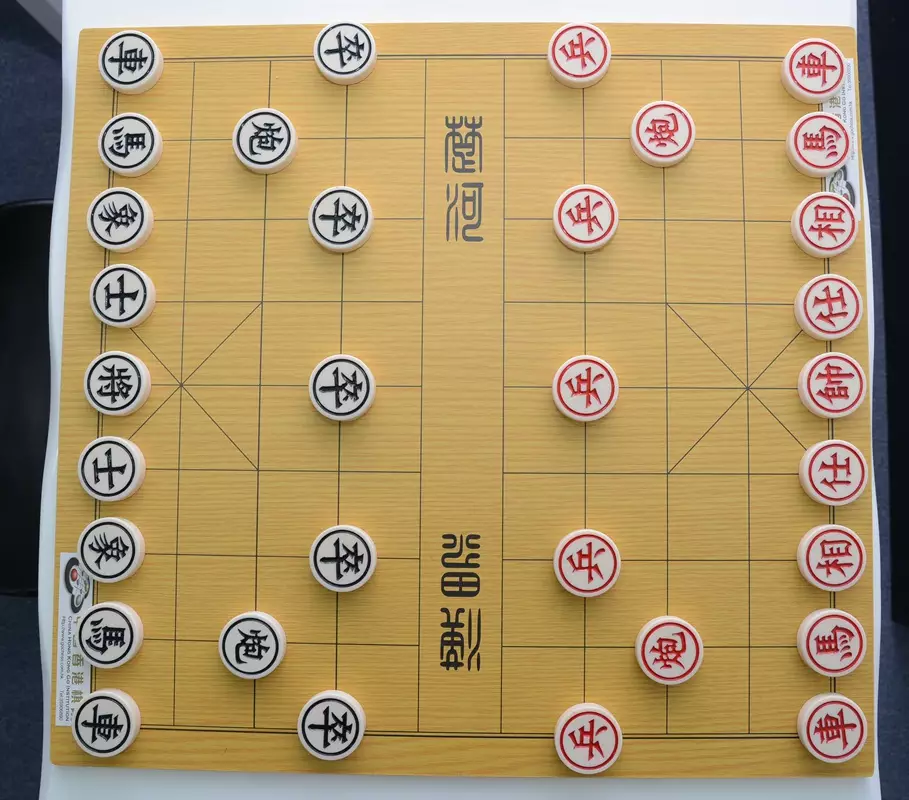

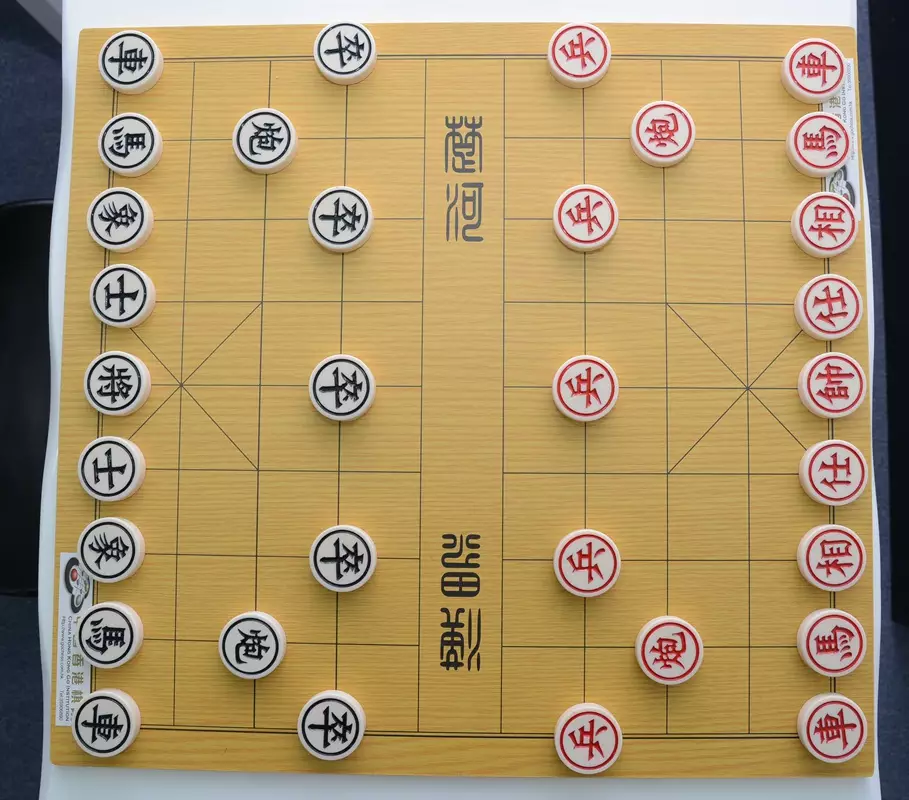

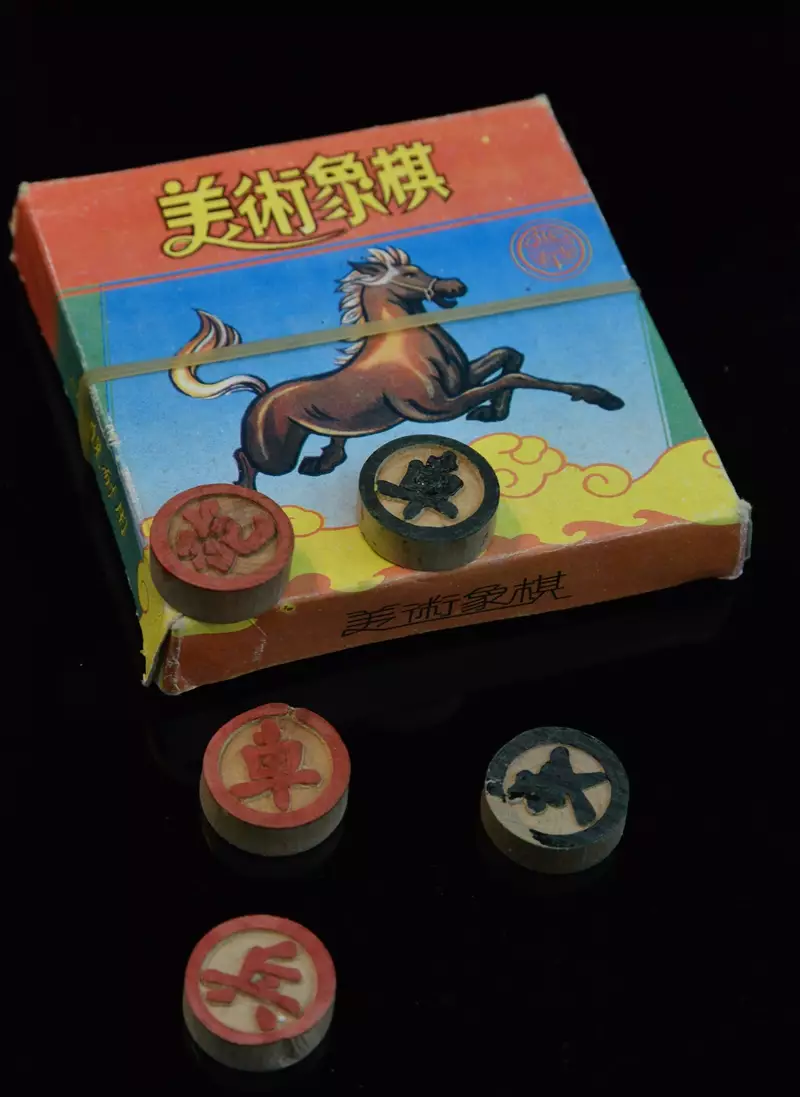

有下過中國象棋的朋友,應該對於「炮」不會感到陌生。尤其在棋局的初期,「炮」起了主攻的作用,其後是出「車」,其次是「馬」。在傳統的中國象棋中,紅子與黑子的名稱是相近但不一的,比如紅子的「炮」對黑子的「砲」,卻原來兩者是不同級數的武器,可說是紅子是佔盡優勢。

中國象棋自推出後深受中外人士喜愛 (資料圖片)

相傳中國象棋的發明人是漢初的名將韓信,韓信善於用兵,有名的有「背水一戰」,用兵能「多多益善」。一部中國象棋,正好是重演當日楚漢之爭,棋盤上的「楚河漢界」,正是昔日雙方相約以鴻溝為界,中分天下,「鴻溝而西者為漢,鴻溝而東者為楚」的寫照。而為了分別兩軍,所以紅方及黑方棋子數目雖然相同,但名稱卻異有差異。在紅子的「帥」、「仕」、「相」、「傌」、「俥」、「炮」、「兵」,對黑子的「將」、「士」、「象」、「馬」、「車」、「砲」、「卒」,原來暗中隱藏紅子的優勢。

棋盤上的「楚河」及「漢界」表現中國象棋的原型是楚漢之爭 (資料圖片)

為何說紅子有優勢呢?話說中國象棋有紅子先行之說,這是因為紅方扮演的是「漢軍」,而楚漢之爭是漢方先行發動攻勢的,並成功取得天下,可以說設計中國象棋的韓信有意偏幫漢方,以至於紅子的「炮」似乎威力大於黑子的「砲」。

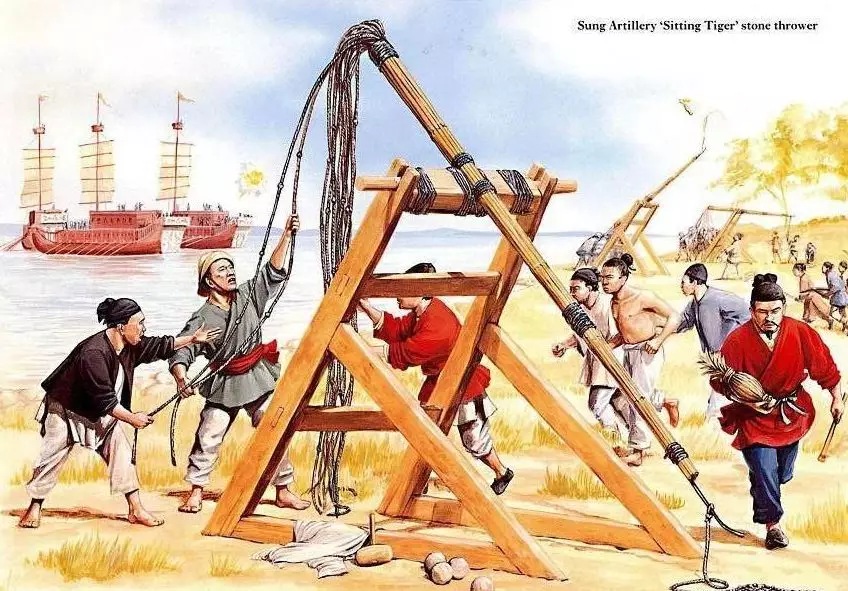

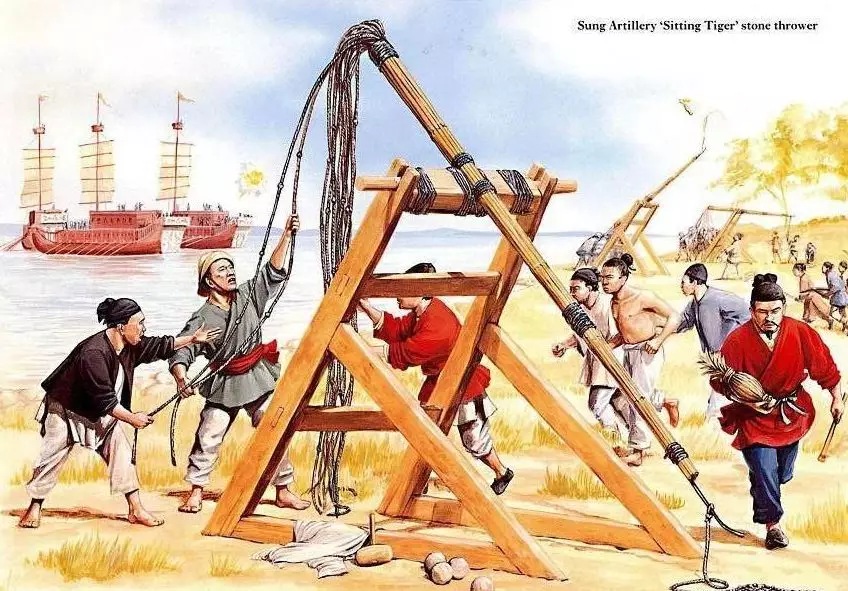

首先甚麼是「砲」呢?在中國古代,「砲」可以解作「投石機」,另有使用「礮」及「包」字。「礮」為「砲」的古字,「包」則是為了分別敵我而使用,與字義不符。據說中國投石機的歷史可以追溯到戰國時代,而說到投石機有名的戰績,當數公元200年的官渡之戰。話說當時袁紹與曹操在官渡一帶對峙,袁紹為了騷擾曹軍,使用名為「井欄」的大型攻城兵器,居高臨行攻擊曹軍,影響士氣。為了反擊,曹操麾下的劉曄製造了一種移動式的投石機,結果成果反制袁紹軍的井欄,其後才有烏巢之戰,成功燒毀袁紹軍的糧草,最終使曹操反敗為勝。

「砲」的原型是中國古代的人力投石機 (資料圖片)

過據考究,中國製的「投石機」屬於人力機,威力較少。以唐朝與高句麗作戰時使用的投石機為例,可以拋出300多斤的石料,曾對高句麗的木製城柵造成重創。至於日後元軍用於戰場,名揚天下的重力投石機,據說是阿拉伯人使用傳自中國的「投石機」技術改良而成,所以又名為回回砲、襄陽砲。據《明史•兵志》記載:「古所謂砲,皆以機發石。元初得西域砲」。

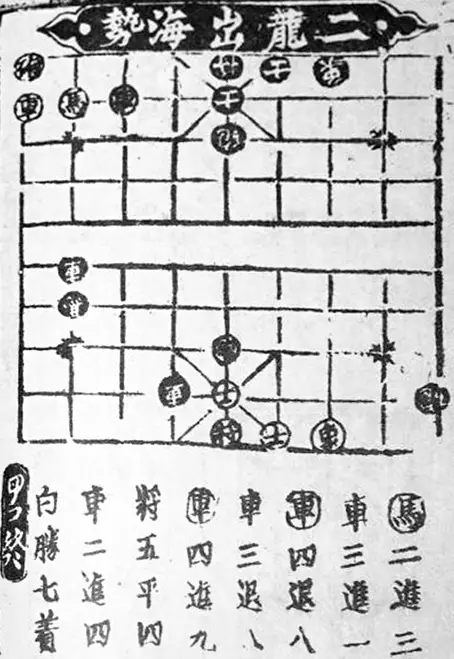

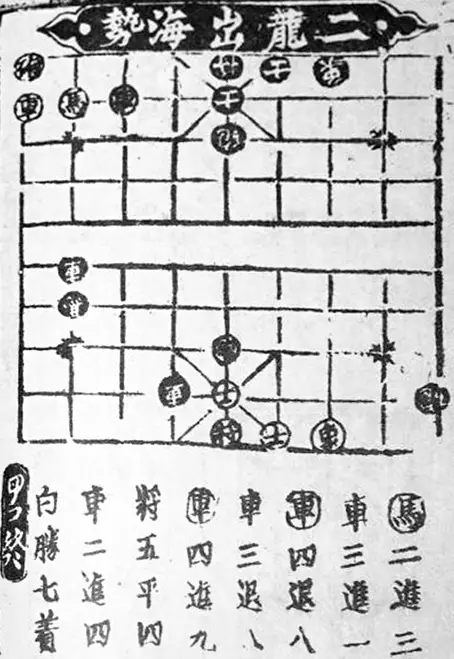

被視為最古老的象棋排局,載於《事林廣記》。(網上圖片)

中國石砲技術經阿瓦爾人最晚於6世紀傳至拜占庭帝國,更強大的配重投石機最早出現在12世紀末地中海東部區域,是中世紀的一種最大型的投石機,基督教和穆斯林勢力都有使用的記錄,南宋時隨蒙古傳入宋國。利用槓桿原理,一端裝有重物,而另一端裝有待發射的石彈,發射前須先將放置彈藥的一端用絞盤、滑輪或直接用人力拉下,而附有重物的另一端也在此時上升,放好石彈後放開或砍斷繩索,讓重物的一端落下,石彈也順勢拋出。此種拋石機經由伊斯蘭地區傳入宋國而被稱作「回回砲」。到了14世紀中期,有的拋石機能拋射將近1000磅(約454公斤)重的彈體,威力巨大,非中土砲可比。

中國象棋是陪伴不少人成長的兒子玩物 (資料圖片)

「回回砲」成名於南宋末年的宋元襄樊之戰。據《元史•世祖紀七》:「回回亦思馬因創作巨石炮來獻,用力省而所擊甚遠,命送襄陽軍前用之。」據載元軍即曾用回回砲射中襄陽譙樓,「聲如雷霆,震城中。城中洶洶,諸將多踰城降者」,可見其威力。據說南宋軍隊也曾經仿造回回砲,《宋史•兵志十一》載:「咸淳九年(1273年),沿邊州郡因降式,制回回砲。有觸類巧思,別置砲遠出其上」。宋人鄭思肖在《心史》中記載:「其回回砲法,本出回回國,甚猛於常砲」,又「其『回回砲』甚猛於常砲,用之打入城,寺觀樓閣,盡為之碎」。宋人徐霆曾經對回回砲評價說:「回回百工技藝極精,攻城之具尤精」,「攻城之具」,就是回回砲。

「炮」可以解作古代有發射燃燒能力的投石機,令人聯想到西方傳入的火炮,威力強大!(資料圖片)

現在再說「炮」字。「炮」字左「火」右「包」,可以解作有發射燃燒能力的投石機。火炮因為帶有燃燒能力,容易對敵方造成二次傷害,所以古今以來對於火攻都是有所保留的,如《孫子兵法》把「火攻」置於較後的第十二篇,並明言︰「死者不可以復生,故明君慎之」。可見火攻對敵方造成不可挽回的傷害,而在現代軍事,自燃性也成為一個重要課題。如美軍坦克使用的貧鈾穿甲彈,因為帶自燃性所以容易引起目標中彈後的火災,曾引起不少的爭議。

在今天,中國象棋可以繁衍生出不少產品,包括家居之用。(資料圖片)

現代火炮傳入中國是較晚的事情,比較有名的明代後期傳入中國的「紅衣大炮」(原稱紅夷大炮),最有名的戰績是在寧遠大捷中打敗日後的滿清,據說更成功擊殺努爾哈赤。所以不論從推出時間及威力來說,火「炮」應該遠在石「砲」之上,那麼擁有「炮」的紅子是遠比擁有「砲」的黑子的確擁有不對稱的優勢。不過近來新出的中國象棋普遍不分兩子的「炮」、「車」及「馬」已採用相同的寫法,也許是出於製作的便利,或是出於公平的考慮,畢竟下棋應該是君子之爭。