大鵬所城位於深圳市大鵬新區大鵬辦事處鵬城社區鵬飛路,北靠排牙山,南望大亞灣,自然環境優美。大鵬所城內有鵬城學校遺址、東江縱隊青年幹部培訓班遺址兩處遺址,城東門東山寺有東江縱隊抗日軍政幹部學校遺址。而我們所說的大鵬所城抗戰遺址群就包含了以上三處遺址。

大鵬所城 (網上圖片)

大鵬所城始建於明洪武27年,是明清兩代嶺南重要的海防軍事城堡。大鵬所城內有眾多文物遺跡,為廣州、惠州、潮州間的經濟文化相交地,以說「軍語」大鵬話為主,大鵬山歌、瀨粉仔製作技藝、大鵬涼帽、米餅製作技藝等一批非物質文化遺產流傳至今。

大鵬所城內的鵬城學校是抗日戰爭時期中國共產黨在大鵬半島開展抗日救亡活動的重要場所之一,許多進步青年以教師職業為掩護,在這裡從事革命活動,例如發動學生和群眾支持抗日遊擊隊、宣傳救亡圖存的道理等。

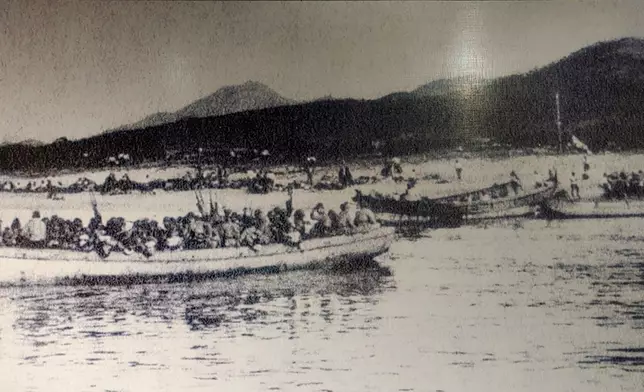

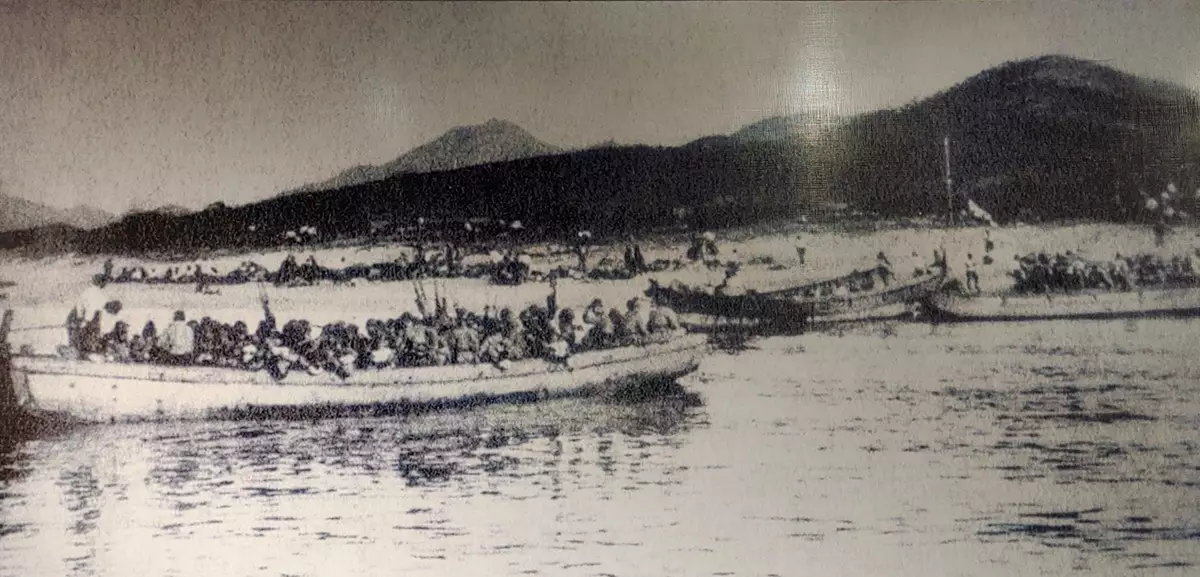

1938年10月11日,日本華南派遣軍主力分乘106艘大船,在日本海軍第五艦隊的擭衛下集結廣東大亞灣海面。圖為日軍正在海面集結。(資料圖片)

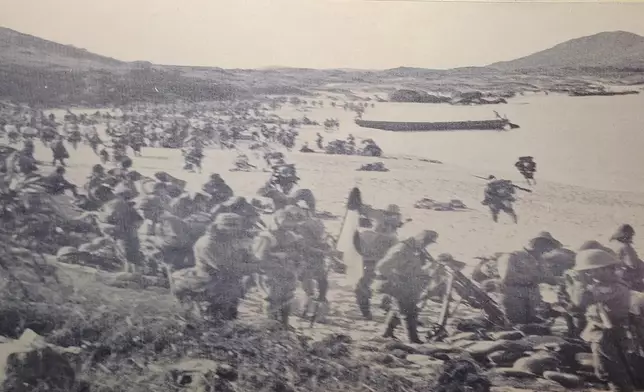

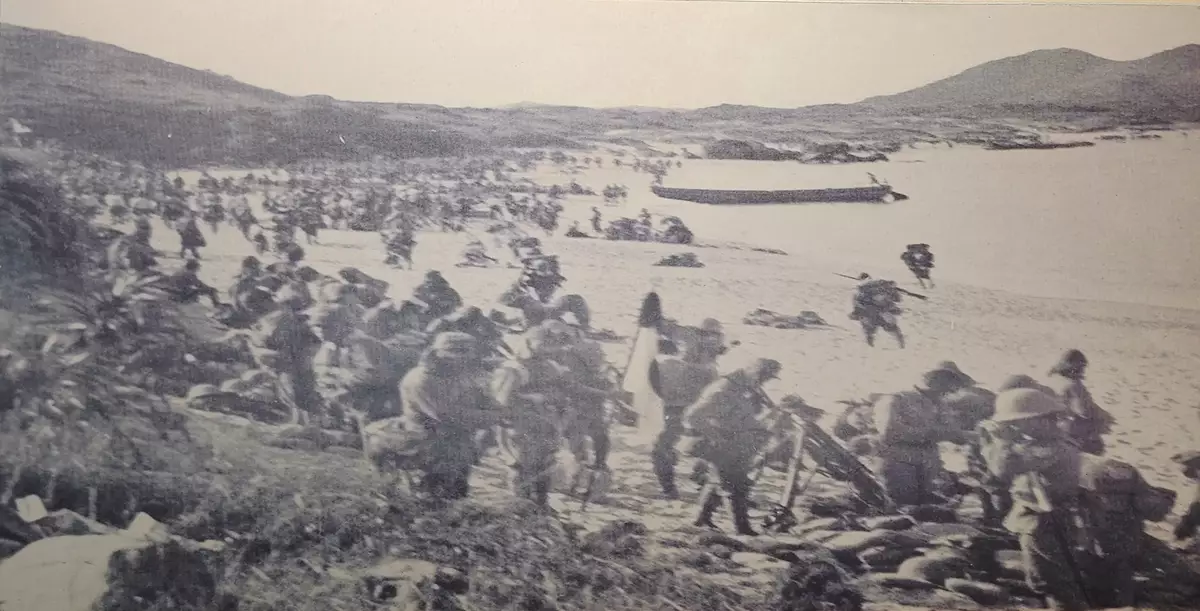

1938年10月12日,日軍登陸大亞灣。(資料圖片)

1938年10月15日,日軍佔領惠州城,城市一片廢墟。(資料圖片)

1943年,東江縱隊政治部在大鵬所城賴恩爵將軍第內的西座,開辦了首期青年幹部培訓班,由黃文俞,張江明負責。訓練班後來隨東江縱隊司令部遷移到羅浮山。在大鵬所城時期的培訓班前後一共辦了7期,每期100多人。其中從粵北地區來的進步青年先後有600多人,他們衝破國民黨當局的層層封鎖,克服重重困難,到達東江,來到大鵬參加青幹班學習並加入東江縱隊。訓練班採取延安抗日軍政大學的辦校方針,學員們過著團結、緊張、嚴肅、活潑的軍事化生活。傅澤銘在《星光熠耀》一書中這樣描述道:這時的大鵬城,每當曙光初現,威武的出操口令聲和喊殺聲響徹大地;暮色四合,嘹亮的歌聲此起彼落,呈現出生氣勃勃的景象。學員們通過軍事知識、遊擊戰術、政權建設等課程學習考核後,被分配到部隊各個連隊或司令部、政治部、後勤機關等各個部門工作。縱隊首長曾生、尹林平、王作堯、楊康華等人曾親自給學員上課。廣大學員們通過培訓班的學習,大大提高了作戰指揮能力和對部隊的管理水準,從而加強了部隊建設,在抗戰中發揮了重要的作用。

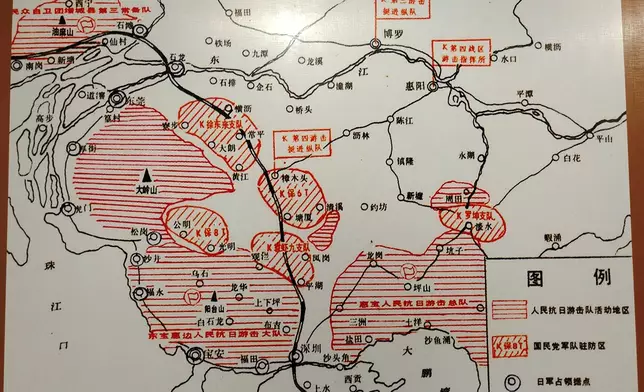

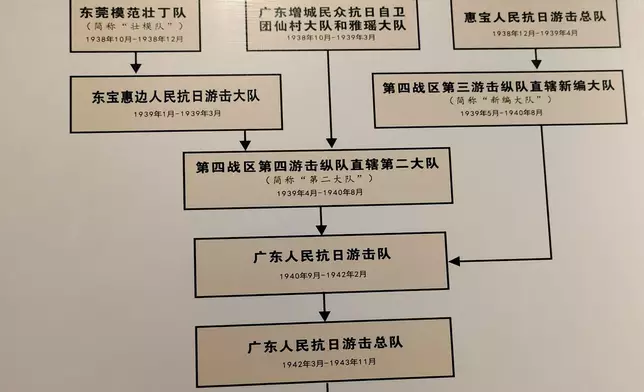

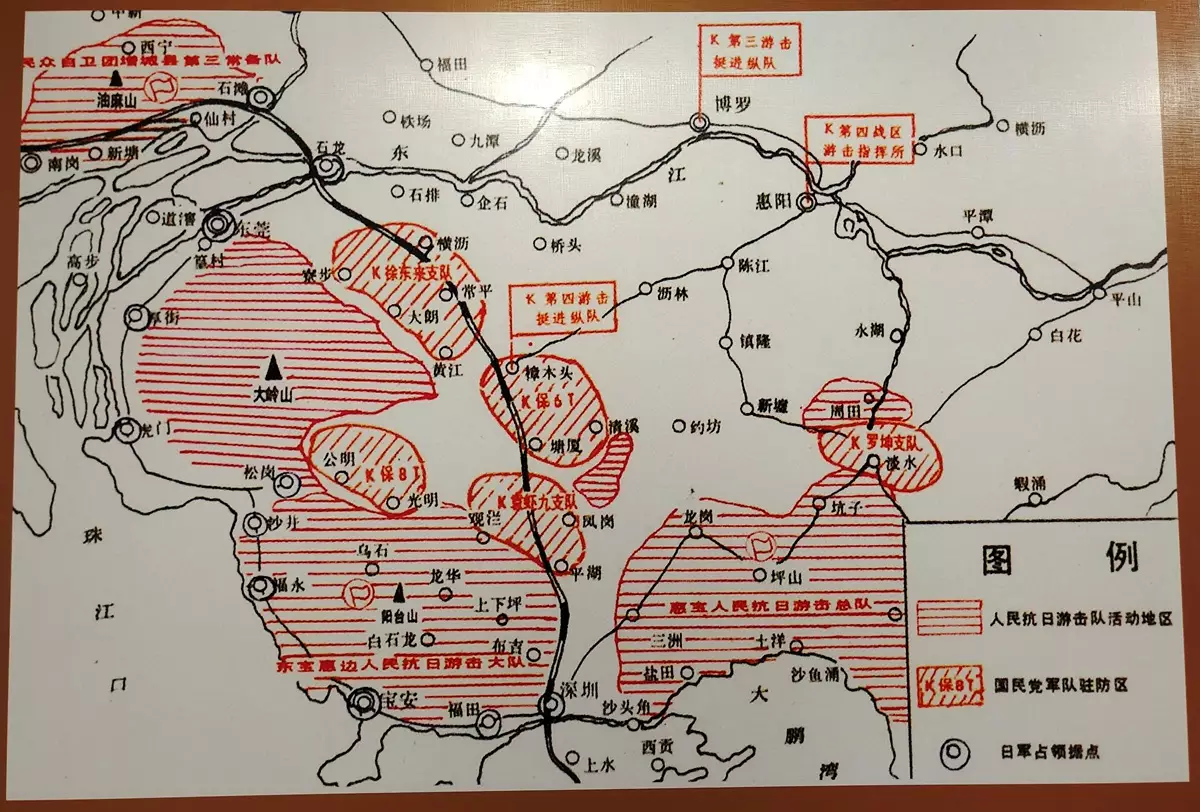

1938年10月至1940年3月惠寶人民抗日游擊總隊和東寶惠邊人民抗日游擊大隊等廣東人民抗日游擊隊活動地區示意圖。(資料圖片)

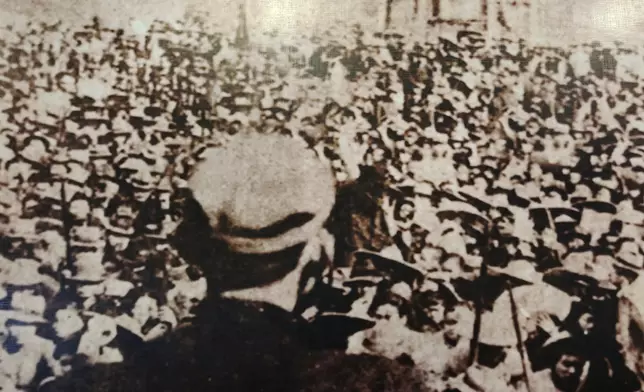

1943年,廣東人民抗日游擊總隊打開了東江游擊戰爭的新局面。12月,改編為廣東人民抗日游擊隊東江縱隊。圖為坪山軍民慶祝東江縱隊成立大會情景。(資料圖片)

1944年7月,隨著抗日鬥爭的深入,東江縱隊力量不斷擴大,由原來的幾十人發展到近萬人。為了提高部隊的戰鬥力和幹部的文化水準,根據黨中央批示,東江縱隊在東山寺開辦了「東江縱隊抗日軍政幹部學校」,由東江縱隊副司令員王作堯兼任校長,後經中共中央批准,這裡成為抗日軍政大學第七分校。從當年8月起,先後開辦幹部訓練班兩期。第一期對連、排級幹部進行政治、軍事、文化教育培訓,學員200多人,設軍事隊和政治隊兩個培訓隊。第二期除培訓排、班級幹部外,還招收一批中學生、高校生和海外愛國華僑,共400多人,設黨員隊、學生隊,學制為半年,教員由各大隊選派的優秀幹部擔任。1945年2月,東江縱隊抗日軍政幹部學校遷往博羅橫河圩。7月以後又隨軍輾轉粵北地區。東山寺於1950年代被毀。1992年,古寺重新修繕。寺門的右側鑲嵌曾生題字的石匾:「一九四四年七月東江抗日軍政幹部學校創建于此。」2013年3月,遺址建成東江抗日軍政幹部學校舊址牌坊。

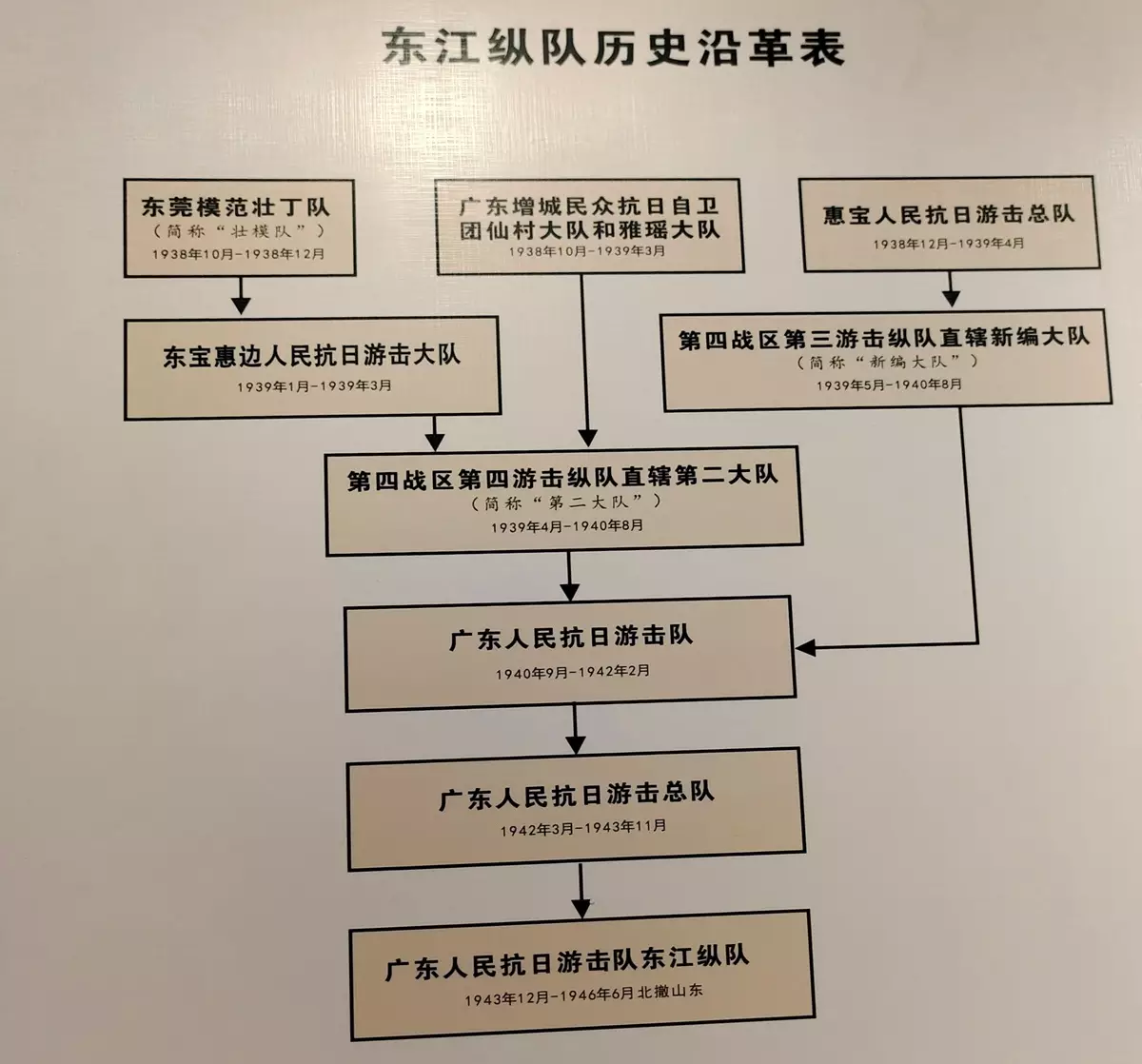

東江縱隊歷史沿革表 (資料圖片)

1988年7月,大鵬所城被深圳市人民政府公佈為第三批深圳市重點文物保護單位。1989年6月,被廣東省人民政府公佈為第三批廣東省重點文物保護單位。2001年6月,被國務院公佈為第五批全國重點文物保護單位。1995年4月,被中共深圳市委員會、深圳市人民政府公佈為深圳市愛國主義教育基地。

文章文字版權由廣東人民出版社許可