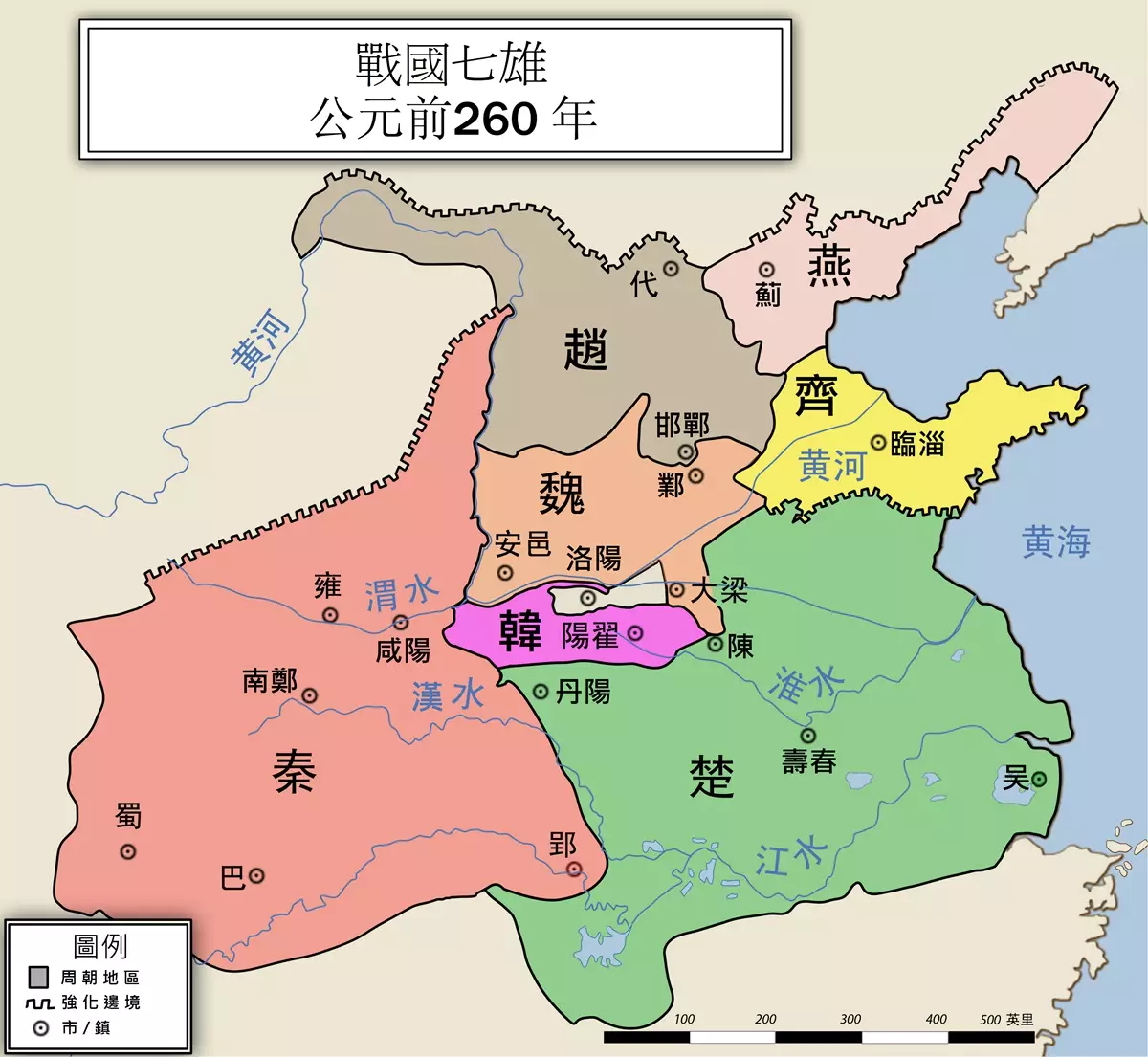

秦統一六國是否必然呢?在現在來看似是必然,不過自商鞅變法後,秦國國力雖然扶搖直上,但山東六國也有一定的實力。尤其是當時的齊國,在戰國初期擊敗魏國後取代其強國的地位。與此同時,當時也有主張六國聯手抗秦,更曾向秦國發動五次合縱攻秦之戰,並以第二次最為成功,函谷關被攻破,秦王被迫割地求和,要是六國能夠把握如此大好形勢的話,中國歷史也許要改寫了。

函谷關 (網上圖片)

是甚麼迫使六國聯手抗秦呢?簡單來說還是來自秦自商鞅變法後的軍事擴張政策。藉著魏齊兩次大戰的機會,秦對魏國發動多次入侵,終在公元前320年奪回了失去八十餘年的河西之地,但秦國並未因此而滿足,而是繼續對魏國河東用兵,先後從魏國手中奪取了汾陰、皮氏、曲沃、焦、蒲陽等地,自是黃河以西盡入秦國之手,秦國完全掌握了黃河天險,取得戰略上之優勢。

除了對宿敵魏國用兵外,秦國也選擇對較弱的韓國下手,攻佔鄢陵之地。結果秦國的野心引來各國的反擊。在當時的魏將公孫衍的推動之下,在公元前318年,楚、魏、趙、韓、燕五國以楚國為首發動了第一次合縱攻秦之戰,聯軍先是在函谷關外被秦軍擊敗,後又在修魚之戰中再次敗於秦國之手,第一次合縱攻秦失敗。

戰國七雄疆域圖 (網上圖片)

秦國在擊敗五國聯軍後并未停止擴張的步伐,在接連攻滅巴蜀和攻占義渠25城後,再向關東各國發動征戰,一連對魏、韓、楚、趙等國用兵,並取得武遂、穰城、蒲阪、晉陽、封陵和襄城等地,結果促成各國聯合抗秦,時間為公元前298年,史稱第二次合縱攻秦之戰或第二次函谷關之戰

第二次合縱攻秦之戰也是歷史上有記載的五次函谷關之戰中最為成功寬。當時齊國、韓國、魏國聯手對秦國用兵,隨後又加入了趙國和宋國,在齊國名將匡章的率領下歷經三年苦戰先是圍困函谷關,接著大敗秦軍攻入函谷關,秦國當時在位的是秦昭襄王,秦國作戰不利大懼之下被迫割地求和,把從韓國奪得的武遂和魏國的封陵歸還給了韓魏兩國,第二次合縱攻秦取得大勝。

第二次函谷關之戰成功的原因與齊國能重用名將匡章有關。圖為匡章劇照。(網上圖片)

論到第二次合縱攻秦的成功,齊國名將匡章可謂功不可沒,但歷史上匡章是個極具爭議性的人物,要不是當日齊威王能夠明辨是非,堅持重用匡章,也不會有第二次合縱攻秦的成功。

話說在齊威王末年,秦國借道魏韓向齊國展開軍事行動,齊威王派將軍匡章率兵迎戰,兩軍交錯扎營,時間在公元前323年,史稱「桑丘之戰」。開戰之前,雙方使者來來往往。匡章藉機變更了部分齊軍的徽章,混雜到秦軍中待機配合齊國的主攻部隊破敵。齊威王派往前線的人探不明匡章的用意,悄悄向威王打小報告說:「匡章可能要帶兵降秦。」威王聽了置之不理。過了不久,又有前線回來的人向威王報告說:「匡章可能降秦。」威王仍不理睬。如此再三。朝延眾大臣見此情景向齊威王請求說:「言章子人(匡章)之敗(不良行為)者,異人而同辭,王何不發兵擊之?」威王胸有成竹地說:「此不叛寡人明矣,曷(何)為擊之!」果然,時過不久,從前線傳來齊軍大勝的捷報。左右很吃驚,詢問威王何以有此先見之明。威王告訴他們,從匡章的日常表現便可推斷出。

戰國後期有鞘劍 (網上圖片)

原來,匡章的母親在世時,得罪了匡章的父親,被他父親殺死埋於馬棧下。威王任匡章為將時,其父已死。威王曾特許他打了勝仗之後,就為其母更葬,但為匡章謝絕,理由是:父親生前未做此吩咐。他不願意「不得父之教而更葬母。」這使威王對匡章的為人有了較深的瞭解,堅信他「為人子,不欺死父;豈為人臣,欺生君哉?」所以,儘管前線三次送來情報說匡章可能降秦,但威王都沒有相信,堅持放手讓匡章指揮作戰,終於保住了桑丘之戰的勝利。匡章本人回朝知道了此事,十分感動,誓死效忠齊王,遂北伐燕,南征楚,西攻函谷關,為齊屢建戰功。

楚王酓璋戈 (網上圖片)

秦國此次戰敗原因有很多,首先秦軍四處用兵,戰線拉得太長。一方面,北方義渠為患,另一方面,此時的秦國正和楚國爆發析之戰,雖然也使楚國未參與第二次合縱攻秦之戰,並取得殲滅五萬楚軍之戰果,但在雙線作戰之下被迫分兵,顧此失彼。

其次,雖然山東六國仍具一定之實力。先說齊國在公元前316年,曾趁燕國內亂而攻破燕國,國勢一時無兩。至於趙國在趙武靈的領導下實行胡服騎射軍事改革,並且成功攻滅了中山國,使趙國曾經成為戰國晚年唯一有力對抗強秦的國家。加上秦國此時正是名將青黃不接之際,而齊國有名將匡章領軍,所以秦軍的失敗也不令人意外。

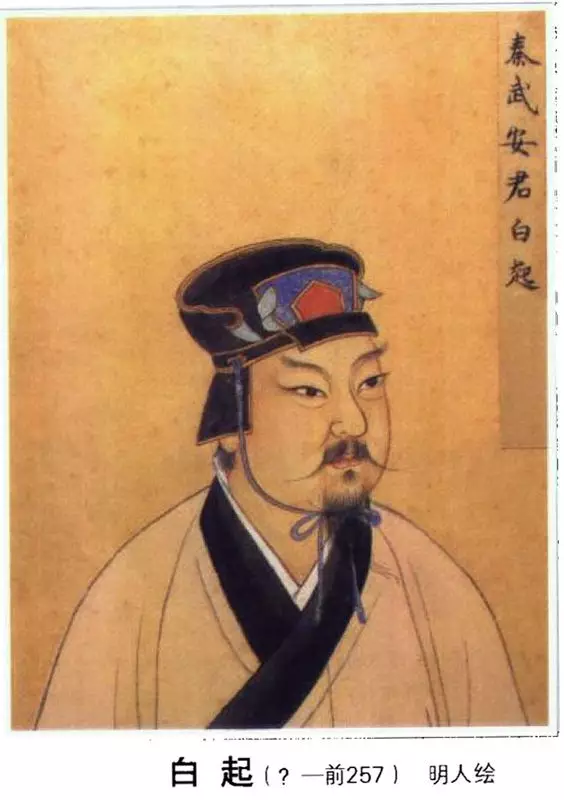

隨著白起等秦國新一輩名將的出現,大大改變雙方的平衡。圖為白起畫像。(網上圖片)

不過秦國的優勢非山東六國可比,加上當時在位的秦昭襄王也非泛泛之輩,經過數年的休整後,秦國名將白起終於在公元前293年的第三次合縱攻秦之戰,即史稱「伊闕之戰」揚眉吐氣。此戰秦軍擊敗魏、韓、東周三國聯軍,擒殺聯軍主將公孫喜,共斬首敵軍24萬,可謂重創魏韓等國。

從第二次合縱攻秦之戰到公元前262年長平之戰只有36年時間,再到公元前221年秦統一六國僅有77年時間。可見秦國在短短數十年間便從失敗中回復過來,只能慨嘆六國未能好好握來之不易的好形勢,最終秦統一六國成為不可逆轉的事實。