美國國務卿布林肯6月6日至8日訪問沙特,據美國國務院消息,布林肯此行除了同沙特討論雙邊、地區和國際事務,還將出席美國-海灣阿拉伯國家合作委員會(海合會)部長級會議,打擊極端組織「伊斯蘭國」、蘇丹武裝衝突、也門問題也在議題清單上。

此外布林肯還試圖為沙特同以色列關係轉圜扮演「中間人」角色。出訪前一天,布林肯在美國-以色列公共事務委員會會議上宣稱,「促進以沙關係正常化可以給美國帶來切實的國家安全利益」,美國必須起到不可或缺的作用。

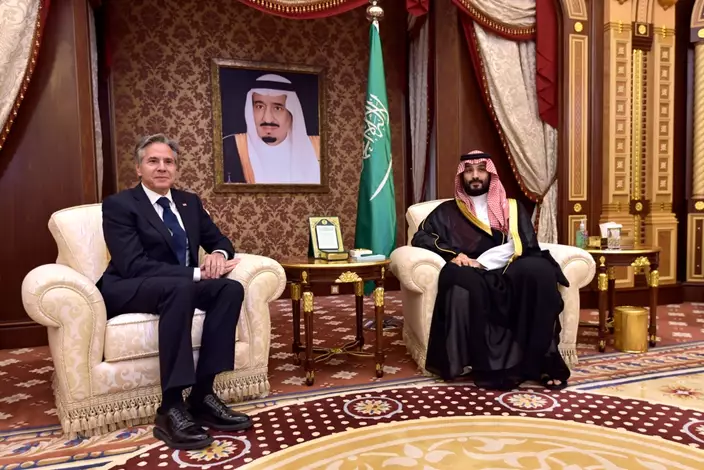

6 月 7 日,沙特王儲薩勒曼會見美國國務卿布林肯。AP圖片

布林肯是繼美國總統國家安全事務助理沙利文之後,一個月內第二名美方高級官員訪問沙特。路透社此前分析稱,布林肯訪問沙特的目的可能是「抗衡」中國和俄羅斯在中東地區的影響力,華盛頓希望修復與這個世界最大原油出口國的關係。

半島電視台網站6月6日發表了一篇題為「中東:再見美國,你好中國?」的評論文章,給布林肯此訪「潑了一盆冷水」。文章稱,為挽救美國在中東日益減弱的影響力,布林肯此訪意圖推進與沙特等海灣國家的「戰略合作」可能會異常艱苦。去年7月,美國總統拜登在沙特出席「海合會」峰會時曾誓言,「美國不會一走了之,留下中東真空讓中俄伊填補」,但這卻是正在發生的事。

半島電視台網站評論文章截圖。

文章認為,美國在中東地區之所以「節節敗退」,這完全是咎由自取。中東地區早已看透美國是虛偽的帝國主義大國,對所謂「人權」和「民主」只是嘴上說說,有近八成當地人認為美國就是中東的最大「亂源」,中東與美國脫鉤不僅是可能,更是必然。

文章作者馬爾萬·比薩拉(Marwan Bishara)是半島電視台高級政治分析專家,曾任巴黎美國大學(American University of Paris)國際關係學教授,被廣泛認為是美國外交政策、中東和國際戰略事務方面的權威。

文章作者馬爾萬·比薩拉。

文章首先指出,盡管美國表示反對,但過去一年,美國在該地區的盟友走了一條「混合外交路線」:改善了與中國和伊朗的關係,並與俄羅斯保持著牢固關係。

而對於「沙伊北京和解」,盡管拜登政府公開淡化了中國斡旋此事的外交重要性,但美國似乎對中國影響力在石油資源豐富的海灣地區和大中東地區的日益增長而感到「抓狂」。

過去20年,美國的石油和天然氣產量大幅增加,幾乎實現了「能源獨立」。盡管美國可能不再像以前那樣需要海灣地區的石油,但其堅持控制該地區,是為了在發生衝突時切斷中國的重要能源供應,並為其盟友確保這些能源供應。

上個月,布林肯還在炒作渲染,宣稱中國是「當前最重要的地緣政治挑戰」,但事實上,中國比美國在中東地區更受歡迎。除了中國,美國也對俄羅斯在中東以及其他地區的影響力感到緊張。

文章稱,拜登政府厭倦了中東國家態度上的「模棱兩可」,甚至和俄羅斯「串通一氣」,為此美國一直在警告某些中東國家,不要幫助俄羅斯逃避制裁,並要求這些國家選邊站隊,否則將面臨美國和七國集團(G7)的怒火。

「然而這些都無濟於事。」文章作者指出,到目前為止,沙特明確拒絕了美國大幅增產石油以降低油價的要求,不僅被指在能源收入方面幫助了俄羅斯,在支持烏克蘭方面也並不積極。文章形容,沙特王儲兼首相穆罕默德這種猶如對美國「豎中指」的做法,在該地區還相當受歡迎。

而在西方加緊對伊朗實施制裁之際,沙特在中方斡旋下同伊朗關係正常化,並繼續同敘利亞修復關係,「明顯沒有聽美國的話」。

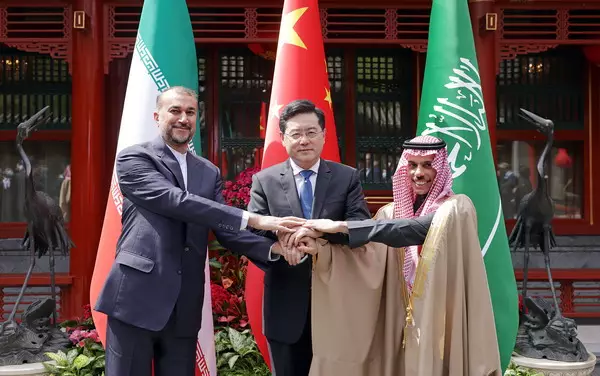

4月6日,國務委員兼外長秦剛在北京會見沙特與伊朗外長。

作者指出,沙特這種對待美國的全新態度,其實是一種「地區性現像」,包括美國的另一個盟友阿聯酋也同中國建立了更密切的關係,改善了同法國的戰略關係,並致力於同伊朗、俄羅斯和印度接觸,這其實是以犧牲同美國的關係為代價的。

作為一個整體,中東地區的全球參與性一直非常多樣化,這一點從經濟關係上看就非常明顯。2000年至2021年,中東與中國之間的貿易額從152億美元增長至2843億美元;同期,中東與美國之間的貿易額僅從634億美元小幅增長至984億美元。盡管西方對俄制裁不斷擴大,但包括沙特、阿聯酋和埃及在內的六個中東國家,最近都希望加入中俄所在的金磚國家集團。

文章寫到這裡,作者提出這樣一個問題——在過去30年裡,美國一直是中東地區佔據主導地位的戰略大國,今天依然如此,但在未來30年裡會是這樣嗎?

文章指出,在世界上如中東等一些地區,對美國說「不」其實是一種非常普遍的立場,因為大多數人認為美國是一個虛偽的帝國主義大國,對所謂「人權」和「民主」只是嘴上說說罷了。

在中東,最明顯的例子就是美國對巴勒斯坦的外交政策,美國實際上是堅定且無條件地支持以色列的。然而,巴勒斯坦這個與普通阿拉伯人息息相關的問題,還不是唯一讓當地人確信美國是一個「兩面三刀國家」的案例。

由於衛星電視和社交媒體的普及流行,中東人親眼目睹了美國在伊拉克的罪行和在阿富汗的恥辱,他們不認為美國是文明的守護者,更不認為美國是一個不可戰勝的大國。自9·11事件以來,美國對中東的干預,從資產負債表上看,也絕對沒有為自己獲利。

這也難怪,總部位於多哈的阿拉伯政策與研究中心2022年對14個阿拉伯國家進行的一項民調顯示,78%的受訪者認為中東地區的最大的威脅和不穩定來源是美國,相比之下,盡管伊朗和俄羅斯也涉及到了伊拉克、也門和敘利亞等地的事務,但如此認為的人的比例為57%。

「因此,越來越多的中東人(和美國人)認為,該地區與美國脫鉤,至少美國在一定程度上與該地區脫鉤,既是可能的,也是不可避免的,這並非巧合。」文章最後這樣寫道。

對於布林肯此次訪問沙特,其他分析人士認為,雖然美沙兩國關係不太可能真正走向破裂,但其此訪也不太可能取得實質性的突破。

分析指出兩個長期的轉變增加了美國面臨的挑戰。一是美沙關係的「長期支柱」,即美國以提供安全換取沙特穩定石油供應的做法,已經很難再行得通。路透社稱,石油產量的增加使得美國不再像上世紀70年代那樣依賴沙特原油,而沙特也不再像以往一樣依賴美國的保護。

另一個因素則是中國的高速發展。路透社稱,中國早已成為沙特最大的進出口貿易夥伴,隨著美國的戰略重心「東移」,沙特在地緣政治方面有了更多的選擇。

深喉

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **