殷人尚鬼、重祭祀。作為一個宗教社會,殷人崇拜祖先和自然神。不論是瑣碎的事,商人都要占卜問神,以求庇護。《甲骨文合集》現存四萬七千多片的甲骨卜辭中,有不少問題都是圍繞日常生活,如感冒發燒、生孩子、打獵,甚至連長蛀牙也有人問。因此,在學術界,商代的祭祀坑數之多一向為人所知。早在二十世紀二十年代,在安陽殷墟中就發掘到了不少商代祭祀遺存。建國後,又陸陸續續在鄭州商城、堰師商城、安陽殷墟等地發現了大量的商代祭祀遺址。

然而,提及祭祀,就難免會涉及人殉、生殉等話題。所謂的生殉,就是以活人陪葬,望其靈魂能繼續服務死者亡魂,並保證死者亡魂冥福。自古以來,不乏存在女性在丈夫逝世後殉夫,加上商朝本質上是一個奴隸制社會,所以商人對殉葬可謂極為重視。在洹水北岸武官村一帶,一共發現了十三座大墓,當中王陵區中就發現有很多殉葬人群,這些頭骨中甚至有高加索人種、愛斯基摩人種和馬來人種。

不過商朝除了殉人外,還會殉動物。據袁靖先生統計,鄭州商城和安陽殷墟遺址中用於祭祀的動物中,以狗的數量為最多。可見,無論是在商代前期還是後期,狗一直是商代祭祀活動中的重要祭牲。到後來,狗在商代的祭祀活動中的出現已經形成一種制度。

然而,殉狗這種祭祀方式在商初期並不算普及,更多是被認為跟某種儀式有著密切的聯系,或是僅供貴族階級使用。在鄭州商城東北部的一處祭祀遺跡中,有着八座殉狗坑。這些殉狗坑的布局顯然是圍繞著中間最大的「埋石」而挖築的。八座殉狗坑一共殉埋了一百多只狗,而在其中一座殉狗坑內更發現了一件夔紋形金片裝飾品。這件金飾品是鄭州商城二里崗期遺存中僅有的一件金器,加上這處祭祀場地位於宮殿的東北部,說明這應是奴隸主貴族舉行祭祀的場所。

這種圍石殉狗的祭祀遺跡在江蘇銅山丘灣的商代遺址也有所發現。在「圍石坑」中,矗立於中心的是四塊天然大石,大石周圍則是骨架滿布。奇怪的是,所有骨架的頭都是朝向中心大石,所以殉狗有可能不是偶然實行的臨時活動,而是一種固定的習俗,不論是出現的場合、殉葬法器、殉牲組合、擺放位置都要有相應的規定。

可是,到底為什麼要殉「狗」呢?狗在殉葬、祭祀中又擔任什麼角色呢?首先要澄清一點,殉狗習俗並不始於商朝,早在新石器時代中期就可以發現以狗殉葬的痕跡。只不過,到了商代殉狗現象更為普遍,就連形式也變得更為多樣。在歷年來發掘的商代墓葬中,不管是貴族墓或平民墓,都可以在棺底或棺面上下找到殉狗現象。換言之,商代是殉狗習俗的盛行期,也是其發展的最高峰。

當然,這裡說的殉狗並不是指自然死亡的埋葬,而是帶有一定宗教目的。考古發掘發現的狗骨往往可以透過其擺放位置來判斷這些殉狗的用途和目的,比如在一些狗骨架上可以看出「四肢聚在一起」、「似經過綁縛」的掙紮痕跡。

狗是我國古代重要的家畜之一,牠因靈敏、機警、勇敢和忠誠等特質而被先民喜愛,但在祭祀層面上,先民養狗更多是從其實用價值出發。比起牛、羊、豬的家畜,狗的格價相對便宜,所以先民都傾於把狗肉做成羹湯,以便獻上「祭宗廟之禮」。另外,據文獻記載,當狂風給人們造成破壞時,人們就會殺狗止風。在商代甲骨文中就有這種記載,「甲戊,貞其寧風三羊三犬三彘」、「癸未卜,其寧風於方,有雨辛酉卜,寧風巫九犬」等。從這些辭例來看,凡是有關祭風、止風災的祭祀活動都會看到狗的身影。

在古代,殺狗祭天的方法又稱為「磔」,即將狗殺死,劈為四塊後,埋於東、西、南、北四方,以息風、除蟲、辟蠱(邪氣)。《史記.封禪書》就有提及,德公就是為了保護先祖伏羲的田園,把狗劈成四塊、埋至四門,希望莊稼不會受到邪氣和蟲害的影響。

商代的殉狗習俗不是孤立存在的,也不是隨著商王朝的建立而普及的。鄭州商城二里崗下層一期中未有發現殉狗現象,直到到了下層二期的祭祀坑中才首次發現殉狗現象,這說明殉狗在商代經歷了一個從無到有,從零星出現到逐漸普及的過程。結合商代社會發展歷程來看,在社會經濟和文化發展到一定的程度,才會出現一套完整的殉狗禮制制度。

然而,這不代表商朝的殉狗文化是直接吸收或借鑒了前期或同時期的其他文化類型的文化,因為只有殷人會賦予不同的殉狗形式相異的涵義,商王朝也是唯一一個朝代會賦予殉狗如此濃厚的宗教色彩。因此,商代殉狗習俗是商代本身在其社會發展過程中興起的一種文化習俗,也是商文化本身發展的產物。

有下過中國象棋的朋友,應該對於「炮」不會感到陌生。尤其在棋局的初期,「炮」起了主攻的作用,其後是出「車」,其次是「馬」。在傳統的中國象棋中,紅子與黑子的名稱是相近但不一的,比如紅子的「炮」對黑子的「砲」,卻原來兩者是不同級數的武器,可說是紅子是佔盡優勢。

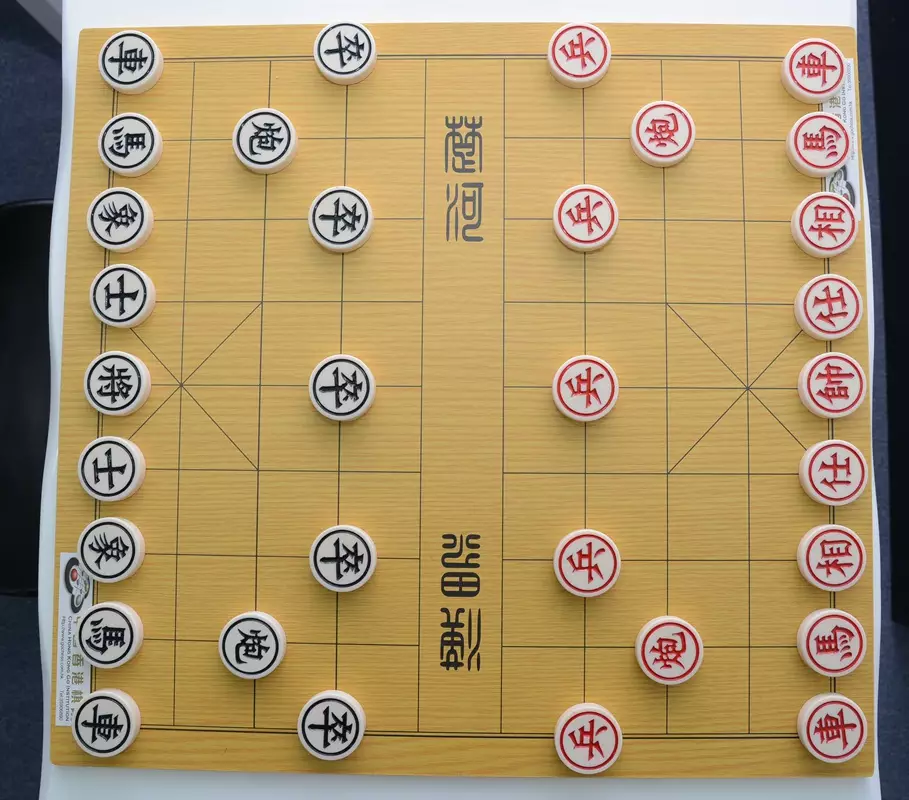

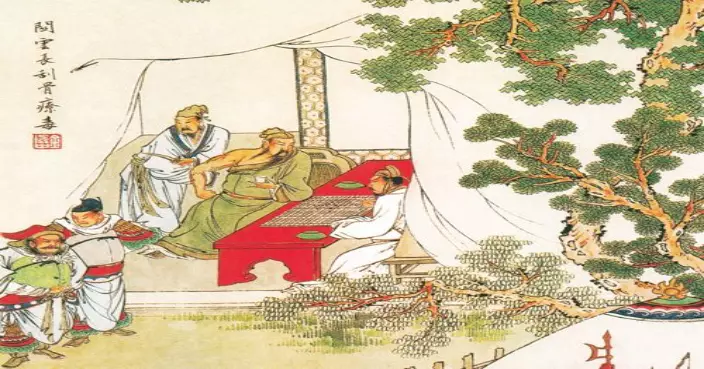

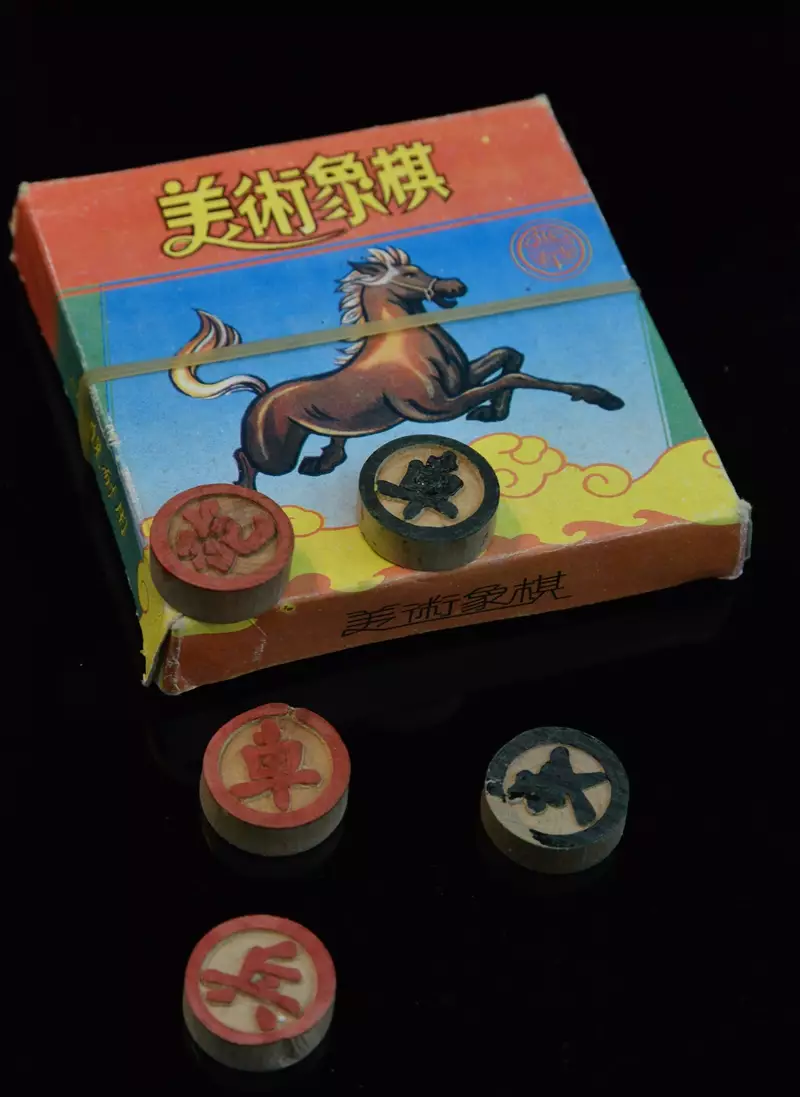

中國象棋自推出後深受中外人士喜愛 (資料圖片)

相傳中國象棋的發明人是漢初的名將韓信,韓信善於用兵,有名的有「背水一戰」,用兵能「多多益善」。一部中國象棋,正好是重演當日楚漢之爭,棋盤上的「楚河漢界」,正是昔日雙方相約以鴻溝為界,中分天下,「鴻溝而西者為漢,鴻溝而東者為楚」的寫照。而為了分別兩軍,所以紅方及黑方棋子數目雖然相同,但名稱卻異有差異。在紅子的「帥」、「仕」、「相」、「傌」、「俥」、「炮」、「兵」,對黑子的「將」、「士」、「象」、「馬」、「車」、「砲」、「卒」,原來暗中隱藏紅子的優勢。

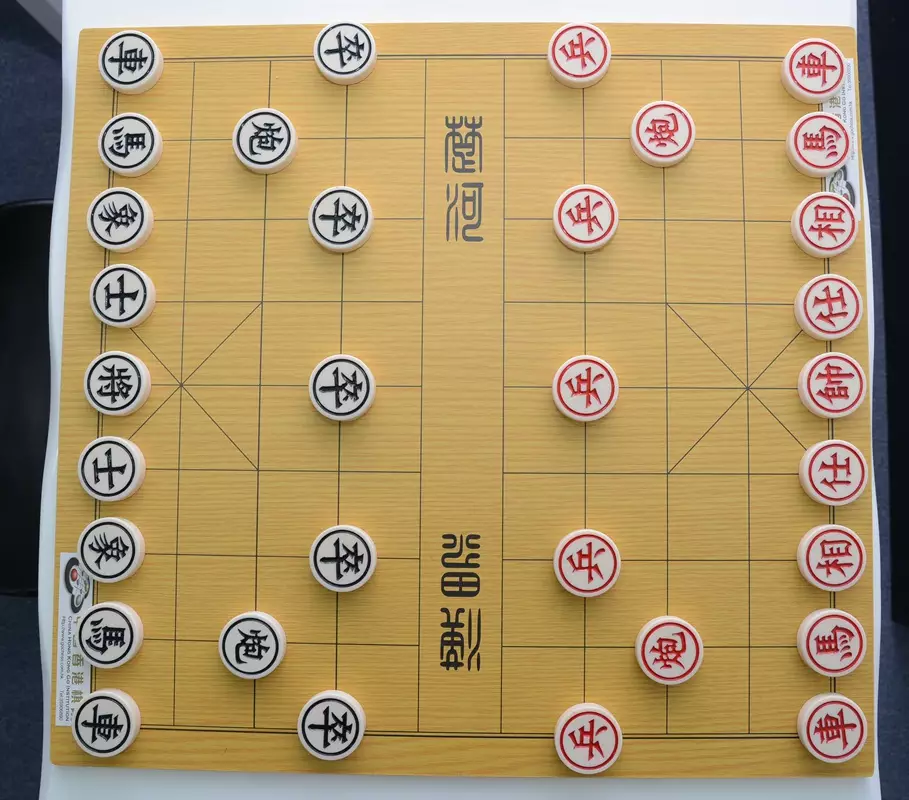

棋盤上的「楚河」及「漢界」表現中國象棋的原型是楚漢之爭 (資料圖片)

為何說紅子有優勢呢?話說中國象棋有紅子先行之說,這是因為紅方扮演的是「漢軍」,而楚漢之爭是漢方先行發動攻勢的,並成功取得天下,可以說設計中國象棋的韓信有意偏幫漢方,以至於紅子的「炮」似乎威力大於黑子的「砲」。

首先甚麼是「砲」呢?在中國古代,「砲」可以解作「投石機」,另有使用「礮」及「包」字。「礮」為「砲」的古字,「包」則是為了分別敵我而使用,與字義不符。據說中國投石機的歷史可以追溯到戰國時代,而說到投石機有名的戰績,當數公元200年的官渡之戰。話說當時袁紹與曹操在官渡一帶對峙,袁紹為了騷擾曹軍,使用名為「井欄」的大型攻城兵器,居高臨行攻擊曹軍,影響士氣。為了反擊,曹操麾下的劉曄製造了一種移動式的投石機,結果成果反制袁紹軍的井欄,其後才有烏巢之戰,成功燒毀袁紹軍的糧草,最終使曹操反敗為勝。

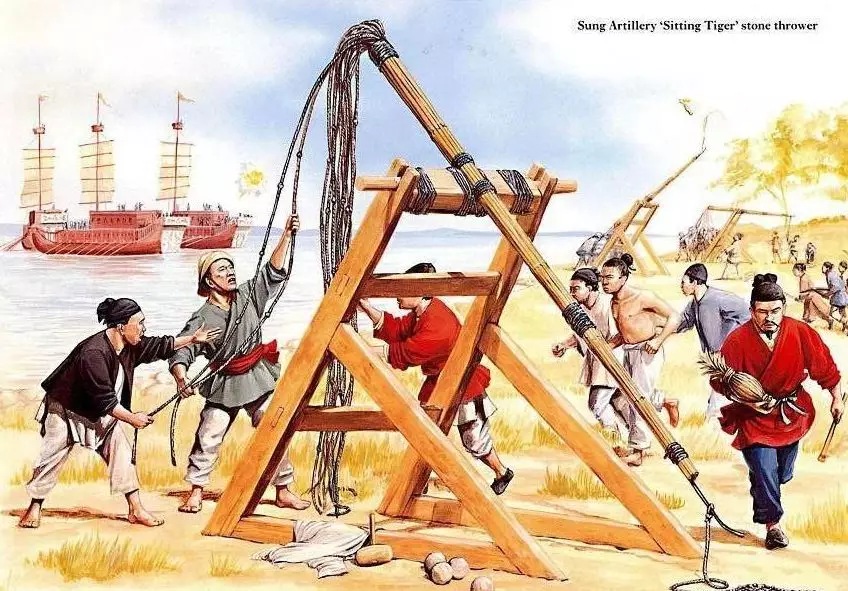

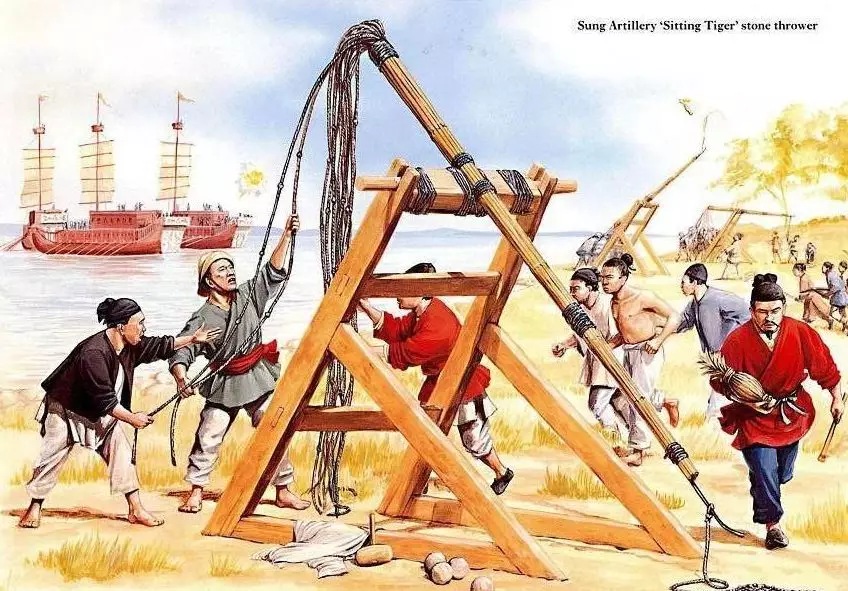

「砲」的原型是中國古代的人力投石機 (資料圖片)

過據考究,中國製的「投石機」屬於人力機,威力較少。以唐朝與高句麗作戰時使用的投石機為例,可以拋出300多斤的石料,曾對高句麗的木製城柵造成重創。至於日後元軍用於戰場,名揚天下的重力投石機,據說是阿拉伯人使用傳自中國的「投石機」技術改良而成,所以又名為回回砲、襄陽砲。據《明史•兵志》記載:「古所謂砲,皆以機發石。元初得西域砲」。

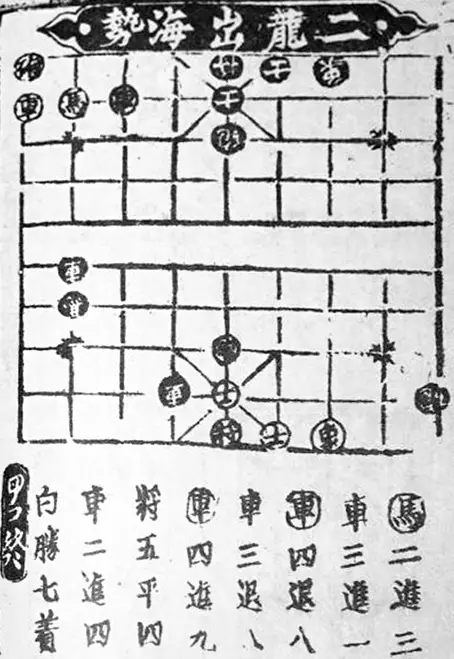

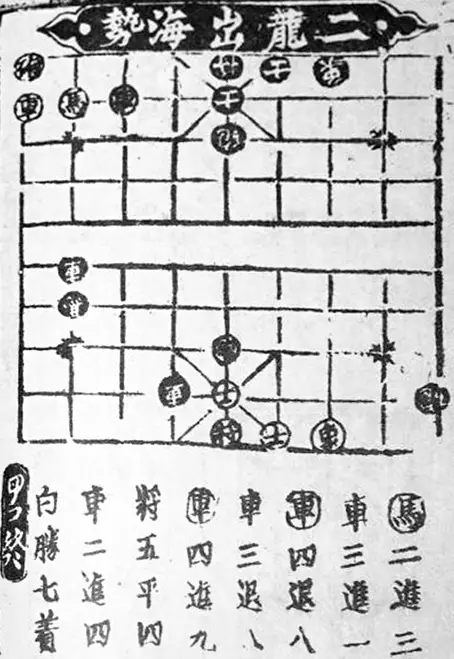

被視為最古老的象棋排局,載於《事林廣記》。(網上圖片)

中國石砲技術經阿瓦爾人最晚於6世紀傳至拜占庭帝國,更強大的配重投石機最早出現在12世紀末地中海東部區域,是中世紀的一種最大型的投石機,基督教和穆斯林勢力都有使用的記錄,南宋時隨蒙古傳入宋國。利用槓桿原理,一端裝有重物,而另一端裝有待發射的石彈,發射前須先將放置彈藥的一端用絞盤、滑輪或直接用人力拉下,而附有重物的另一端也在此時上升,放好石彈後放開或砍斷繩索,讓重物的一端落下,石彈也順勢拋出。此種拋石機經由伊斯蘭地區傳入宋國而被稱作「回回砲」。到了14世紀中期,有的拋石機能拋射將近1000磅(約454公斤)重的彈體,威力巨大,非中土砲可比。

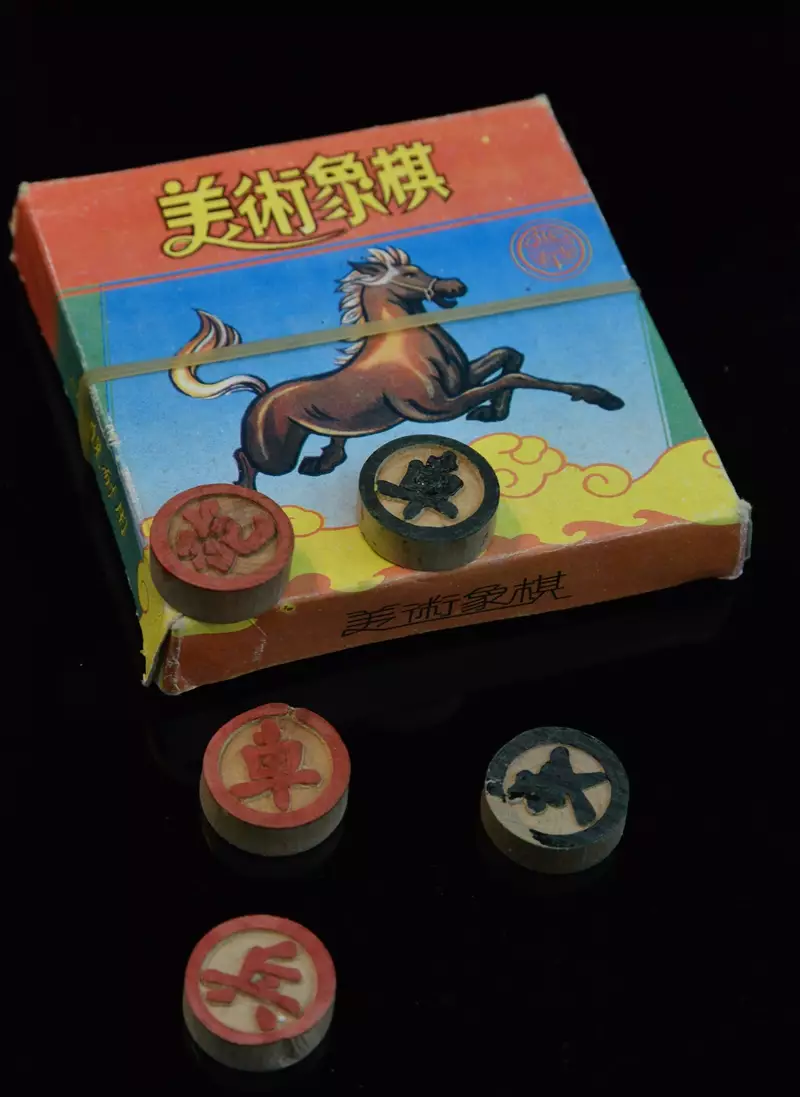

中國象棋是陪伴不少人成長的兒子玩物 (資料圖片)

「回回砲」成名於南宋末年的宋元襄樊之戰。據《元史•世祖紀七》:「回回亦思馬因創作巨石炮來獻,用力省而所擊甚遠,命送襄陽軍前用之。」據載元軍即曾用回回砲射中襄陽譙樓,「聲如雷霆,震城中。城中洶洶,諸將多踰城降者」,可見其威力。據說南宋軍隊也曾經仿造回回砲,《宋史•兵志十一》載:「咸淳九年(1273年),沿邊州郡因降式,制回回砲。有觸類巧思,別置砲遠出其上」。宋人鄭思肖在《心史》中記載:「其回回砲法,本出回回國,甚猛於常砲」,又「其『回回砲』甚猛於常砲,用之打入城,寺觀樓閣,盡為之碎」。宋人徐霆曾經對回回砲評價說:「回回百工技藝極精,攻城之具尤精」,「攻城之具」,就是回回砲。

「炮」可以解作古代有發射燃燒能力的投石機,令人聯想到西方傳入的火炮,威力強大!(資料圖片)

現在再說「炮」字。「炮」字左「火」右「包」,可以解作有發射燃燒能力的投石機。火炮因為帶有燃燒能力,容易對敵方造成二次傷害,所以古今以來對於火攻都是有所保留的,如《孫子兵法》把「火攻」置於較後的第十二篇,並明言︰「死者不可以復生,故明君慎之」。可見火攻對敵方造成不可挽回的傷害,而在現代軍事,自燃性也成為一個重要課題。如美軍坦克使用的貧鈾穿甲彈,因為帶自燃性所以容易引起目標中彈後的火災,曾引起不少的爭議。

在今天,中國象棋可以繁衍生出不少產品,包括家居之用。(資料圖片)

現代火炮傳入中國是較晚的事情,比較有名的明代後期傳入中國的「紅衣大炮」(原稱紅夷大炮),最有名的戰績是在寧遠大捷中打敗日後的滿清,據說更成功擊殺努爾哈赤。所以不論從推出時間及威力來說,火「炮」應該遠在石「砲」之上,那麼擁有「炮」的紅子是遠比擁有「砲」的黑子的確擁有不對稱的優勢。不過近來新出的中國象棋普遍不分兩子的「炮」、「車」及「馬」已採用相同的寫法,也許是出於製作的便利,或是出於公平的考慮,畢竟下棋應該是君子之爭。