「2025年7月5日會發生大災難?」 被指成功預言311震災而爆紅的日本漫畫家龍樹諒,因為其著作《我所看見的未來》中提到「真正的大災難在2025年7月」,在全亞洲引起極大的關注與焦慮。究竟從科學的角度,普通人應該如何看待及應對地震與海嘯呢?

香港天文台日前就因應這個越來越多人關注的「末日」熱話,在網站特別撰文,以「我們需知的地震與海嘯知識」為題,為大家科學的分析及講解地震與海嘯知識,並提供防災避險小錦囊。

網上圖片

香港天文台在網誌中指出,現時科技仍無法精準預測地震的時間、地點及震級,但事先了解風險和防災措施,就算前往高風險地區旅行也能安心。天文台詳細介紹地震與海嘯形成機制及避險方法,獲網民回應指「多了解防災小知識真的超重要!有備無患,旅遊玩得開心又安心~感謝天文台的貼心提醒」。

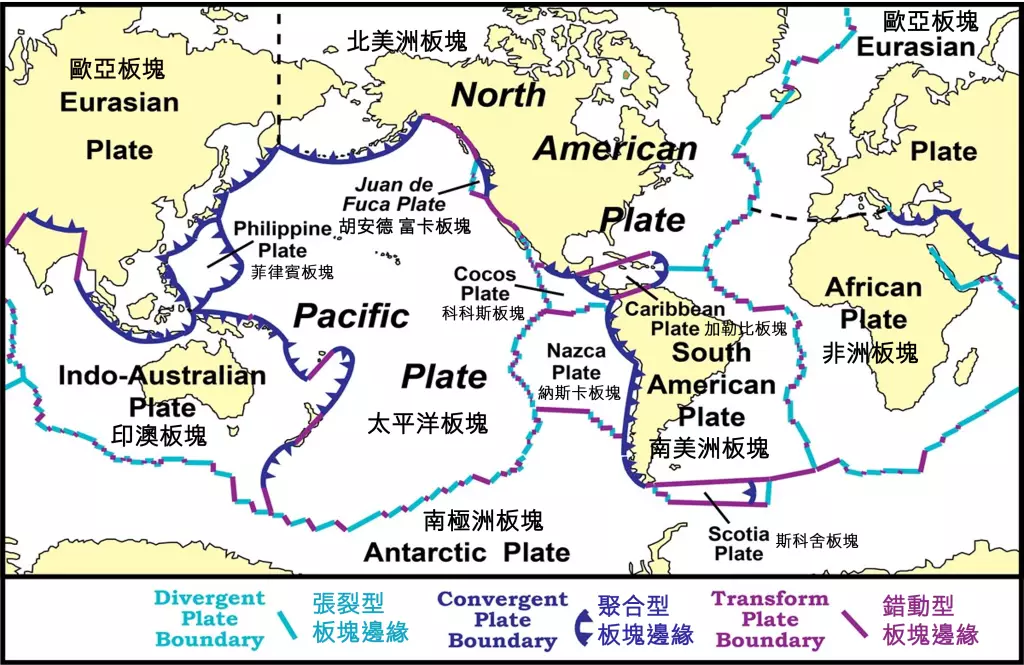

全球構造板塊分佈圖。香港天文台網誌圖片

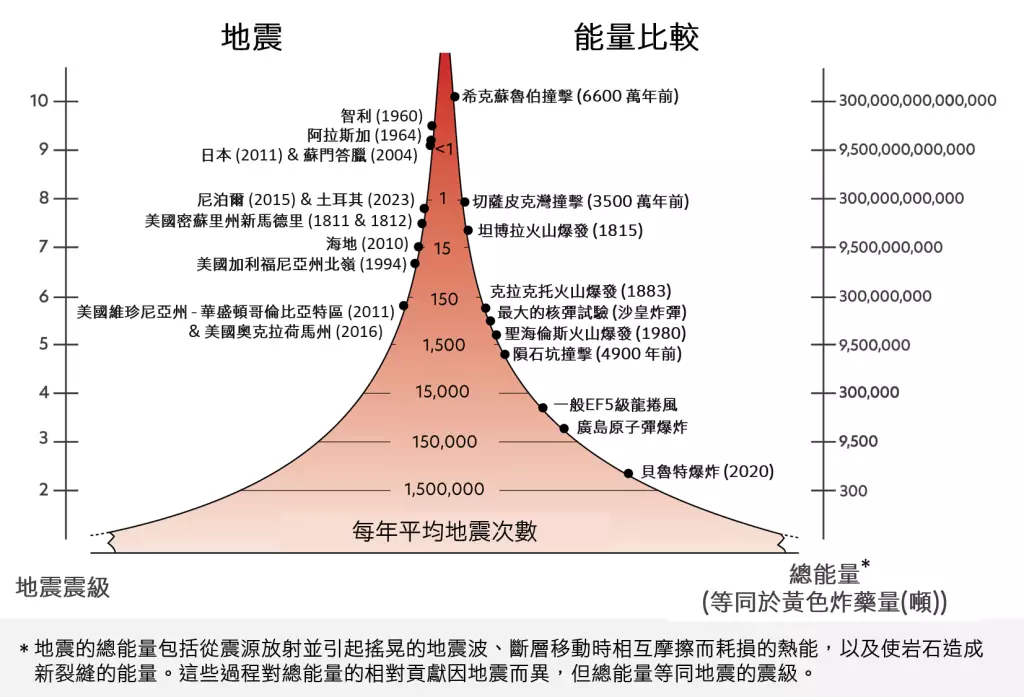

地震震級及其釋放的能量、與其他自然和人為事件的比較,以及在全球發生不同震級的地震的年平均數量。香港天文台網誌圖片

網誌以「我們需知的地震與海嘯知識」為題,分三大範疇分享資訊,包括地震與海嘯風險、可預測性,以及備災防災及應對措施。針對出發前準備,天文台建議先了解目的地災害風險,透過當地官方機構查閱預測和警告,下載相關手機應用程式(例如日本的地震、海嘯和天氣資訊程式),記下當地求助電話, 熟悉政府預警 系統、疏散指引及避災安排;到埗後 盡快掌握緊急逃離路 線與避災場所位置。

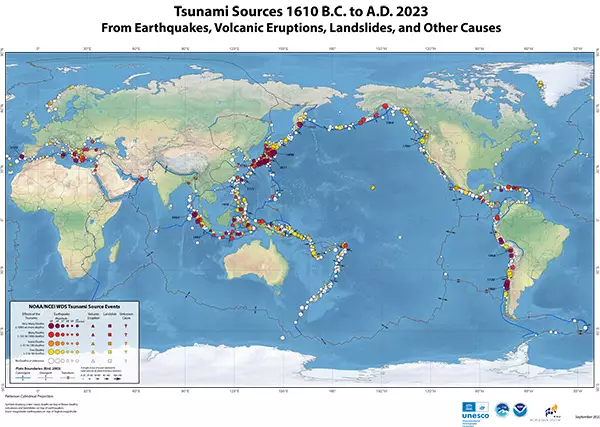

海嘯源頭(公元前1610年至公元2023年,涵蓋地震、火山爆發、山崩和其他原因)。香港天文台網誌圖片

若遇上大地震,天文台提醒要立刻「趴下、掩護及穩住」,遠離窗戶、懸掛物等危險物品,保持鎮定,切勿奔跑、搭乘電梯或跳樓;如在車上,應安全停車並留在車內直至地震結束。地震過後須確保人身安全,檢查環境防範次生災害,配合當地指引。

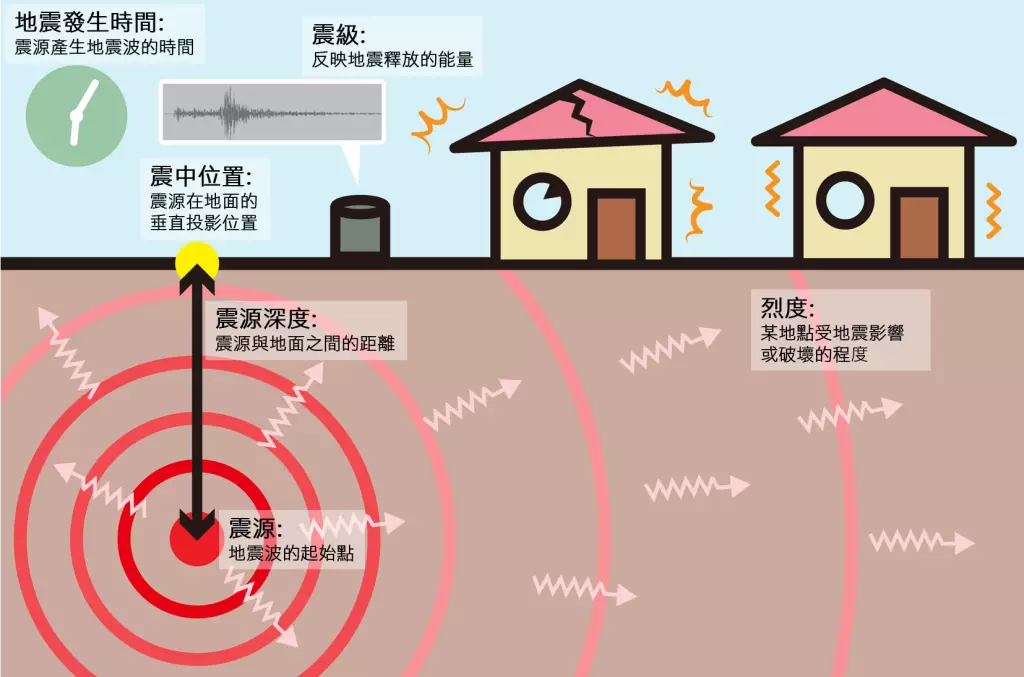

地震的主要參數。香港天文台網誌圖片

大地震發生時的安全守則。香港天文台網誌圖片

大地震停止後的安全守則。香港天文台網誌圖片

至於海嘯防範,天文台指出若觀察到前兆現象,應立即遠離岸邊或淺水區,前往內陸或高地,切勿等待官方警告。這些前兆包括:海邊感受到強烈地震震動、海水突然異常後退露出海床、海水異常增水向陸地移動(高於平常潮水高度)、看見海上異常漩渦或聽到海洋異常聲音。

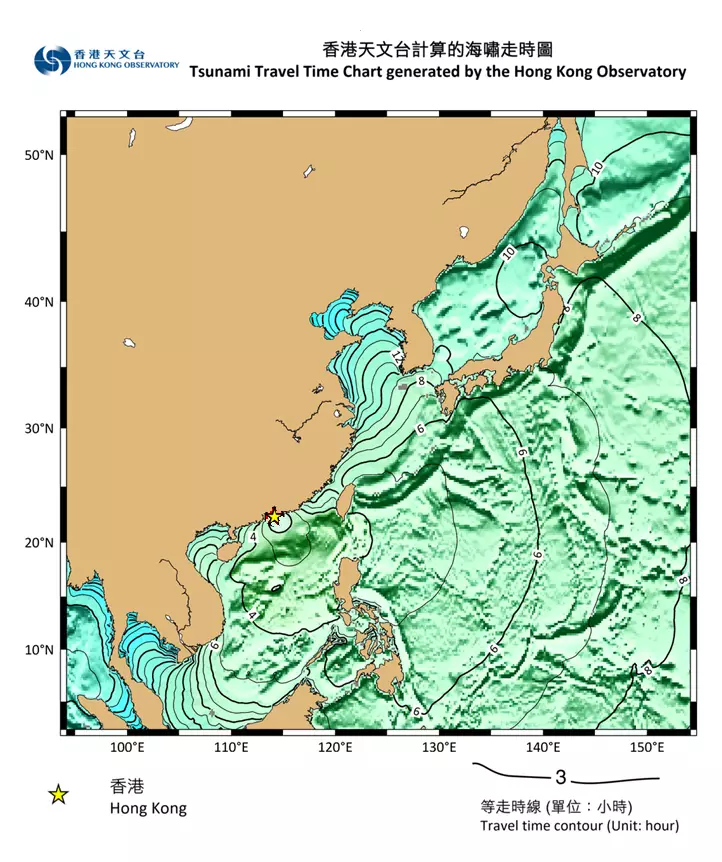

海嘯波從任何一點與香港之間大概所需的傳播時間。香港天文台網誌圖片

天文台強調,海嘯可能反覆來襲,警報未解除前絕不可返回海邊;警報通常 透過電台、手機短訊、戶外廣播等多渠道發布。若不幸被海嘯波及,應緊抓固定物(如大樹、欄杆 )或爬上大型漂浮物自保;如處於低風險地區,須遵守官方指引避免自行移動。海嘯過後仍需保持警戒,注意環境安全,避免涉水、接近倒塌電線或積水區。

海嘯應對措施的示意圖。香港天文台網誌圖片

天文台總結指,地震發生的時間、地點與震級皆不可預測,但我們能做到的是:不恐慌、掌握有關知識及資訊、做好防災準備、懂得應對災害。