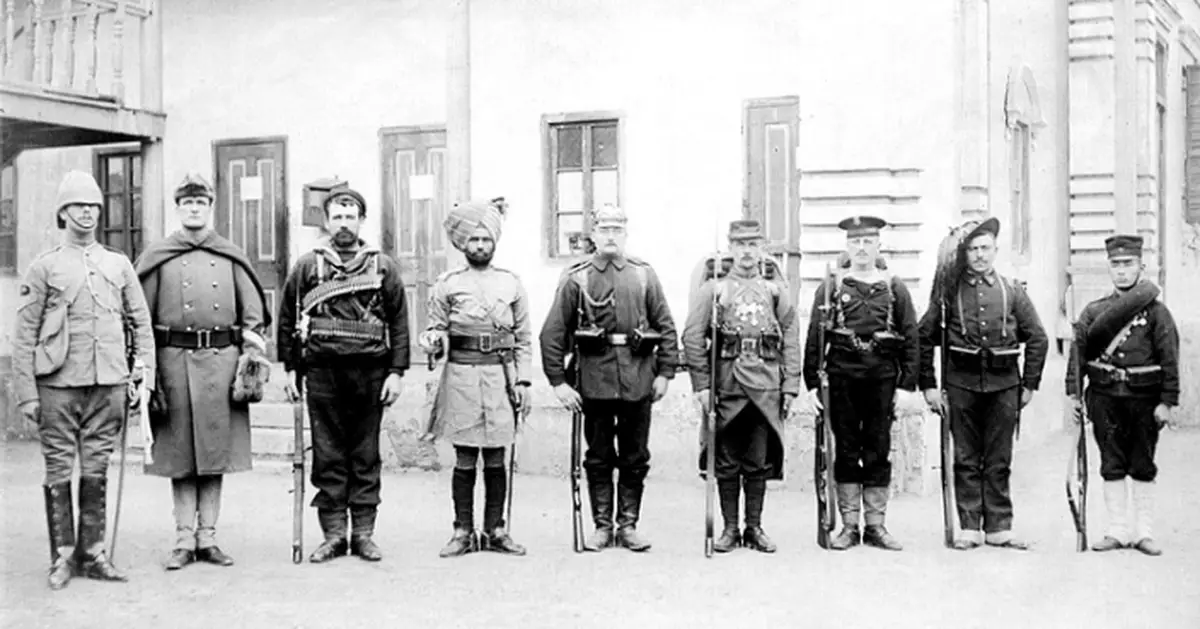

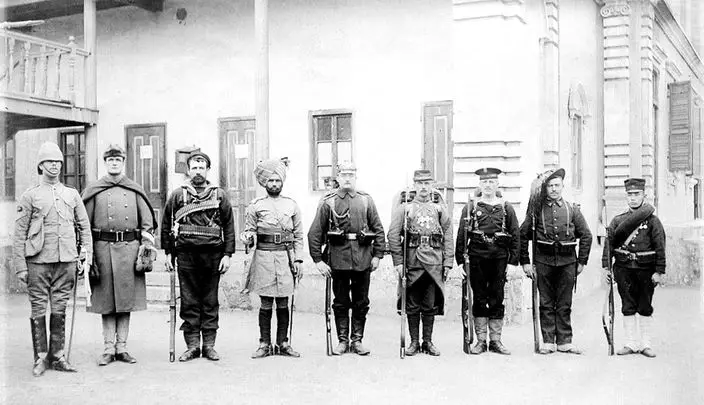

「八國聯軍」之役中有一張傳世歷史圖片,就是聯軍在北京合影,而相片中出現了9個人。八國聯軍出現了九個人。那為什麼?從我們了耳熟能詳的「英美法德日俄意奧」之外去推測,還有哪一國呢?要了解相片中的代表所屬的國家或地方,就要從鴉片戰爭說起。

八國聯軍合影中出現了九名代表 (網上圖片)

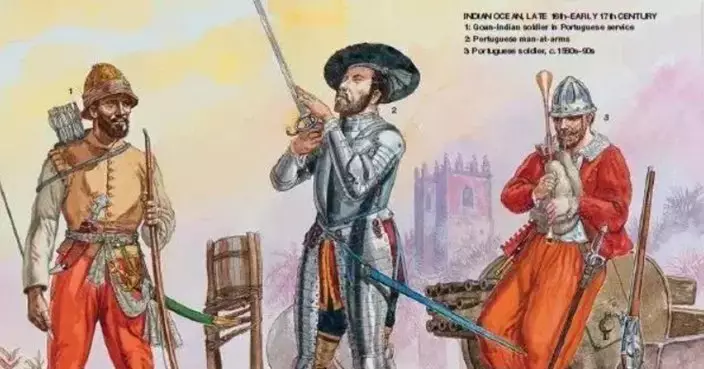

在列強海外擴張的時期,印度被英國統治。英屬印度人跟隨英軍,外戰幾乎全勝,其中三次踏足過中國領土。在1840年至1842年的第一次鴉片戰爭,英國與英屬印度一共調動1.9萬軍隊,對手清朝則達到20萬。在1.9萬英印聯軍中,陸海軍各約佔一半。印度軍隊只有陸軍,共派出四個團和一支志願軍團。這五支軍隊組成的英屬印度軍隊,已經接近聯軍陸軍的一半。

此戰英國獲勝,整體傷亡英印聯軍只有數百人,還不到清朝的十分之一。戰爭的結果,迫使清朝簽訂《南京條約》,打開中國閉關的大門。此條約清朝不僅賠款2100萬兩白銀,而且割讓香港島,開放廣州、廈門、福州、寧波、上海為通商口岸,印度人大概是從此時大批進入中國。

在上海的警察,當中包括印度人 (網上圖片)

到了1856年至1860年的英法聯軍之役(第二次鴉片戰爭),英國出動1.1萬人,法國出動6700人,清朝方面軍力則高達29萬。英軍1.1萬中,陸海仍保持各半,英屬印度有7個團,人數約4000人,英屬印度陸軍超過了英國人。

在這兩次戰役中,都不難看到有印度的身影。1859年,清軍兩廣總督葉名琛被俘,關押在印度加爾各答,於次年絕食而死。到了1860年英法聯軍攻克北京,咸豐帝率慈禧等宮眷逃往熱河避暑山莊,在「火燒圓明園」中,也有不少印度人的蹤跡。到了1900年八國聯軍侵華,這次八個列強派兵最多的是日本與沙俄,英國只排第三位,英軍中有4個印度兵團。這次英軍以英屬印度人為主,還有少量澳洲人。這回清軍的表現極糟,北京再度淪陷,慈禧帶著光緒和一班大臣,輾轉逃到西安。

八國聯軍在天津 (網上圖片)

在八國聯軍將領在北京合影,照片中卻出現了9個人。事實上,俄國沒有參加合影,而英國就將「旗下」澳洲與印度拉進合照當中。從左至右依次是英國、美國、澳洲、英屬印度、德國、法國、奧匈帝國、意大利、日本。

網上圖片

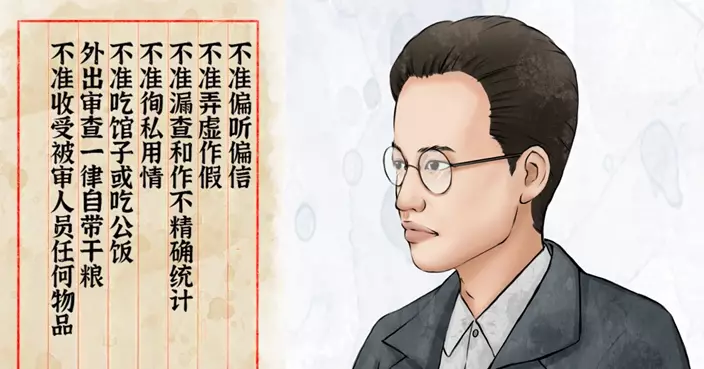

印度與中國在清朝時期的戰爭,英屬印度三戰完勝,不少印度人來到中國協助英國統治,其中一部分就在上海租界。據了解,當時中國人稱印度為「阿三」,源於上海的一個貶義詞「癟三」,泛指小流氓。印度人被當時部分中國人形容為「身材矮小黝黑,長相行為猥瑣」,被上海人稱為「阿三」,而當時印度警察頭上纏著紅巾,又稱「紅頭阿三」。

明信片中刻劃的印度人警察 (網上圖片)