話。電話那頭是詩人莫非,他們在談論的也是一位詩人,20世紀80年代與舒婷等人並稱「五大朦朧詩人」的江河,“幾十年沒見了,真是不可思議。”

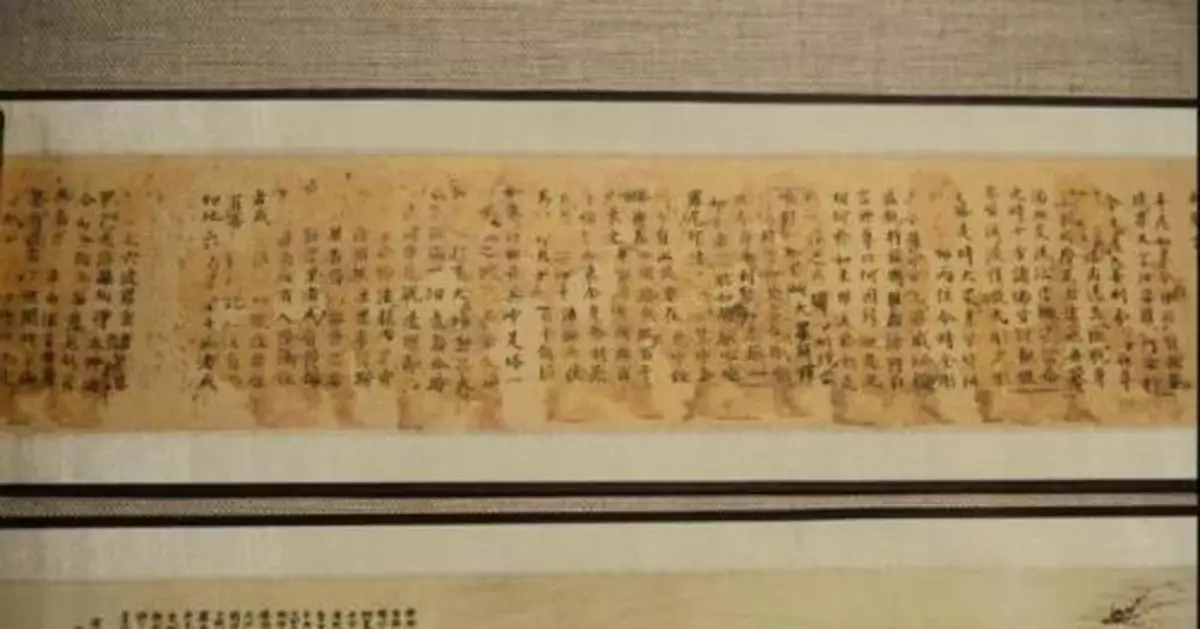

資料圖:佛經《寶篋印陀羅尼經》在內蒙古圖書館展出。中新社記者 劉文華 攝

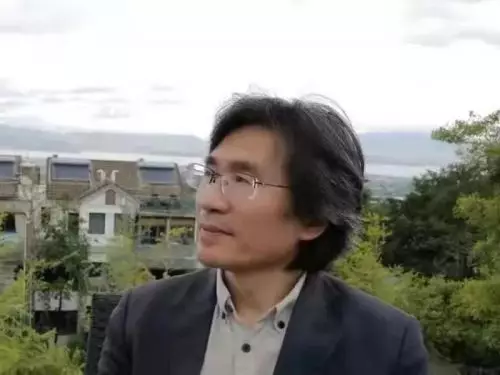

中華文明有一個很有消化能力的胃

樹才現在的另一個身份是中國社會科學院外文所副研究員,1990年至1994年他在中國駐塞內加爾使館任外交官,2008年獲法國政府頒發的「教育騎士」勳章。這些經歷,用樹才的話說是給了他一個社會人格,“詩人不總是那麼合時宜。”現在的他做詩歌翻譯、搞研究、教孩子寫詩,“我還是願意回到美學的現場,被語言包裹著。”他慢悠悠地談論著詩歌翻譯、中法文化以及20世紀80年代那個屬於詩歌的黃金年代。

放下電話,樹才開始講述江河的事情,「自他1988年去美國,我就再也沒有見過他。」而這次樹才意外地得到江河的消息還是因為詩歌翻譯,“他在美國精神苦悶,迷戀上了用法語寫作的羅馬尼亞哲學家埃米爾·齊奧朗,托莫非問我是否翻譯過齊奧朗。”樹才沉浸在詩人的語境中,“他經歷了什麼,能讓他迷戀上齊奧朗,一個一生都在嘗試自殺的哲學家?”

說到20世紀80年代中國經歷的詩歌黃金年代,彷彿就說到了一代人的敘事,而這種敘事又與詩歌翻譯有著必然的聯繫。「比如江河,他那麼迷戀法國的東西,但只有通過詩歌翻譯他才能接觸到它們。我們上大學的時候基本都受外國詩歌的影響,每個詩人都有自己的偏好。」

「這是一批在詩意上勇於探索的人。」詩人多多曾提出要跟上翻譯的步伐,“這背後是對語言探索的態度。”樹才認為這種態度看上去是詩歌的態度,實際上是文化的態度、價值的態度。

這種態度意味著對他者的接納。「法國人類學家列維·斯特勞斯在《憂鬱的熱帶》中就曾提到過他者這個概念,而中國古人也說他山之石可以攻玉。」樹才認為翻譯就是他者。漢語對他者的接納可以追溯到東漢時期對佛經的翻譯,原中國佛教協會會長趙朴初在《俗語佛源》中曾講到,“世界”這個詞就是從佛經中來的。“我一直認我們中華文明的這個‘胃’是很有彈性,很有消化能力的。”

中國詩歌被迫進入現代性

從古至今,翻譯反映的都是當時社會發展和文化思想的需要。以嚴復翻譯的《天演論》為例,他為了激勵國人自強,只編譯了赫胥黎原書的進化論部分,強調「適者生存」,而忽略了同情和幫助弱者這樣一個倫理學維度。“魯迅翻譯果戈里的《死魂靈》,也是為了用於中國。”

但是,在樹才看來,中國詩歌的現代性卻是被迫進入的,而背景正是新文化運動。「當時那些古典文化涵養非常好的一批人開啟了中國的新詩運動。」新文化運動主將胡適將自己的《關不住了》視作其“新詩成立的紀元”,而這恰恰是一首譯詩,譯自美國女詩人莎拉·替斯代爾。

樹才認為,20世紀30年代詩人梁宗岱對法國象徵派詩人的譯介促進了漢語新詩的重要進展,但抗日戰爭又打斷了這一進程。「否則中國詩歌的現代性可能早已打開。」

「詩歌語言是文化變化的徵兆。」樹才說,胡適他們所在的時代中國文化的節奏被打亂了,形成了一種焦慮,關於傳統和未來的焦慮,關於“歸化”和“西化”的焦慮。“這種焦慮一直在。我是傾向於未來的,但根要扎在傳統中。”

樹才用詩人特有的方式賦予了傳統與現代、東方與西方一種迷人的纏繞感。他講述著拉康精神分析學對他的影響以及法語如何缺少感性又如何讓他善於分析,同時他也講述著對王維、陶淵明的熱愛以及對數字九的迷戀。

「個體能沉默下來的時候,我認為他應該更多地去追思古人,有能力去重新經歷他們寫出那些偉大古典詩歌時的那種心境,那種人和自然的關係。而當你走到人和人的關係中去的時候,一個詩人又必須通過創造性的背叛,通過忠實於內心的不安來贏得表達的深度。」

在樹才看來,現代性是一種必然的趨勢,每一種文化和語言都面臨著如何進入現代性的問題。「當文言文縱身一躍跳到以白話文為發端的現代漢語時,我們就已經失去了唐詩宋詞那種精美的形式。」每一種語言的古典詩歌都有其聲音體系,包括句式和押韻,西方古典詩歌向現代性過渡時更加平緩,但漢語詩歌現代性的進程更加決絕。所以法國現代詩人對其古典詩歌的形式傳承得更好,這是現代漢語詩人所無法企及的。

但是,中國傳統的氣息依然在。「根是在的,根是對生命氣息的證明。」樹才在一首詩中寫道“回頭,但沒有回頭路。”這或許能夠說明詩人對於傳統文化的態度:依戀,但繼續向前走。“只有向前走才能和古代接上,讓語言產生新的活力,以前曾經產生過活力的經典作品才有所寄託。”

法國人關注李清照是因為女性主義?

中國文化的獨特氣場中有著與現代性共通的地方。「比如寒山的詩以禪取勝,禪是一種你無法獲知是否抵達的境界,這就對應了現代詩歌的悖論,悖論是現代詩歌中的重要構成力量。」樹才所提到的寒山詩也直接影響了加利·斯奈德等西方現代詩人。而法國的哲學家、翻譯家、漢學家於連也從研究中國古詩的過程中發展出了自己的哲學思想。

中國古典詩歌很早就被西方詩人注意到並進行了大量的譯介。「翻譯是文化的轉化。在詩歌翻譯中時間的維度崩塌,李白的《靜夜思》譯成法語一定是一首現代詩。」

樹才指出,中國古典詩歌是沒有人稱的,「我」這個主體是缺失的,因此,無論是“舉頭望明月,低頭思故鄉”,還是“感時花濺淚,恨別鳥驚心”,其抒發的情感是敞開給任何人的。“但如果翻譯成法語,譯者一定會問到底是誰‘舉頭’?”樹才笑道。

「法國人很關注李清照的詩詞,可能源於他們用另一種眼光來看待中國的女性,認為她很早就具備了主體意識,能夠恣肆汪洋地去表達自己的感受,而且驚嘆於她對語言創造性的使用,這也合乎法國人‘語言需要在詩歌那裏被遊戲’的理念。」

在中國文化走出去的過程中,西方也在逐漸了解中國。樹才介紹,中國當代詩歌在法國的譯介也已成一定規模,但與他們對中國小說的譯介相比還是偏少。「這也反映了某種實用主義的立場,他們希望通過翻譯中國的小說來感知中國社會的變化。」但樹才相信,他們會越來越意識到,只有翻譯中國的現代詩歌才能聽見中國人40多年來心靈深處發生的事情。

「法國和中國有著天然的接近性,因為兩個國家都是具有詩性的,有在現實之上建立詩意的願望。」

窗外已接近夜色,而咖啡館內關於詩歌的話題不會被外面匆匆的行人感知。「人總是嚮往那些傳說中的年代。」對於中國詩人來說,傳說中的年代就是對詩歌狂熱的80年代。“但作為親身經歷過的人,我認為那沒有什麼好嚮往的。”

儘管承認無論在中國還是法國,詩歌都在被邊緣化,但樹才依然選擇過著與詩歌有關的生活。結束訪談後,當天夜裏樹才與江河取得了聯繫,兩人一直聊到凌晨兩點半。(完)

受訪者簡介:

樹才,著名詩人、翻譯家。文學博士。浙江奉化人。1987年畢業於北京外國語學院法語系。1990至1994年在中國駐塞內加爾使館任外交官。現就職於中國社會科學院外國文學研究所。已出版《單獨者》《樹才詩選》《節奏練習》《靈魂的兩面》《心動》《春天沒有方向》《去來》等詩集;譯著有《勒韋爾迪詩選》《夏爾詩選》《博納富瓦詩選》《法國九人詩選》《杜弗的動與靜》《小王子》《雅姆詩選》《長長的錨鏈》等。2006獲首屆「徐志摩詩歌獎」。2017年獲“《十月》詩歌獎”。2020年獲“陳子昂詩歌獎翻譯家獎”。2008年獲法國政府「教育騎士」勳章。

神州快訊

** 博客文章文責自負,不代表本公司立場 **