精 · 選 · 新 · 聞

鄧炳強北京返港 稱與公安部報告國際刑警組織全體大會準備情況

政府計劃擴建大老山隧道沙田巴士轉乘站 目標第二季招標

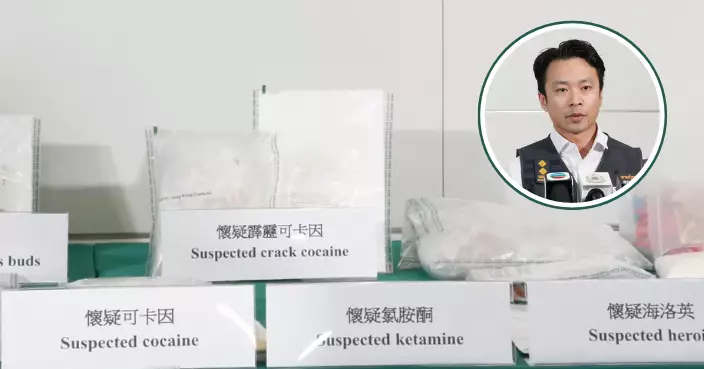

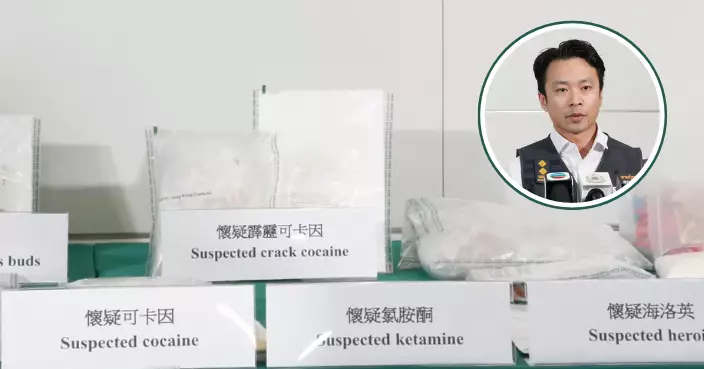

海關搗破懷疑毒品儲存倉 檢13公斤約值420萬港元毒品拘一男

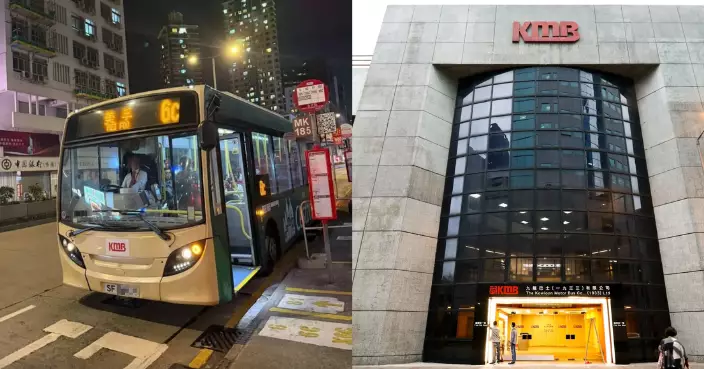

九巴開辦22條特別線接載渣打馬拉松跑手直達賽場

入境處上水新屋苑反黑工 涉旅客身份來港從事裝修7人被捕

「無語哥Khaby Lame」啟動全球直播電商平台 掀起TikTok直播電商新風暴

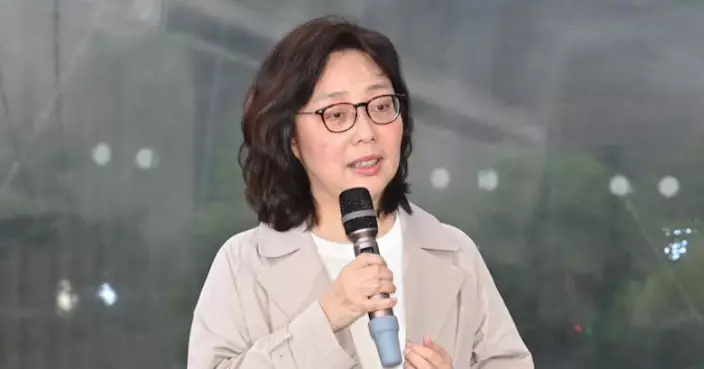

大埔五級火|何永賢﹕房屋局房署團隊盡力盤點資源 為居民提供及早安居選擇

與伊朗外長阿拉格齊通話 王毅﹕反對國際關係中使用或威脅使用武力

大埔五級火|警方完成遺體身份辨識及科學鑑證工作 已無遺骸待確實身份

與數碼港及科技園合作提供200崗位 民青局青年初創實習計劃接受報名

鄧炳強北京返港 稱與公安部報告國際刑警組織全體大會準備情況

政府計劃擴建大老山隧道沙田巴士轉乘站 目標第二季招標

海關搗破懷疑毒品儲存倉 檢13公斤約值420萬港元毒品拘一男

九巴開辦22條特別線接載渣打馬拉松跑手直達賽場

入境處上水新屋苑反黑工 涉旅客身份來港從事裝修7人被捕

「無語哥Khaby Lame」啟動全球直播電商平台 掀起TikTok直播電商新風暴

恒生大學推「企業家精神CEO證書課程」 培育具社會責任的企業領袖

國際太空站一太空人現健康狀況 全隊4人提前返回地球

網現虛假招聘廣告香港郵政籲提防 強調不會在第三方平台招聘

中藝香港灣仔北全新旗艦店正式開幕 以「鎏金府庫」為主題融入新中式文化元素

亞洲金融論壇1.26起一連兩日舉行 新增「全球產業峰會」環節

科學家搵到達文西DNA?「聖嬰素描」或藏天才基因秘密

BP大平台

幼年癱瘓遭生母遺棄 安徽男童獲繼母視如己出悉心照料10年終站起

- 地鐵站驚見年邁夫婦扶手電梯上失衡摔倒 遼寧少年逆行衝下救人

- 5歲墮河獲救心懷感恩 浙江退役軍人35年後於同一條河救起落水翁傳承善意

- 長者親述從怕手機到北上自如 年輕人陪伴助跨科技難關 嘆「原來我都可以做到」

- 患癌獲同街商販及學生顧客齊心募捐 福建煎餅攤主6天獲逾30萬善款重拾治療信心

- 趕見爺爺最後一面 南昌男大生叫不到的士 獲交警急送28公里往火車站

- 香港導盲犬協會再獲義工獎 寄養家庭:見到佢幫到人 好有意義

- 女童跌入高鐵站台縫隙 陝西列車職員即時發現叫停列車耗時86秒救出

- 休班警不忘職守 商場智取持刀伯 冷靜撲滅火災 三人獲「義勇獎」

- 早教園長變助殘同行者 浙婦15年為25名心智障礙者築起「溫暖的家」

泰國再發生建築起重機倒塌事故兩死5傷 與早前意外屬同一承建商

- 柴油末日來臨?英報告指2030年恐停售 交通專家反駁:物流業仍高度依賴

- X宣布不再容許AI聊天機械人Grok生成性暴露圖像

- 飛布吉島航班出事!阿提哈德航空班機降落遇亂流 機上驚魂逾百人受傷

- 俄極地「冰漂」變奪命陷阱!漂浮服竟為廢品 女遊客遭暗流沖走喪生

- 全球唯一Tiffany Blue麥當勞 美國分店嫌金拱門太俗氣被迫轉色 意外爆紅成打卡熱點

- 日跨性別女入溫泉女湯 自爆「睇到靚女心跳加速」 網民怒轟:變態!

- 嫌麻煩直接斬!奧克蘭女擅砍鄰居「受保護古樹」遭重罰逾7.2萬

- 美國啟動加沙停火計劃次階段 哈馬斯形容是重要積極進展

- AI生成溫馨故事設局!瑞士假網店賣中國廉價商品 標價暴漲20倍詐騙消費者

圍方大圍生活節2026設置六大風車藝賞主題打卡場景賀新春

- YOHO系商場迎新春專屬禮遇 「金瑞福運」御守利是封搶先賀歲

- 沙田新城市廣場以四時之花「花開結緣・風生水起」 祈緣打卡區 沉浸式體驗360度漫天飛花

- 麥當勞甜品站聯乘KITKAT推出開心果新地系列 最低8元起嚐初春限定滋味

- 西沙GO PARK呈獻春日樂園 旋轉木馬桃花步道迎新春

- 東薈城 x Calbee 首聯乘「薯來運到」 3.8 米金薯片傾瀉 + 財神 Potta 打卡 限定快閃店 + 利是封換領

- 太古城中心攜手青年藝術家推「福運松林」新春主題佈置 消費指定金額可換領「福滿松盆」利是封套裝

- MCP 新都城中心聯乘 Esther Bunny 6 米韓服兔兔+粉紅櫻花列車 全港首個限定店+心動見面會

- MOKO新世紀廣場「新春開運馬年企劃」 推開運福物寓意新一年好運連連

- iSQUARE 國際廣場聯乘插畫家品牌oh…little sweet 圓碌碌身形製造3大「圓」美打卡區域

DotAI 年度大會 200 人爆場 Microsoft、Google、HP 組「鐵三角」 首倡「語境工程」取代提示詞工程

- 螞蟻國際聯手谷歌推「通用商業協議」 打通AI購物全流程 多家支付零售巨頭加入

- 理大研安全磁流變纖維獲《自然》刊登 可抓易碎物、遙距仿真手感、智能調溫

- 巴士的專訪|MoneyHero視香港為最多元化市場,冀未來更多數字資產產品

- Momax首推半固態流動電源革新充電安全與效率 港深設研發中心冀更多產品帶來可能

- CES 2026 | 理大科研及初創企業奪三大創新獎揚威國際

- CES 2026 | 香港科企兩日迎豐收 3家企業斬獲創新獎

- CES 2026 | 蘇姿豐、黃仁勳齊聚 逾4100展商展示AI、量子科技新趨勢

- 全港首創!安樂窩推 AI 外傭對比工具 助忙碌家庭快速鎖定「好幫手」

- 亞馬遜技術總監 2026 科技預言:AI 不會取代你 它將終結孤獨與機械化工作

分 · 類 · 精 · 選

《鄰居的鄰居》 Manson演移動牆壁獲讚身體聰明 編舞藍嘉穎與舞者互動呈現超現實畫面

聲秀畢業演唱會1.18麥花臣場館舉行 胡子貝陸卓謙甄敏芳心情勁興奮

商務部重申出口管制事因高市早苗錯誤言行 指日方心知肚明促糾正錯誤

龍婷清遠開騷 與觀眾進行真情對話

金宣虎化身六語口譯員 高允貞加拿大拍攝時難忘看見極光

【2026.1.15娛圈熱點】五索公開懷孕期間與馬清鏗一家海邊合照 Yanny嫁音樂監製陳考威成為人妻

DotAI 年度大會 200 人爆場 Microsoft、Google、HP 組「鐵三角」 首倡「語境工程」取代提示詞工程

《單身即地獄5》下週首播 新泳池名場面即將超越DEX

炎明熹Bra Top晒纖腰新Look 網民讚似足徐子珊

買一送一?遼寧男剝橙驚見「子母橙」網民笑稱:賺到了!

圍方大圍生活節2026設置六大風車藝賞主題打卡場景賀新春

內地貨車滿載煙火失控翻側自燃 火苗噴飛累8車被波及陷火海

人行﹕將聯同金管總局下調商業用房貸最低首付至30% 推動市場去庫存

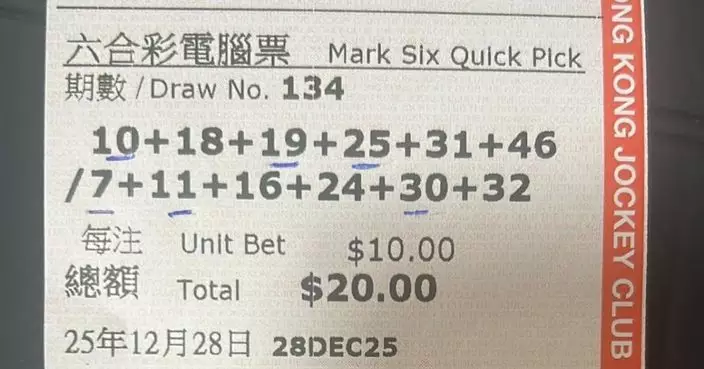

馬會與外交部駐港公署簽署三年協議 深化青年外交教育培養國家視野

YOHO系商場迎新春專屬禮遇 「金瑞福運」御守利是封搶先賀歲

沙田新城市廣場以四時之花「花開結緣・風生水起」 祈緣打卡區 沉浸式體驗360度漫天飛花

《腦細天劫》五大必睇原因 職場鬱氣大釋放 打工仔必睇復仇爽片!

廣東男童自製吹箭玩具誤吞3.5CM大頭針入胃腔 醫生緊急手術取出

陳茂波﹕26年經濟審慎樂觀 謹慎監察市場風險高度警惕「黑天鵝」

泰國再發生建築起重機倒塌事故兩死5傷 與早前意外屬同一承建商

混種基因造就奇特外型 米克斯犬長方正霸氣頭部配超萌短腿似修圖

少女時代徐玄僅學5個月小提琴 驚喜跨界首登古典舞台

柴油末日來臨?英報告指2030年恐停售 交通專家反駁:物流業仍高度依賴

建造業議會首批採購3000棚網抵港 分派予11承建商涉19項目

X宣布不再容許AI聊天機械人Grok生成性暴露圖像

南韓食客蔘雞湯名店用餐疑食到「雞屎」 店家甩鍋供應商惹公憤

「40億千金」蔡頌思連環貼相賀壽 Jocelyn性感與甜美造型亮相拍寫真留影

警方多次喬裝買家與毒販交易 並以CCTV搜證終拘13男女

王毅晤加國外長阿南德 指兩國應理性友善包容看待對方

屈臣氏擬增1000家店舖 斥38億於店舖及增強供應鏈

時隔6年重返昔日下榻旅館 內地男與店貓驚喜重逢感人畫面曝光

飛布吉島航班出事!阿提哈德航空班機降落遇亂流 機上驚魂逾百人受傷

將軍澳南公園新增設施啓用 包括逾9米長旋轉滑梯及12米長飛索

目擊袋鼠媽受驚將幼崽甩出育兒袋狂奔逃走 澳女與救援組織聯手救回BB

一線搜查|百年新藝城結業 第五代「遮王」威哥自言敗家 「賣靚嘢冇辦法守業」

無力負擔白血病妻醫藥費 山東漢發帖求助獲善心人贈50噸番薯擺攤籌款救妻

曹政奭與Gummy時隔5年再添千金 母女平安正在恢復

港漂女大學生疑遇電騙後被利用 涉參與7宗假冒官員騙案呃280萬元

俄極地「冰漂」變奪命陷阱!漂浮服竟為廢品 女遊客遭暗流沖走喪生

全球唯一Tiffany Blue麥當勞 美國分店嫌金拱門太俗氣被迫轉色 意外爆紅成打卡熱點

《愛.回家》「熊家人」為一月壽星慶祝 特製專屬蛋糕各具心思

安徽孖生兄弟迎娶孖生姊妹同日結婚 賓客再來兩對雙胞胎 8人同框合影如「複製粘貼」

啟德地盤致命意外 勞工處稱已向承建商發暫時停工通知書

甯漢豪稱市建局承建商「預審名單」包括往績表現 如有問題會被除名

ACCA:料政府本財年綜合盈餘41億 預計本港經濟強勁復甦

港女搭港鐵獲印尼旅客贈糖即場「提親」 網民憂安全急勸勿食

凌晨被愛犬喚醒以為想如廁 女飼主頂寒風陪伴卻見牠坐後院吊椅「歎世界」

Grok AI 變「不雅照生成器」全球關注 私隱公署出手跟進 籲市民慎用

日跨性別女入溫泉女湯 自爆「睇到靚女心跳加速」 網民怒轟:變態!

甄子丹、李寧、王安憶等六傑獲嶺南榮譽博士 表彰其專業卓越與社會貢獻

東微電子「新型工業加速計劃」獲創新及科技基金支持資助2億

消防處屋宇署聯巡9座工廈揭261項違規 發現13劏房疑非法住用

周吉佩張與辰攜手化身愛心大使 二人同患耳疾笑言「良辰吉日」真係好夾

收友人傳線上表單婚宴邀請 台女見唔去都要畀錢傻眼 網民教路1招反擊

香港機場去年客運量增15% 共接待6100萬人次旅客

搭棚維修樓宇擬訂安全距離 周思傑:可跟進施工情況倡與業界溝通

生產力局調查:逾半中小企曾經或未來1年使用AI工具

當局擬提高出席屋苑會議及投票門檻 麥美娟鼓勵業主關心大維修工程

「DJ女神」樂宜派「遲來福利」 黑色比堅尼晒火辣身材

杭州女鼻塞流膿逾10年當鼻竇炎 就醫鼻腔取出「陳年串珠」已鈣化成石

銅鑼灣酒店「無主孤魂」神主牌離奇消失? 內地網紅輕佻拍片成疑犯

嫌麻煩直接斬!奧克蘭女擅砍鄰居「受保護古樹」遭重罰逾7.2萬

高海寧生日收花收蛋糕 獲高層視后到賀盡顯人緣

美食新聞報道|林映暉嚐食神「嗱喳麵」倪嘉雯實測關注組力推沙爹牛麵

Viu短劇含大熱中韓豎屏短劇全套煲 10大必追精選虐戀復仇霸總應有盡有

女遊客奈良公園餵鹿遭鹿隻前後「頂撞」網民揶揄:真小鹿亂撞!

美國啟動加沙停火計劃次階段 哈馬斯形容是重要積極進展

大埔五級火|醫管局:仍有8名傷者留醫情況穩定 已為1800居民提供服務

體驗上門美容服務 博美犬毛髮幾乎被剃光宛如「大頭娃娃」

消委會:共享充電器租借收費欠透明 同一平台不同站點價格可差逾倍

四川女主播千里赴約遭迷暈 醒來衣衫完整遊戲裝備被盜 重慶男被指下藥奪虛擬財產

AI生成溫馨故事設局!瑞士假網店賣中國廉價商品 標價暴漲20倍詐騙消費者

消委會檢測足部護理霜 3款檢出香料致敏物 一韓國品牌獲5星僅售$88

物管業界:支持強化消防安全要求及指引 與消防處保持密切聯繫

幼年癱瘓遭生母遺棄 安徽男童獲繼母視如己出悉心照料10年終站起

前港姐冠軍倪樂琳大玩朦朧美 勁有80年代女神Feel

台灣街道驚現掃地機械人「逃家」四處遊走 網民爆笑:立志服務世界

美國對部分進口半導體與製造設備及衍生品加徵25%關稅

美國務院證將暫停受理75個國家移民簽證申請

搭地鐵唔著褲?倫敦地鐵年度「無褲日」遭轟:過時且危險

丹麥外相指與美國會談後 雙方就格陵蘭島問題仍存根本性分歧

據報美英從卡塔爾軍事基地撤離部分人員 伊朗官員指或是心理戰

外交部駐港公署正告美國個別政客:立即停止干預特區司法

美國下周三起將暫停辦理75個國家所有簽證