「貪小失大」這個成語的相關典故最早是出自於戰國時期呂不韋所寫的《呂氏春秋》中,在《權勳》中有提及:「齊王怒曰:『若殘豎子之類,惡能給若金?』與燕人戰,大敗,達子死,齊王走莒。燕人逐北入國,相與爭金於美唐甚多。此貪於小利以失大利者也。」

在燕國發生「子之之亂」後,齊國趁機伐燕,其將軍匡章在50天內踏破燕國都城。不但燕王噲被殺害,齊軍還肆無忌憚地在燕國燒殺淫掠。因此,繼任君主燕昭王在即位後,一心想要報仇雪恥。為了振興國家,燕昭王築建了黃金台,以招天下賢才。就在各國士人爭先趨燕時,曾經的敵人齊國卻是越來越不景氣。見齊國士氣低下,燕昭王便委任樂毅為大將,並聯合秦、韓、魏、趙國,一同進攻齊國。

點擊看圖輯

燕王噲年老不問政事,國事皆由子之決定。(網上圖片)

趙人樂毅本在魏國做官,但因不被信任而離魏奔燕。在跟燕王縱論兵法後,便深得燕王賞識,更被拜為亞卿。樂毅忠肝義膽,可以說是至死都盡職盡責,為燕國竭盡所能。(網上圖片)

燕王噲年老不問政事,國事皆由子之決定。(網上圖片)

齊湣王聞訊後馬上急忙調兵遣將,然而當先鋒官觸子在濟水感受到聯軍的高漲氣勢後,便打算只守不攻。唯有避其鋒芒,才能挫其銳氣。加上,聯軍人多勢眾,必定各懷鬼胎。待日子久了,糧餉不足時,自然不破自破。因此,哪怕天天聯軍將士前來挑釁,觸子就是按兵不動。

正當燕國將軍樂毅也為戰事膠着而無計可施時,糊塗的齊湣王卻幫了聯軍一個大忙。他見觸子堅守壁壘,不作進攻實在有損齊國的威風,所以命他立即出兵,而被迫迎敵的結果當然是被聯軍打得落花落水。

趙人樂毅本在魏國做官,但因不被信任而離魏奔燕。在跟燕王縱論兵法後,便深得燕王賞識,更被拜為亞卿。樂毅忠肝義膽,可以說是至死都盡職盡責,為燕國竭盡所能。(網上圖片)

觸子不知所終後,另一名齊將達子便率領着殘軍且戰且退。在被樂毅伏陣截殺後,齊軍終於無路可走,只好在一個叫做秦周的地方才停下來,並準備死守臨淄城。身心俱疲的齊軍不由得怨恨着齊王,而達子見將士因敗得冤枉而士氣不振,便打算犒賞士卒。只是軍餉有限,迫於無奈達子只能寫信給齊湣王,希望他能從國庫中拿些金幣來犒賞三軍。

齊湣王本來對達子的敗退感到十分惱火,一聽他還想拿庫房裡的金幣來享樂,更是恕火中燒。他拍案大罵道:「仗沒有打好,還妄想要我的賞賜!要是下次戰事仍未見勝果,你就提頭來見我!」達子一聽,不禁仰天長嘆,心想:昏君不知審時度勢,必然沒有好下場,齊國命數已盡!

臨淄古城意想圖。(網上圖片)

最後,達子戰死沙場,而五國聯軍也乘機長驅直人,殺進臨淄。不但齊國宗廟裡的重器被搶走,就連齊湣王藏金處也被洗劫一空。眼見及此,齊湣王終於為自己當初不捨得少許金幣,導致金銀財寶盡失一事而後悔不己。

後人由此提煉出「貪小失大」這個成語,比喻只謀求眼前的好處而不顧長遠的利益。

香港海員大罷工又有「中國第一次罷工高潮的第一怒濤」之稱,其成功的因由少不了各界的合作,更多是眾多領導人物的不辭勞苦,如今期介紹的蘇兆徵。

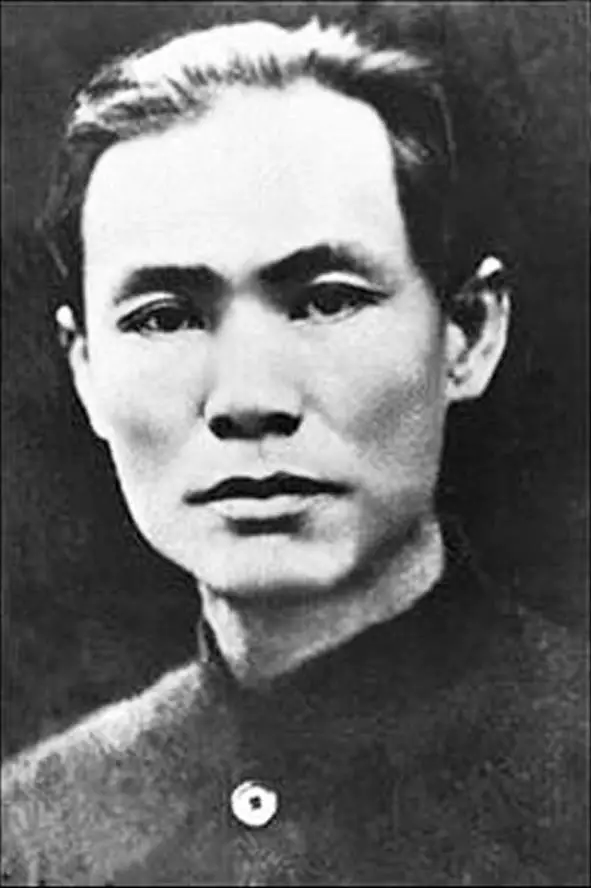

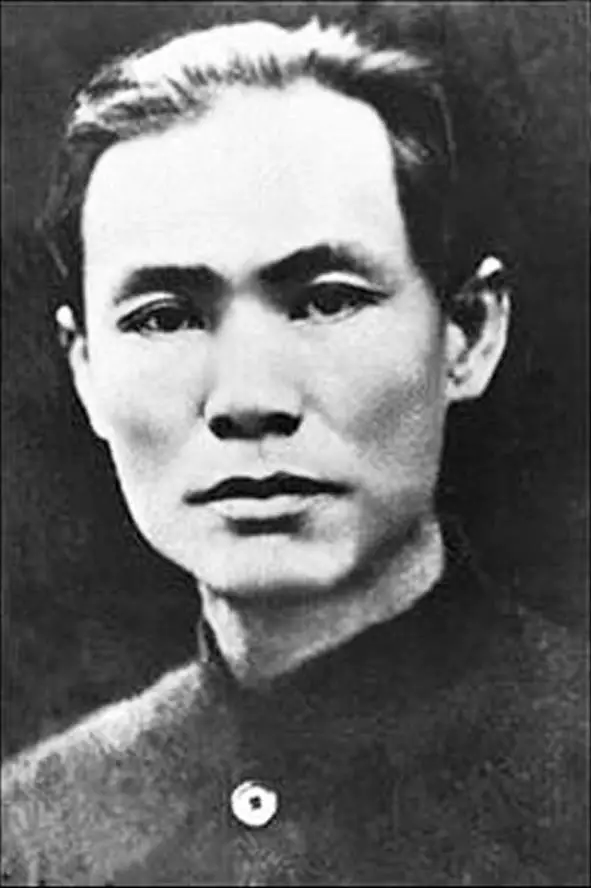

蘇兆徵 (網上圖片)

蘇兆徵出生於廣東香山(今屬珠海市)。因為家境貧苦,為了謀生,他18歲就赴香港在一外輪當苦力。香港海員這個群體經常涉足世界各地,來往於各國港口,接觸廣泛,見多識廣,消息靈通,蘇兆徵較早地受到世界社會主義思潮和國際工人運動的影響,這使他思想比較先進,熱心於革命事業,為他建立日後成為工運領導的良好基礎。

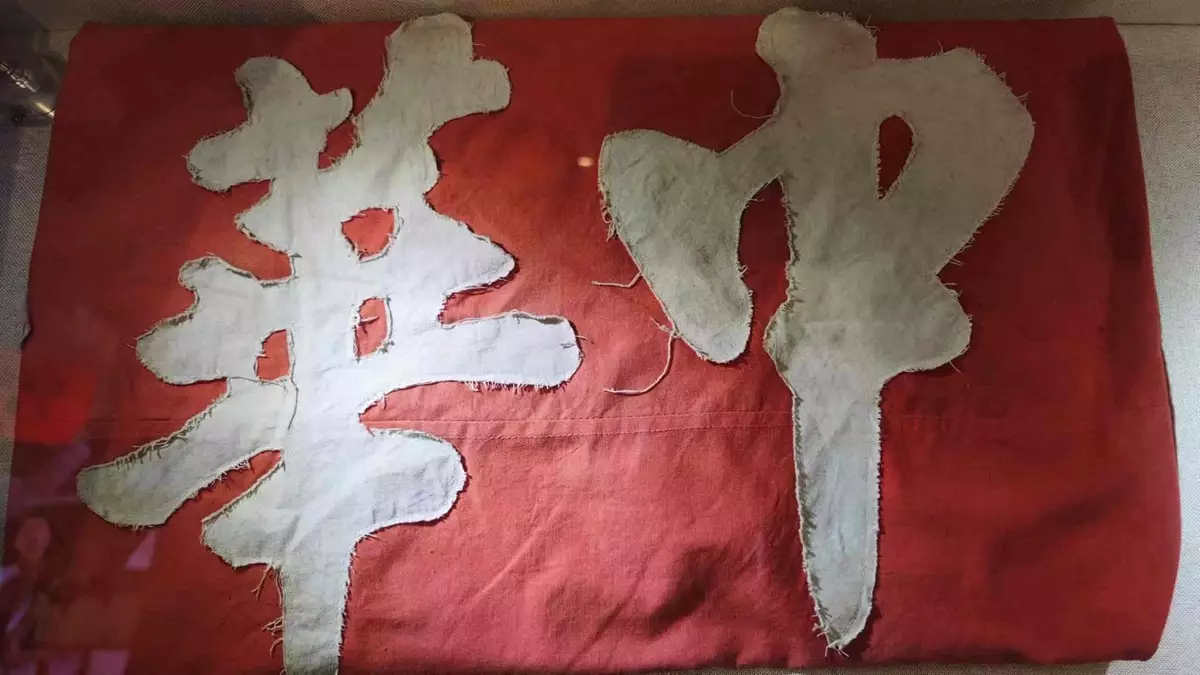

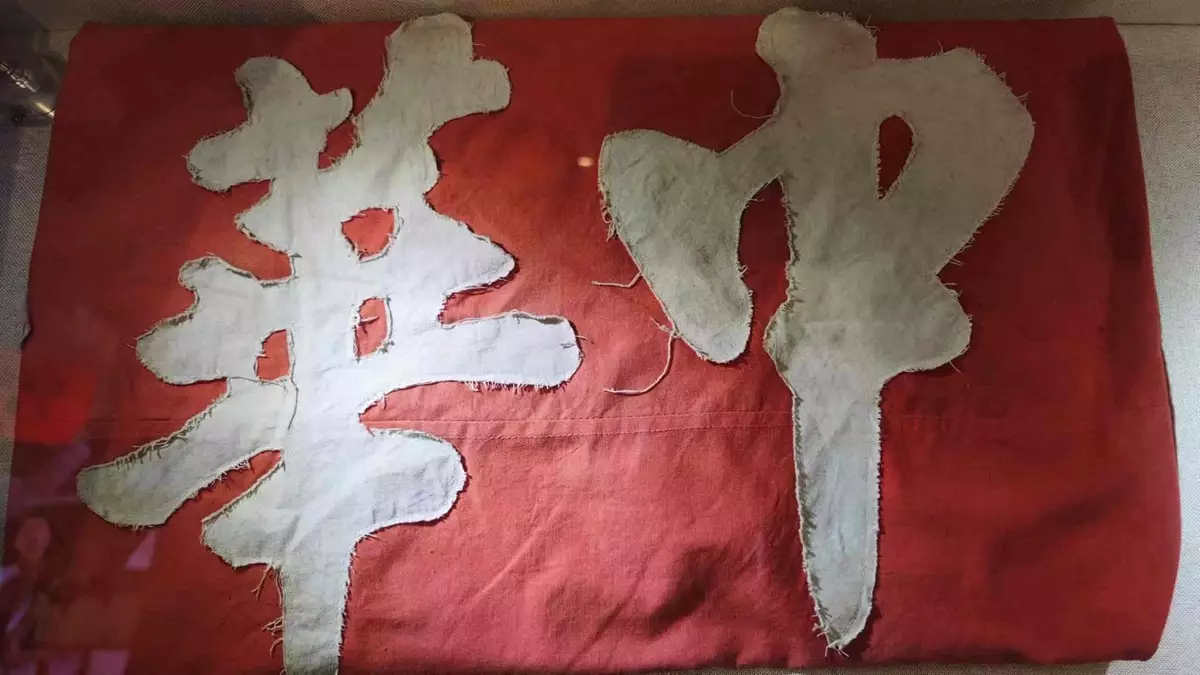

中華全國總工會會旗 (網上圖片)

1908年,蘇兆徵加入中國同盟會,支持孫中山的革命活動。他和其他海員一起,冒著生命危險,為革命黨人傳遞消息,秘密運送武器彈藥及其他物資,為革命黨人籌集活動經費;有時革命黨人遇到密探追捕,海員們便機智地掩護和幫助他們脫險。

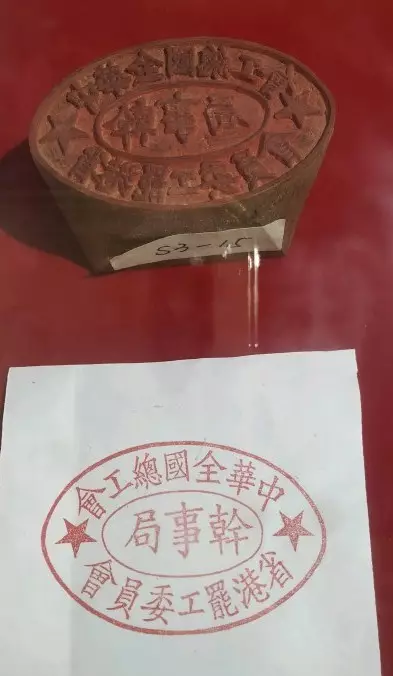

中華海員工業聯合總會徽章 (網上圖片)

有一次,革命黨人計畫在廣東境內發動武裝起義,要求蘇兆徵等海員協助其運送一批軍火。於是海員們製造了一批箱子,把武器藏在裡面,偽裝成一些大人物的行李物品,在箱子外面故意貼上某某大人物的名片,放在船上顯眼的位置。海關等有關人員雖然看見箱子,卻不敢貿然打開檢查,生怕冒犯了大人物。船到了香港後,海員們便說要送去某某大酒店交給某某大人物,有關方面人員也不敢阻攔。就這樣,這批軍火就這樣順利地過了關,安全、及時地交到了革命黨人手中。

蘇兆徵臥室及讀書處 (網上圖片)

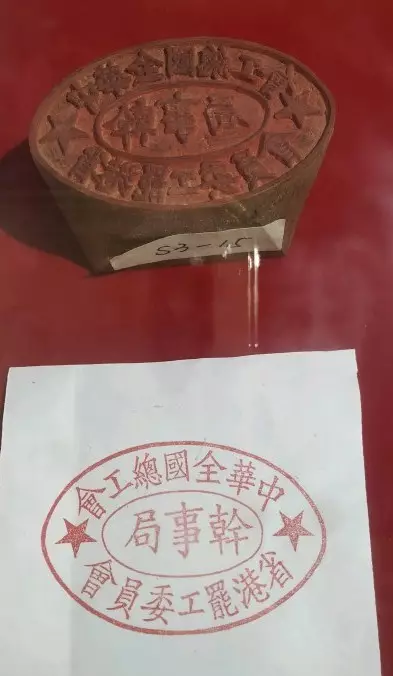

1921年3月,蘇兆徵和林偉民等人宣導,在香港成立中華海員工會聯合總會。1922年1月12日,在香港海員舉行的大罷工中,蘇兆徵被選為罷工總辦事處總務部主任和談判代表之一,接著任代理海員工會會長。

省港大罷工油畫 (網上圖片)

香港海員罷工爆發後,所有從香港開往廣州、江門、梧州等地的內河輪船,以及外埠開到香港的英、法、日、荷、美等國的海洋輪船,「霹靂一聲,一致罷工」。初時,罷工的輪船有90多艘,罷工人數約1500人。罷工的第二天,棄船登岸的海員工人,紛紛乘坐火車離港回廣州。停泊在港的大小輪船,頓時煙消火滅,空舟自橫,全無聲息。一星期內,罷工迅速擴大,並逐漸蔓延到汕頭、北海、瓊州、江門等地,還影響到新加坡、暹羅、上海等地港口。參加罷工的輪船增至123艘,罷工人數增到約6500人。至2月10日止,因罷工而停泊在香港的輪船增至168艘,貨物26萬餘噸。其中英船76艘,貨物12.7萬多噸。

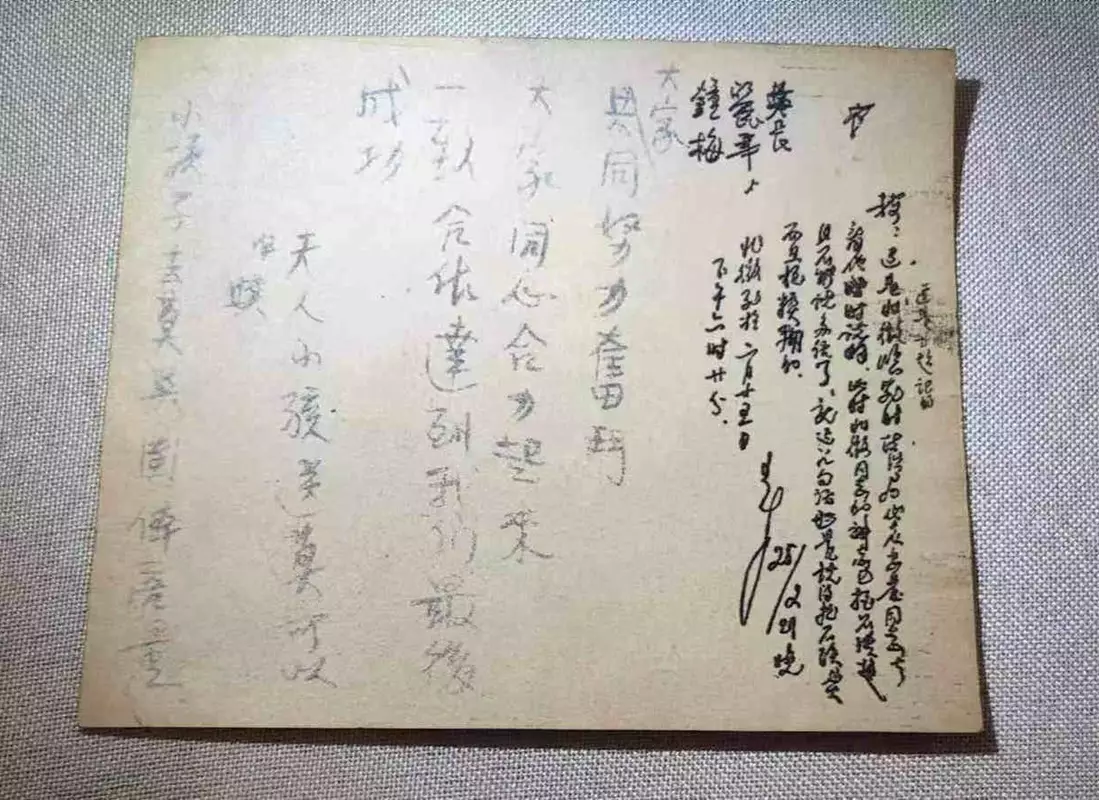

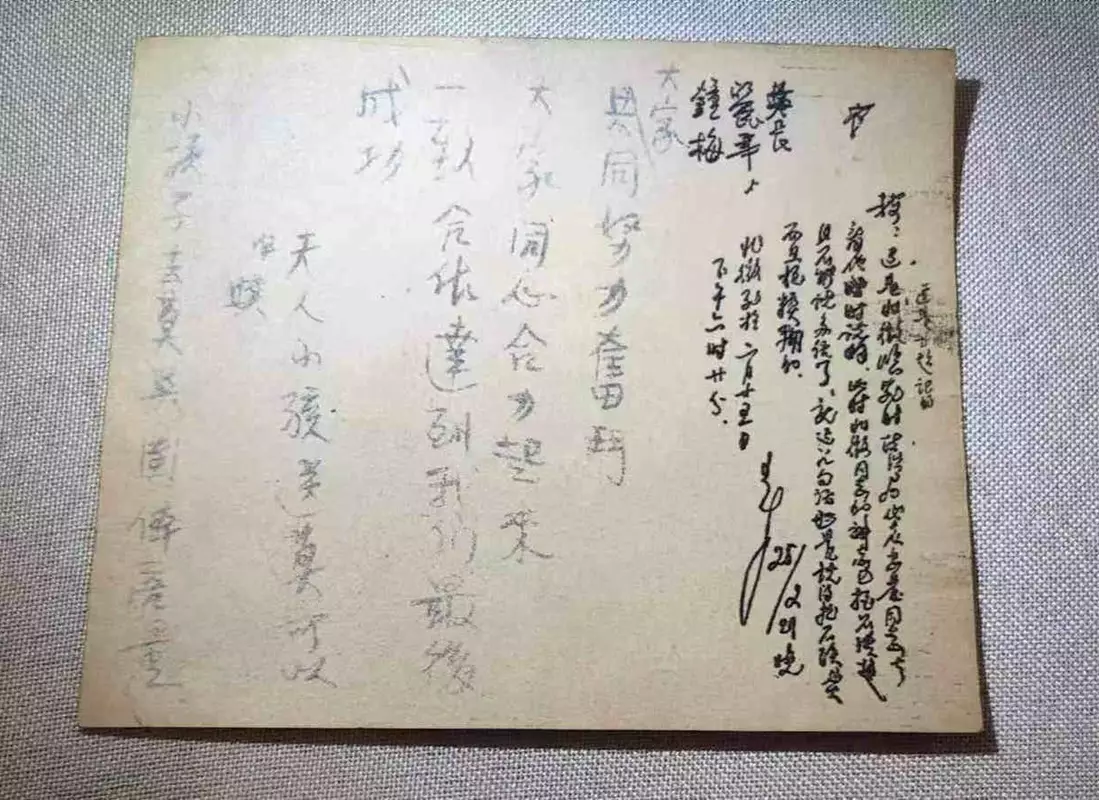

蘇兆徵遺囑。由蘇兆徵口述,鄧穎超代筆。(網上圖片)

罷工使5條太平洋航線和9條近海航線陷於癱瘓,港英當局和輪船資本家遭到沉重打擊。至3月初,香港各行業工人紛紛支持海員工人的鬥爭,使這次大罷工發展成為香港工人同盟總罷工,罷工人數逾10萬人,其中海員約2萬餘人。全港各行業工人的總同盟罷工,使整個香港航運全部癱瘓,市內交通中斷,生產停頓,商店關門,秩序大亂,人心惶惶。港英當局驚呼:香港海員罷工「陷於殖民地生命於危險之境」。

蘇兆徵故居 (網上圖片)

位於珠海的兆徵紀念學校 (網上圖片)

香港海員罷工持續了56天,蘇兆徵等領導人與廣大海員團結在一起,群策群力,立場堅定,始終不屈不撓地堅持鬥爭,最終取得了勝利。

文章文字版權由廣東人民出版社許可