說到唐代,不少人的印象是唐代人「重口味」,流行「以胖為美」。這從唐代流傳至今的不少繪畫、雕塑、陶俑以及各類藝術作品中得到印證。這種美又以「豐腴富態,擁容華貴」為表現。但事實如此嗎?近來不少唐代出土的女俑,似在告訴真實的故事應該是這樣的。

「陶彩繪女舞俑」一對,正在表演傳統漢族舞蹈範疇內的「軟舞」。(網上圖片)

在唐代初期,社會上還是繼續前朝「以瘦為美」的文化,這表現在出土的「陶彩繪女舞俑」及「畫彩女射俑」等。首先要說明的是,唐代舞蹈與音樂結合緊密,形成發達的娛樂事業,當時更特別是從中亞、西亞及中國西北少數民族地區傳入的樂舞,成為新時尚。不僅在節日慶典上有歌舞表演,富貴之家外出郊遊也要帶上伎樂。在一款出土的「陶彩繪女舞俑」中,女舞俑身穿胡服,上穿翻領半袖衫,下著長裙,束腰,頭微側。兩臂一上舉,一下垂,雙腿一側伸,一屈曲,腰肢輕扭,翩翩起舞。從服飾與舞姿看,屬於傳統漢族舞蹈範疇內的「軟舞」,這種舞講求表演者瘦身,不然難以展現應有的美態。

點擊看圖輯

「陶彩繪女舞俑」一對,正在表演傳統漢族舞蹈範疇內的「軟舞」。(網上圖片)

「陶彩繪持笙女俑」,長相相當於現在的「高瘦平」。陶俑梳雙螺髻,內穿襦衫,外披帔帛,下穿拖地長裙。(網上圖片)

「畫彩女射俑」。女俑身穿翻領窄袖衣,雙手作持弓射獵狀。(網上圖片)

「三彩彩繪仕女俑」。女俑衣裙展現唐初女裝祟尚緊身窄小的潮流。(資料圖片)

唐天寶年間的仕女俑。可見頭梳高髻,體型豐滿。(資料圖片)

《簪花仕女圖》(局部)。此畫成於盛唐年間,圖中的貴族婦女表現出「豐腴富態,擁容華貴」,相比在旁的待女顯得很瘦。(網上圖片)

敦煌《都督夫人太原王氏禮佛圖》。都督夫人太原王氏是天寶十二載(753年)前後出任晉昌郡都督樂庭瓌的妻子,也是表現出「豐腴富態,擁容華貴」之美。(網上圖片)

「陶彩繪持笙女俑」,長相相當於現在的「高瘦平」。陶俑梳雙螺髻,內穿襦衫,外披帔帛,下穿拖地長裙。(網上圖片)

「軟舞」的流行,還可以從「軟舞」在當時的地位得見。與女舞俑同時出土的還有樂俑5件。其中立者3件,分持琵琶、排簫、笙;坐者2件,分持鈸、腰鼓。身份仿史籍中所稱的立部伎與坐部伎。立部伎與坐部伎同時出現,在唐代考古中尚屬罕見,它表明此組樂舞俑具有很高的等級。同時也說明,在高水準的樂舞表演中,軟舞仍佔有相應的位置。

「畫彩女射俑」。女俑身穿翻領窄袖衣,雙手作持弓射獵狀。(網上圖片)

另一款要介紹的是「畫彩女射俑」。該女俑也是身穿胡服,把髮髻梳成「丫」形,身穿翻領窄袖衣,腰系帶,下著靴。頭偏向左,雙手作持弓射獵狀。唐朝社會風氣開放,許多從前只有男子才能從事的活動女子也紛紛參與,射獵便是其中之一。杜甫的《哀江頭》:「輦前才人帶弓箭,白馬嚼齒黃金勒。翻身向天仰射雲,一箭正墜雙飛翼。」王建的《宮詞》:「射生宮女宿紅妝,把得新弓各自張。臨上馬時齊賜酒,男兒跪拜謝君王。」便是當時的真實寫照。不僅宮中女子能射獵,民間女子也有不少能騎善射者,李昌夔之妻獨孤氏就有一支兩千人的女軍,穿清一色獵服,專門從事打獵活動。

「三彩彩繪仕女俑」。女俑衣裙展現唐初女裝祟尚緊身窄小的潮流。(資料圖片)

至於唐代何時開始以「以胖為美」呢?這應該是唐中期以後,特別是開元、天寶年間的事情。唐代初期有「貞觀之治」,此後的高宗、武則天及唐玄宗初期皆用心治國,成功開始「開元盛世」後。杜甫詩云︰「稻米流脂粟米白,公私倉廩俱豐實。」國家的繁榮昌盛,百姓的豐衣足食,使唐代人具備了「以胖為美」的物質條件,無論男女得以保持健康豐滿的體格。在國力強盛的前提下,唐代社會風氣開放,相容並蓄。

唐天寶年間的仕女俑。可見頭梳高髻,體型豐滿。(資料圖片)

唐朝是當時世界上的最大帝國,都城長安也成為一個國際性的大都市,世界各國的文化在這裡交匯,而唐王朝則採取了海納百川的態度。在這樣的社會環境中,唐代女性所受到的束縛較之其他朝代要少得多,健康自然的女性之美也就可以無所顧忌地任意揮灑。

《簪花仕女圖》(局部)。此畫成於盛唐年間,圖中的貴族婦女表現出「豐腴富態,擁容華貴」,相比在旁的待女顯得很瘦。(網上圖片)

這一時期,女性的穿著打扮是中國歷代女性中最為大膽和性感的,這在唐代名畫《簪花仕女圖》中即可得到印證。圖中所畫的女子,雲鬢蓬鬆,頭戴碩大的折枝花朵,簪步搖釵,衣著輕簿的花紗外衣,另配輕紗彩繪的披帛,內衣半露,上有大撮暈纈花,袒胸露臂。這種性感的裝束也只有穿在「胖美人」的身上才顯得相得益彰。

敦煌《都督夫人太原王氏禮佛圖》。都督夫人太原王氏是天寶十二載(753年)前後出任晉昌郡都督樂庭瓌的妻子,也是表現出「豐腴富態,擁容華貴」之美。(網上圖片)

另外,李唐王朝的皇族本身還具有少數民族的血統,受到北方少數民族祟尚健康壯碩之美的影響,唐朝幾代君王都寵愛武則天、楊貴妃這樣豐腴富態、健康自然美女的欣賞。唐代碑刻上渾厚、圓潤的書法,畫卷裡儀態高貴、花蕾飽滿的牡丹花,墓葬雕塑中膘滿臂圓的駿馬等,無不體現了唐代人建立在強盛國力和開放文化基礎上的獨特審美觀。

由此可見,「以胖為美」應該是中唐時代經濟發達的表現,並以唐玄宗天寶年間最為明顯。隨著唐代國力在安史之亂後走向下坡,「朱門酒肉臭,路有凍死骨」,也就意味著失去支持「以胖為美」的經濟條件,最終又回到五代十國及宋代傳統標準的審美觀。

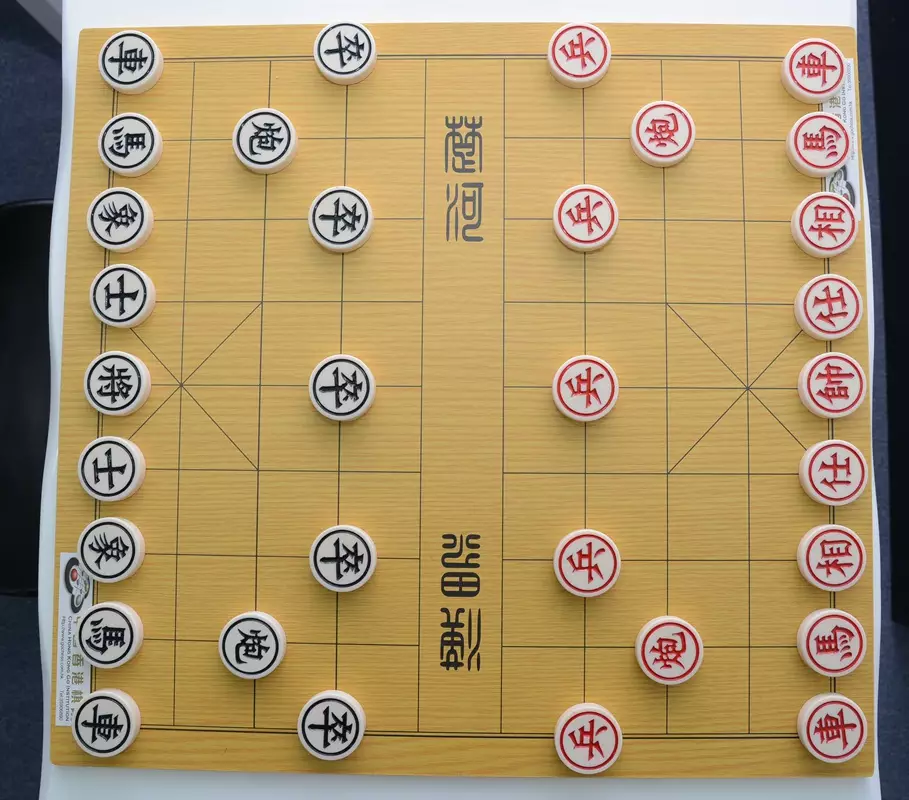

有下過中國象棋的朋友,應該對於「炮」不會感到陌生。尤其在棋局的初期,「炮」起了主攻的作用,其後是出「車」,其次是「馬」。在傳統的中國象棋中,紅子與黑子的名稱是相近但不一的,比如紅子的「炮」對黑子的「砲」,卻原來兩者是不同級數的武器,可說是紅子是佔盡優勢。

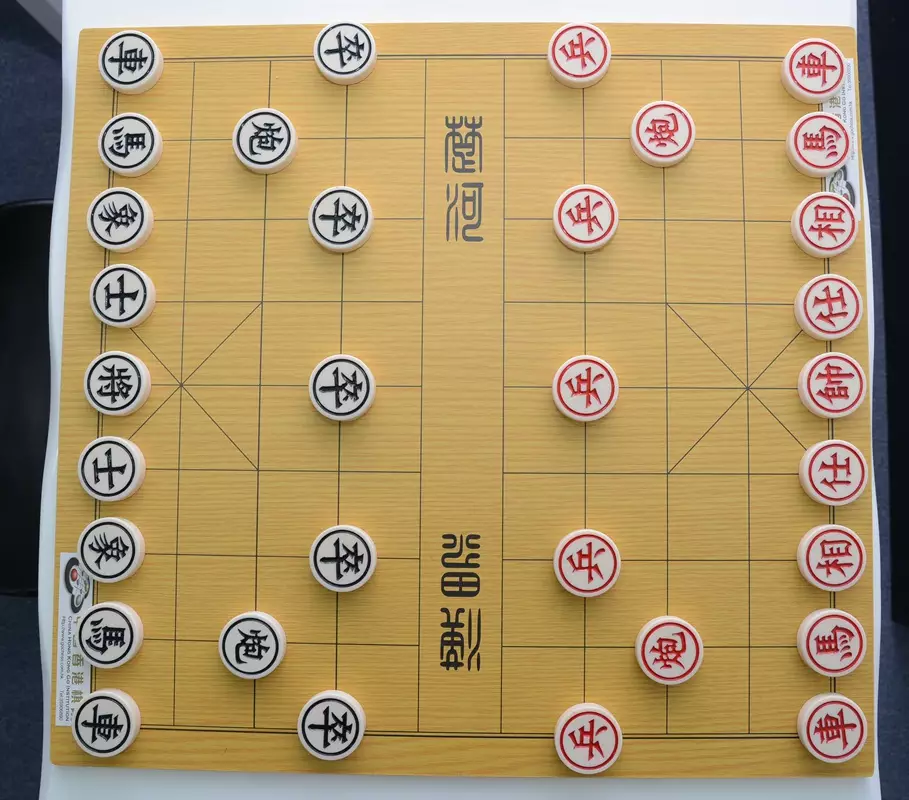

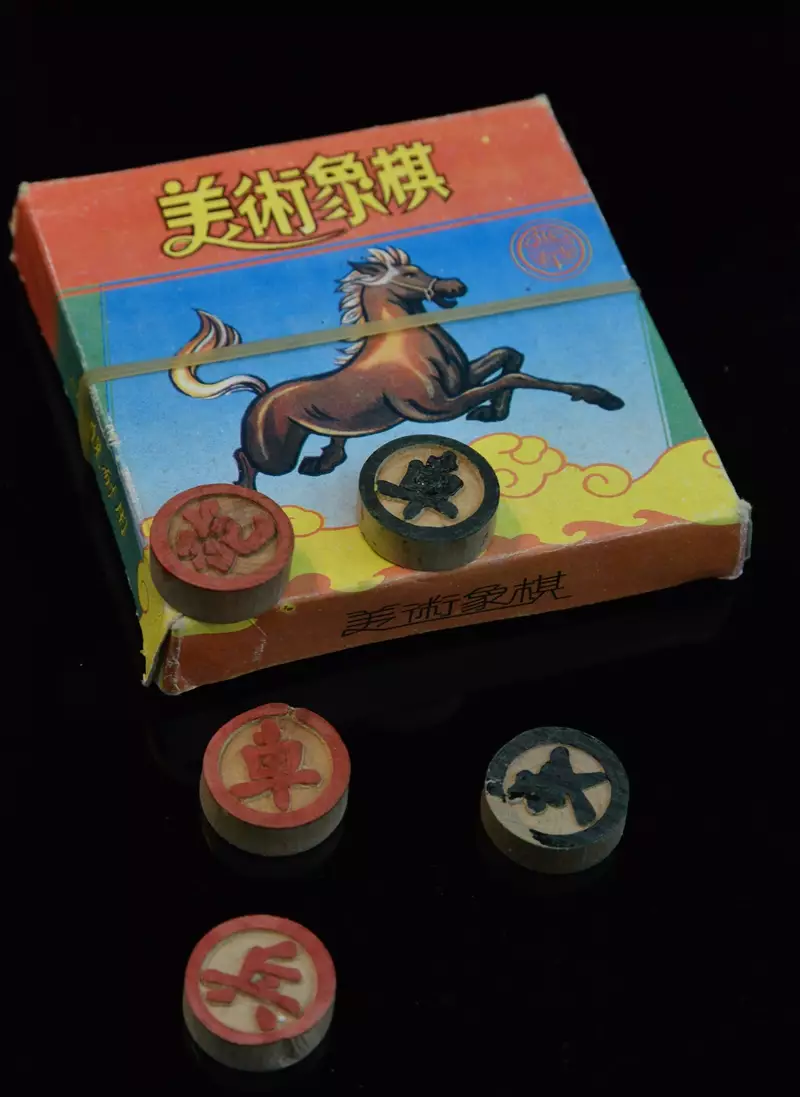

中國象棋自推出後深受中外人士喜愛 (資料圖片)

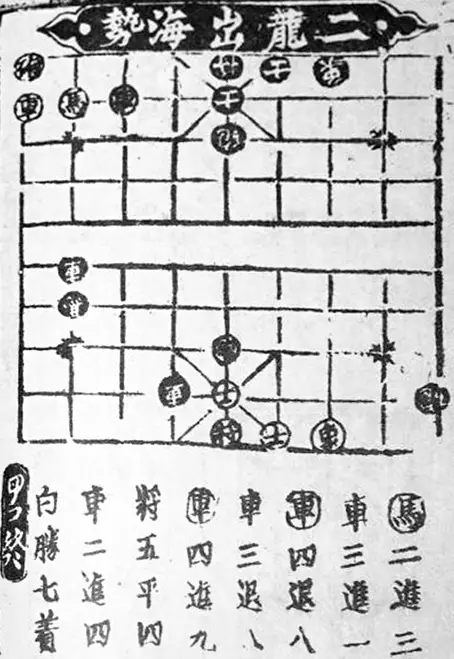

相傳中國象棋的發明人是漢初的名將韓信,韓信善於用兵,有名的有「背水一戰」,用兵能「多多益善」。一部中國象棋,正好是重演當日楚漢之爭,棋盤上的「楚河漢界」,正是昔日雙方相約以鴻溝為界,中分天下,「鴻溝而西者為漢,鴻溝而東者為楚」的寫照。而為了分別兩軍,所以紅方及黑方棋子數目雖然相同,但名稱卻異有差異。在紅子的「帥」、「仕」、「相」、「傌」、「俥」、「炮」、「兵」,對黑子的「將」、「士」、「象」、「馬」、「車」、「砲」、「卒」,原來暗中隱藏紅子的優勢。

棋盤上的「楚河」及「漢界」表現中國象棋的原型是楚漢之爭 (資料圖片)

為何說紅子有優勢呢?話說中國象棋有紅子先行之說,這是因為紅方扮演的是「漢軍」,而楚漢之爭是漢方先行發動攻勢的,並成功取得天下,可以說設計中國象棋的韓信有意偏幫漢方,以至於紅子的「炮」似乎威力大於黑子的「砲」。

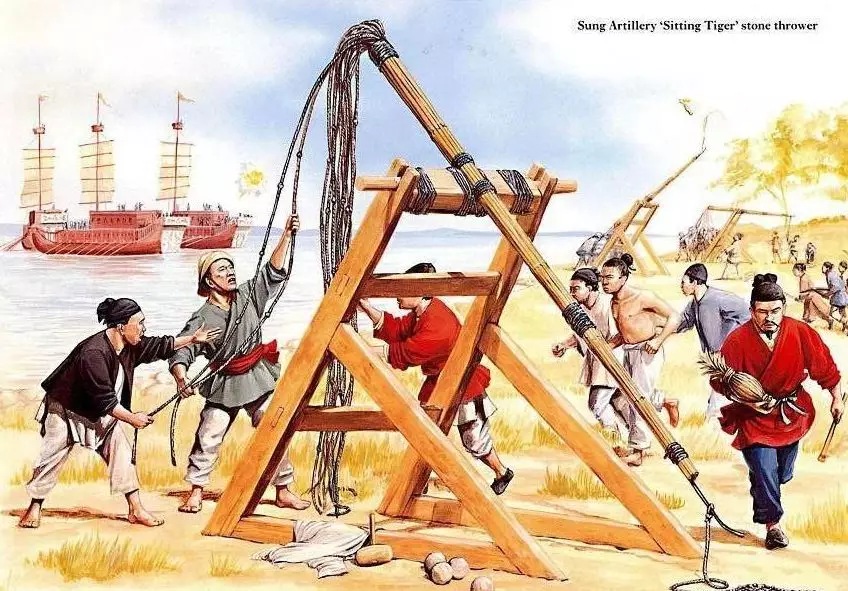

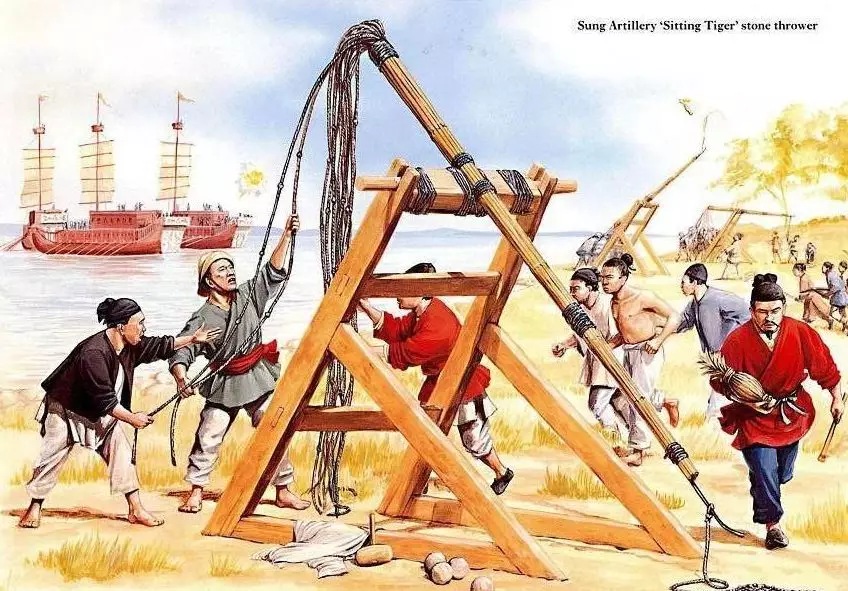

首先甚麼是「砲」呢?在中國古代,「砲」可以解作「投石機」,另有使用「礮」及「包」字。「礮」為「砲」的古字,「包」則是為了分別敵我而使用,與字義不符。據說中國投石機的歷史可以追溯到戰國時代,而說到投石機有名的戰績,當數公元200年的官渡之戰。話說當時袁紹與曹操在官渡一帶對峙,袁紹為了騷擾曹軍,使用名為「井欄」的大型攻城兵器,居高臨行攻擊曹軍,影響士氣。為了反擊,曹操麾下的劉曄製造了一種移動式的投石機,結果成果反制袁紹軍的井欄,其後才有烏巢之戰,成功燒毀袁紹軍的糧草,最終使曹操反敗為勝。

「砲」的原型是中國古代的人力投石機 (資料圖片)

過據考究,中國製的「投石機」屬於人力機,威力較少。以唐朝與高句麗作戰時使用的投石機為例,可以拋出300多斤的石料,曾對高句麗的木製城柵造成重創。至於日後元軍用於戰場,名揚天下的重力投石機,據說是阿拉伯人使用傳自中國的「投石機」技術改良而成,所以又名為回回砲、襄陽砲。據《明史•兵志》記載:「古所謂砲,皆以機發石。元初得西域砲」。

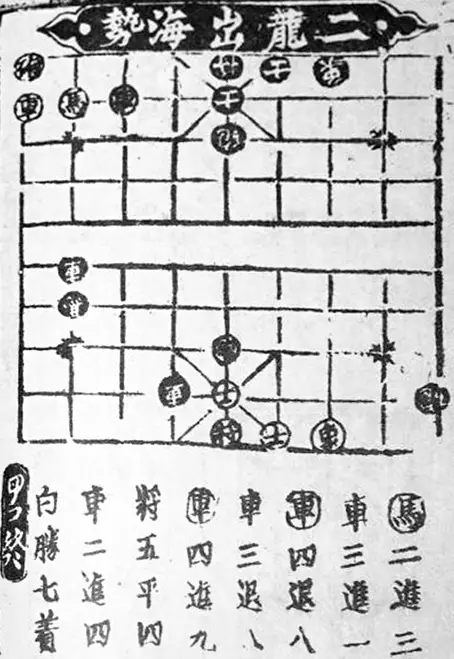

被視為最古老的象棋排局,載於《事林廣記》。(網上圖片)

中國石砲技術經阿瓦爾人最晚於6世紀傳至拜占庭帝國,更強大的配重投石機最早出現在12世紀末地中海東部區域,是中世紀的一種最大型的投石機,基督教和穆斯林勢力都有使用的記錄,南宋時隨蒙古傳入宋國。利用槓桿原理,一端裝有重物,而另一端裝有待發射的石彈,發射前須先將放置彈藥的一端用絞盤、滑輪或直接用人力拉下,而附有重物的另一端也在此時上升,放好石彈後放開或砍斷繩索,讓重物的一端落下,石彈也順勢拋出。此種拋石機經由伊斯蘭地區傳入宋國而被稱作「回回砲」。到了14世紀中期,有的拋石機能拋射將近1000磅(約454公斤)重的彈體,威力巨大,非中土砲可比。

中國象棋是陪伴不少人成長的兒子玩物 (資料圖片)

「回回砲」成名於南宋末年的宋元襄樊之戰。據《元史•世祖紀七》:「回回亦思馬因創作巨石炮來獻,用力省而所擊甚遠,命送襄陽軍前用之。」據載元軍即曾用回回砲射中襄陽譙樓,「聲如雷霆,震城中。城中洶洶,諸將多踰城降者」,可見其威力。據說南宋軍隊也曾經仿造回回砲,《宋史•兵志十一》載:「咸淳九年(1273年),沿邊州郡因降式,制回回砲。有觸類巧思,別置砲遠出其上」。宋人鄭思肖在《心史》中記載:「其回回砲法,本出回回國,甚猛於常砲」,又「其『回回砲』甚猛於常砲,用之打入城,寺觀樓閣,盡為之碎」。宋人徐霆曾經對回回砲評價說:「回回百工技藝極精,攻城之具尤精」,「攻城之具」,就是回回砲。

「炮」可以解作古代有發射燃燒能力的投石機,令人聯想到西方傳入的火炮,威力強大!(資料圖片)

現在再說「炮」字。「炮」字左「火」右「包」,可以解作有發射燃燒能力的投石機。火炮因為帶有燃燒能力,容易對敵方造成二次傷害,所以古今以來對於火攻都是有所保留的,如《孫子兵法》把「火攻」置於較後的第十二篇,並明言︰「死者不可以復生,故明君慎之」。可見火攻對敵方造成不可挽回的傷害,而在現代軍事,自燃性也成為一個重要課題。如美軍坦克使用的貧鈾穿甲彈,因為帶自燃性所以容易引起目標中彈後的火災,曾引起不少的爭議。

在今天,中國象棋可以繁衍生出不少產品,包括家居之用。(資料圖片)

現代火炮傳入中國是較晚的事情,比較有名的明代後期傳入中國的「紅衣大炮」(原稱紅夷大炮),最有名的戰績是在寧遠大捷中打敗日後的滿清,據說更成功擊殺努爾哈赤。所以不論從推出時間及威力來說,火「炮」應該遠在石「砲」之上,那麼擁有「炮」的紅子是遠比擁有「砲」的黑子的確擁有不對稱的優勢。不過近來新出的中國象棋普遍不分兩子的「炮」、「車」及「馬」已採用相同的寫法,也許是出於製作的便利,或是出於公平的考慮,畢竟下棋應該是君子之爭。